2010年度 センター試験【日本史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 高校生の公一さんが高校の先輩で大学生の武男さんとかわした会話A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 12)

A

公一:先輩が以前にお書きになった武士の歴史に関するレポート,先生がとてもほめておられました。

武男:大学に入っていろいろ学んでみると,あれはまだまだ不充十分だったと思うよ。時代による変化をきちんと見ていなかったなあ。

公一:どんな風にですか。

武男:たとえば,11世紀半ばころまでには,長年仕えた主人と戦場で生死をともにしようとする武士も現れていたらしいけれど,そうした密接な主従の関係はまだ一部のものだったようだね。(a)

有力な武将が多くの武士をあちこちの戦いに動員することはしばしばあったけれど,その関係は時代によって異なっていたんじゃないかな。中世までの武士は,所領を持って自立していれば必ずしも主人に従わないこともあったし,裏切ることだってあったようだ。われわれの考えるような,忠義を尽くす主従関係というのは,はじめから当たり前にあったのではなく,しだいに形成されていったものらしい。

公一:中世の武士は,(b)

御恩と奉公の関係を通して主従のつながりを確立していったということですか。

武男:そういう面もあるけれど,中世から近世へと転換していく時代に,(c)

戦国大名が分国法などで政策的に武士の自立性を押さえ込もうとしたことに注意が必要だろうな。そうした対応を必要とする状況が続いていたわけだからね。

問1 下線部(a)に関連して,武士が勢力を拡大する過程で起きた出来事を述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【1】

問2 下線部(b)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

a 鎌倉幕府における御恩とは,俸禄の米を支給することが主である。

b 鎌倉幕府における

御恩とは,土地支配にかかわる権限を認めることが主である。

c 合戦や大番役への動員では,国ごとに国司が荘園領主に賦課していた。

d

合戦や大番役への動員では,国ごとに守護が御家人を統率した。

(1) a・c

(2) a・d

(3) b・c

(4) b・d

問3 下線部(c)について,戦国大名による武士への統制の強化を説明した文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 大名の

直轄領である天領を武士たちに預け,自由な活動を抑制した。

(2) 主従で

惣掟を定めて共同

祭祀を行い,結束を強めた。

(3)

喧嘩両成敗の方針によって,私的な武力の行使を禁じた。

(4) 家臣の収入を,銭に換算した

石高という基準で,統一的に把握した。

B

武男:それから,武士が中世のころからずっと,後世の「武士道」でいわれるような存在であったともいえないようだよ。

公一:そうなのですか。

武男:(d)

鎌倉時代の武士が守るべきことがらは,「

兵の道」「弓馬の道」などとよばれていたのだけれど,そこでは武芸を身につけることこそが,何より大切なこととされていたのだよ。

公一:それでは武士が道徳的な存在であるべきとされるようになったのはいつからなのですか。

武男:やはり戦争がなくなった江戸時代が重要だと思うよ。(e)

朱子学などの学問を通して,武士の道徳性を高めようとする方向性が強まったようだ。さらに明治時代になって,(f)

近代化のための欧化政策が進められると,それに対する批判が起こる一方,西洋の倫理観も匹敵するものとして,武士道が改めて「発見」された面もあると思うよ。

公一:当たり前だと思っていても,知らないことがずいぶんあるのですね。僕も大学に入ったら,もっと勉強してみたいと思います。

問4 下線部(d)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

問5 下線部(e)に関連して,江戸時代の思想・教育にかかわる出来事を述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問6 下線部(f)に関連して,明治時代の思想界の動向に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

第2問 古代の政治や文化に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 18)

A 次の史料は,『日本書紀』の文章の一部である。ここには,ある政争にかかわって,二人の人物がそれぞれ戦勝祈願した結果,二つの寺院が創建されたという伝承が記されている。

蘇我馬子

宿禰大臣,諸皇子と群臣とに勧めて,【ア】大連を滅ぼさむことを謀る。(中略)乱を平めて後に,(ある皇子の発願により)摂津国に(a)四天王寺を造る。(b)大連の奴の半ばと宅とを分けて,大寺(注1)の奴・田荘とす。田一万頃(注2)を以て,迹見首赤檮に賜ふ。蘇我大臣,亦本願の依に,飛鳥の地に【イ】を起つ。

(注1) 大寺:四天王寺を指す

(注2) 頃:土地の面積を表す単位

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

問2 下線部(a)は,蘇我馬子とともに戦った,ある皇子(王)が創建したと伝えられている。この人物が国政にかかわっていた時期の出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

問3 下線部(b)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

問4 下線部(c)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

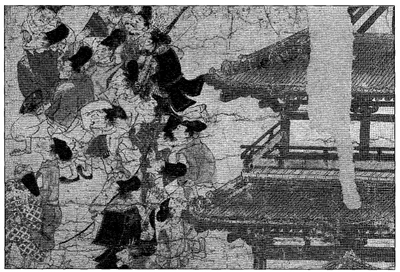

問5 次の

甲・乙・丙の図は,下線部(d)の焼失に始まる政変を題材に,12世紀後半に作られた『

伴大納言絵巻』の一部である。この政変と,図

甲・乙・丙に関して述べた次ページの文a~dについて,正しいものの組合せを,その下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

甲【写真1】

都の人々が,応天門の炎上を,画面右側に描かれた平安宮正門である

朱雀門の内側から見上げている場面

|

|

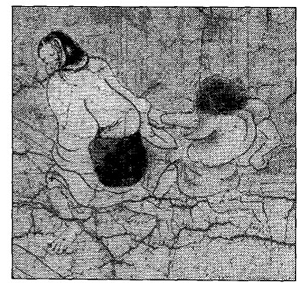

| 乙【写真2】 |

丙【写真3】 |

応天門焼失の「真相」が発覚するきっかけとなった,都に住む子どもの

喧嘩に親が介入してきた二つの場面(一部分を拡大している)

a この政変の結果,

左大臣の源高明が左遷された。

b

この政変によって,

伴・紀両氏の没落が進んだ。

c

甲に見られるように,文化の国風化が進んだ平安初期には,

朱雀門は瓦葺ではなく檜皮葺となった。

d

甲・乙・丙からは,

平安時代の都の成年男子は,帽子などのかぶり物をかぶるのが一般的であったことがうかがえる。

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

問6 下線部(e)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【12】

第3問 中世の文化・政治・社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(1~6)に答えよ。(配点 18)

A 平安末期のあいつぐ戦乱や社会の変化を体験した人々は,心の支えを求めていた。そのようななかで仏教界でも,武士や庶民など広い層を救済の対象にする動きが起こった。(a)鎌倉新仏教の開祖のなかで最初に登場した法然は,旧来のような難しい修行をしなくとも往生できると説いた。以後,諸宗派が生まれていくが,とりわけ日蓮は法華経を重視し,【ア】を唱えることで救われると説き,商工業者や関東の武士などに受け入れられた。

鎌倉時代には,各種の芸術の分野にも新たな傾向があらわれた。建築の分野では,(b)重源が戦乱で荒廃した南都の寺院再建に採用した様式が著名である。また絵画の分野では,個人の肖像を写実的に描くことがさかんになり,禅宗の高僧の肖像を描く【イ】もみられるようになった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

(1) ア

念 仏 イ

頂 相

(2) ア 念 仏 イ

濃 絵

(3) ア

題 目 イ 頂 相

(4) ア 題 目 イ 濃 絵

問2 下線部(a)に関連して,法然が活躍した時期の政治状況について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

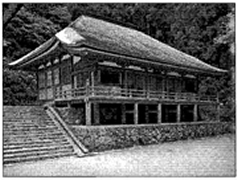

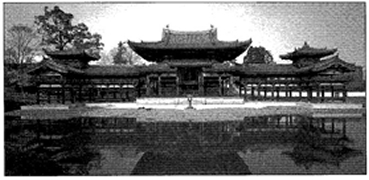

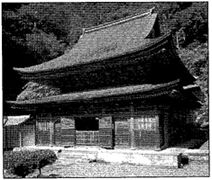

問3 下線部(b)の様式で造られた建築物を,次の写真(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

B 鎌倉幕府の滅亡後,ただちに京へもどった後醍醐天皇は,新政の体制を整え,【ウ】によって土地の権利を確認する方針を打ち出した。しかし,急速な権限の集中は混乱をよんで人々の信頼を失い,南朝と北朝が対立する時代へと進んでいった。このなかで北畠親房は,南朝の立場から皇位継承の理想を【エ】で述べた。

1392年,室町幕府主導のもと,両朝は合一され,政治が安定していった。しかしその後も,将軍が支配を強化していくなかで,(c)

将軍と有力守護との対立などが断続的に起こった。こののち,15世紀後半からは戦国時代とよばれるおよそ100年にわたる全国的戦乱の時代となる一方で,経済活動は進展し,(d)

各地で都市が発達していった。それに対応して,戦国大名はさまざまな経済政策をとることになる。

問4 空欄【ウ】エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) ウ

院 宣 エ 『

梅松論』

(2) ウ 院 宣 エ 『

神皇正統記』

(3) ウ

綸 旨 エ 『梅松論』

(4) ウ 綸 旨 エ 『神皇正統記』

問5 下線部(c)に関連して,室町時代の戦乱に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【16】

問6 下線部(d)に関連して,この時期の都市について述べた次の文X・Yと,その所在地を示した地図上の位置a~dの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

第4問 近世の政治・社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 17)

A 17世紀の後半になると,戦国の遺風もしだいに薄れていき,幕府も儀礼にもとづき社会秩序の維持をはかるようになった。4代将軍の時代には,異様な風体で徒党を組み,秩序におさまらない【ア】に対する取締りを強めた。5代将軍が出した【イ】は,庶民を苦しめたが,殺生をさける風潮が社会に浸透していくことにもなった。

6代将軍,7代将軍の時代には,(a)幕府は外交儀礼を整えるとともに,朝廷と協調をはかり,将軍の権威を高めようとした。

このように社会秩序の安定がめざされ,さらに経済発展が進むなかで,(b)京都・大坂の町人を中心とした文化が開花していった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

問2 下線部(a)に関連して,この時期の幕府の政策に関して述べた次の文のX・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

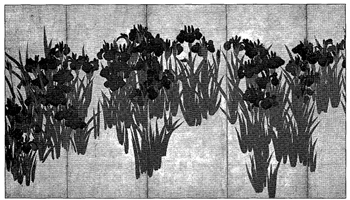

問3 下線部(b)に関連して,次の甲・乙に関して述べた文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

a

甲の作者は,

土佐派を復興し,朝廷の絵師となった。

b

甲の作者は,俵屋宗達の画風を取り入れ,装飾画法を大成した。

c

乙の芸能分野では,

坂田藤十郎などの名優が活躍した。

d

乙の芸能分野では,

竹本義太夫などの語りが人気を博した。

(1) a・c

(2) a・d

(3) b・c

(4) b・d

B 1842年清国が【ウ】で敗れ,その情報が伝わると,幕府は列強諸国との軍事衝突を回避する一方で,海防の強化をはかった。

ペリーの来航後,幕府は,本格的な軍事力の強化を余儀なくされ,それまで禁止していた大船の建造を許可し,江戸湾に防御施設を築いた。さらに,長崎に海軍伝習所,江戸に【エ】を設置し,実技を中心とした軍事教育を進めた。また蕃書調所を設置し,(c)

西洋の情報の収集,洋学の教育,外交文書の翻訳にあたらせた。

(d)

坂下門外の変のあと,幕府は政治改革を進める一方で,列強諸国の軍隊制度にならって直属の軍隊の改革を進めていった。しかし,軍事制度の全体的な西洋化は,課題として明治以後に引き継がれた。

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

問5 下線部(c)に関連して,西洋の情報の摂取に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【23】

問6 下線部(d)に関連して,この時期の幕府の政治改革に関連して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

第5問 明治前期の産業・経済に関する次の文を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

明治政府は88富国強兵をめざし,幕府の雄藩の軍事工場や鉱山を引き継ぐとともに,

お雇い外国人を招き,近代産業の育成を推進した。1870年に設置された

工部省が,鉄道や鉱山,電信を管轄した。またのちには(a)

内務省が設置され,軽工業を中心とした官営工場の運営や道路整備などのほか,(b)

国産品奨励や製造技術の改良を行った。

政府は

西南戦争の際に戦費を補うため,【ア】紙幣を乱発した。また,国立銀行の発行する【ア】銀行券も急速に流通した。この結果,紙幣の価値が下落し,日本の経済は激しい【イ】に直面した。政府は財政難などの理由から,1880年に工場払下げの規則を設けるとともに,1881年に農商務省を設立し,殖産興業の方針を官業中心から民業の促進に転換させていった。

官業払下げは1884年ころから本格化するが,(c)

工業や鉱山の払下げを受けた政商は経営規模を拡大し,やがて財閥として発展していった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

問2 下線部(a)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

問3 下線部(b)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

a 簡単な紡績機械である

ガラ紡が国内で開発され,普及していった。

b 殖産興業政策により,これまで多くを輸入に頼っていた

茶を国内で生産するようになった。

c 政府が主導して,産業の新しい技術を普及させるため

内国勧業博覧会が開催された。

d 日露戦争の賠償金で創設された

官営の製鉄所により,鉄鋼の国産化が進んだ。

(1) a・c

(2) a・d

(3) b・c

(4) b・d

問4 下線部(c)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【28】

第6問 近代の経済界で活躍した渋沢英一・敬三に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)

A 1840年に現在の埼玉県深谷市の豪農の家に生まれた渋沢栄一は,尊王攘夷運動に身を投じたのち,徳川御三卿の一つである一橋家に仕官し,その後幕臣となった。1867年のパリ万国博覧会の際には,徳川昭武に随行して西欧の経済諸制度への見識を深めた。その後,(a)大隈重信から強く要請されて大蔵省に入省し,【ア】の設立に尽力するなど,近代的金融制度の導入や財政的基盤の確立に取り組んだ。

栄一は大蔵省を辞した後も,銀行業だけでなく【イ】の設立を指導するなど,(b)近代日本の産業の発達に貢献し,後年「日本近代産業の父」とよばれるようになった。政治への野心はほとんどみせず,(c)帝国議会が設立されると貴族院議員に選出されたが,これを辞退し,民間人の立場を貫いた。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

問2 下線部(a)に関連して,明治時代の後半に成立した第1次大隈内閣について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

問3 下線部(b)に関連して,日本の運輸・通信の近代化について述べた次の文X・Yと,それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

問4 下線部(c)に関連して,明治時代の議会制度成立の過程に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【32】

Ⅰ

西南戦争のさなか,立志社の片岡健吉らが,国会開設を求める建白書を提出した。

Ⅱ

選挙人資格を,直接国税15円以上を納入する満25歳以上の男性とする法律が制定された。

Ⅲ

明治十四年政変が起こり,国会開設の勅諭が発せられた。

(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ

(2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ

(3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ

(5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ

(6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

B 晩年渋沢栄一は,(d)

第一次世界大戦のさなか,1916年に経済界から引退し,以後社会事業に尽力した。関東大震災の際には震災復興に貢献し,昭和恐慌のさなか,生活扶助などを内容とする救護法の実施に力を入れていたが,1931年に92歳で亡くなった。その後,(e)

日本は恐慌からの脱出を果たしつつも,戦争への道を歩むことになる。

栄一の孫である渋沢敬三は,大学卒業後,横浜正金銀行などを経て,太平洋戦争中に日本銀行総裁となり,終戦後には大蔵大臣をつとめた。一時は,公職追放の対象となったが,その解除後は国際電信電話株式会社の初代社長となるなど,(f)

高度経済成長下の日本で活躍した。祖父英一は東京女学館の館長に就任するなど教育の発展に寄与したが,敬三も日本民族学協会を興してその会長に就任するなど,(g)

戦後日本における学術の発展に貢献した。

問5 下線部(d)に関連して,第一次世界大戦期における日本の政治・外交について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

問6 下線部(e)に関連して,1929年から1934年にかけての日本経済の諸指数を示した次の表を参考に,当時の日本経済の特徴に関して述べた下の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

日本経済の諸指数の推移

(いずれも1929年を100とする)

(三和良一・原朗編『近現代日本経済要覧』,中村政則『昭和の恐慌』より作成)

(注)農産物は,米・麦・繭・茶など。

a

満州事変の起こった年を境として,鉄鋼生産量は増加しはじめたが,民営工場の労働者の実収賃金はほとんど増加しなかった。

b 満州事変の起こった年を境として,鉄鋼生産量は増加しはじめ,民営工場の労働者の実収賃金も大幅な増加に転じた。

c 農産物生産価額の変化をみると,農民は

昭和恐慌の際に深刻な影響を受けたといえる。

d 農産物生産価格の変化をみると,農民は昭和恐慌の際にほとんど影響を受けなかったといえる。

(1) a・c

(2) a・d

(3) b・c

(4) b・d

問7 下線部(f)に関連して,戦後復興期から高度経済成長期の社会に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【35】

Ⅰ

東海道新幹線の開通により,東京・大阪間の移動時間が大幅に短縮された。

Ⅱ

「列島改造」の政策が打ち出され,東京・大阪と全国の地方都市とを結ぶ高速道路の整備が提唱された。

Ⅲ

テレビ放送が開始され,白黒テレビの販売が始まった。

(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ

(2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ

(3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ

(5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ

(6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

問8 下線部(g)に関連して,戦後における日本の文化・教育・学術に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】