2009年度 センター試験【日本史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 高校生のタカシさんは地方政治について興味をもち,「地方行政区画の歴史的変遷」というレポートを作成しました。次の文章A・Bはその一部である。これらの文書を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 12)

A 日本史の教科書を開いたら,「古代の行政区画」として右のような図が載っていた。この地図には(a)畿内・七道諸国の国名などが記されていて,現在の都道府県の区画とは違うところもある。

地図を見ると,まず陸奥と出羽の大きさが目を引くが,この2国にはいくつもの【ア】が造られたように,律令国家による支配領域がしだいに広がっていったことと関係するようだ。一方,比較的小さな国がまとまっている地域もあり,例えば,播磨から長門までは八つの国がある。この地域には,全国的にも重要な道路である【イ】が整備されたように,古くから,近畿地方と九州や大陸とを結ぶ大動脈が通っていた。

また,この地図では現在の(b)沖縄県や北海道にあたる地域が除かれている。このことは,当時の政権によって,これらの地域が国家の領域として認識されていなかったことと関係があるようだ。そのような地域に住んでいた人々の生活や社会の仕組みを,もっと調べる必要があると感じた。

【地図1】

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1) ア 城 柵 イ 南海道

(2) ア 城 柵

イ 山陽道

(3) ア 水 城 イ 南海道

(4) ア 水 城

イ 山陽道

問2 下線部(a)に関連して,律令国家の地方支配に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

問3 下線部(b)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 12世紀の

沖縄では,尚氏により統一されていた沖縄本島が三つの王国に分裂した。

(2) 13世紀には

蝦夷地にも鎌倉幕府の支配がおよび,貝塚文化が消滅することとなった。

(3) 17世紀になると蝦夷地では,松前藩がアイヌとの交易権を家臣に分与する

商場知行制がとられた。

(4) 18世紀になると沖縄では,

琉球王国が薩摩藩や清と対等な外交関係を結んだ。

B 江戸時代になっても国の名は残ったが,(c)

支配の単位としては藩の領域が大きな意味をもった。

明治政府によって

廃藩置県が行われると,

261藩が廃止され,3府302県になり,その年のうちには3府72県に整理された。そして,統一的な地方制度の整備のために1878年に(d)

三新法が制定された。この法律によって,府県単位の議会が設置され,住民の意向を地方行政に反映する道がひらかれた。近代以降の行政区画は,(e)

地方自治のあり方とも関連していることがわかった。

1950年代には「昭和の大合併」が行われ,1999年から「平成の大合併」が始まった。これからは道州制の議論も活発になるだろう。私たちがこうした問題を考えていくうえで,地方行政区画の変遷は,さまざまなヒントを与えてくれるのではないかと思った。

問4 下線部(c)に関連して,大名について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

問5 下線部(d)は三つの法律の総称である。その内容の説明として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問6 下線部(e)に関連して,地方制度に関して述べて次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

X ドイツ人顧問

モッセの指導のもと,中央集権的な

府県制・郡制が制定された。

Y 日本国憲法にもとづいて

地方自治法が制定され,地方公共団体の首長は住民の直接選挙となった。

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

第2問 原始から中世初期までの社会・文化に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 18)

A 弥生時代になると,中国大陸・朝鮮半島から伝わった水田稲作を中核とする農耕文化が日本列島の各地に広まり,北海道と南西諸島を除く列島の大部分では,食料採取から食料生産の段階に移行した。水稲耕作においては,(a)

集落を単位とする共同作業の比重が高く,収穫した稲も,集落が共同で保管していた。

次の写真

甲は,この時代に

収穫物などを収納したとみられる高床倉庫を復元したものである。集落は,写真

乙のような

濠,土塁,柵列などによって厳重に守られていた。このことから,収穫物や耕地,水利権などをめぐって,(b)

集落の間で激しい争いが行われていたことがうかがえる。

図-甲 |

図-乙 |

問1 線部(a)に関連して,弥生時代の集落に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

問2 下線部(b)に関連して,弥生時代の社会に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

問3 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) ア 6年ごとに イ 賃 租

(2) ア 6年ごとに イ 出 挙

(3) ア 毎 年 イ 賃 租

(4) ア 毎 年 イ 出 挙

問4 下線部(c)に関連して,律令国家が地方で行った事業に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【10】

Ⅰ 東北地方の蝦夷との戦争のなかで,北上川の上流に志波城を築いた。

Ⅱ 諸国に国分寺・国分尼寺の建立を命ずる詔が出された。

Ⅲ 官道(駅路)に沿って駅家を設けることが律令で定められた。

(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

C 律令国家の支配下で多くの農民が貧窮する一方で,奈良時代末から平安時代初めにかけて,稲・穀をはじめとする大量の動産を所有する有力な農民が現れた。有力農民への富の集中と一般農民の窮乏化は,国家の税収が悪化する原因の一つとなり,やがて,(d)国家による地方支配の転換へとつながった。

次の図は,12世紀頃に成立した絵巻の一部で,修業僧が,ある長者(富豪)の倉に収められた米俵を念力で飛ばした場面を描いたものである。この図からは,立派な倉が,個人の富の象徴となっていたことがうかがえる。(e)新たに富を得た人々の活動が,貴族たちの関心を集めるとともに,都の文化も地方に広まって,中世の文化が形成された。

【図1】

問5 下線部(d)に関連して,10世紀以後の国家による地方支配に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問6 下線部(e)に関連して,院政期の文化に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

第3問 中世から近世初期までの政治と外交に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 18)

A 治承・寿永の内乱に勝利した源頼朝は,鎌倉に幕府を開いた。頼朝と主従関係を結んだ武士(御家人)たちは,頼朝から守護や(a)地頭に任命された。

(b)13世紀初期,将軍を補佐する立場にあった北条氏の政治的地位が上昇し,やがて幕府は,北条氏の指導のもと,朝廷との抗争に勝利し,その支配権を拡大した。この結果武士たちの勢力が強まると,各地で紛争が生じ,それらの解決をはかるために,幕府は裁判の基準となる法令を定めた。

この法令は,制定の中心になった人物が,その趣旨を(c)御成敗の躰(訴訟・裁判のあり方)を定めて,人の高下を論ぜず,

偏頗なく裁定せられ候はん」と説明しているように,裁判の基準を明示し,公平な裁判が行われることを目的として定められた。

問1 下線部(a)に関連して,鎌倉時代の地頭について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

問2 下線部(b)に関連して,13世紀初期の政治史に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

問3 下線部(c)に関連して,この法令が定められた理由に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

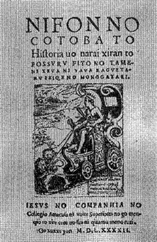

B 15世紀後半以後,キリスト教布教や貿易拡大などを意図したヨーロッパ人は,世界に進出した。東南アジアから東アジアにおける中継貿易に関与していたヨーロッパ人のなかには,日本近海に来航するものも出てきた。

16世紀半ば,中国船に乗船した【ア】人が種子島に漂着した。その後,ヨーロッパ船も来航するようになり,南蛮貿易が開始された。1549年イエズス会の宣教師フランシスコ=ザビエルが【イ】に来航し,日本にキリスト教を伝えた。以後,多くの宣教師たちが,布教活動を行った。南蛮貿易と(d)キリスト教の布教とは一体化して行われ,貿易による利益を目的として布教を認めた大名もいた。

(e)南蛮貿易は,当時の日本人の文化や生活にも影響を与えたが,江戸幕府によるキリスト教の禁止や貿易制限強化のなかで衰退していった。

問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) ア ポルトガル イ 平 戸

(2) ア ポルトガル イ 鹿児島

(3) ア スペイン イ 平 戸

(4) ア スペイン イ 鹿児島

問5 下線部(d)に関連して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

問6 下線部(e)に関連して,次の写真a~dについて,南蛮貿易と関係するものの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

第4問 近世の政治と社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 17)

A 「将軍のお膝元」として栄えた江戸は,武家地・寺社地・町人地の三つに分けられていたが,その大半が武家地であった。その中心に(a)江戸城があり,城の周囲には防衛のために堀が幾重にもめぐらされ,多くの門が設けられた。江戸城の東から東南の方角は,(b)江戸城下における町人地の中心として整備された。とくに【ア】地域は江戸城下の商業の中心地として発展し,その東側は魚市場としてにぎわった。

外国船が日本の近海に出現し始めると,長崎で学び蘭学者と交流のあった林子平は『【イ】』を著した。その中で林は,「江戸の【ア】より

唐(清国),阿蘭陀迄境なし」と述べ,江戸と諸外国とは海でつながっており,さえぎるものが何もないのに,幕府の海防政策が長崎に限られていることを批判した。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

問2 下線部(a)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

問3 下線部(b)に関連して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

B 近世中期になると社会・経済の状況が変化し,農村では百姓身分でありながら商品生産や商業活動に携わる者や奉公人として働く者などが増えていった。次の

史料と

図はそうした変化のもとでの織物生産の様子を示したものだが,

史料に記された越後と

図に描かれた尾張とでは地域的な違いがあったことが読み取れる。

史料

凡織物を専業とする所にては,織人を抱えおきて織らするを利とする。縮においては別になき一国の名産なれども,織婦を抱えおきて織らする家なし。これいかんとなれば,縮を一端(反)になすまでに人の手を労する事かぞえ尽 しがたし。なかなか手間に賃銭を当て算量事にはあらず,雪中に籠居婦女等が手を空しくせざるのみの活業也 。(中略)縮を織る処のものは娶をえらぶにも縮の伎を第一とし,容儀は次とす。このゆえに親たるものは娘の幼きより此伎を手習するを第一とす。

((c)『北越雪譜』)

(『尾張名所図絵』)

問4 史料で述べられた地域(越後)のことがらについての説明として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) この地域の名産である縮は,専門の織人を置いて生産した。

(2) 縮の生産は労力を多く必要とするので,賃銭を与えて織らせた。

(3) 縮の生産は,農業のできない冬期に女性が従事した。

(4) 親は娘に縮を織る技術よりも,読み書きを第一に学ばせた。

問5 図についての説明として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) 織物を生産する織屋の作業場が描かれている。

(2) 腰かけにすわり,足踏みして布を織る高機が使われている。

(3) 糸繰りから機織りの作業まで,分業体制がとられている。

(4) この作業場での生産のあり方は,問屋制家内工業とよばれている。

問6 下線部(c)の著者鈴木牧之は,1770年に生まれ,1842年に没した。次の文a~dについて,この人物の生存中に起きた出来事として正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

第5問 近代の政治・社会に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

普通選挙制とは,財産・納税額・身分・性別などによる制限なしに選挙権・被選挙権を認める制度をいう。(a)普選運動が国民の支持を得て広がっていき,政府が対応を迫られていくなかで,【ア】内閣は普通選挙法を成立させ,25歳以上の男性には納税額に関係なく選挙権が与えられた。

だが,性別による差別は残された。明治期から(b)男女平等・女性の権利拡張を求める声はしだいに高まっていたが,女性の選挙権は認められなかったのである。

また,政府は同じ議会で【イ】を成立させ,普通選挙によって予想される無産階級の政治的進出をおさえようとした。【イ】は戦前・戦中を通して,(c)社会主義や無政府主義の運動,政府に批判的な人々を取り締まるために用いられた。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

問2 下線部(a)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【26】

問3 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yと,それに該当する人物a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

問4 下線部(c)に関連して,日中戦争勃発前後の社会動向に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

第6問 近代日本における代表的な外交官の一人であり,政治家としても活動した幣原喜重郎に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。

(配点 23)

A 1872年,現在の大阪府門真 市に生まれた幣原は,大学卒業後外務省に入省し,外交官としての経験を重ねた。第一次世界大戦下において外務次官に就任し,その後の内閣において(a)ロシア革命に対する日本軍の介入の事後処理などに従事した。その後駐米大使としてアメリカに赴任した幣原は,ワシントンで実施された国際会議において全権の一人として出席し,(b)海軍軍縮および中国大陸・太平洋における列強諸国との権益調整に尽力した。

問1 下線部(a)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

問2 下線部(b)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【30】

B (c)幣原が外務大臣として活躍した期間は,一時の中断をはさんで1924年から1931年までの長期にわたるが,その間の外交方針はほぼ一貫しており(d)「幣原外交」とよばれた。軍縮条約への取組みなどにこうした姿勢は顕著である。しかしこのような幣原の外交方針は,対立勢力や(e)中国における日本軍の行動によって妨げられることになる。最終的に1931年,陸軍が中国東北部で起こした軍事行動などによって,幣原の外交路線は挫折した。

問3 下線部(c)に関連して,1920年代の日本は国内で社会運動が活発化した時期としても知られている。次の表を参考にしながら,この時期に農村で起こった小作争議に関して述べた下の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

小作争議の件数と規模

(安藤良雄編『近代日本経済史要覧(第2版)』より作成)

X 普通選挙法が成立した前後の両年を比較すると,小作争議件数は増加をみせたが,その後は一時的に減少した。

Y 世界恐慌の影響が日本に波及した結果,困窮した農民による個々の争議が大規模化する傾向がみられた。

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

問4 下線部(d)に関連して,幣原が外務大臣として推進した外交政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

問5 下線部(e)に関連して,1920年代から30年代にかけての日本軍の国外活動に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【33】

C 戦後,幣原は知米家としての経歴を買われ,内閣総理大臣に就任した。幣原内閣は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)のいわゆる五大改革指令の実現に取り組んだほか,新憲法草案の作成や天皇の神格を否定する詔書の草案作成にも携わるなど,(f)戦後改革の中心的な政策を次々と実施した内閣であったといえる。また,(g)終戦直後の物価上昇や食糧危機への対策にもつとめたが,1946年4月に実施された戦後初の総選挙において勝利することができず,総辞職した。幣原は,その後も衆議院議長などを歴任し,1951年3月に78歳で没した。(h)講和条約が調印される約半年前のことであった。

問6 下線部(f)に関連して,戦後改革期に実施された諸施策について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

問7 下線部(g)に関連して,戦後改革期における経済対策に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問8 下線部(h)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】