2008年度 センター試験【日本史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 次の文章A・Bは、神社に伝わる祭礼や信仰について、ある高校生が書いたレポートの一部である。この文書を読み、下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 12)

A 先日、家の近くの神社で行われた秋の祭礼を見に行った。この神社では、毎年春と秋に祭礼がある。

春の初めの【ア】という祭礼では、田植えの作業をまねた神事や舞を奉納する。【ア】は、豊作を祈願するために古くから各地で行われていた祭りであると、日本史の教科書に書いてあった。

先日の秋の祭礼では、五穀豊穣を祈願する恒例の行事として、

【イ】という神事を行っていた。この行事は鎌倉時代の武士たちが行った武芸が起源とされているが、今はだいぶ形が変わってしまっているそうだ。先日見に行ったときは、12本の矢がすべて的に命中した。見に来ていた人は、来年は豊作に違いないといっていた。神社の祭礼は、田植えや収穫の時期と密接な関係があり、(a)

農作業の暦と深く結びついていたことがわかる。

それにしても、現在までお祭りが続いているのは、考えてみれば驚きだ。

(b)

神社に伝わる祭礼は、その周辺に住む人々によって支えられ、受け継がれてきたのだなと思った。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

問2 下線部(a)に関連して、農業技術の歴史に関して述べた次の文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

問3 下線部(b)に関連して、中世の

惣村における神社や祭礼に関して述べた次の文X~Zについて、その正誤の組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

X 神社の祭礼行事の組織として

宮座が結成された。

Y 人々は鎮守の神社などに集まって、

太占によって結束を誓った。

Z 神社の祭礼行事は

寺社奉行によって決定された。

(1)X 正 Y 正 Z 誤

(2)X 正 Y 誤 Z 誤

(3)X 誤 Y 正 Z 正

(4)X 誤 Y 誤 Z 正

B この神社には、江戸時代に奉納された大きな絵馬が残っていて、見事な馬が描かれている。今もさまざまな祈願のために絵馬を奉納するが、絵馬を奉納する風習は古くからあったようだ。でもなぜ馬の絵を描くのだろう。(c)馬の人間とのかかわりの歴史を調べてみると、馬を荷物を運ぶ手段や農耕のために用いたり、雨乞いのために神社に奉納したりと、古くから人間の生活や信仰と深くかかわっていたことがわかる。そのことと関係するのだろうか。

また、境内には江戸時代に寄進された鐘が残っている。ふつう、鐘はお寺にあるものだが、これは(d)神仏習合の影響と考えられている。説明板によると、第二次世界大戦中に、兵器製造の材料などを調達する名目で各地の鐘を政府に供出したが、この鐘は供出を免れたそうだ。この鐘にそのような歴史があるとは知らなかった。(e)近代以降の神社の歴史についても、さらに調べてみたいと思った。

問4 下線部(c)に関連して、次の甲・乙の図に関して述べて文a~dについて、正しいものの組合せを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

問5 下線部(d)に関して述べた文として誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問6 下線部(e)に関連して、近現代の神道に関して述べて文として正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

第2問 原始・古代の社会に関する次の文章A・Bを読み、下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は、一部省略したり、書き改めたりしたところもある。)(配点 18)

A 長く無文字社会であった原始時代の日本列島に、文字は中国大陸や朝鮮半島との交流を通して入ってきた。(a)

年代が判明する列島内最古の文字資料の一つは、福岡県の志賀島で発見された金印であるが、これは中国の王朝との外交交渉のなかでもたらされたものである。

5世紀になると、列島内において漢字を用いて文書や記録が作成されたことが複数の資料から確認できる。

熊本県の【ア】で出土した鉄刀に刻まれた銘文の最後には「書する者は張安なり」とあり、作文したのは渡来人のようである。

文書行政を原則とする律令制の導入にともない、(b)

文字の習得が役人には必須となった。

都や地方の役所跡で出土する【イ】から、7世紀半ば以後、役人を中心に文字の使用が徐々に広がりはじめていたことがわかる。8世紀末の都では、往来の人々に対して迷子についての情報提供を求める立て札が、道路のそばに立てられていた。このころになると都では、通行人の中にも文字を読める人々がいるほど、識字層が広がっていたことを示している。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

問2 下線部(a)に関連して、この時代の遺跡について述べた文として正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

問3 下線部(b)に関連して、古代の教育に関して述べた次の文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

B 次の史料は、平安時代初期に成立した説話集の一節である。この説話には虚構が含まれているが、そこに描かれた細かな記述から、当時の社会のさまざまな姿を読み取ることができる。

(

(は

諾楽(の左京六条三坊(注1)の人なり。大安寺の西の里に居住せり。(c)

聖武天皇の世に、その大安寺の修多羅((注2)分の銭三十貫(注3)を借りて、越前の

都魯鹿((注4)の津に

往(きて、交易して運び

超(し、船に載せ家に

将(ち来らむとする時に、

忽然(に病を得つ。船を留め、

単独(家に来むと思ひ、馬を借りて乗り来る。近江の滋賀郡の

磯鹿(の

辛前((注5)に至りて、かへりみれば三人追ひ来る(注6)。

(『日本霊異記』中巻第24)

(注1)原史料には「五坊」とあるが、「三坊」の誤りである。

(注2)「修多羅」は経典のこと。ここでは経典を読んだり論議したりする研究組織を指す。

(注3)1貫は銭1,000枚である。

(注4)現在の福井県敦賀市。

(注5)現在の滋賀県大津市。なお、原史料には「高嶋郡」とあるが、「滋賀郡」の誤りである。

(注6)この後、

は追ってきた3人(正体は

冥界(から来た鬼)を

饗応(し、読経したことで長寿を得たという。

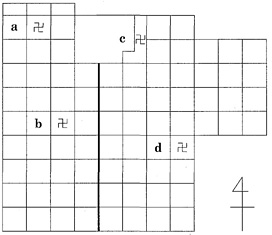

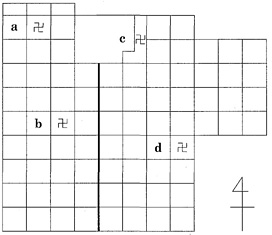

問4 次の図は、

平城京条坊の概略図である。図中の区画a~dについて、この説話における

の居住地として正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1)

(1)a

(2)b

(3)c

(4)d

問5 下線部(c)に関して、この時代に、政府が流通させようとした銭として正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問6 この史料から読み取れることがらとして誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1)大安寺の経典研究組織用の資金が、商業活動に使われていた。

(2)聖武天皇は、金堂を建立する資金を大安寺に貸し付けていた。

(3)敦賀には港があり、そこでは銭を用いた交易が行われていた。

(4)敦賀から奈良に向けての物品輸送には、水運も利用されていた。

第3問 中世の政治と文化に関する次の文章A・Bを読み、下の問(問1~6)に答えよ。(配点 18)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

(1)ア

安倍 イ

平泉

(2)ア 安倍 イ

福原

(3)ア

大江 イ 平泉

(4)ア 大江 イ 福原

問2 下線部(a)の戦乱の名称として正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

問3 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yについて、その正誤の組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

X

中尊寺金色堂は、地方に伝わった浄土教の影響を強く受けた建築である。

Y 中尊寺金色堂と同じ建築様式をもつものとして、

円覚寺舎利殿がある。

(1)X 正 Y 正

(2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正

(4)X 誤 Y 誤

B 室町幕府は、地方支配のため、鎌倉幕府以来の守護を置いたが、(c)

その権限は、南北朝動乱の過程で、大幅に拡大されていった。守護はこれらの権限を利用して荘園や公領を侵略し、国人などの武士たちに分配して家臣化を進めた。また、従来の国衙の機能もしだいに守護のもとに吸収され、

任国内に独自に【ウ】を賦課することもあった。守護のなかには、一族で複数の守護を占めるものもあり、領国支配を強めて大きな権力をもつ者も現れた。

しかし国人などの武士のなかには、自立的で、守護権力に対抗した者も多かった。幕府は、国人や古くからの足利氏家臣、守護の一族などを

奉公衆という直轄軍に編成し、京都において将軍を護衛させる一方、諸国に散在する

将軍直轄領である【エ】の管理をゆだね、守護の動向を

牽制(させた。

領国化を進めた守護のなかには、全国政権としての幕府が衰えたのち、(d)

独自の統治機構をもつ戦国大名に成長する者がいたが、守護代や国人などに実権を奪われ、滅ぼされてしまう場合もあった。

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

問5 下線部(c)について、この時代の守護の権限や行ったこととして誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

問6 下線部(d)に関して、次の戦国大名a~dについて、南北朝時代以後、

守護職を受け継いできた家の出身者として正しいものの組合せを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

a 北条早雲 b

武田信玄 c

今川義元 d毛利元就

(1)a・b

(2)a・c

(3)b・c

(4)b・d

第4問 近世の政治・経済に関する次の文章A・Bを読み、下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は、一部省略したり、書き改めたりしたところもある。)(配点 17)

A 16世紀から17世紀にかけては日本国内の各地で鉱山開発が進み、(a)

多くの銀が産出されるようになり、海外に輸出された。

17世紀の半ばを過ぎるころには、銀の産出量は【ア】した。さらに、長崎へ来航する貿易船が増加したことも加わって、

幕府は銀の輸出をしだいに【イ】するようになった。

このような貿易をめぐる状況の変化を受けて、従来は輸入していた産物について日本国内での生産を進める政策が実施された。たとえば、(b)

対馬藩を通じて輸入していた朝鮮人参は、幕府が栽培を成功させ、諸藩にも栽培を奨励した。その結果、国内の需要にこたえるだけでなく、18世紀末以降、長崎を通じて中国に輸出されるまでになった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

(1)ア 増加 イ 奨励

(2)ア 増加 イ 制限

(3)ア 減少 イ 奨励

(4)ア

減少 イ

制限

問2 下線部(a)に関連して、江戸時代の銀貨に関して述べた次の文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

問3 下線部(b)に関連して述べた文として誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

B 次の史料は、大蔵永常『広益国産考』の一節である。

倩(国産の事を考ふるに、(c)

国に其(品なくして他国より求むるをふせぎ、多く作りて他国へ出し其価を我国へ取入れ、民を潤し国を賑(す事肝要ならんかし。

扨(、昔より今に冠たる産物は、(d)

薩摩の砂糖、中国・土佐の紙、九州のろう(

)、(e)

畿内の綿、出羽の

紅花(、越後

縮(、奈良

晒(、京都の織ものは

云(ふも更なり、(後略)

問4 下線部(c)と同様の意図をもって実施された諸藩の政策について述べた文として正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

問5 下線部(d)に関連して、江戸時代の薩摩藩に関して述べた次の文X~Zについて、その正誤の組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

問6 下線部(e)の綿と関連した近世の産業について述べた次の文X・Yと、その産物a~dとの組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

第5問 明治前期の政治に関する次の文章を読み、下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

問2 下線部(a)に関連して、次の文X・Yと、それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

問3 下線部(b)について述べた文として誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

問4 下線部(c)に関して述べた次の文X・Yについて、その正誤の組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

第6問 日本の憲政史上、もっとも長期にわたって衆議院議員をつとめた尾崎行雄に関する次の文章A~Cを読み、下の問い(問1~8)に答えよ。(史料は、一部省略したり、書き改めたりしたところもある。)(配点 23)

A

尾崎行雄(1858~1954)は第1回総選挙に当選して以来、1952年の第25回総選挙まで連続して当選を果たし、その生涯の多くを衆議院議員として生きた。明治~大正初期の尾崎は藩閥政府批判に活躍し、

【ア】では内閣打倒に大きな役割を果たした。

1919年に(a)

第一次世界大戦で疲弊したヨーロッパを視察した尾崎は、現代の戦争がもたらす惨禍の深刻さに驚き、将来の戦争を防止するために軍備縮小の実行を主張するようになった。しかし尾崎が1921年2月の議会に提出した軍縮決議案は、議員たちの理解を得ることができず、圧倒的票差で否決された。

ところが、同年7月に

アメリカ政府が【イ】の開催を提起すると、日本政府はこれに参加することを決定し、翌1922年には

海軍軍縮条約が締結された。以後、軍縮への動きは大きな流れとなり、

1930年には(b)2度目の海軍軍縮も実施されることになった。この間を通じて尾崎は軍縮の必要を説き続け、日本を代表する軍縮論者として知られるようになった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

問2 下線部(a)の時期の日本外交に関して述べた次の文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

問3 下線部(b)について述べた次の文X・Yについて、その正誤の組合せとして正しいものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

B 1930年代に入ると、日本は戦争への道を歩むようになる。次の史料は、1933年、尾崎行雄が当時の情勢を憂えて発表した文章の一部である。

紀律が乱れて、軍人が

長上((注1)に反抗したり、政治に干渉したり、長上の命令を受けずして

専恣((注2)の振舞をなすようになっては、帝室のためにも、又人民のためにも、軍隊など危険なものはない。(c)

内にあっては徒党を結んで、陛下最高の職司を虐殺し、外に於ては勅命をも請わずして全世界を敵に取るべき軍事行動を開始す。是みな軍人の所業にして、規律の

頽廃(実に是より甚しきはない。(中略)かくの如くにしてやまずんば、内憂外患も到って国家は遂に滅亡するよりほかはなかろう。

然(るに、全国官民は声色を励まして軍人の横暴を叱責する事の代わりに、

却(って

諛辞諂言((注3)、

徒(らに之に追従し、之を

し、遂に帝国をして

進退維谷((注4)の窮地に陥らしめんとして居る。実に長嘆

大息(すべきである。

(『尾崎

咢堂(全集』第8巻)

(注1)「長上」=上位の者

(注2)「専恣」=わがまま、ほしいまま

(注3)「諛辞」「諂言」=へつらいのことば

(注4)「進退維谷」=進むことも退くこともできず困り果てること

問4 下線部(c)に関連して、1930年代の軍部の行動に関して述べた次の文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

問5 この史料に関して述べた文として

誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1)尾崎は、当時の軍部の行動を、紀律(規律)の頽廃を示すものとみていた。

(2)尾崎は、当時の軍部を、国家を滅亡に導きかねない危険な存在とみなしていた。

(3)尾崎は、軍部の政治への干渉をやむをえないものとみなしていた。

(4)尾崎は、官民こぞって軍部を支持している状況を嘆いていた。

C 太平洋戦争が開始されると、政治・社会に対する統制はさらに強まった。1942年の

翼賛選挙では、軍部に批判的な尾崎は非推薦で立候補し、当選したとはいえ、かつてなく苦しい選挙活動を強いられた。このような選挙を実施した東条内閣も、

1944年の【ウ】をきっかけに総辞職し、日本の敗戦は不可避となっていった。

1945年に戦争が終結すると、尾崎は平和実現の根本策として(d)

「世界連邦」の建設を提唱するなど、二度と戦争が起きない世界を作らねばならないと主張した。また

日本国憲法の平和主義を高く評価しつつ、日本人は自らが「真の平和愛好者であることを、実践を通して説明」する必要があると述べた。しかしこうした尾崎の理想主義的平和主義は、

東西冷戦が激化し、

1950年に【エ】が勃発するという国際政治の現実のなかで、大きく揺らぐこととなる。

明治・大正・昭和を議会人として生きた尾崎は、1954年に死去した。その翌年には

「55年体制」とよばれる戦後の政治体制が設立し、そのもとで日本は

(e)高度経済成長の時代を迎えることになる。

問6 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

問7 下線部(d)に関連して、20世紀に成立した国際機構について述べた文として誤っているものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問8 下線部(e)に関連して述べた次の文a~dについて、1960年代に起こった出来事として正しいものの組合せを、下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】