2008年度 センター試験【現代社会】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 次の文章を読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 24)

皆さんは「安全」という言葉にどのようなイメージを持っているだろうか。

フランス人権宣言2条には,自然的諸権利の一つとして「安全」が挙げられて

いるが,これは

国家権力によって不当に拘束されないという,(a)

人身(身体)

の自由の保障を意味する。ここでいう「安全」は,国家権力を発動させないこ

とで実現するものであり,権力行使を懐疑的・抑制的にとらえる近代人権思想を

反映している。

他方,これと異なる文脈で用いられる「安全」もある。その場合の「安全」を

確保するための取組みとしては,(b)

新たな犯罪や社会問題,凶悪化する犯罪

に対処する必要性から行われている法整備が挙げられる。また,(c)

冷戦後

の国際政治情勢の変化に伴う新たな国際秩序の構築・維持のために,日本も(d)

憲法の平和主義の枠内で国際貢献を行っているが,これも同じ「安全」を

実現しようとする例である。つまり,ここでいう「安全」の確保には,権力行使

を伴った(e)

国家の積極的な取組みが不可欠である。

そこで注意しなければならないのは,(f)

「安全」な社会への取組みが,国

家権力による人権侵害を生み出す「諸刃の剣(」となり得る

ことである。例えば,テロ対策の強化により人身の自由が侵害されるという事

態は,「安全」への取組みが,フランス人権宣言にいう「安全」を脅かす事態を

招く危険性を示唆している。

とかく「安全」に対する国家の役割が期待される今日,(g)

民主政治の下

で,国家権力が必要以上に発動されないよう,私たちは,(h)

近代人権思想の

精神に立ち戻り,(i)

選挙や世論などを通じて権力を制御する努力も求め

られると言ってよいだろう。

問1 下線部(a)に関連して,日本国憲法の保障する人身の自由に関する記

述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1)

免責特権は,捜査機関による人権侵害を防止するため,不利益な自白を強要

された場合,刑事責任を免除される権利である。

(2) 請願権は,刑罰を軽くすることや逮捕者を釈放することなどを国家権力に対

して求める権利であり,人身の自由の一つに位置づけられる。

(3) 憲法は残虐な刑罰を禁止しており,最高裁判所は,死刑制度がこれに当たる

疑いが強いと判断したため,死刑執行の一時停止を命じている。

(4) 憲法は

奴隷的拘束を禁止しているが,これには国家権力による行為だけでな

く,私人による人身売買や強制労働の場合も含まれる。

問2 下線部(b)に関する現行の日本の法制度についての記述として最も適

当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) インターネット上で使用するID・パスワードを,その利用権者や管理者に無

断で,売買したり,公開したりする行為は,法律上禁止されている。

(2) 組織的な犯罪の捜査のため,捜査機関が,裁判所又は裁判官の発する令状無

しに,電話などの通信傍受をすることは,法律上認められている。

(3) 18歳以上の少年が行った犯罪が殺人や強盗などの凶悪犯罪に当たる場合,裁

判所の許可を得て実名報道することは,法律上認められている。

(4) 夫婦間の暴力行為に警察官が介入し,被害の発生を防止するために必要な措

置を採ることは,法律上禁止されている。

問3 下線部(c)を受けて,日本で制定又は改正された法律・条約に関する

記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 冷戦終結後に起こった湾岸戦争を機に,国際貢献をめぐる議論が巻き起こり

,その後,

PKO協力法が成立した。

(2) 湾岸戦争後,安全保障の重要性が強く認識されるようになり,日米安全保障

条約が改正された。

(3) 防衛力の更なる充実が必要との声を受けてイラク戦争以前に

防衛省設置法が

成立していたため,この戦争での日本政府の対応は極めて迅速であった。

(4)

イラク復興支援特別措置法の成立によって,自衛隊が初めて国外に派遣され

ることとなった。

問4 下線部(d)に関連して,日本の安全保障に関する記述として最も適当

なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) 冷戦の進行とともに,日本の安全保障に注目が集まり,サンフランシスコ平

和条約では,自衛隊の創設が主権回復の条件として明記された。

(2) 国際連合(国連)への加盟に際して,日本政府は新たに安全保障に関する法律

を制定し,

集団的自衛権の行使を認めるようになった。

(3) 日米安全保障条約に基づいて米軍が駐留しているが,その駐留経費の一部を

「思いやり予算」として日本政府が負担している。

(4) 地方自治体で,在日米軍基地にかかわる住民投票が実施されたことがないの

は,安全保障政策が国の専管事項とされているからである。

問5 下線部(e)に関連して,国家や政府の在り方に関する思想についての

記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) ベンサムは,

功利主義を批判する立場から,政府は社会的基本財の公正な分

配原理に基づき,最も恵まれない人々の便益を最優先すべきだと説いた。

(2) ホッブズは,

社会契約説の立場から,国家には自然状態における

万人の万人に対する闘争を防ぐ役割を与えられると説いた。

(3) マルクスは,重商主義を批判する立場から,市場の役割を重視し,国家の経

済活動への干渉は国民の利益にならないと説いた。

(4) モンテスキューは,自由主義を支持する立場から,政府の権力の濫用や腐敗

を防ぐため,アメリカ合衆国を模範とした

三権分立制の必要性を説いた。

問6 下線部(f)に関して,日本国憲法が国家権力に対して例外無しに禁止

する事例として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) 国の治安を脅かす危険性があると政府が認定した思想を支持する者に対し,

その思想を放棄するように,刑罰を用いて強制すること。

(2) 凶悪な犯罪を行った者からDNAや指紋を採取し,その情報を基に捜査用のデ

ータベースを作成すること。

(3) 過去に無差別大量殺人を行った団体に対し,活動状況を監視し,必要な規制

を行うこと。

(4) その構成員が集団的に違法な暴力行為を行った団体に対し,付近の住民の平

穏を保つため,団体の事務所の使用を制限すること。

問7 下線部(g)に関連して,日本の地方自治に関する記述として最も適当

なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

(1) 住民の苦情処理を目的とした

オンブズマン制度の導入が

地方分権一括法で義務づけられ,各地方自治体はこの制度を取り入れるようになった。

(2) 地方自治体が首長の多選を禁じる条例を設けることは,地方自治法によって

禁じられている。

(3)

情報公開法が制定される以前の段階で,情報公開に関する条例を制定する地方自治体もあった。

(4) 地方議会は住民の直接選挙で選出された議員によって構成されているため,

地方自治法では,住民による議会の解散請求が禁じられている。

問8 下線部(h)に関連して,法の支配に基づく人権保障を貫徹するため,

アメリカ合衆国の影響を受けて日本国憲法が採用した制度があるが,これを定め

る条文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) 「国会は,国権の最高機関であって,国の唯一の立法機関である。」

(2) 「行政権は,内閣に属する。」

(3) 「最高裁判所は,一切の

法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」

(4) 「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する

権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。」

問9 下線部(i)に関連して,

二大政党制になりやすい選挙制度として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) 小選挙区制

(2) 中選挙区制

(3) 大選挙区制

(4) 比例代表制

第2問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

私たちの周囲には輸入品があふれており,また日本は多くの財貨を海外に輸出

している。世界のそれぞれの国はその国が効率的に生産できる財貨を輸出して,

必要な財貨を輸入すれば,世界の資源をより効率的に利用することになり,より

豊かになると考えられる。このような(a)

国際貿易の利益は,19世紀のイギリ

スの経済学者リカードによっても示されている。

第二次世界大戦後の日本も,貿易から多くの利益を得て,世界有数の経済大国

となった。しかし,その道のりは常に順調であったわけではない。アメリカや欧

州諸国との間に幾度かの貿易摩擦を経験したが,それは日本の輸出超過を主な原

因とするものであった。アメリカなどは,日本の貿易収支不均衡の是正を要求す

るなかで,(b)

農産物を含む市場開放を要求してきた。その後,政府の

規制緩和もあり,日本市場は徐々に開放されてきた。

また,1973年に

変動為替相場制に移行してからは,(c)

円高が進み,特に1985年の

プラザ合意以後の急激な円高が,日本経済に大きな影響を与えた。その過程で日本が国際競争力を持つ産業も変化し,それに伴い(d)

日本の貿易構造も変化してきた。

日本はこれまで,(e)

GATT(関税と貿易に関する一般協定)やWTO(世界貿易機

関)の下での多角的貿易交渉を中心とした政策で貿易の自由化を進めてきた。し

かし,1990年代に入り世界では

地域経済統合が急速に進んだことから,日本も地

域経済統合を通じて,更に貿易による利益の拡大と経済の活性化を図るために,

近年シンガポールやメキシコなどと

経済連携協定を締結した。そして,その他の

国々とも

自由貿易協定の締結を拡大する努力をしている。

問1 下線部(a)に関して,次の

表は,

リカードの比較生産費説を説明するための例を示している。A国では220単位の労働量が存在し,B国では360単

位の労働量が存在している。そして,各国とも貿易前は,電気製品と衣料品を各

1単位ずつ生産している。リカードの比較生産費説の考え方として最も適当なも

のを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

電気製品1単位の生産に必要な労働量 衣料品1単位の生産に必要な労働量

A国 100 120

B国 200 160

(1) A国は両方の生産技術が優れているので両財を輸出し,B国は両財を輸入すれ

ば,両国全体で両財の生産量が増加する。

(2) B国は両方の生産技術が優れているので両財を輸出し,A国は両財を輸入すれ

ば,両国全体で両財の生産量が増加する。

(3) A国は衣料品の生産に特化し,B国は電気製品の生産に特化して貿易すれば,

両国全体で両財の生産量が増加する。

(4) A国は電気製品の生産に特化し,B国は衣料品の生産に特化して貿易すれば,

両国全体で両財の生産量が増加する。

問2 下線部(b)に関して,日本の市場開放に関する記述として適当で

ないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

(1) 1980年代末に

日米牛肉・オレンジ交渉が決着し,その結果,牛肉とオレンジの輸入自由化が行われた。

(2) 1990年代の半ばに,コメは,ミニマム・アクセスによる輸入が開始され,そ

の後関税化が実施された。

(3) 1980年代後半から90年代にかけて,日本の市場開放を協議する

日米構造協議や日米包括経済協議が開かれた。

(4) 1980年代半ばに始まった

ウルグアイ・ラウンドでは,日本や発展途上国の主張が認められ,農業分野の交渉はテーマから除外された。

問3 下線部(c)に関連して,

為替相場の変化が与える影響に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) 円高は,日本の輸出品の外貨建ての価格を低下させ,競争力を強くし,輸出

を促進する働きを持つ。

(2) 円安は,輸入原料などの円建て価格を高くし,それを使う日本国内の生産者

にとっては,コスト高の要因となる。

(3) 円安により,外貨建てでみた日本の賃金が外国の賃金と比べて上昇すると,

外国人労働者の流入を増加させる働きを持つ。

(4) 外国債券などの外貨建て資産を購入した後に,円高が進めば,それらを売却

して円建て資産にすることにより,為替差益を得ることができる。

問4 下線部(d)に関連して,第二次世界大戦後の日本の貿易構造に関する

記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13

】

(1) 戦後の日本の輸入品は,原燃料や食料品などが中心で,

輸入額全体に占める

製品輸入比率は現在でも低い水準が続いている。

(2) 戦後の早い時期の日本の輸出品は,欧米に比べて安価な労働を集約的に用い

た繊維製品などの軽工業品が中心であった。

(3) 日本の貿易における最大の輸入相手国は,戦後長い間アメリカであったが,

現在では中国となっている。

(4) 現在の日本の輸出品は,高い技術水準を必要とする,付加価値の高い,精密

機械を含む機械類及び輸送機器類などが中心となっている。

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【14】

(1)

GATTの下で実施されたウルグアイ・ラウンドで,戦後初めて多角的関税交渉での関税の大幅引下げが実現した。

(2) 最恵国待遇を加盟国に無差別に与えることは,自由貿易や多角主義と並んで

,GATT・

WTOの基本原則の一つである。

(3) WTOは,IMF(国際通貨基金)や

世界銀行とともに,金融面からGATTの機能を補強してきた国際機関である。

(4) 現在,工業品に対する日本の平均関税率は,先進工業国のなかでも依然高い

方であり,工業品の関税率の更なる引下げが強く要求されている。

第3問 次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

世界遺産は観光地として注目されることも多いが,人間の営みを様々な面から考えさせる格好の材料ともなる。1972年に採択された世界遺産条約は,世界各地

の自然景観や文化財などを自然遺産・文化遺産・複合遺産に分類し,人類全体の

かけがえのない財産として保護することを目指している。日本の世界遺産も10を

超え,自然遺産には,【A】や白神山地がある。文化遺産には,【B】や厳島神

社のような歴史的建造物が多い。また,これら遺産のなかには,【C】のように

人類の犯した過ちにかかわる,負の歴史遺産と呼ばれるものもある。

世界遺産のなかでも(a)

宗教的な背景を持つ文化遺産は,人間の生活や文

化の多様性を印象づけ,私たちはその当時の人々に思いをはせることもできる。

たとえば,奈良の東大寺南大門に立つ金剛力士像を見て,現代人はその像にみな

ぎる力や彫刻の巧みさなどを感じるだろう。一方で,いにしえの人々は,東大寺

を守護するこの像を前に,世俗を超えた(b)

宗教的な力によって邪悪なもの

が追い払われ,自分たちが守られていると感じていたのかもしれない。

これに対して現代では,科学技術が社会のなかで大きな影響力を持っている。

それによって例えば,大きな被害をもたらす河川の

氾濫(は,治水や

土木の専門家が対処すべきものとなり,水害を避けるために人々が

河童(

や竜神などに

供物(をささげることも,あまり見られなくなった。

しかし,(c)

科学技術の発達した現代にも広い意味での宗教的な感覚は人

々の中に生きている。最新の科学技術で作られた自動車の中に交通安全のお守り

が見られるというのは,ごく普通のことだろう。現代社会における科学の重要性

は指摘するまでもないが,それが私たちの生活や思考をすべて律しているわけで

はない。このことに注意を向けるきっかけとなるという点でも,世界遺産には大

きな意義があると言えるだろう。

問1 文章中の【A】~【C】に入る世界遺産名の組合せとして最も適当

なものを,次の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【15】

(1) A 屋久島 B 姫路城 C 足尾銅山

(2) A 屋久島 B 姫路城 C 原爆ドーム

(3) A 屋久島 B 熊本城 C 足尾銅山

(4) A 屋久島 B 熊本城 C 原爆ドーム

(5) A 富士山 B 姫路城 C 足尾銅山

(6) A 富士山 B 姫路城 C 原爆ドーム

(7) A 富士山 B 熊本城 C 足尾銅山

(8) A 富士山 B 熊本城 C 原爆ドーム

問2 下線部(a)に関連して,宗教的な施設や文化財に関する記述として最

も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) 世界遺産に登録された宗教的な施設では,その文化的価値が広く共有される

よう,宗教上の理由で立ち入りを制限することが禁止されている。

(2) 世界遺産に登録された宗教的な文化財は,宗教を超えて尊重されるようにな

り,

宗教的な理由によって破壊されたケースは実際には無い。

(3) 日本では,宗教的な文化財に対して,民間の所有物であっても,その管理・

修理のため

公的資金が投入されることがある。

(4) 日本では,宗教的な文化財が国宝の指定を受けた場合,国の所有物として国

立の博物館に保管することが定められている。

問3 下線部(b)に関連して,日本における宗教についての説明として最も

適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) 仏教は,外来宗教の一つであり,平安時代には「

大乗仏教」と呼ばれる日本

独自の仏教思想が成立した。

(2)

神道は,アニミズムの色彩を持ち,日本人の道徳や習慣の基本を形成してき

たが,明治政府により国教としての統一聖典が整備された。

(3)

儒教は,江戸幕府による保護を受け,宗祖の

廟(に全国から庶民が巡礼に訪れるようになった。

(4)

キリスト教は,戦国時代にイエズス会宣教師によって伝えられて,その後西日本を中心に広まり,庶民だけでなく大名にも信仰する者が現れた。

問4 下線部(c)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【18】

(1) 高額の研究費を負担できる大企業等による利益独占を防ぐため,特許権によ

って得た利益への課税を定める条約が国際連合(国連)で採択された。

(2) 日本では,遺伝子による診断が技術的に可能となったので,

出生前の胎児に遺伝性疾患の診断を行うことが義務づけられた。

(3) 日本では,

遺伝子組み換え技術によって作られた作物を,食材としても加工品としても,特別な規制無しに流通させることが認められた。

(4) 延命技術が高度化したり臓器移植が可能となったりしたことで,医学以外の

領域でも,「死」の定義をめぐり活発に議論されるようになった。

第4問 次の文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)

発足してから60年以上が経過した(a)

国際連合(国連)は,国際社会に現存

する唯一の普遍的・包括的な国際機構として国際問題の解決に重要な役割を果た

してきた。しかし,創設以来の国際政治状況の変化や,(b)

国際テロの防止

などグローバルな諸課題の発生によって,国連改革をめぐる議論が高まってきた

。

それは,第一に(c)

安全保障理事会の再編に関するものである。安全保障

理事会は国連憲章の

集団安全保障体制を支える重要な機関であるが,多発する国際紛争に必ずしも十分な役割を果たしていないと指摘されている。他方,世界各

地に展開される(d)

PKO(国連平和維持活動)の役割も増大している。この安

全保障理事会の機能を強化し,世界の平和と安全の維持に効果的に対応できるよ

うにするために,例えば

常任理事国や非常任理事国の数を増加させることが検討されている。

第二に,国連の行財政改革の問題がある。国連機構の硬直化や財政危機を改善

し適切な運営が可能となるよう,総会,

経済社会理事会,事務局などの改編が議論されているほか,(e)

加盟国の国連分担金の見直しも検討されている。

第三に,国連の民主化を一層促進するという問題がある。国連の政策決定に,

主権国家の代表者だけでなく市民やNGOの声をできるだけ反映させるべきであると

いう見解が有力になりつつある。他方,(f)

国際立法に果たす国連の機能も

次第に重要となってきており,国連での討議を通じて条約が作成される例が増え

ているが,この条約作成過程の面でもNGOや専門家の参加が有用であることが少な

くない。例えば,(g)

人権条約の作成の際には,これまであまり発言の機会

が無かった先住民,女性,若者などの意見が,(h)

「持続可能な開発」に深

くかかわる環境条約の作成については生産者や消費者の意見が,これまで以上に

反映されることが求められている。

こうした国連改革によって「21世紀の国連」として進展することが期待されて

いる。

問1 下線部(a)に関連して,国連機関に関する記述として適当でない

ものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

(1) 経済社会理事会は,総会によって選出される理事国で構成されるが,必要な

場合には,民間団体と協議することもできる。

(2) 事務局の長である

事務総長は,国際紛争の解決や国際平和の維持に積極的に関与するようになり,調停者・仲介者としての役割を果たしている。

(3)

総会は,国連人権委員会を改編した人権理事会を創設し,人権問題への取組みの強化を目指している。

(4)

信託統治理事会は,これまで多くの植民地地域の独立に大きな成果をあげており,今後もその機能が期待されている。

問2 下線部(b)に関連して,テロとその対応に関する記述として最も適当

なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) 日本は,国際テロの防止と根絶のために,戦闘が行われている地域への自衛

隊の海外派遣を可能とする

周辺事態法を制定した。

(2) クリントン大統領は,米国で起きた

同時多発テロの首謀者を

匿(っているとしてアフガニスタン攻撃を開始した。

(3) 日本は,国際テロを未然に防止するために,指紋採取と写真撮影を来日外国

人に義務づけ得るよう国内法を改正した。

(4)

国際刑事裁判所(ICC)が発足し,マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ行為など国際犯罪の実行犯を起訴・処罰できる国際体制が整った。

問3 下線部(c)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【21】

(1)

安全保障理事会において常任理事国が欠席・棄権した場合は,拒否権を行使したものとみなされている。

(2) 安全保障理事会が,手続事項以外の事項について決定を下すためには,常任

理事国の同意投票を含めて9理事国の賛成投票が必要である。

(3) 安全保障理事会が決定したことは,兵力提供の命令のような軍事的措置への

協力を含めて,すべての加盟国を拘束する。

(4) 安全保障理事会は,国連のなかで,世界の平和と安全に関する問題を討議で

きる唯一の主要機関である。

問4 下線部(d)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【22】

(1)

PKOが最初に展開されたのはスエズ動乱のときの国連緊急軍によるものであるが,現在では国連内に常設的な平和維持軍も設立されている。

(2) PKOは,国連憲章に明記された措置で,陸海空軍の兵力による国連軍を派遣

するに至らない段階で投入される。

(3) PKOには,軽度の武装により紛争地域の治安維持を行うだけでなく,非武装

の要員による選挙の監視などを任務とするものもある。

(4) イラク戦争において組織された有志連合軍の活動は,国連事務総長の指揮下

で実施されたPKOである。

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【23】

(1)

国連分担金は,米国とドイツの両国でその半分近くを拠出しており,分担の

偏りが問題となっている。

(2) 経済社会理事会においては,理事国は国連分担金の割当てに関係なく各々1

票の投票権を行使できる。

(3) 加盟国は,国連分担金とPKO関連分担金を拠出するが,国連の運営に問題が

あるとして,加盟以来これらの分担金を拠出していない国もある。

(4) 各加盟国の国連分担金の割当ては安全保障理事会が決定するが,総会はその

変更を要求することができる。

問6 下線部(f)に関連して,国連での討議を経て採択・署名された軍縮条

約として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ択べ。【24】

問7 下線部(g)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)

のうちから一つ選べ。【25】

(1)

女性差別撤廃条約は,締約国に,男女差別を禁止するだけでなく少子化対策を積極的に行うよう要請している。

(2)

人種差別撤廃条約は,アパルトヘイトのような人種差別を深刻な人権侵害として,その廃止を要請している。

(3)

国連障害者権利条約は,近年国連で採択されたもので,締約国に障害者の広範な問題を解決する施策を実施するよう要請している。

(4)

国際人権規約は,経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約と市民的・政治的権利に関する国際規約などから成っている。

問8 下線部(h)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【26】

(1)

「持続可能な開発」という言葉は,国連・環境と開発に関する世界委員会の報告書に明記され,それをきっかけに広く知られるようになった。

(2) 「持続可能な開発」は,環境と開発に関する対立を超える思想的枠組みとし

て,国連人間環境会議の規範となった。

(3) ノーベル平和賞を受賞したネルソン・マンデラは,日本語の「

もったいない」が「持続可能な開発」を実現するための3R(リデュース・リユース・リサイクル)

の精神を表すものだとアピールしている。

(4)

グリーンコンシューマリズムとは,環境保全運動を推進する生産者の立場から,消費者に対して,「持続可能な開発」の趣旨に沿った地球環境に優しい商品

を優先的に購入するよう主張するものである。

第5問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

映画には,私たちの人生のなかで起こり得る体験が,多様なかたちで織り込ま

れている。(a)

青年期の有様も,洋の東西や時代を超え,映画のなかで描か

れてきた。「友へ チング」(2001年,韓国)では,幼なじみの4人の青年が,激し

く愛憎をぶつけ合いながらチング(親友)としての関係を深めていく様子が描かれ

た。「理由なき反抗」(1955年,アメリカ)では,ジェームズ・ディーンが演じた17

歳の青年ジムを中心に,(b)

学校や大人社会への強烈な反抗や,そのなかで生

じがちな葛藤(などの青年心理が描写されている。

歌も,しばしばその時代の人々の心情を代弁する。1980年代には比較的軽快な

歌も数多く生まれたが,尾崎豊は,もがき苦しむ青年の気持ちを

謳(った

「十五の夜」,「卒業」などメッセージ性の高い歌を発表した。校内暴力が社会

問題となった時代背景のなかで生み出された彼の歌は,(c)

対抗文化の持つ意義について,今でも人々に考えさせるところがある。1992年に26歳の若さで急

逝した彼は,生前,スターに祭り上げられていくこと自体にも,激しい戸惑いを

覚えていたという。

近年は,反抗する青年たちよりも,学業にも仕事にも就かない青年たちの存在

に注目が集まるようになった。(d)

働く意志があり仕事を求めようとしても,

思うように就職できないことが少なくない。この現状は,(e)

青年たちを取

り巻く現代社会の一側面を表していると考えられる。

このように現代の青年たちには,上に挙げた映画や歌で描かれているような激

しい反抗や意思表示は,必ずしも見られない。しかし,すべての青年の内なる葛

藤が薄れてしまったわけではないだろう。そのような葛藤から逃避することなく

自己としっかり向き合ってみること,それが青年期の意義の一つである。

問1 下線部(a)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【27】

(1) 子どもから大人への過渡期である青年期は,ここ数十年の間,日本社会では

次第にその期間が長くなってきた。

(2) 青年期には,対人関係の変化のなかで大人になる準備をするが,この期間を

指して

インターンシップと呼ぶ。

(3) フランスの思想家ルソーは,人は2回生まれるとし,青年期における「

第二の誕生」を,「存在するため」に生まれることとした。

(4) アメリカの心理学者

マズローは,青年期等において大きく変化する欲求について,「自己実現」を最も基層の欲求とする階層説を唱えた。

問2 下線部(b)に関連して,次の青年心理に関する記述A~Cと,それを表

す下の用語ア~オとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のう

ちから一つ選べ。【28】

A 親などによって保護された状態から逃れることを求め,情緒的な不安定さを抱

きながらも家族からの独立を図ろうとする。

B 身近にいる人ともコミュニケーションが取れないと思い,周りの人から自分が

認められていないのではないかと感じる。

C 必ずしも客観的な根拠が無いにもかかわらず,能力や容姿などについて他の人

と比べ悩みがちになる。

(1) A-ア B-イ C-エ

(2) A-ア B-ウ C-イ

(3) A-ウ B-ア C-オ

(4) A-ウ B-イ C-オ

(5) A-オ B-ア C-エ

(6) A-オ B-エ C-イ

問3 下線部(c)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【29】

(1) 多数派の人々が共有し,社会のなかで支配的な力を持つものである。

(2) 異国の人々が共有し,その国で広く定着しているものである。

(3) 世代を超えて受け継がれ,長年にわたって守られてきたものである。

(4) 既存の秩序・体制を批判し,社会変革の原動力になり得るものである。

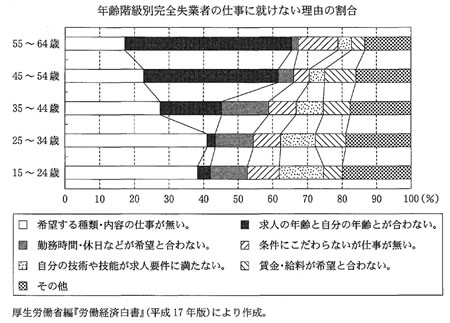

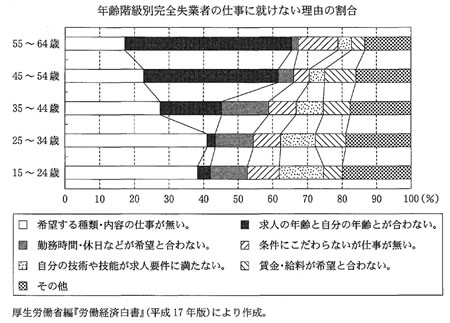

問4 下線部(d)に関連して,次の図は,完全失業者が,仕事に就け

ない主な理由として七つの選択肢(「その他」を含む)から一つ選んだ結果を示し

たものである。この図から解釈できることとして最も適当なものを,下の(1)

~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) 34歳以下の若年層にとっては,労働者として求められている年齢と実年齢と

のギャップが,45歳以上の高年齢層に比べ大きいと考えられる。

(2) 34歳以下の若年層にとっては,求人の仕事内容などと本人の希望との間のミ

スマッチが,45歳以上の高年齢層に比べ大きいと考えられる。

(3) 34歳以下の若年層にとっては,技能などが十分でないとする就職上の阻害要

因が,45歳以上の高年齢層に比べ小さいと考えられる。

(4) 34歳以下の若年層にとっては,勤務時間などの条件が合わないとする就職上

の阻害要因が,45歳以上の高年齢層に比べ小さいと考えられる。

問5 下線部(e)に関連して,「青年たちを取り巻く現代社会の一側面」を調べ,

レポートにまとめていく方法として適当でないものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【31】

(1) テーマに関連する情報を調べるために,

新聞縮刷版や新聞記事データベースを活用し,過去の新聞記事を集める。

(2) テーマに関連する映画を取り上げ,そのストーリーや登場人物の

台詞(を詳しく分析する。

(3) テーマに関連する論文を

インターネットなどで探し集めるが,自分の仮説を支持しない内容のものは除外する。

(4) テーマに関連する

インタビューを実施し,その結果に対して多角的な視点から考察を加える。

第6問 ある高校での先生(T)と生徒(S)による次の会話文を読み,下の問

い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

S:「

構造改革」や「

民営化」という言葉をよく耳にします。これによって私たちの暮らす社会はどのように変わるのでしょうか。

T:要するに,(a)

政府の経済的な役割が小さくなり,市場原理に基づく考

え方が暮らしのなかに深く入り込んでくるということなんだ。企業や個人が利益

を求めて努力し競争し合うことで,より良い財やサービスが私たちにもたらされ

,社会全体に新たな活力が生まれることにもなるんだよ。

S:なるほど,市場原理が生活のなかに入り込めば入り込むほどより良い社会へと

変わるのですね。

T:いや,一概にそうとも言えない。(b)

競争からこぼれ落ちた人々を社会全

体でどう支えるのか,自己責任の原則に従うことが私たちに一層求められてく

るだけに,そのことを注意深く考える必要があるよ。

S:では,社会をどのようにしていけばよいのでしょう。

T:例えば,(c)

人々がどのような経済状態に置かれたとしても日々の生活を

営めるよう皆で支え合う仕組みを整えたり,(d)

金融システムが不安定なと

きに人々の貯蓄を守るための仕組みを備えたりすることが重要になってくるね

。

S:しかし,(e)

そうした仕組みが背後にあるという安心感が,かえって危険

に対する人々の注意力を弱め,規律を失わせ,社会的な負担を増大させてしまう

ことにもなりませんか。

T:そうだね。市場の活力を生かしつつも皆が暮らしやすい社会のかたちを常に考

えていくことが大事だね。

問1 下線部(a)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【32】

(1) 社会的に必要とされ利潤を生み出しやすい

公共財を広く国民に提供し,適正な資源配分を目指す。

(2) 所得が高くなるにつれて税率が高くなる累進税率の累進性を緩やかにして,

所得再分配の効果を強める。

(3) 景気の動向をにらみつつ増減税したり財政支出の増減を裁量的に行ったりし

て,景気を安定させる。

(4) 寡占や独占によって市場での価格競争による調整機能が十分に働かなくなっ

てきたときに,

プライスリーダー(価格先導者)として市場に参入する。

問2 下線部(b)に関して,「

セーフティネット(安全網)」としての制度や仕組みに関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1) 変化する市場需要に安心して対応できるよう進められる行政指導のことで,

各種産業の育成や合理化を後援する。

(2) 企業や個人の経済活動を保護するのに有効な参入規制のことで,政府主導で

産業界全体を支える。

(3) 企業や個人に文化活動の支援を促すのに有効な税制のことで,企業活動と市

民社会とを調和させる。

(4) 経済社会の進展とともに希薄化した相互扶助を補うための仕組みのことで,

生活者の不安を和らげ安心や安全を確保する。

問3 下線部(c)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のう

ちから一つ選べ。【34】

(1) ドイツの社会保障制度は,国民の最低限度の生活水準を国が確保することを

明確に

謳(った

ベバリッジ報告に基づいて整備された。

(2) 日本の社会保障制度は,

社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生で構成され,公的扶助を除く各分野はいずれも税方式で運営される。

(3) 日本では,

少子高齢化が進み生産年齢人口の割合が減少傾向にあたるために,社会保障を経費面で支える勤労世代の負担が重くなってきている。

(4) 社会保障制度には,不況期には社会保障支出の減少と税収の増加によって,

好況期にはその逆によって景気を安定させる働きがある。

問4 下線部(d)に関して,日本の預金保険制度に関する記述として最も適

当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

(1) ペイオフの解禁が段階的に進み,金融機関が破綻(したときに払い

戻される定期預金等の保証範囲が,一定限度額の元本と,その利息とに限定され

る。

(2) 金融の自由化や国際化が進むなかで,預金者の損失や金融機関の破綻を防ぐ

ために,護送船団方式に基づいて監督体制が強化される。

(3) 金融政策を執り行う日本銀行が,預金者の損失や金融機関の破綻を防ぐため

に,市中銀行に対して資金の借入れや貸出しを行う。

(4) 多額の不良債権を抱えた金融機関に対し,預金者保護のために経営を建て直

すべく,政府が特例公債を発行する。

問5 下線部(e)は「モラルハザード」の論理を示しているが,その事例に

関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。

【36】

(1)

失業保険の充実が,かえって失業者の経済的自立を鈍らせてしまい,失業給付の増大と労働意欲の減退とを招いてしまう。

(2)

医療保険の充実が,かえって人々の医療機関への過度な依存を招くことになり,自助に基づく疾病予防や健康管理がおろそかになってしまう。

(3) 金融システム不安から国民を守るための公的資金の投入によって,かえって

金融機関は経営者責任があいまいなまま,ずさんな融資を続けてしまう。

(4) 企業による合理化計画の推進が,かえって人員削減を招くことになり,失業

者を増やしてしまう。