2008年度 センター試験【現代社会】解説

第1問

リード文

フランス人権宣言

教科書018 p.152 2行目

教科書019 記載なし

「フランス人権宣言(「人および市民の権利宣言」1789年)は,自由・所有権・安全および圧制への抵抗を,自然権として宣言した。」

基本的人権の保障という枠組みで,アメリカの独立宣言やフランス人権宣言がどのような位置づけになるのかを理解している必要がある。

国家権力

教科書018 p.172 21行目

「基本的人権という考え方が確立された18世紀の西ヨーロッパで,人々の人間らしい生存を妨げていた最大のものは,国家権力であった。そのため,憲法による人権の保障は,何よりも,国家権力による侵害から国民の権利を守るためのものとして,考えられてきた。」

教科書019 p.110 1行目

「身に覚えのない犯罪の疑いで逮捕されたら,きみたちはどうするだろうか。人間はだれでも国家権力から不当な拘束を受けることなく,自由に生きたいと願っている。」

基本的人権と国家権力との関係をきちんと理解しておく必要がある。

問1

免責特権

教科書018 p.189 14行目

「国会議員には,国民の代表者としての行動を保障するため,会期中の不逮捕特権(第50条),院内での発言などについて院外で責任を問われない免責特権(第51条)が認められている。」

教科書019 記載なし

国会議員の特権と身分保障に関するもので憲法第51条に定められている。院内での発言・表決について院外で責任を問われないという内容を理解している必要がある。

奴隷的拘束

教科書018 p.177 3行目

「身体の不当な拘束を受けない自由は,人間として生きるための基本的な自由であり,すべての自由の基礎でもある。日本国憲法は,奴隷的拘束や苦役の強制といった人格を無視した身体の拘束を禁止して,身体の自由の保障をはかっている(第18条)。」

教科書019 p.111 1行目

「明治憲法でも身体の自由の定めはあったが,令状によらない逮捕・勾留や拷問による自白の強要などによって,人権がふみにじられることが多かった。その反省から,日本国憲法では,身体の自由に関するくわしい規定をおいている。奴隷的拘束や苦役からの自由(第18条),拷問・残虐刑の禁止(第36条)をはじめ,不当な逮捕・抑留・住居侵入・捜索などからの自由(第33~35条,37~39条)を保障している。」

日本国憲法第18条では,何人もその人の人格を無視した奴隷的拘束や,苦しくてつらい労働を禁止している。自由権の中の人身の自由にはどのようなものがあるのかを学習しておく必要がある。

問3

PKO協力法

教科書018 p.167 17行目

「1992年にはPKO(国連平和維持活動)協力法が制定され,これにもとづき,92年以後,カンボジア,モザンビーク,東ティモールなどへ,たてつづけに自衛隊の海外派遣がおこなわれた。」

教科書019 p.122 6行目

「1992年には,PKO(国連平和維持活動)協力法が制定され,この法律にもとづき,自衛隊はカンボジアなどに派遣された。」

1992年に成立。1992年に第二次国連アンゴラ監視団,国連カンボジア暫定機構を皮切りにPKOに参加していることを知っている必要がある。

2007年に設置。それまでは首相を長とする内閣府の外局だった。防衛省発足でこれまで内閣府を通じて行っていた予算要求や法案提出を独自に実施できるようになった。

イラク復興支援特別措置法

教科書018 p.168 5行目

「2001年の「9・11」事件(アメリカ同時多発テロ事件)を機に勃発したアメリカのアフガニスタン「対テロ戦争」に際し,日本はテロ対策特別措置法を制定して,米軍への後方支援に自衛隊を派遣した。さらに,2003年のイラク戦争では,主要な戦闘終結後も武力衝突がつづくイラクに自衛隊が派遣された(イラク復興支援特別措置法)。」

教科書019 p.122 8行目

「2001年には,同時多発テロ事件 をきっかけに,アメリカなどの軍事行動を支援するため,テロ対策特別措置法が制定され,はじめて戦時に自衛隊が海外に派遣された。また,2003年には,イラク戦争を機にイラク復興支援特別措置法が制定され,テロなどの混乱がつづくイラクに自衛隊が派遣された。」

2003年に4年間の時限立法として成立した法律。イラク戦争後の非戦闘地域において人道復興支援活動や安全確保支援活動を行うことを目的にしており,実際にはイラク南部で給水,医療支援,学校や道路などの復旧,整備などを行った。

問4

集団的自衛権

教科書018 p.237 2行目

「NATOによるユーゴ空爆(1999年)はその最初の適用例であるが,それはこれまで国連憲章が認める集団的自衛権を根拠にしてきたNATOの活動を大きく変更するものでもある。」

教科書019 p.123 側注

「自国が直接攻撃を受けなくとも,同盟国が攻撃された場合,自国の安全をおびやかすものとみなして,協力して防衛行動をとる権利。」

これまでの政府の見解や内閣総理大臣の発言では,集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされている点を理解していることが必要。

「思いやり予算」

教科書018 記載なし

教科書019 p.121 17行目

「アメリカの求めに応じて,在日米軍駐留経費の一部を日本側が負担するようになった(「思いやり予算」)。」

1978年からはじめられたもので,もともとは米軍の駐留における負担を考慮して「思いやりの立場で」対処するべきだという視点からの支出である。

問5

功利主義

教科書018 記載なし

教科書019 p.68 23行目

「イギリスの思想家ベンサムは,できるだけ大きな「幸福」をもたらすのに役立つ(功利・効用がある)行為が善である(正しい),とした。この功利主義の考え方に従えば,合計して最も多くの人々に最も大きな「幸福」をもたらす行為が最善の行為となり,「最大多数の最大幸福」の達成が,いわば社会的な正義の実現とされる。」

イギリスの哲学者ベンサムが体系化した思想の中に含まれるもので,人々の幸福を最大化するためにはどのように行動すればよいのかを追及した考え方。具体的に、個人の利益と社会全体の利益とを調和させるために「最大多数の最大幸福」という考え方を提唱したことを知っていると理解しやすい。

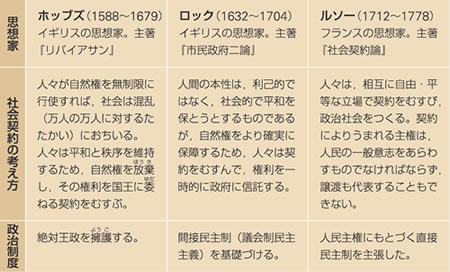

社会契約説

教科書018 p.151 4行目

「人間は社会をつくる以前の自然状態において,自由や平等など,神から与えられた権利(自然権)をもっており,この権利がおかされないようにするために,おたがいに契約を結んで社会をつくり,国家をつくったのだという(社会契約説)。」

教科書019 p.104 16行目

「人はうまれながらにして,生命・自由・財産を維持する権利(自然権)をもっている。この権利を確実に保障するために,人々は契約をむすんで国家をつくり,国家を代表する政府に各人の権利を信託する。そしてもし,政府が市民の信頼に反する政治をおこなった場合は,人々は信託した権利を政府からとりもどし,政府を変更する権利(抵抗権・革命権)をもつ,と説いた(社会契約説)。」

国家の中で,個人が生まれながらに持っている自然権を制限して国家と結ぶ空想の上での契約のこと。このことによって国家が成立するとされ、王権神授説にかわって近代政治の中で広まっていった考え方であるということを知っている必要がある。

万人の万人に対する闘争

教科書018 記載なし

教科書019 p.105

「社会契約説の比較」

イギリスの思想家ホッブズは,人間の自然状態を闘争状態にあることを示した。これは,自己保存を目的としている人間が,その目的を果たすために予見能力を最大に生かしながら資源の有効利用をめぐって争いあっていると思われているからである。

三権分立制

教科書018 p.155 9行目

「権力をその性質に応じて区別し,異なる機関に帰属させる権力分立の考え方が生まれた。ロックは,立法権と執行権を分離し,立法権優位の制度をとることを提案し,モンテスキューは,国家の権力を,法をつくる立法権,法にもとづいて政治をおこなう執行権,法によって紛争を裁く裁判権の3つにわけることを提案した。3つの権力をおたがいに抑制しあい均衡した状態(チェック‐アンド‐バランス)におくことで,権力の集中と濫用をふせごうとしたのである。このようなしくみを,三権分立という。」

教科書019 p.105 側注

「フランスの思想家モンテスキュー(1689~1755)は,権力はつねに濫用される危険性をもつと考え,三権分立によって,市民の自由と人権を維持しようとした。」

モンテスキューが主張した考え方のひとつで,権力と権力の間の均衡と抑制をはかることによって権力の乱用を避けようとするものであるということを知っていると理解しやすい。

問7

オンブズマン制度

教科書018 p.193 18行目

「行政の監察や苦情処理のしくみとしては,スウェーデンなどで導入されているオンブズマン制度が注目されている。」

教科書019 p.129 12行目

「行政の民主的で公正な運営をはかるためには,なによりも国民が行政を監視し,その弊害をたえず批判していく必要がある。そのためには,独立した行政監察のしくみ(オンブズマン制度)をつくったり,情報公開制度を活用していくことがたいせつである。」

スウェーデンで誕生した制度で,行政の活動を第三者が市民の立場から監視することによって適正化を目指すもの。神奈川県川崎市で1990年に導入されたのが日本で最初の事例。

地方分権一括法

教科書018 p.197 22行目

「1990年代になって,地方分権がすすめられることになり,99年には地方自治法など,国と地方の関係に関する法律が一括して改定された(地方分権一括法)。」

教科書019 p.133 8行目

「1999年,地方分権一括法が成立し,機関委任事務が廃止されるなど,多くの事務が地方公共団体に移された。自治体本来の仕事である自治事務と,国などのかかわりが必要とされる法定受託事務の2種類となった。今後は,国の権限を移すだけでなく,それにみあう地方財源を保障していくことが必要であろう。」

2000年に施行された地方自治に関する475の法律をまとめたものをいう。国と地方との関係を,それまでの上下のとらえ方から対等な関係としてとらえることを目的としている。

情報公開法

教科書018 p.182 10行目

「現在では,多くの地方公共団体が情報公開条例を制定しているほか,国レベルでもようやく1999年に情報公開法が制定された。情報公開法は,国民主権の理念にもとづいて,中央省庁の行政文書の開示を請求する権利と,政府の「説明責任(アカウンタビリティ)」を定めているが,「知る権利」については明記されていない。」

教科書019 p.117 18行目

「国および地方公共団体に情報を公開させる権利として,知る権利が主張されるようになった。これにこたえて地方公共団体では,情報公開条例の制定がすすみ,国のレベルでも1999年に情報公開法が制定された。情報公開法は,政府の「説明責任」については定めているが,国民の「知る権利」には言及していない。」

2001年に施行された法律であるが,地方公共団体では1980年代から条例によって行政機関の情報を公開するといった条例を定めているところがあった。

地方自治法

教科書018 p.197 22行目

「1990年代になって,地方分権がすすめられることになり,99年には地方自治法など,国と地方の関係に関する法律が一括して改定された(地方分権一括法)。」

教科書019 p.132 側注

「地方自治法では,条例の制定・改廃請求権(イニシアティブ,initiative),議会の解散請求権,長・議員・役員の解職請求権(リコール,recall)などの直接請求権が保障されている。)

地方自治法では住民による首長の解職請求,議員の解職請求,議会の解散請求が定められている。

問8 基本的人権の保障と法の支配

日本国憲法が法の支配に基づく人権保障を貫徹するため,アメリカ合衆国の影響を受けて採用した制度は何かを問うもの。

法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限

教科書018 p.187 28行目

「日本国憲法は、裁判所に、いっさいの法律・命令などが憲法に違反しないかどうかを決定する権限を与えた(第81条)。これを違憲審査権といい、憲法の最高法規性を実際に効果的に保障するためのものである。・・・日本の場合は、アメリカ型の制度であるとされている。」

教科書019 p.130 14行目

「そのため裁判所は、具体的な裁判にあたって、それらが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を有している(第81条)。」

違憲法令審査権。世界の政治体制として議院内閣制のイギリス,大統領制のアメリカ,民主集中制の中国を比較することがあるが,その際,アメリカでは権力分立が厳格であったため司法は違憲立法審査権をもっている。ちなみに議院内閣制のイギリスにおいては司法に違憲立法審査権はない。

問9 世論形成と政治参加の意義

選挙制度のタイプについての知識を求める問題。

二大政党制

教科書018 p.205 15行目

「政党が1つしかない場合を1党制,イギリスやアメリカのように2つの有力な政党が対抗する場合を2大政党制,フランス,イタリアなどのように3つ以上の有力政党が競争する場合を多党制という。」

教科書019 p.107 側注

「アメリカ大統領選挙 共和党と民主党という二大政党制のアメリカでは,大統領候補選びも,まずは,共和・民主両党でそれぞれ州党大会や予備選挙を通じておこなわれる。そして,両党の全国大会で正副大統領候補が選出されると,一般投票に向けた選挙戦が展開される。」

政党政治の形態として多党制,一党制,二大政党制の特徴を理解している必要がある。二大政党制の場合,小選挙区制をとることが多いといわれている。

第2問

リード文

規制緩和

教科書018 p.198 側注

「構造改革特区の認定状況 2003年4月に構造改革の一環として実施され,地域経済の活性化,規制緩和,地方自治体の自立をめざし,第9次認定まで498件の特区が認定された。」

教科書019 p.160 7行目

「1970年代後半ごろから「大きな政府」を批判し,規制緩和などによって政府の役割を縮小し,市場の自動調整を重視する「小さな政府」の主張が,イギリスやアメリカを中心に登場するようになった。」

企業の活動に関して,政府の規制を縮小することによって市場の持っている力を活性化させると政策のこと。民営化や自由化という概念が理解できているかどうかがポイント。

変動為替相場制

教科書018 p.261 13行目

「貿易では,外国の企業とのあいだで,代金の支払いや受け取りをおこなう必要がある。しかし,国ごとに通貨が異なるため,自国通貨と外国通貨との交換が必要になる。このときの交換比率が外国為替レートである。現在ドルや円など主要通貨の為替レートは,外国為替市場で,需要と供給のバランスによって決められている。これを変動相場制という。」

教科書019 p.158 8行目

「アメリカ経済が強いときは,アメリカは,IMF体制のもと固定相場制を維持できた。しかし,しだいにアメリカの国際収支が悪化して,ドルに対する信任が低下した。1971年には,金・ドル交換停止(ニクソン-ショック)に追い込まれた。その後もドル価値の下落はとまらず,73年に先進各国は,経済情勢に応じて通貨価値が変動する変動相場制に移行した。」

通貨を交換する方法として固定為替相場制と変動為替相場制があり,その歴史的経緯やそれぞれのシステムの特徴をまとめておく必要がある。

プラザ合意

教科書018 p.265 22行目

「1980年代前半,アメリカではドル高がつづき貿易赤字が拡大した。このため,1985年のG5プラザ合意でドル高是正がはかられ,円高・ドル安になったが,それでも日本の黒字は解消されなかった。1989年,日米構造協議で,両国の経済構造全般について議論がかわされ,1993年には日米包括経済協議へと発展した。」

教科書019 p.158 16行目

「1985年には,アメリカの拡大した貿易赤字を縮小させるため,G5がひらかれ,ドル高を是正するために各国が協調するというプラザ合意が成立した。」

1985年にニューヨークのプラザホテルで開催されたG5により発表された協調介入に向けての合意のこと。その歴史的背景として日米貿易摩擦があり,対日貿易赤字を減らすための政策であることを理解している必要がある。円高に誘導することで,どのような影響が出るのかといったことまで理解していると,問題文全体の流れをつかみやすくなる。

自由貿易協定

教科書018 p.259 1行目

「近年,自由貿易協定(FTA),経済連携協定(EPA)の締結が急速に増えている。FTAは,特定の国や地域とのあいだで,輸出入品にかかる関税やさまざまな規制をとりはらって,財やサービスの自由な取引をすすめようとする協定である。EPAはFTAをさらにひろげ,貿易の自由化だけでなく,資本,情報,人材の相互交流をはかり,さらには知的財産権や競争政策のルールなどについても協力関係をつくろうとする協定である。」

教科書019 p.159 14行目

「2002年には,WTO発足後はじめての新ラウンド(ドーハラウンド)が開始された。サービスなどをも含めた包括的な貿易の自由化をめざしているが,農業問題での対立や地域レベルでの自由貿易協定(FTA)の増加など,交渉は難航している。」

特定の地域間での経済統合を進めるために関税や非関税障壁を撤廃することによって市場が統合されることをいう。このひとつの形態がFTAであり関税同盟であったりする。また,貿易だけでなく人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な協定を経済連携協定(EPA)ということを知っていれば,FTAとEPAが出てくるリード文を適切に読み取ることができる。

問1

リカードの比較生産費説

教科書018 p.261 2行目

「イギリスの経済学者リカードは,19世紀のはじめに比較生産費説を唱え,国際分業が当事国双方に利益をもたらすことを指摘し,自由貿易を主張した。」

教科書019 p.154 15行目

「イギリスの経済学者リカードは,19世紀はじめに,比較生産費説を唱え,国際分業が当事国双方に利益をもたらすことを指摘し,自由貿易を主張した。」

貿易をすることはよいことなのか。イギリスの経済学者リカードは比較生産費説で具体的に貿易の長所を説明している。

問2

日米牛肉・オレンジ交渉

教科書018 p.122 15行目

「海外からは農産物の輸入自由化が求められてきた。牛肉とオレンジにつづいて,米の自由化が求められ,GATTウルグアイラウンドの交渉の結果,わが国は1993年に米の部分的な市場開放を受けいれ,1999年から米の輸入は関税による調整(関税化)に移行した。」

教科書019 記載なし

日米での牛肉・オレンジ交渉は1988年に解決し,1991年4月から自由化されることが合意されている。

日米構造協議

教科書018 p.266 2行目

「1989年,日米構造協議で,両国の経済構造全般について議論がかわされ,1993年には日米包括経済協議へと発展した。」

教科書019 p.156 19行目

「アメリカとの摩擦が深刻化したので,両国のあいだで日米構造協議が開始され,1993年からは,日米包括経済協議で交渉がつづけられている。」

1989年のサミットの時に日米の首脳が合意したことによってはじめられた日米協議のこと。日米の貿易における様々な構造的障害について改善しようとしてはじめられた。

ウルグアイ・ラウンド

教科書018 p.122 15行目

「海外からは農産物の輸入自由化が求められてきた。牛肉とオレンジにつづいて,米の自由化が求められ,GATTウルグアイラウンドの交渉の結果,わが国は1993年に米の部分的な市場開放を受けいれ,1999年から米の輸入は関税による調整(関税化)に移行した。」

教科書019 p.159 7行目

「1986年に開始されたウルグアイラウンドでは、従来のモノの貿易だけでなく、サービス・投資といった新たな分野において自由化が進展し、知的財産権の保護やセーフガード(緊急輸入制限)の適用方法などについて、一定の合意がえられた。」

ここでは,主なラウンド交渉についてまとめておく必要がある。ケネディラウンド,東京ラウンドでの主な課題は関税率の引き下げというものであった。ところが1986年からはじまったウルグアイ・ラウンドではこれに非関税障壁の問題も加わった。知的所有権等の新しい問題が登場したのもこの時期である。94年まで続いたこのラウンドの翌年1995年にWTOが発足しドーハラウンド(ドーハ開発ラウンド)では先進国と発展途上国の対立軸を中心に新たな諸問題の検討を進めているところである。

問3

為替相場の変化

教科書018 p.261 19行目

「為替レートの変化は,各国の貿易や経済に大きな影響を及ぼす。たとえば,1ドル150円という為替レートが,1ドル100円にかわったとしよう。そうすると,1ドルの商品を輸入するのに,日本はいままで150円支払う必要があったが,こんどは100円ですむようになる。逆に日本の100円の商品を,アメリカはいままで1ドルで買うことができたが,こんどは1.5ドルで買わなければならない。これはドルに対する円の価値があがったことを意味する。これを円高あるいはドル安という。円高・ドル安になると,日本はアメリカの商品を買いやすくなるので輸入が増える。逆にアメリカは日本の商品を買いにくくなるので,日本からの輸出は減る傾向がある。

日本の輸出が増えると,取引相手がより多くの円を求める結果,円高になり,輸入が増えると円安になる。このように,変動相場制には貿易の不均衡を是正するはたらきがある。しかし現実の為替レートは,投機的な資金の影響などもあり,複雑な動きをすることが多い。」

教科書019 p.157 7行目

「1ドル=150円から1ドル=100円になった場合は,ドルに対する円の価値があがっているから円高ドル安という。逆に1ドル=200円になった場合は円安ドル高となる。円高になると,輸出は不利になる。なぜなら,日本で150万円の輸出品は,1万ドルから1.5万ドルへと価格があがり,日本製品の価格競争力が低下するからである。いっぽう,1万ドルの輸入品に対する支払いは,150万円だったのが,100万円ですむため,輸入する日本側にとっては有利になる。逆に円安ドル高になると,輸出は有利に,輸入は不利になる。

日本の輸出が増加すると,日本の受け取るドルが増え,外国為替市場に供給されるドルがそれだけ多くなるから,円高・ドル安になる傾向がある。また為替レートの動きは,輸出入だけではなく,国際間の資金の流出入にも敏感に反応する。たとえば,利子率が日本よりアメリカのほうが高ければ,資金を日本で運用するよりアメリカで運用するほうがとくだから,投資家は円をドルにかえようとする。こうして,ドル需要が発生し,円安・ドル高になる傾向がある。」

為替相場の変化については,第一にその意味を適切に理解しているかどうかがポイントとなる。具体的には通貨の「価値」が高くなったり低くなったりするという意味を理解している必要がある。第二に,なぜこのような変化が起こるのかということを,需要と供給の考え方を軸に理解している必要がある。その上で,はじめて円高,円安の長所や短所が見えてくることになる。例えば円安の長所として日本からの輸出品の価格が下がるので価格競争には強いが,輸入製品を買おうとしている私たち消費者にとっては短所となる。円高は輸入製品の価格が下がり買いやすくなるといった長所がある反面,輸出しようとしている業者にとっては厳しい状況におかれるといったことがまとめられていれば正解にたどり着くことができる。

問4

輸入額全体に占める製品輸入比率

教科書018 p.260 図「日本の輸出入品目」

教科書019 p.155 7行目

「日本の貿易構造は、かつては原材料輸入・工業製品輸出という垂直貿易であったが、1980年代後半以降、製品輸入の割合が増加するなど、水平貿易の構造に近くなった。」

問5

GATT

教科書018 p.264 13行目

「1948年に発足したGATTは,自由貿易の枠組みを定め,世界貿易の拡大をはかってきた。GATT加盟国は,同等の条件で貿易をおこなう無差別の原則(内国民待遇の原則)にたち,関税の引き下げ・撤廃や,関税によらない貿易制限(非関税障壁)の除去につとめてきた。また,当事者どうしの直接交渉が深刻な国家対立につながった経験をふまえ,GATTではラウンドと呼ばれる多国間交渉を原則にした。ただし,発展途上国に対しては,貿易拡大をはかるため,一般特恵関税などの例外措置を認めてきた。」

教科書019 p.159 3行目

「GATTは貿易における自由・無差別の原則をかかげ,関税引き下げや輸入制限撤廃などの措置で自由貿易を推進してきた。そして,1960年代のケネディラウンドや1970年代の東京ラウンドなど,数次にわたる多角的貿易交渉(ラウンド)を重ねてきた。1986年に開始されたウルグアイラウンドでは,従来のモノの貿易だけでなく,サービス・投資といった新たな分野において自由化が進展し,知的財産権の保護やセーフガード(緊急輸入制限)の適用方法などについて,一定の合意がえられた。」

GATTでおさえるべきポイントは,自由貿易,無差別貿易,多角的交渉の3点。自由貿易という考え方のもと輸入数量制限を設けることは禁止され,無差別貿易という考え方は最恵国待遇や内国民待遇の適用を思い浮かべる必要がある。多角的交渉ではラウンドという概念を理解していることが必要である。

WTO

教科書018 p.265 5行目

「WTOは,農業・金融分野,サービス取引,知的財産権の保護など,高度情報化時代に対応した貿易のルールづくりをすすめており,加盟国に対する拘束力もGATTよりはるかに強い。ただし,特定品目の輸入が急増し,国内産業に大きな被害がでるおそれのあるときは,一時的な緊急輸入制限(セーフガード)を認めている。」

教科書019 p.159 12行目

「WTOは,紛争処理を取り扱う権限が強化され,加盟国間の紛争処理を2国間ではなく,多国間の枠組みで解決することを原則としている。」

GATTが1995年に改組されたものがWTOであるという歴史を認識していることが必要。その上で,WTOではGATTに比べて紛争処理に関する強制力が強化され,その対象もサービスや知的所有権にまで広げられてことがポイントとなる。

世界銀行

教科書018 p.264 6行目

「1944年のブレトンウッズ協定によって,通貨の安定と短期の貿易資金融資をおこなうIMFと,経済発展にむけた長期の融資をおこなう国際復興開発銀行(IBRD,世界銀行)が設置された。」

教科書019 p.158 欄外

「IMFと同時に,国際復興開発銀行(世界銀行)が設立され,戦後復興のための資金を融資した。その後,世界銀行は,発展途上国の経済開発のために貸し付けをおこなうことをおもな業務とするようになった。」

IBRD(国際復興開発銀行)のことで,第二次世界大戦の後のヨーロッパの復興を支持するために設立された機関を別名世界銀行と呼ぶということを知っていると選択肢が適当であるかどうかを判断しやすくなる。

第3問

リード文

世界遺産

教科書018 表紙裏の見返し 「日本の世界遺産」

教科書019 口絵「日本の世界遺産」

1972年にユネスコで採択された世界遺産条約を根拠として登録された文化遺産,自然遺産などのことをいう。日本の世界遺産には,文化遺産として姫路城や原爆ドームなどが,自然遺産としては屋久島や白神山地などがあるといった背景を理解していると読みやすい。

アフガニスタンのバーミヤン渓谷の考古遺跡群が宗教的な対立が原因の一つで砲撃されたことがあるという事実を知っている必要がある。

公的資金が投入

教科書018 p.197 側注

「国庫支出金 事業ごとに国が使途を指定して支出する補助金,負担金等の総称をいう。」

教科書019 記載なし

文化財保護法では,文化財を保護したり修理の必要がある場合に,政府がその経費の一部として補助金を交付することができると定めている。

問3

大乗仏教

教科書018 p.37 11行目

「仏教は,その後,出家者の悟りにいたる修行中心の上座部仏教と,衆生救済を強調する大乗仏教に大別されるようになった。後者のなかからは,仏陀や,この世にあって衆生救済にはげむ菩薩を神格化し,それらの慈悲と力にたよって救いを求める信仰が生まれ発展した。上座部仏教はセイロン島・東南アジアに伝わり,大乗仏教は中国・日本に伝わった。」

教科書019 p.34 14行目

「平安末期から鎌倉時代にかけて、永遠の仏の世界を求めて人々の救いを説く日本仏教(鎌倉仏教)があらわれ、ひろく民衆の心をとらえていった。」

紀元前1~2世紀にかけて,ユーラシア大陸に在家の信者が行った改革の中でつくられたもので,中国,朝鮮,日本に伝えられることになるといった歴史を知っていれば大乗仏教が日本独自の仏教思想ではないことがわかる。

神道

教科書018 p.176 16行目

「明治憲法下では,神社神道を事実上国の宗教として扱う国家神道体制が,国民の信教の自由を著しく制約しただけでなく,軍国主義の精神的なささえとして機能した」。

教科書019 p.110 16行目

「神道(神社)が事実上の国教とされて,天皇とその祖先神への信仰が強制され,信教の自由にも制約が加えられた。」

神道は明治時代に国家神道になり,その一方で教派神道と呼ばれる天理教,金光教,黒住教が庶民の中でおこり政府に公認されている。国家神道が統一の聖典を整備していないということを歴史的に理解している必要がある。

儒教

教科書018 p.34 側注

「儒教 孔子(551?~479B.C.)は,相手を思う心と身分秩序を正しく守るという伝統的な考えをまとめて,儒教を大成した。儒教は人間社会の倫理として,人々の日常生活のあり方を規定した。社会秩序と礼節を重んじ,勤勉を美徳とするのも,儒教倫理のあらわれである」。

教科書019 p.35 側注

「江戸時代には儒学の日本化がすすんだ。伊藤仁斎(1627~1705)は,中国の学派の解釈にたよらず,「仁」と「誠」を重視した。また,江戸中期には,仏教や儒学に対立して,日本の古典にもとづいて日本古来の純粋な考え方をみいだそうとする国学の運動がおこり,本居宣長(1730~1801)が大成した。」

江戸幕府は朱子学を保護した。5代将軍徳川綱吉は孔子廟としての湯島聖堂を建設したが,当時の人々は寺や神社に信仰のよりどころを求めたと考えられている。

キリスト教

教科書018 p.35 12行目

「キリスト教はヨーロッパ諸国にひろまり,近代以降のヨーロッパ諸国の海外活動を通じて,世界宗教となった。」

教科書019 p.34 表「日本の宗教・思想のあゆみ」

日本の歴史の中でキリスト教がどのように伝えられていて信者が増えていったのかを理解している必要がある。

問4

出生前の胎児に遺伝性疾患の診断

教科書018 p.26 1行目

「胎児について異常がないかどうかを調べる診断を出生前診断という。出生前診断の結果によっては,人工妊娠中絶がおこなわれている。そこで,出生前診断をめぐっては,障害をもった生命の選別につながるとの批判が強く出されている。一方,親の知る権利や女性の子どもを生む・生まないという自己決定権を尊重する観点から容認せざるをえないとの見方もある。」

教科書019 p.22 16行目

「現在では,胎児や受精卵の段階から,自分の子どもが障害をもつかどうかを診断することができる(出生前診断)。しかしその結果,障害をもつ子どもはうまない人工妊娠中絶が簡単におこなわれていくことに対しては,障害者差別をまねく優生思想につながるものとして強い批判が出されている。わたしたちは,生命の誕生に対して倫理的責任を負っていることを自覚するとともに,障害をもって生きることが不幸とはならないような社会をつくりあげていく必要がある。」

出生前の胎児に遺伝性疾患があるかどうかを診断することが義務づけられていないということを知っている必要がある。もしも疾患が発見されたことによりどのようなことがおこるのかということを考えれば判断できる。

遺伝子組み換え技術

教科書018 p.123 9行目

「1990年代後半から,遺伝子組み換え(GM)作物が登場したり,BSE(牛海綿状脳症)などの問題が発生した。こうしたことの背景には,効率性を重視して自然の摂理までこえようとする農業経営のあり方がある。これに対して,食の安全性を保つためにトレーサビリティ・システムが導入されるようになり,有機農業や産地直送が消費者の支持をえてひろがってきた。」

教科書019 p.89 側注

「生物の機能を応用した技術。遺伝子組み換えなどによって,医薬品を製造したり,生産性の高い新品種の作物や家畜などをうみ出す。バイオテクノロジーによる品種改良と効率的な食糧生産は,食糧不足への対策として期待されるいっぽう,安全性の面で課題もある。」

ここでおさえておきたいことは,(1)日本では遺伝子組み換え作物の商業的な栽培を行っていないということ,(2)日本では遺伝子組み換え食品の場合,その旨を表示をしなければならないということ,(3)消費者は自分の判断でその商品を買うかどうかを決めなければならないということである。

第4問

集団安全保障

教科書018 p.228 20行目

「集団安全保障とは,戦争その他の武力行使を条約によって禁止し,違法な戦争をおこした国に対して残りの加盟国全体が一致して制裁にあたるしくみである。」

教科書019 p.149 13行目

「集団安全保障とは,対立する国々も含めて,おたがいに戦争しないことを約束するとともに,違法な戦争をした国に対しては集団的に制裁を加えることによって,平和の維持・回復をはかろうとするものである。」

世界の平和を維持するための考え方として勢力均衡と集団安全保障の二つの概念があることを理解している必要がある。第一次世界大戦までヨーロッパを中心に広がっていった考え方が前者であり,今日の安全保障は後者の考え方を基本にしていることを知っていると理解しやすい。

常任理事国

教科書018 p.229 24行目

「国際平和と安全の維持に主要な責任を負う国連機関である安全保障理事会(安保理)は,アメリカ,イギリス,フランス,ロシア,中国の5常任理事国と任期2年の10非常任理事国から構成され,5常任理事国を含む9理事国の多数決によって,すべての加盟国を拘束する制裁措置を決定することができる。」

教科書019 p.150 11行目

「第二次大戦の主要戦勝国であるアメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の5か国が常任理事国である。」

国連の中で,世界の平和と安全を維持するための機関が安全保障理事会であり,この会の中には常任理事国と非常任理事国があるといった大きな枠組みを理解している必要がある。その上で,常任理事国は五カ国あり,拒否権を持っているといった事柄を理解していけば文脈をよりいっそう解釈しやすくなる。

問1

経済社会理事会

教科書018 p.233 3行目

「国連はまた,国際経済社会協力の推進を通じて国際平和を維持するために,安全保障理事会などと並んで経済社会理事会を設置し,各種の専門機関と協調する体制をととのえた。」

教科書019 p.151 8行目

「安保理以外の理事会としては経済社会理事会と信託統治理事会,司法機関としては,国際司法裁判所や国際刑事裁判所などがある。」

国連憲章の第10章「経済社会理事会」より,第61条では「経済社会理事会は、総会によって選挙される54の国際連合加盟国で構成する」とあり,第71条で「経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。」とある。

国連憲章で平和維持に関する任務として「事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。」としている。

総会

教科書018 p.240 1行目

「国連総会は、植民地支配やファシズムによって人権が抑圧され、また悲惨な虐待行為が生じたことへの反省から、1948年に世界人権宣言を採択した。・・・子どもの権利条約なども採択して、人権の国際的保障をすすめている。」

教科書019 p.151 1行目

「安全保障面では安保理が中心機関であるが、それ以外の面では、全加盟国が議席を持つ国連総会が中心機関となる。・・・たとえば、世界人権宣言(1948年)や国際人権規約(1966年)、国連ミレニアム宣言などを採択し、各国にその実行をせまった。このことは、国際的な人権保障を発展させていくうえで高く評価できる。」

2006年に国連総会において人権理事会が創設された。

信託統治理事会

教科書018 p.234 20行目

「国連総会は、植民地独立付与宣言(1960年)において、植民地主義廃絶の決意を示し、1960年代から70年代にかけて60数か国が植民地から独立した。」

教科書019 p.151 8行目

「安保理以外の理事会としては経済社会理事会と信託統治理事会,司法機関としては,国際司法裁判所や国際刑事裁判所などがある。」

1994年に最後の信託統治であったパラオが独立したため業務終了していることを知っている必要がある。よって,今後もその機能が期待されているということはない。

周辺事態法

教科書018 p.167 25行目

「「新ガイドライン」の実効性を確保するため,日本政府は1999年5月にいわゆる「周辺事態法」を成立させ,「周辺事態」のさいに,自衛隊が米軍に対し後方地域支援をすることや,自治体・民間企業・医療機関などに協力要請できることなどを定めた。」

教科書019 p.122 18行目

「1997年には,新たな「日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン)が策定され,「日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重大な影響を与える場合(周辺事態)」のさいの日米協力が具体的に定められた。これをふまえて日本政府は,1999年にガイドライン関連法(周辺事態法など)を成立させ,自衛隊が米軍の後方支援をしたり,政府が自治体や民間に協力を依頼できることなどを定めた。」

周辺事態法とテロ対策特別措置法の内容を正確にまとめてあるかどうかがポイント。いつの時点ではじめて戦時における自衛隊派遣を行ったのかをおさえているかどうかで解答できる。

同時多発テロ

教科書018 p.238 14行目

「世界貿易センタービルへのテロ攻撃(2001年9月11日)によりアメリカ本土がはじめて攻撃の対象とされたことから,テロリズムや大量破壊兵器の拡散がアメリカの安全保障を脅かす現実の脅威として認識されるようになった。同年,アメリカは,アフガニスタンがテロリストをかくまっているとして,大規模な報復攻撃をおこなった。」

教科書019 p.153 19行目

「2001年には,アメリカで同時多発テロが発生した。唯一の超大国となったアメリカは,経済や防衛といった国益優先をかかげ,単独行動主義(ユニラテラリズム)的な傾向を強めている。」

同時多発テロの時のアメリカの大統領はブッシュであることを知っている必要がある。

国際刑事裁判所

教科書018 p.227 25行目

「ジェノサイド(集団虐殺)罪などをおかした者を処罰する国際刑事裁判所(ICC)も設置された。」

教科書019 p.151 側注

「ジェノサイド(集団虐殺)罪,侵略の罪,人道に対する罪のような国際法上の重大犯罪をおかした個人を裁く初の常設裁判所。1998年に設立条約が調印 されたが(2002年発効),アメリカは未加盟である。」

国際刑事裁判所は戦争犯罪やジェノサイド(大量虐殺)、人道に関する罪などを犯した個人を裁くための常設の国際刑事裁判所のことであり,マネーロンダリングという概念は含まれていない。このマネーロンダリングという用語は,一般に資金の洗浄という意味で使われており,犯罪によって手に入れた資金を複数の金融機関の講座を転々と移すことによって,いったいどこから得た資金であるのかをわからなくしてしまうという法律で禁止されている行為のことをさしている。

問3

安全保障理事会

教科書018 p.229 24行目

「国際平和と安全の維持に主要な責任を負う国連機関である安全保障理事会(安保理)は,アメリカ,イギリス,フランス,ロシア,中国の5常任理事国と任期2年の10非常任理事国から構成され,5常任理事国を含む9理事国の多数決によって,すべての加盟国を拘束する制裁措置を決定することができる。逆に1常任理事国でも反対すれば重要な事項の決定はできない。5大国がもつこの特権は拒否権と呼ばれ,その意味で国連は「5大国一致の原則」の上に成立しているといえる。」

教科書019 p.150 8行目

「国連は,戦争の禁止をきびしく定めるとともに,集団安全保障体制を採用し,その中心的な機関として15か国からなる安全保障理事会(安保理)をおいた。このうち,第二次大戦の主要戦勝国であるアメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の5か国が常任理事国である。安保理は,紛争や緊急事態を討議して,休停戦を勧告し,それが無視された場合には,強制措置をとる。しかし,5大国のうち1国でも,決議案に反対し,拒否権を行使すれば,決議は成立しない(大国一致の原則)。」

安保理で決めることとして二つの点をおさえる必要がある。まず一つ目は手続き事項とよばれるもので,会議の開催、補助機関の設置、手続規則の採択などがあり,これは理事国15カ国中の9カ国の賛成で成立する。二つ目は実質事項といわれているもので,新規加盟国承認の勧告、加盟国の権利停止の勧告、制裁措置の発動などがある。これは常任理事国全てを含む9カ国以上の賛成が必要となり、常任理事国が一カ国でも反対すれば決定は成立しないところから拒否権という概念が生まれた。

問4

PKO

教科書018 p.230 15行目

「実際に総会が派遣した部隊は,制裁を執行する部隊ではなく,外国兵力の撤退や停戦の監視,兵力分離,非武装地帯の維持,平和回復後の選挙監視などを任務とした。これは紛争当事国の同意を前提として派遣され,主として中小国が参加する軽火器を装備した部隊であり,国連憲章に明文では規定されない「平和維持活動」(PKO)と呼ばれる活動である。」

教科書019 p.150 19行目

「PKOは,非武装もしくは軽武装の監視団と平和維持軍(PKF)とにわけられる。紛争当事国が停戦した場合に,両者の同意にもとづいて派遣され,停戦監視や紛争再発防止などの任にあたる。」

PKOの任務としては監視と平和維持の二つあり,監視には停戦監視と選挙の監視が,平和維持には平和維持軍がある。スエズ動乱の時に最初に展開されているが,この平和維持軍は常設のものではない。もともと国連憲章に書かれたものではない。

問5

国連分担金

教科書018 p.230 図「国連分担金比率」

教科書019 p.151 図「おもな国の国連分担金比率と未払い分担金」

問6

中距離核戦力全廃条約

教科書018 p.235 13行目

「1980年代後半,ソ連のゴルバチョフは,ペレストロイカと呼ばれる改革をすすめ,外交面でも対米協調路線をとるようになる。この背景には,ソ連の経済停滞があったが,アメリカも財政赤字と貿易赤字のいわゆる「双子の赤字」をかかえていた。米ソ両国にとって,軍拡競争の経済的負担はたえがたく,ヨーロッパにおける核軍事力の均衡を背景に,両国は初の核兵器削減条約である中距離核戦力(INF)全廃条約に調印した(1987年)。」

教科書019 p.167 1行目

「世界的な反核世論のもりあがりのなか,米ソ両国は,1987年に初の核兵器削減条約であるINF(中距離核戦力)全廃条約に調印した。」

1987年にレーガン米大統領と当時のゴルバチョフソ連共産党書記長との間で調印されたもの。

2002年にブッシュ米大統領とプーチン露大統領が調印した条約。

戦略兵器削減条約

教科書018 p.248 10行目

「核軍縮に関しては米ロ(旧ソ連)両核超大国の直接交渉にたよらざるをえなかった。2次にわたる米ロ間での戦略兵器制限交渉(SALT)がおこなわれ,1987年には世界的な反核運動を背景に初の核兵器削減条約である中距離核戦力(INF)全廃条約が結ばれた。」

教科書019 p.167 1行目

「米ソ両国は,1987年に初の核兵器削減条約であるINF(中距離核戦力)全廃条約に調印した。また,1991年から93年には,戦略兵器の弾頭数を約3分の1にまで削減する,二次にわたる戦略兵器削減条約(START,スタート)が調印され,本格的な軍縮の時代にはいったことを印象づけた。」

1991年に米国とソ連との間で署名された条約。

包括的核実験禁止条約

教科書018 p.248 側注

「爆発をともなうあらゆる核実験を禁止する一方で,コンピュータを使った模擬実験など爆発をともなわない各種の実験(未臨界核実験)を許容するなどの問題もある。条約発効には,核保有・保有疑惑の計8か国を含む44か国の批准が必要であり,アメリカ,中国などが未批准なためまだ発効していない。」

教科書019 p.153 側注

「ブッシュ大統領(G.Bush.jr,任2001~)は,京都議定書や国際刑事裁判所設立条約,また包括的核実験禁止条約への不参加など,国際的合意に背を向ける姿勢を明らかにした。」

1996年に国連総会によって採択された条約。

問7

女性差別撤廃条約

教科書018 p.135 17行目

「1975年の国連婦人年をきっかけに,女性の地位向上を求める運動が国内外で高まり,1979年には女性差別撤廃条約が国連総会で採択された。これを受けて日本では,1986年に男女雇用機会均等法が施行された。」

教科書019 p.112 11行目

「政府は,1979年に国連で採択された女性差別撤廃条約を批准し,これにともない,職場の男女差別をなくし,職業上の男女平等を実現するために男女雇用機会均等法を制定した(1985年)。さらに育児休業法(1991年)や男女共同参画社会基本法(1999年)を制定して,差別の解消をはかることになった。しかし,「男は仕事,女は家事・育児」など,社会的・文化的につくられた性差(ジェンダー)にもとづく男女の固定的な役割分担とそれによる差別は,依然として完全には解消されていない。)

女性差別撤廃条約は,女性の地位と向上が主目的にであり,少子化対策までは言及していないことを理解している必要がある。

人種差別撤廃条約

教科書018 p.227 10行目

「2度の大戦をへて,国内の人権抑圧や貧困が戦争の原因になるという認識が高まるとともに,国際法は国内統治の基準の調整や国際協力の推進という役割をになうようになる。世界人権宣言(1948年),国際人権規約(1966年)が採択され,難民条約,人種差別撤廃条約,女性差別撤廃条約,子どもの権利条約などが結ばれた。」

教科書019 p.118 16行目

「1966年の国連総会で採択された国際人権規約は,人権の国際的な保障を目的としており,その選択議定書では人権をそこなう国家を個人が訴えることができるとしている。国連ではこのほかに,人種差別撤廃条約(1965年),女性差別撤廃条約(1979年),子どもの権利条約(1989年)など個別的な人権条約を採択し,人権保障の強化につとめている。)

人種差別撤廃条約は,ヨーロッパにおける反ユダヤ主義に関する事件や南アフリカ共和国での反アパルトヘイト運動を背景にしている。

国連障害者権利条約は2006年に国連で採択されたものである。締約国は,条約の中で障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束することになっている。

国際人権規約

教科書018 p.240 6行目

「1966年に国連総会は,世界人権宣言をより具体化し,法的拘束力をもたせた国際人権規約(社会権規約・自由権規約・自由権規約選択議定書)を採択した。」

教科書019 p.118 側注

「締約国を法的に拘束する効果をもつ「経済的,社会的および文化的な権利に関する国際規約(A規約)と政治的権利に関する国際規約(B規約),またB規約で認められた権利が自国政府によって侵害された場合,国連人権委員会に救済を申し出ることを認めた選択議定書からなる。日本は選択議定書を批准していない。」

国際人権規約は,世界人権宣言を具体化したもので,A規約,B規約,B規約に関する選択議定書の三つで構成されている。

問8

「持続可能な開発」

教科書018 p.17 側注

「将来の世代が享受する経済的,社会的な利益を損なわない形で現在の世代が環境を利用していこうとする考え方。国連・環境と開発に関する世界委員会で1987年に提言され,1992年の地球サミット「リオ宣言」にとりいれられた。」

教科書019 p.11 ヴィジュアル特集「地球環境の危機」

持続可能な開発という考え方は,環境保護と開発という対立する概念を克服するものとして国連環境と開発に関する世界委員会で報告されたものである。

「もったいない」が注目を集めるきっかけとなったのは,ケニアのノーベル平和賞受賞者であるマータイ氏によってである。

グリーンコンシューマリズム

教科書018 p.131 22行目

「環境に配慮した商品を選択するグリーン・コンシューマーの視点も必要となっている。」

教科書019 p.103 側注

「グリーンコンシューマー10原則」

1.必要なものを必要な量だけ買う

2.使い捨て商品ではなく.長く使えるものを選ぶ

3.包装はないものを最優先し.次に最小限のもの.容器は再使用できるものを選ぶ

4.つくるとき.使うとき.捨てるとき.資源とエネルギー消費の少ないものを選ぶ

5.化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ

6.自然と生物多様性をそこなわないものを選ぶ

7.近くで生産・製造されたものを選ぶ

8.つくる人に公正な分配が保証されるものを選ぶ

9.リサイクルされたもの.リサイクルシステムのあるものを選ぶ

10.環境問題に熱心に取り組み.環境情報を公開しているメーカーや店を選ぶ

環境にやさしい消費生活を営もうとする消費者をグリーンコンシューマーという。

グリーンコンシューマリズムは,消費者の立場から見て,どのようなものを購入するべきかを考えるものであり,生産者の立場からのものではないということを理解している必要がある。

第5問

リード文

対抗文化というのは,それまでの伝統的な文化に対立する文化のことを示す。

問1

インターンシップ

教科書018 p.86 1行目

「インターンシップとは,大学や高校に在学している学生・生徒が,一定の期間,企業などで実際にはたらいて,職場の実態を知るとともに,みずからの職業観や就職観をつくりあげることを目的としています。」

教科書019 記載なし

インターンシップというのは,学生が行う就業体験のことであるということを知っている必要がある。

第二の誕生

教科書018 p.72 5行目

「近代フランスの思想家ルソーは,青年期を「第二の誕生」と呼んだ。人は12~13歳になるとそれまでの児童とも,成人のそれとも異なる心理傾向をもちはじめる。青年はもはや子どもではないと同時に,いまだおとなでもない。こうした状態を境界人(マージナルマン)という。」

教科書019 p.57 側注

「わたしたちは,いわば2度この世にうまれる。1回目は存在するために,2回目は生きるために。はじめは人間にうまれ,つぎは男性か女性にうまれる。……これがわたしのいう第二の誕生である。ここで人間は本当に人生にうまれてきて,人間的ななにものも彼にとって無縁のものではなくなる。(ルソー『エミール』)」

ルソーは,第一の誕生が存在するためで,第二の誕生が生きるためであると考えたということを理解している必要がある。

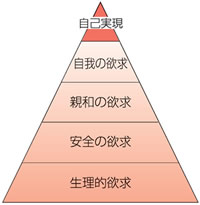

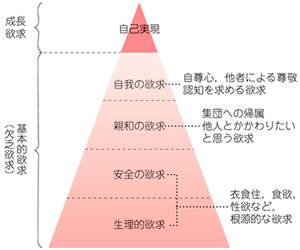

マズロー

教科書018 p.74

「マズローの欲求の階層組織図」

教科書019 p.58

「マズローの欲求の階層説」

マズローの欲求階層説を理解している必要がある。人間の欲求が,生理的欲求,安全の欲求,親和欲求,自我の欲求,自己実現欲求の順に高くなっていることを知っていれば正解にたどり着くことができる。

問2

防衛規制

教科書018 p.75

「防衛機制の種類」

教科書019 p.59

「欲求不満の解消」

防衛機制は,欲求不満がもとで生まれた恐怖や不安から自分の精神を守ろうとする心のはたらきのことをさしており,フロイトの分類が有名である。

エゴイズム

教科書018 記載なし

教科書019 p.56 2行目

「わたしという人間はいったいなんなんだろうか。ものすごいエゴイストで,いじっぱり,ごう慢で,人のうわさ話ばかりして,お天気屋。ああ,こんな自分がいやになってしまう」。これは,高校生の文章である」

自分の利益を重視して他者の利益にまでは配慮をしないという考え方や行動様式をエゴイズムとよんでいる。

コンプレックス

教科書018 p.72 9行目

「青年期は子ども集団とおとな集団のいずれにも所属しないことから,心理的に不安定な状態におかれ,自立心と反抗心が芽ばえる半面,自分の判断に自信がなく,劣等感に悩まされることもある。」

教科書019 p.58 19行目

「人間は,欲求が実現されないと,心の緊張が高まり,欲求不満(フラストレーション)におちいることが多い。そのさい,欲求不満から生じる不安・焦燥・劣等感などの苦痛をさけるため,防衛機制とよばれる無意識の心のしくみがはたらくことがある。」

劣等感のことをいう。フロイト、アードラー、ユングなどの考えが有名である。

心理的離乳は,ホリングワースがあげた青年期の特徴のひとつで,親から精神的に自立したいという気持ちが生まれることを指す。

問5

新聞縮刷版

教科書018 記載なし

教科書019 p.44 24行目

「新聞には,政治,経済,社会,文化などさまざまな情報がのっていて,事実関係を調べる場合は便利です。古いできごとを調べる場合は,図書館にある縮刷版を利用しましょう。」

一ヶ月ごとにつくられる,主要新聞の紙面を縮小して全てのページを掲載している本のことを新聞縮刷版という。各学校の図書室に置かれているので,見たことのある生徒が多いのではなかろうか。

インターネット

教科書018 p.39 1行目

「インターネットは,もともと情報通信の手段として生まれたが,近年では,IT革命と呼ばれる動きのなかで,商業利用がおこなわれるようになり,音楽産業も影響を受けている。」

教科書019 p.44 29行目

「インターネット上には,膨大な数のホームページがあります。これは,たくさんの本やノートが世界中に公開されているということです。つまり,すわったままで,世界中の情報を手に入れることができるのです。知りたい情報をさがすには,サーチエンジン(キーワードを入力して,ホームページを検索するサービス)を利用するとよいでしょう。また,内容について電子メールで質問することもできます。」

もともとはアメリカで軍事目的にはじまった,コンピュータの接続による分散型ネットワーク巨大な世界のネットワークに発展したものである。ここでは,このインターネットをどのように使うべきかを問題にしている。よく読めば適当なものかどうかの判断がつくはずである。

インタビュー

教科書018 p.51 11行目

「楽しい発表となるために,多彩な表現方法をくふうしてみましょう。VTRやパソコンのパワーポイントなどのビジュアル機器やインタビューの録音などを使用したり,紙芝居,クイズ,スキット(寸劇)などのような形を取り入れて立体的に表現することも可能です。」

教科書019 p.44 40行目

「調べるテーマによっては,現地に出かけてアンケートやインタビューをすることも必要です。質問の仕方により,回答もかわってきます。客観的な質問をこころがけましょう。また,事前に相手の許可をとることや,調査項目をまとめておき,簡潔に質問することもたいせつです。礼状の送付も忘れてはなりません。」

新聞,テレビ,ラジオ,雑誌等の記者が取材目的に人の話を聞くことをインタビューとよんでいる。

第6問

リード文

構造改革

教科書018 p.119 側注

「構造改革は市場での競争をうながし,生産性の向上と国際競争力の強化をめざしたものであり,史上最高の利益をあげる大企業も出現した。」

教科書019 p.87 17行目

「2002年以降,日本経済は不況からぬけだし,景気拡大の期間としては「いざなぎ景気」(1965~70年)をうわまわるまでになった。景気回復の要因としては,リストラをおこなった企業が収益を改善させて設備投資を増やしたこと,アメリカや中国などへの輸出が拡大したことなどがあげられる。この間政府は,通常の不況対策である公共事業などの財政支出を削減するいっぽうで,さまざまな政府規制を緩和し,市場原理を重視した「小さな政府」をめざす「官から民へ」の構造改革を実施してきた。」

現代社会がかかえている諸問題が社会構造そのものにあるとして,その構造を改革することによって持続的な成長を可能にするという考え方が根底にある。最近の郵政民営化などがこれにあたる。

民営化

教科書018 p.194 17行目

「日本道路公団など道路四公団の民営化が決まった。これは膨大な赤字を出しながらおこなわれている道路整備という公共事業を,民営化によってコストを減らし収益をあげる事業にすることを目的とした改革である。」

教科書019 p.129 側注

「日本道路公団や年金福祉事業団など,国の政策のために特別法によって設立された特殊法人は,非効率な経営や赤字などが問題となり,原則廃止・民営化を前提に抜本的な改革が実施された。また,郵政事業についても,国の事業として競争から保護されていることへの批判が高まった。2005年に郵政民営化法が成立し,郵便,郵便貯金,簡易生命保険の郵政3事業は2007年から民営化された。」

それまで国や地方公共団体などが所有していた企業(公企業)が民間人による経営(私企業)にかわることをいう。NTTやJRなどが典型的な例である。

問1

公共財

教科書018 p.95 19行目

「私たちの生活には,道路や公園や保健衛生などのサービスが不可欠である。しかし,これらのサービスは,市場で購入することはむずかしい。これらは公共財として,政府が税金を財源として供給している。」

教科書019 p.75 10行目

「道路・公園・消防などの公共財や公共サービスは,利用者を限定することがむずかしく,一般に料金を徴収するのが困難なので,利潤追求を目的とする私企業によっては供給されない。また,公共財や公共サービスは,全国どこででも一定水準を確保されなければならない。そこで,政府がその費用を税金でまかなうか,公企業が一定の手数料を徴収してまかなうかして,供給しなければならない。」

公共財は道路や公園など利潤を得ることが難しい財をさす。これらは市場に頼っていても供給されないので財政支出により提供される場合が多いということを理解しておきたい。

所得再分配

教科書018 p.108 20行目

「所得の多い人ほど高率の税金を徴収する累進課税や,社会保障によって低所得の人をささえるなど,国民の所得格差を是正する所得再分配の機能」

教科書019 p.68 30行目

「少数者の利益や権利を守ることに正義の意味をみいだしたのが,アメリカの哲学者ロールズである。彼は,人間は自由であるという点において平等でなくてはならないと考え,そのためには社会において機会の均等が保証されていることが重要であると説いた。そして,社会のなかで不利益をこうむっている人々の境遇を改善するために,所得と富を再分配する必要性を唱えたのである。」

所得再分配は,高所得者と低所得者の所得バランスをとるための機能である。よって,この機能の効率を高めるとしたら,高所得者に対する税率の累進性をゆるやかにしてはいけないと考えなくてはならない。

プライスリーダー

教科書018 p.94 16行目

「寡占市場では,企業どうしが競争的ではなく,協調的に行動する傾向がある。競争市場における価格の決まり方とは異なり,企業どうしが協定によって価格を決めたり(カルテル),プライスリーダー(価格先導者)に他の企業が追随して価格を決めたり(管理価格)するなど,競争的な需要と供給の関係から離れて価格が設定されることが多く,価格はさがりにくくなる傾向(価格の下方硬直性)がある。」

教科書019 p.74 側注

「少数の企業がたがいに競争を制限して利潤を確保するために,中心的企業がプライスリーダー(価格先導者)となって設定した価格に他の企業も従って管理価格が形成されたり,生産量や価格・販路などについての協定(カルテル)がむすばれたりする。」

プライスリーダーは,市場を支配するだけの力を持った企業のことであり,政府ではないことを理解している必要がある。

問2

セーフティネットというのは,市民が安心して生活することができるための社会保障制度をさしている。大きな枠で,この概念をとらえておくことによって答えることができる問題である。

問3

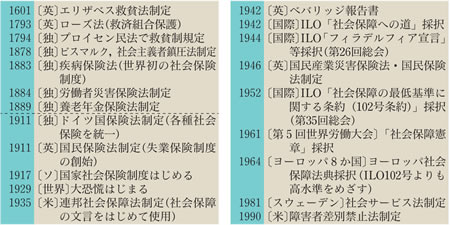

ベバリッジ報告

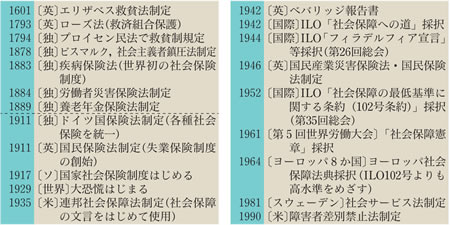

教科書018 p.138

「社会保障制度の歩み」

教科書019 p.98 側注

「第二次世界大戦中,ベバリッジが提出した報告書。給付の均一や拠出の均一などを基本原則とし,その後のイギリスの社会保障制度の基礎となった。」

ベバリッジ報告は,イギリスの社会保障制度に関する報告である。

ドイツの社会保障制度としては,ビスマルクのアメとムチやワイマール憲法による社会権をおさえておく必要がある。

社会保障・公的扶助・社会福祉・公衆衛生

教科書018 p.179 4行目

「憲法第25条は,すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する。そして,国に対し,生存権を実現するための社会保障施策を積極的に推進すべきことを義務づけている。これを受けて,こんにちまでに,公的扶助,社会保険,社会福祉,公衆衛生・医療の分野で,法制度が整備されてきている。」

教科書019 p.98 18行目

[1] 社会保険……疾病・老齢・失業・労働災害などにさいして,現金や医療サービスを提供する。費用は本人や事業主,国が負担する。健康保険,年金保険,雇用保険,労災保険,介護保険の5種類がある。

[2] 公的扶助……最低限度の生活を維持できない国民を対象とする扶助制度。費用は全額租税でまかなう。生活保護が中心で,生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭・介護の8つがある。

[3] 社会福祉……児童・老人・身体障害者などの福祉の向上のために,施設やサービスを提供する。費用は全額租税でまかない,サービスの提供は地方公共団体がになう。

[4] 公衆衛生……生活環境の整備や予防衛生によって,国民の健康の維持・増進をはかる。費用は全額租税でまかなう。

日本の社会保障制度に関するキーワードで,憲法第25条による生存権,国民皆保険,国民皆年金等の歴史を背景にまとめておくとよい。

問4

少子高齢化,生産年齢人口

教科書018 p.144 1行目

「少子高齢化がすすむなか,年金制度はどのようにしていけばよいのだろうか。」

教科書019 p.50 16行目

「少子化により,わが国の総人口は2004年をピークにして,2005年には減少に転じ,人口減少社会にはいった。今後,労働力の不足や個人消費の伸び悩みなど,日本経済に影響を与えることが予想される。

いっぽう,高齢者が増えると,年金や医療費などの社会保障費も増え,社会のなかで労働力の中核をなす世代の負担が大きくなる。また,寝たきり老人や老人性認知症の高齢者の増加は,その介護にあたる家族が負担にたえきれないという深刻な問題をひきおこす。」

それぞれの用語が意味している内容を理解していれば解答することができるという知識・理解を試す問題である。

問5

失業保険

教科書018 p.109 16行目

「累進課税制度のように,好況で所得が増えたときには所得税が増え,不況で所得が減少したときには所得税が減ったり,失業保険金が支払われるといったように,経済の状態に応じて自動的に景気が調整されるしくみを,自動安定化装置(ビルト‐イン‐スタビライザー)と呼ぶ。」

教科書019 p.80 12行目

「なお、不況のときは、税収が減るとともに失業手当などの社会保障支出が増えて景気に刺激を与え、逆に好況のときには、税収が増え社会保障支出が減って景気を抑制するといったように、自動的に景気が調整されるしくみは自動安定化装置(ビルト-イン-スタビライザー)とよばれる。」

労働者が定年,倒産,自己都合等で職を離れた場合にお金を支払う制度が失業保険である。働くための能力を持っていて,職に就きたいという意思があることが給付の条件となっている。

医療保険

教科書018 p.140 5行目

「社会保険は、日本の社会保障制度の中核をなすもので、医療保険(健康保険)、年金保険、雇用保険(失業保険)、労災保険(労働者災害補償保険)、介護保険の5種類がある。」

教科書019 p.98 側注

「すべての国民が,何らかの医療保険,年金保険に加入していること。国民健康保険が全国的に実施され,国民年金の保険料の徴収がはじまった1961 年に達成したとされる。」

保険の全体的な体系として,まず公的な保険と私的な保険とがあり,その中の公的保険には医療保険,介護保険,年金保険,労働保健などがある。