2006年度 センター試験【世界史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 聖地や霊場への巡礼は,その地に関する情報の蓄積や交通の発達とともに盛んになった。信仰の地を訪れる旅と,それが引き起こした社会現象について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A イベリア半島北西部のガリシア地方に位置するサンティアゴ=デ=コンポステラは,(1)キリスト教の重要な巡礼地の一つである。9世紀に,イエスの使徒の一人ヤコブの墓とされるものが発見され,キリスト教の聖地となり,ヨーロッパ各地から巡礼者が多く訪れるようになった。「サンティアゴの道」と呼ばれる巡礼路が形成され,ヤコブは,(2)巡礼者や旅人の守護聖人として崇敬を集めることになる。その一方で,イベリア半島における(3)レコンキスタ(国土回復運動)が盛んになると,異教徒に対して戦うキリスト教徒の守護聖人として位置づけられるようにもなった。

サンティアゴ=デ=コンポステラの聖堂にあるヤコブの像

(左が巡礼者としてのヤコブ,右が異教徒と戦うヤコブ)

問1 下線部(1)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

問2 下線部(2)に関連して,旅行や航海について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) コロンブスは,スペインのイサベル女王の後援を受け,カリカットに到達した。

(2) クックは,ポルトガルのジョアン2世の後援を受け,太平洋の島々を探検した。

(3) カブラルがブラジルに漂着し,そこをポルトガル領とした。

(4) リヴィングストンは,アフリカ内陸部を探検し,アクスム王国を訪れた。

問3 下線部(3)が行われた時期のイベリア半島について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) アッバース朝から独立した

西ゴート王国の王が,カリフを称した。

(2) イベリア半島西部に

アラゴン王国が建国された。

(3) イベリア半島に進出した

ムワッヒド朝は,ムラービト朝に滅ぼされた。

(4) ナスル朝が,グラナダにアルハンブラ宮殿を建てた。

B カンボジアにある(4)アンコール=ワットの石柱には,参詣(さんけい)人の落書きが少なくない。17世紀前半,日本の肥前,肥後,堺などからの来訪者による墨書もいくつかある。なかでも森本右近太夫一房(もりもとうこんだゆうかずふさ)のもの(下図参照)が有名で,彼は1632(寛永9)年に,父母の後世(ごせ)を願い,仏像4体を奉納したことを書き残した。この折に一房は,伽藍(がらん)の配置を写し取り,『平家物語』で有名な祗園精舎(ぎおんしょうじゃ)の図として持ち帰ったという。当時日本からの参詣人は,アンコール=ワットを,インドに存在した,(5)ガウタマ=シッダールタゆかりの修行場と勘違いしていたようである。ともあれ「仏教の聖地」として,この地を訪れることができたのは,(6)当時朱印船が日本と東南アジアの間を行き来していたからにほかならない。

アンコール=ワットの石柱に残る森本右近太夫一房の墨書

問4 下線部(4)について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

問5 下線部(5)の人物が説いた教えの伝播(でんぱ)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) インドでは

マウリヤ朝時代に,大乗仏教が広まった。

(2) 中国では唐の時代,

玄奘がインドに旅し,仏典を持ち帰った。

(3) インドネシアの

パガン朝で,上座部仏教が広まった。

(4) 朝鮮半島には,

朝鮮(李朝)時代に初めて伝わった。

問6 下線部(6)に関連して,16世紀後半から17世紀前半までの東南アジアについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) マニラは,スペインの交易拠点であった。

(2) ヴェトナムに,

陳朝が成立した。

(3) マレー半島では,

マラッカ王国が海上交易で繁栄していた。

(4) タイでは,

スコータイ王朝が交易で繁栄していた。

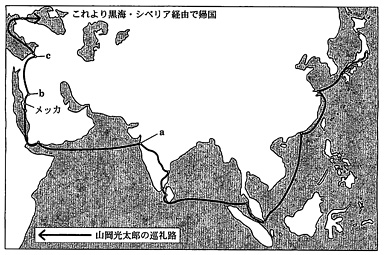

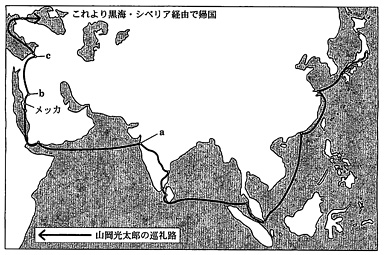

C (7)イスラーム教の巡礼は,宗教的意義だけでなく,政治的にも重要な意味を持った。またイスラーム教の拡大や交通手段の発達によって,遠方からの巡礼者も増加した。日本人最初の(8)メッカへの巡礼者とされる山岡光太郎は,ロシア帝国による支配からのイスラーム教徒の解放を目指すウラマー(イスラーム学者)との交流などを通じて,イスラーム教への関心を深めた。彼はそのウラマーの導きで行った初めての巡礼の旅で,1909年に南アジア経由でメッカを訪れた。彼はこのメッカ訪問の際,(9)日露戦争の「戦勝国民」として予期しない歓迎を受けたことを,後に自著に記している。

問7 下線部(7)に関連して,次の文章中の空欄【ア】に入れる語として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

18世紀には,アラビア半島で,ムハンマドの教えに帰ることを主張する【ア】の運動が始まった。【ア】の運動は巡礼者を経由して,各地でイスラーム改革運動が広がるきっかけとなった。

問8 下線部(8)の人物が巡礼の際に経由した都市について述べた次の文アとイと,その場所を示す下の地図中の位置a~cとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【8】

(1) ア-a イ-b

(2) ア-a イ-c

(3) ア-b イ-a

(4) ア-b イ-c

(5) ア-c イ-a

(6) ア-c イ-b

問9 下線部(9)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) この戦争は,

血の日曜日事件をきっかけに起こった。

(2) この戦争の結果,日本は

台湾・澎湖諸島を獲得した。

(3) この戦争で調停を行ったアメリカ合衆国大統領の時に,

ハワイがアメリカ合衆国に併合された。

(4) この戦争の

講和条約で,日本は韓国(朝鮮)に対する指導権(優越権)を認められた。

第2問 歴史の中で,人間は様々な生物とかかわりを持ってきた。とりわけ家畜化された動物とは深い関係にあり,それは社会や文化だけではなく,ときには国家のあり方にすら大きな影響を及ぼすことがある。人間と家畜との関係について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 馬は6000年ほど前に家畜化され,前2千年紀には戦車を引く馬が登場した。その後,手綱につながれる馬銜(はみ)の改良によって騎乗が普及すると(下図参照),ユーラシア大陸には(1)騎馬遊牧民が出現した。彼らの神出鬼没ぶりは農耕民の定住社会にとって大きな脅威となり,それに対抗するために騎馬軍団が組織されることもあった。汗血馬を求めた(2)漢の武帝のように良馬を求める為政者も現れ,馬は農耕民と遊牧民との間の交易の重要な品目となった。また,(3)モンゴル帝国は強力な騎馬軍団によって版図を拡(ひろ)げ,駅伝制を整備したため,ユーラシア規模で人と物資の往来が盛んになった。

手綱と馬銜を用いた騎乗を示す天幕覆い(前5世紀)

問1 下線部(1)に関連して,6世紀に台頭し,国家を築いた騎馬遊牧民として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

問2 下線部(2)の肯定の事績として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問3 下線部(3)に関連して,モンゴル人の支配下における出来事について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちか一つ選べ。【12】

(1) オゴタイ=ハンは金を滅ぼし,カラコルムに都を置いた。

(2) 元では,イスラーム世界の科学の影響で,

授時暦が作成された。

(3) 元の支配下では,漢人が重用され,西域出身の

色目人は蔑視(べっし)された。

(4) 従来の

大運河が補修され,また大都に至る新運河が建設された。

B 羊の家畜化については二つの説がある。一つは(4)約9000年前の西アジアで,不安定な農耕経済を補う目的で行われたのが最初とする説である。もう一つは,内陸アジアの狩猟民が野生羊の群れに追随するなかで,搾乳と去勢の技術を獲得することによって家畜を管理する遊牧が成立したとする説である。いずれにしても,家畜化された羊は,「歩く」携行食料として,またその毛が(5)毛織物の原料として,農耕民からも遊牧民からも重宝された。モンゴルでは,羊の血を大地に流すことがタブー視されており,それは,(6)チンギス=ハンが,「イスラーム教のやり方と違えるように」と法令で定めたためと信じられている。このように,羊との関係に自然観・宗教観が反映されることもあった。

問4 下線部(4)の時期の出来事について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

問5 下線部(5)に関連して,ヨーロッパにおける羊毛生産について述べた次の文章中の空欄【ア】と【イ】入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

16世紀前半のイギリスでは,フランドル地方の【ア】への毛織物輸出が急増したため,羊毛増産のために共有地をなくし,耕地を牧場に転換する囲い込みが広がった。この結果,経済は活発になり,【イ】と呼ばれる地主層が勃興(ぼっこう)した。

問6 下線部(6)に関連して,チンギス=ハンの時代以降に成立した宗教として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

C 豚がサンタクロースの橇(そり)を引くクリスマスカードの絵は,豚とヨーロッパの人々との身近なかかわりを示す一例と言えよう(下図参照)。近代になり畜舎で飼育される以前,豚は(7)農村では森で放し飼いにされ,都市の中も走り回っていた。冬を迎えるころ,肥えた豚は捕えられ,塩漬け肉やソーセージにされた。他方,ユダヤ教やイスラーム教の戒律はその肉食を禁じている。(8)19世紀後半のインドでは,植民地支配に対する大規模な反乱が起こったが,銃の弾薬包に豚の脂が使われたといううわさにイスラーム教徒の兵士が反発したことが,そのきっかけの一つになったと言われる。

20世紀前半のフィンランドで作成されたクリスマスカード

問7 下線部(7)に関連して,ヨーロッパにおける農業や農民について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

問8 下線部(8)について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

問9 同じく下線部(8)に関連して,第二次世界大戦後の植民地の独立について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤

第3問 国家は建国にまつわる神話や象徴を用いたり,理念を掲げたりしてその正統性を主張してきた。このような国家の神話や象徴,理念について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 前漢の賈誼(かぎ)は,始皇帝について「自分の権力を増大させ,刑法を過酷にし,武力を優先して仁義の道を後回しにし,暴虐を天下を統治する優先手段とした」と,その「法治」を非難している。(1)明の周敬心は「国の繁栄の長短は,徳が厚いか薄いかによる。(2)漢・唐・宋は長く,秦・隋などは短命であったが,政治が道理にかなえば長く続き,背けば短くなるのだ」と言う。つまり,国家の命運を決めるのは,支配者の持つ「徳」であるとされた。政権奪取は武力によったとしても,平和な治世を実現するのは皇帝や王朝の持つ優れた徳性にあると考えられていたのである。(3)20世紀前半に清朝が滅ぶまで,中国に長く続いた「徳治主義」の理念がそこに見られる。

問1 下線部(1)の時代に起こった出来事について述べた次の文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる人の名の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

明代の後半になると,ヨーロッパから多くの宣教師が中国を訪れるようになった。【ア】によって設立されたイエズス会(ジェズイット教団)に属する【イ】は,布教にとどまらず,『坤與万国全図(こんよばんこくぜんず)』を作成して,広い世界の全体の姿を中国に紹介する役割を担った。

問2 下線部(2)に関連して,唐の滅亡から宋の建国までの,短命な王朝が交代し,小国が分立した時代の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

問3 下線部(3)の時期に起こった出来事について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

(1) 外モンゴルは,

辛亥革命の際,独立を宣言した。

(2) 中国政府は,

ヴェルサイユ条約の調印を拒否した。

(3) 孫文によって,「連ソ・容共・扶助工農」の方針が打ち出された。

(4) 台湾で

一族が,清朝に降伏した。

B アメリカ合衆国の建国は,様々な神話に彩られている。例えばジョージ=ワシントンの依頼で,ベッツィ=ロスという女性が(4)アメリカ合衆国の国旗である星条旗を作ったという話は,独立から百年近くたって語られ始め,やがて広く信じられるようになった伝説とされる(下図参照)。また今日,国立公文書館に収められている(5)独立宣言書も,独立記念日となった7月4日に作られてはおらず,翌月に入ってから文書への署名がなされた。しかし独立宣言50周年の7月4日に元大統領のアダムズとジェファソンがともに死去し,この日付はさらなる神聖さを獲得したのである。(6)モンロー大統領も後に,独立宣言55周年の7月4日に死去している。

ベッツィ=ロスが作ったとされる星条旗

問4 下線部(4)について,図の星条旗には13個の星と13本のストライプがあしらわれており,アメリカ合衆国として独立した13の植民地を表している。この13植民地に含まれる植民地の名称として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

問5 下線部(5)に関連して,アメリカ独立革命について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

問6 下線部(6)の大統領について述べた次の文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

1823年12月,連邦議会にあてた年次教書において,【ア】と【イ】との相互不干渉などの外交方針を唱えた。これがモンロー宣言と言われている。

(1) ア-

アメリカ大陸 イ-アジア

(2) ア-アメリカ大陸

イ-

ヨーロッパ

(3) ア-アフリカ大陸

イ-アジア

(4) ア-アフリカ大陸

イ-ヨーロッパ

C (7)フランス革命期には,パリを舞台として,共和国という新しい国家理念が表現された。サント=ジュヌヴィエーヴ教会は「パンテオン(万神殿)」となり,(8)啓蒙思想家や革命家を祀(まつ)る記念墓所として,彼らを神話化する場となった(下図参照)。パリの中心部を横断する大通りによって,バスティーユ監獄の跡地と革命広場(現在のコンコルド広場)とを結び付け,都市空間の中で革命を象徴化することなども構想された。この都市計画は未完に終わったが,王政復古や二度にわたる帝政を挟みながらも,共和政の理念は次第にフランスに定着し,現在の(9)第五共和政に至っている。

パンテオン

問7 下線部(7)の時期の議会や政府について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

問8 下線部(8)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

問9 下線部(9)の時期におけるフランスの対外政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

第4問 政治的・経済的な目的や宗教的な信条を共にする人々は,様々な形で結び付きを模索してきた。それぞれの時代や地域に特有な同盟や結社の形について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 古来ヨーロッパでは,共通の敵に対する攻撃や防衛の手段として,同盟関係が築かれていた。(1)古代ギリシアでは,アテネやスパルタなどをそれぞれ盟主として,都市国家(ポリス)の間で同盟が結ばれた。西ローマ帝国が崩壊した後の西ヨーロッパでは,(2)フランク王国がいち早くローマ教会と結び付き(下図参照),それによってフランク王国は,他のゲルマン諸王国に先んじて,新たな権威と権力基盤を獲得できた。世俗権力の援助を必要としていたローマ教皇と,利害が一致したのである。またその後,(3)神聖ローマ帝国においても様々な利害が交錯し,しばしば皇帝の政策をめぐって,あるいは宗派対立のなかで,多様な同盟が取り結ばれることになった。

フランク人の王クローヴィスの洗礼を描いた絵

問1 下線部(1)に関連して,スパルタを盟主として結ばれた同盟の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

問2 下線部(2)に関連して,フランク王国やその後の東フランク王国の王について述べた次の文a~cが,年代の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【29】

(1) a→b→c (2) a→c→b

(3) b→a→c (4) b→c→a

(5) c→a→b (6) c→b→a

問3 下線部(3)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) 北イタリアの諸都市は,

ロンバルディア同盟を結んで皇帝と争った。

(2) カトリック勢力は,

シュマルカルデン同盟を結んで皇帝と争った。

(3) 諸侯たちは,

大空位時代を終わらせるためユトレヒト同盟を結んだ。

(4) 神聖ローマ皇帝は,ビザンツ皇帝とともに

三帝同盟を提唱した。

B ヨーロッパにおける啓蒙思想は,人間理性と個人の良心を認識と行動の根拠とする新しい世界観をもたらした。これを知的背景として,自立した市民たちが自由意志に基づいて団体を結成し,平等な資格で規約を結び,代表を選出するような新たな人の結び付き方が生み出された。そのような市民たちの結社は,(4)19世紀の自由主義を支え,1848年革命では,ヨーロッパの諸都市で「結社の自由」が要求された。ヨーロッパにおける(5)立憲政治・議会制の発展は,このような結社の政治文化を抜きにして考えることはできない。19世紀後半になると,結社活動は,自らの利益を守ろうとする農民や(6)労働者にも広がり,これらの人々の代表も議会へ送り出された。

問4 下線部(4)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) ウィーン体制下のドイツでは,自由と統一を求める

カルボナリが結成された。

(2) 七月革命の結果,ベルギーがフランスから独立した。

(3) イギリスでは,

審査法(審査律)が制定されて,非国教徒が公職に就く道が開かれた。

(4) コシュート(コッシュート)は,ハンガリーの1848年革命(三月革命)を指導した。

問5 下線部(5)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

問6 下線部(6)に関連して,ヨーロッパの労働運動や社会主義運動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

C 中国には,後漢末に黄巾の乱を起こした太平道をはじめ,宗教を中核とする秘密結社が多い。宋代以降,弥勒菩薩(みろくぼさつ)が地上に降りて人々を救済するという白蓮教が広まり,現体制に対する革命の要素を持つ反乱が頻発する。元末には【(7)】が起こり,その中から頭角を現した人物が明朝を開いている。清代には,(8)乾隆帝の退位の年に白蓮教徒の乱が勃発(ぼっぱつ)している。19世紀末には,(9)義和団事件が起こり,その義和団に協力した女性の組織として紅灯照があった。多くは十代の少女で,おとぎ話の世界のコスチュームを身にまとっており(下図参照),「彼女らが空を飛び,ロシアや日本の首都に上空から火を放った」という風説さえも飛び交った。

紅灯照の少女

問7 文章中の空欄【(7)】に入れる反乱の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

問8 下線部(8)の皇帝の治世について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問9 下線部(9)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】