2007年度 センター試験【日本史A】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 次の文章を読み,下の問い(問1~3)に答えよ。(配点 6)

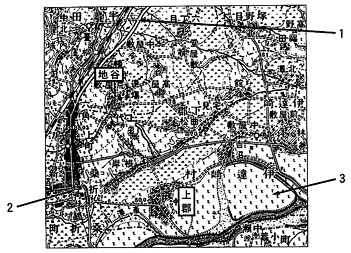

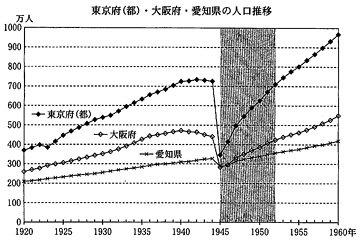

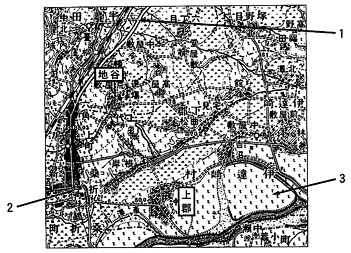

花子さんは,日本史Aの

主題学習の授業で,同じ地域について明治時代の地形図(

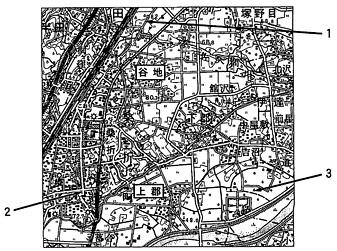

図1)と現代の地形図(

図2)を見比べて発表を行った。次にあげたのは,花子さんが発表用に準備したメモに,先生からのコメントを書き込んだものである。

・

1の道は江戸時代の街道で,地図左下に見える町並みは宿場として栄えた。現在では新幹線や国道のバイパスがある。昔から(a)

陸上交通の要地だったことがわかる。

・明治の地図で

2の部分にある横長の丸は,郡役所の記号である。この場所には,江戸時代に幕府の代官所があった。

・郡役所の建物は今も残っていて,国指定の文化財になっている。

先生:この宿場の名は桑折と書いて「こおり」と読むし,近くには【ア】などの地名もあって,古代の地方行政の役所がこの辺りにあった,と考える人もいる。古代から近代まで行政の中心地だったこの地域の役割を,時代を通して学習すると面白いかもしれない。

・

3部分は現在は果樹園だが,明治の地図だと桑畑が広がっている。

・祖父の話では,祖父の若いころまでは【イ】のために桑畑が重要だったそうだ。

先生:この地域は,【イ】・製糸業などで

生糸生産に大きくかかわってきた歴史がある。(b)

日本の生糸の歴史と,この地域への影響のあり方を詳しく調べてみると良い。

図1 明治時代の地形図 1908年測量(一部改変を加えた)

(注) 地名の横書きは右から左へと読む。

図2 現代の地形図 2002年修正(一部改変を加えた)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1) ア 谷地 イ 紡績業 (2) ア 谷地 イ 養蚕業

(3) ア 上郡 イ 紡績業 (4) ア 上郡 イ 養蚕業

問2 下線部(a)に関連して,陸上交通の歴史に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

I 幕府が,五街道などの街道を整備した。

II 律令国家によって,駅が整備された。

III 民営鉄道が,各地に敷設された。

(1) I-II-III (2) I-III-II

(3) II-I-III (4) II-III-I

問3 下線部(b)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

X 幕末の開港後,

生糸などの五品目は横浜への直送が禁じられ,江戸の特権商人を通じた貿易統制がはかられた。

Y 明治時代に入ると,新たに

器械製糸が導入され,従来の座繰製糸は明治前期に姿を消した。

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

第2問 江戸時代後期から明治維新にかけての時期に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 23)

A ドイツ人医師

【ア】は,1823年にオランダ商館の医師として来日した。彼は,長崎郊外に

【イ】を開き,(a)

多くの人材がここで西欧の医学や博物学を学んだ。

1828年に帰国しようとした【ア】の荷物の中に,持ち出しを禁じられた日本地図などが含まれていたため,彼は国外追放となり,提供した天文方

高橋景保は死罪となった。

1859年,【ア】はオランダ貿易会社の顧問として再び来日した。(b)

日本の対外政策はすでに大きく変化しており,ヨーロッパにおける日本研究の第一人者となっていた彼は,その後,3年近くを日本で過ごした。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) ア ベルツ イ 懐徳堂 (2) ア ベルツ イ 鳴滝塾

(3) ア シーボルト イ 懐徳堂 (4) ア シーボルト イ 鳴滝塾

問2 下線部(a)に関連して,当時の学問の状況について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問3 下線部(b)に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) I-III-II (2) II-I-III

(3) III-I-II (4) III-II-I

B 次の史料(1)~(3)は,上海で発行された英字新聞より,1868年から1871年にかけての日本関係記事(訳文)を抜粋し,年月日順に並べたものである。

(1) 前大君(たいくん)(注)は薩摩,長州と覇権を争うため,大坂に兵力を集中していた。(c)

実際は3日にわたった1回の戦闘で彼の軍隊は完全に敗走し,彼は江戸へ逃げ込んだ。・・・・今回のできごとによって,大君の権力は倒れた。

(2) (d)

国は行政上3つの区分に分けられた。江戸,大坂,京都の三大都市は特別の地位と特別の行政府を持つ。・・・・次に「県」が来る。これは中央政府から直接任命された役人が行政を司(つかさど)る地域だ。最後は「藩」で,これは旧諸侯またはその親族が治める地域だ。

(3) (e)

大名の封建的権力は廃止され,天皇(ミカド)を中心とする文官と武官による統治制度がそれにとって代わったのだ。・・・・政治制度の完全な変革はさらに大きなものだ。そして大名の封建権力の突然の崩壊はこの上なく完全な変革だった。

(『外国新聞に見る日本』)

(注)大君:将軍のこと

問4 下線部(c)・(d)の出来事や体制を指す語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

(1) (c) 五稜郭の戦い (d)

府藩県三治制

(2) (c) 五稜郭の戦い (d)幕藩体制

(3) (c)

鳥羽・伏見の戦い (d)府藩県三治制

(4) (c) 鳥羽・伏見の戦い (d)幕藩体制

問5 下線部(d)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

X

大坂(大阪)の経済は,幕末に開港した堺の貿易が支えた。

Y

「県」は,江戸幕府の直轄地であった場所などに置かれた。

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

問6 下線部(e)に関連して,

藩を廃止したこの出来事について説明した文として

誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) 旧大名は,東京への移住を命じられた。

(2) 旧大名は,新たに知藩事に任命された。

(3) 藩に代わって県が置かれ,地方官として県令などが任命された。

(4) 薩長土の3藩が差し出した親兵の力を背景に断行された。

C 幕末期には,社会情勢を風刺するさまざまな狂歌が出回った。1860年の『道化三十六歌仙』では,百人一首の和歌をもじり,「(f)

あきれたの 借りほどつらき物はなし わが着ものまで ついに売りつつ」と詠(うた)われた。また,この年に暗殺された(g)

井伊直弼も,「井伊(いい)花の 咲く桜田と思いしに 上巳(じょうし)(注)の雪に しぼむはかなさ」と皮肉られたのである。

(注) 上巳:桃の節句。直弼が暗殺された旧暦3月3日には遅い雪が降った。

問7 下線部(f)に関連して,幕末期の経済状況について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

問8 下線部(g)の人物について説明した文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

(1) 越前(福井)藩主であった。

(2) 日米修好通商条約の調印を決した。

(3) 水戸浪士らに襲撃された殺害された。

(4) 徳川慶福を14代将軍に擁立した。

第3問 近現代の政治・経済・社会に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)

A 20世紀に入ると,およそ10年の間,桂太郎と【ア】とが交互に首相になった。桂は官僚や貴族院勢力を支持基盤とし,【ア】は伊藤博文の次の立憲政友会総裁であった。1912年に桂が三たび内閣を組織すると,政党政治家や言論人たちが中心になった「憲政擁護」を唱える運動が起こり,翌年,桂内閣は総辞職に追い込まれた。

第一次世界大戦末に起こった米騒動をきっかけに,陸軍出身の首相が辞職し,立憲政友会総裁の原敬が首相に指名されて(a)原内閣が成立した。この時期は,政治・社会・経済などの分野で,(b)のちに大正デモクラシーとよばれる民主主義的・自由主義的な思潮や運動が盛り上がり,普通選挙や政党政治の実現に大きな影響を及ぼした。

問1 空欄【ア】に入る語句として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) 大隈重信 (2)

西園寺公望 (3) 寺内正毅 (4) 上原勇作

問2 下線部(a)が行った政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

問3 下線部(b)に関連して述べた次の文X・Yと,それに該当する人物名a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

X この人物の学説は,

天皇機関説といわれた。

Y この人物は,

植民地の放棄を唱え,第二次世界大戦後に首相となった。

a 吉野作造 b 石橋湛山 c 美濃部達吉 d 河上肇

(1) X-a Y-b (2) X-a Y-d

(3) X-c Y-b (4) X-c Y-d

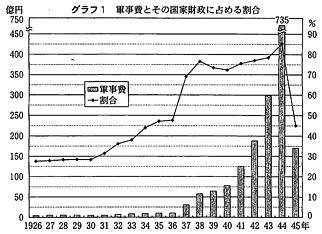

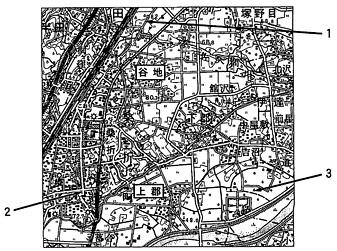

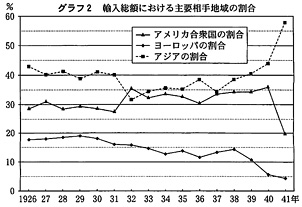

B 満州事変以後,日本の軍事費は次第に増加した。その様子を表したのが,

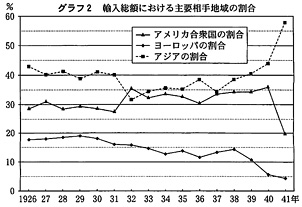

グラフ1である。軍需品の輸入も増加したが,

グラフ2は,この時期の輸入総額における主要相手地域の割合の変化を表したものである。日中戦争開始後は,軍需品の優先的確保をはかるため,政府は貿易を統制したり,物資動員計画を立案するなどの,(c)

戦時経済統制を進めた。

(『昭和財政史』第4巻をもとに作成)

(『日本長期統計総覧』第3巻をもとに作成)

問4 グラフ1について述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

a

満州事変が起きた年の軍事費の割合は,約30%である。

b 軍事費の割合が50%を超えたのは,

日米開戦後である。

c

盧溝橋事件が起きた年の軍事費は,前年の倍額以上に増加した。

d

東条英機が首相に就任した年に,軍事費は最大になった。

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

問5 グラフ2について述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

X

日中戦争がはじまった翌年には,アメリカ合衆国からの輸入割合は大幅に低下した。

Y

ドイツがポーランドに侵攻した翌年には,ヨーロッパからの輸入割合は前年に比べ半減した。

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

問6 下線部(c)に関連して,戦時下の経済・社会について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

C 敗戦後,占領下の日本においては,さまざまな分野で改革が進められた。経済の分野では農地改革などが実施された。農地改革は,日本政府により進められたが不十分であったため,GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の勧告にもとづいて1946年10月に【イ】が成立して,改革はさらに進められた。労働の分野でも改革が行われ,労働運動が活発化した。その後,1950年に結成された【ウ】は,のちに「春闘」方式の賃上げ闘争の中心となった。

また,戦争中は解散していた政党も,新たに結成されて,活動を再開した。日本国憲法では議院内閣制が定められ,国会を中心に(d)政党政治がくり広げられた。

問7 空欄【イ】【ウ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

問8 下線部(d)に関連して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

I 保守合同が実現し,

自由民主党が結成された。

II 日本新党の

細川護熙を首相とする連立内閣が成立した。

III 日本社会党の

片山哲を首相とする連立内閣が成立した。

(1) I-III-II (2) II-I-III

(3) III-I-II (4) III-II-I

第4問 近代の政治に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

自由民権運動は,激化諸事件とそれに対する弾圧のくり返し,自由党の解党,立憲改進党党首の脱党という事態の中で1880年代半ばには一時衰退した。しかし,1890年の国会開設を控えて,(a)

もとの自由党や立憲改進党の人々は,再び団結して国会開設に備えようとする運動を起こした。1886年に旧自由党の星亨が提唱したあと,【ア】が受け継いだ

大同団結運動である。

この翌年には条約改正交渉の失敗を機に(b)

三大事件建白運動が起こった。条約交渉の失敗は,欧化政策の象徴でもあった

鹿鳴館外交の担当者である【イ】外相の失策を意味した。この政府批判の運動に対しても,政府は弾圧を加えたが,憲法発布が近づくと,(c)

民権派の人々は再び活気を取り戻し,初期議会を迎えたのである。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) ア 後藤象二郎 イ 陸奥宗光

(2) ア 後藤象二郎 イ 井上馨

(3) ア 片岡健吉 イ 陸奥宗光

(4) ア 片岡健吉 イ 井上馨

問2 下線部(a)に関連して述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

X

自由党は,立志社や愛国社の流れをくむグループを中心に結成された。

Y

立憲改進党は植木枝盛を党首として,イギリス流の議院内閣制を主張した。

Z 河野広中らは

立憲帝政党を結成し,政府支持を表明した。

(1) X 正 Y 誤 Z 正 (2) X 正 Y 誤 Z 誤

(3) X 誤 Y 正 Z 正 (4) X 誤 Y 正 Z 誤

問3 下線部(b)の

三大事件建白運動の内容について述べた文として

誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) 地租軽減などを内容とする負担の軽減を主張した。

(2) 厳しい弾圧を受けた言論集会の自由な開催を主張した。

(3) 官有地に編入された旧入会地の返還を要求した。

(4) 政府による外交失策を回復し,対等条約の締結を求めた。

問4 下線部(c)に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) II-I-III (2) II-III-I

(3) III-I-II (4) III-II-I

第5問 近現代の社会に対する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) ア デパート イ 中里介山

(2) ア デパート イ 森鴎外

(3) ア スーパー(スーパーマーケット) イ 中里介山

(4) ア スーパー(スーパーマーケット) イ 森鴎外

問2 下線部(a)にについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) この時期の洋食の広がりにより,米の

減反政策がとられるようになった。

(2) 当時の人々に洋食として広がったものの一つに,

カレーライスがある。

(3) 当時の女性は,ほとんどが

洋服姿であった。

(4) この時期の洋装の広がりのなかで,軍隊でもはじめて洋服が採用された。

問3 下線部(b)に関連して,第二次世界大戦以前のメディアの発達に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

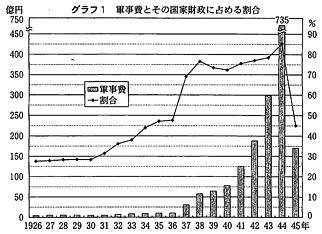

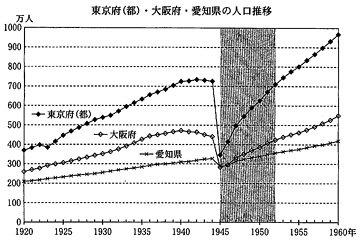

B 次のグラフは,東京府(都)・大阪府・愛知県の

人口の推移を,1920年から1960年までの40年間について整理したものである。

(総理府統計局『日本の推計人口』(1970年より作成)

(注) 東京府は1943年から東京都となった。

問4 このグラフに関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) 1945年における人口減少の背景には,戦災による都市の破壊がある。

(2) 1945年における東京都の人口減少は,1920~44年の増加分に匹敵する。

(3) 太平洋戦争期の大阪府の人口は,減少傾向にある。

(4) 東京都・大阪府は,1950年代を通じて戦前の人口水準を回復していない。

問5 グラフに示した

の占領期の出来事に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

C 1950年代半ばから20年近く続いた高度経済成長のなかで,日本列島の

【ウ】側に,ベルト状の巨大な重化学工業地帯が形成され,産業と人口の著しい集中が生じた。一方,その他の地域では,(c)

既存の産業構造の変容が進み,地域社会の状況は大きく変化した。

また

各種の家庭電化製品や【エ】などの耐久消費財が,国民の間に広く普及するなど,高度経済成長の影響は多方面におよび,(d)

この時期を通じて社会のあり方は大きな変貌(へんぼう)を遂げることとなった。

問6 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) ウ 太平洋 エ 自家用車

(2) ウ 太平洋 エ コンピュータ

(3) ウ 日本海 エ 自家用車

(4) ウ 日本海 エ コンピュータ

問7 下線部(c)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤

問8 下線部(d)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

第6問 近現代の娯楽と政治に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

A 漫才作者の秋田実(あきたみのる)は1905年,大阪に生まれた。高等学校・帝国大学時代は社会主義運動にかかわり,

プロレタリア文学関係の雑誌【ア】の編集を手伝ったりした。1934年,『婦人公論』に発表した「モダン万歳(まんざい) 恋愛禁止法」では,若者の恋愛熱だけは医者がいくら考えても治せないので,恋愛を禁止する法律を「思案医師法(しあんいしほう)」と名付けた。(a)

これは9年前に制定された社会運動を取り締まる法律を風刺したものである。

秋田は,横山エンタツ・花菱(はなびし)アチャコの人気漫才師コンビと出会い,戦中から戦後にかけて活躍した。

問1 空欄【ア】に入る語句として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

問2 下線部(a)の法律について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

B 文化人たちは独自の視点で(b)

戦時期の社会を振り返り,戦争責任問題のあり方をさまざまに表現した。当時の国民の姿を風刺した次の漫画は,その一例である。

(麻生豊「こいつが悪かったんだ!」『新漫画』1946年1月15日)

「戦争犯罪人」の処罰は,1945年7月,日本の無条件降伏を勧告した【イ】にも記されていた。一方,この漫画に描かれたように,戦争責任の問題はあいまいであった。しかし,この漫画の背景となる1945年暮れから1946年初めは,(c)

占領軍によって,戦争犯罪容疑者の逮捕や,戦時期の活動を問う施策がなされ,それはやがて文化人にもおよんでいった。

問3 空欄【イ】に入る語句として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

問4 下線部(b)に関連して,満州事変以降の社会について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問5 下線部(c)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】

X 戦時期には

日本文学報国会が組織された。

Y GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は,政財界や言論界などの指導者を対象として

公職追放を指令した。

(1) X 正 Y 正 (2) X 正 Y 誤

(3) X 誤 Y 正 (4) X 誤 Y 誤