2007年度 センター試験【現代社会】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 次の文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)

日本における

(a)民主政治と法の支配の関係について,

違憲審査権を例に,考えてみたい。違憲審査権とは,裁判所が,法律,命令,規則,処分が憲法に適合するか否かを判断する権限のことである。

裁判所による違憲審査は,国家権力の濫用を防ぐという機能を果たすが,実際に裁判所がどこまで踏み込んで判断を下すべきかは,難しい問題である。例えば,かつて,第3次吉田茂内閣により行われた衆議院の解散が憲法上の根拠を欠くのではないかとして争われた裁判があった。この点につき

(b)最高裁判所は,

衆議院の解散のような高度に政治的な国家行為については,その性質上,違憲審査権が及ばないとの判断を示し,合憲とも違憲とも明言しなかったのである。

最高裁判所がそのような態度をとったのはなぜか。それには裁判所の性格が関係している。

(c)国会は国民が

(d)選挙を通じて選出した代表者で組織されており,内閣は議院内閣制の下で国会と密接な関係を有している。一方,裁判所の場合,

(e)国民審査の制度などがあるものの,裁判官は国民によって直接選出されたわけではない。そのため最,高裁判所は,高度に政治的な国家行為に対する判断を控えたという見方ができるだろう。

確かに,民主政治においては,

(f)多数決による決定や,議会制民主主義の精神が尊重されなければならない。しかし,その決定が憲法に違反するものであったり,

(g)人権を不当に制限するものであったりする場合には,

(h)三権分立における司法によるチェックも必要であろう。違憲審査権は,その意味で,

法の支配を実現する手段の一つであり,民主政治との調和を図りながらの活用が望まれる。

問1 下線部(a)に関連して,日本における民主政治の在り方や問題点に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1) いわゆる

強行採決を繰り返すことは,法的に問題が生じないとしても,討論による合意形成を基本とする議会制民主主義の精神に合致しない。

(2) 企業・団体が政治家個人に献金をすることは禁じられているが,

政党交付金という形で政党に献金をすることは禁じられていない。

(3) 政権交代に備えるとともに,より充実した国会審議を行うために,イギリスの

影の内閣を範とした仕組みを導入した政党が現れた。

(4) 投票率の低迷が長年続くことは,国民の参加を基礎とする選挙の形骸化(けいがいか)につながる。

問2 下線部(b)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) 最高裁判所は,民事事件と刑事事件を扱うが,行政事件を扱わないのは,行政の拡大による行政事件の増加に対応できないためである。

(2) 最高裁判所は,長官1名と判事14名の合計15名で構成されているが,その15名には,高等裁判所裁判官の経験が必要とされている。

(3) 最高裁判所は,高等裁判所や地方裁判所などの下級裁判所が判決を下す際,その判決の内容について,指揮する立場にある。

(4) 最高裁判所は,訴訟に関する手続や裁判所の内部規律など,日本国憲法で定められている事柄について,規則を定める権限を有する。

問3 下線部(c)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 衆参両院は,

国政調査のため証人喚問を行うことができ,証人は正当な理由なく出頭を拒否したり,虚偽の証言をしたりしたときは刑罰を科される。

(2) 衆参両院の各議員は,

国会の会期中は逮捕されず,会期外の期間においても,その所属する議院の許諾がなければ逮捕されない。

(3) 衆参両院は,常設の委員会である常任委員会のほかに,必要に応じて特定の案件を扱うための

特別委員会を設置することがある。

(4) 国会の種類のなかには,毎年1回召集される通常国会,衆議院の解散による総選挙の後に開かれる

特別国会などがある。

問4 下線部(d)に関連して,選挙制度に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) 衆議院において,

小選挙区比例代表並立制が採用されており,衆議院議員の定数のうち,小選挙区選出議員より比例代表選出議員の方が多い。

(2) 小選挙区制は,一つの選挙区から一人の議員を選出する制度で,衆議院においては,現行の選挙制度が導入されるまでこの制度が採用されていた。

(3) 衆参両院の比例代表選挙における議席は,

ドント式によって,各政党の得票数に応じて議席が配分される。

(4) 参議院においては,有権者が政党名を選ぶ比例代表選挙と,政党が届け出た名簿から候補者名を選ぶ

選挙区選挙が共に採用されている。

問5 下線部(e)に関連する記述として最も適切なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) 国民審査は,最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官に対して行われる。

(2) 国民審査の結果,罷免を可とする票の数が,国民審査の投票をした者全体の3分の2を超えなければ,その裁判官は

罷免されない。

(3) 国民審査において,投票用紙に何も書かずに投票した場合,その票は無効とみなされる。

(4) 国民審査は,国民による一種のリコール制度であるが,国民審査によって裁判官が罷免された例は,これまでにない。

問6 下線部(f)に関連して,民主的意思決定の手続や方式に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

問7 下線部(g)に関する記述として最も適切なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

(1) 学問の自由は,教育と研究の場にある大学が国家権力による不当な支配を受けないという大学の自治の保障を含む。

(2) 教育の自由は,政治と教育を分離するという

政教分離原則によってより強く保障される。

(3) 労働三権とは,団結権,団体交渉権,団体行動権のことであり,公務員にも,民間労働者の場合と同様の権利行使が,法律で認められている。

(4) 黙秘権とは,民事責任にかかわる不利益な供述を強要されない権利のことであり,冤罪(えんざい)を防止する役割がある。

問8 下線部(h)に関する記述として最も適切なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) 日本の裁判所は,国会が制定する法律について,違憲の疑いがあるときには,具体的な事件の裁判がなくても,違憲審査をすることができる。

(2) 国会は,憲法において唯一の立法機関とされているので,

内閣が法案を提出することはない。

(3) 三権が互いに抑制と均衡を図る仕組みとしては,内閣不信任決議,最高裁判所長官の指名などがある。

(4) 議院内閣制を採る日本においては,大統領制を採るアメリカよりも三権分立が厳格に確立されている。

第2問 G7(主要7か国財務相・中央銀行総裁会議)に関する報道を見た高校生Aと大学生Bによる次の会話文を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

A:日本は

(a)円相場の上昇を抑えるのをやめるべきだと,アメリカが

(b)G7で主張していたけど,なぜなんだろう。

B:

(c)アメリカは日本との貿易で巨額の赤字を計上しているよね。ドルに対して円が上昇すれば,貿易赤字減少の方向に働くと考えられているんだ。

A:そうか。貿易相手国の通貨の

為替相場が上がれば,得するんだね。

B:輸出が多い企業や輸入品と競争している企業はそうかな。でも一概には言えない。輸入品の国内価格は上昇するよね。原材料や機械を外国から輸入している企業は,輸入先が変わらなかったら,これはコスト上昇要因となる。

A:逆に言うと,自国通貨の相場が高ければ外国の品物を安く買えるということか。

B:そうだね。それに,

(d)外国の国債や株式を買ったり,外国企業を買収したりすることも最近増えているけど,こういうのも安く買えることになるね。

A:為替相場が変動したら,得したり損したりいろいろなんだね。でも自由な変動に任せるのがやっぱり世界の流れなのかな。

B:

(e)かつては固定相場制が主流だったけど,1960年代頃からその維持が難しくなって,1973年に主要国は変動相場制に移り,最近ではこれが途上国にも広がってきているんだ。でも近ごろ,相場が極端に変動して,混乱に陥る国も少なくないね。

A:いろいろと難しいね。どうしたらいいんだろう。

B:最近,アジア諸国同士で通貨協力が始まるなど,新たな展開も見られるね。日本は,先進国の一員としてG7で役割を果たしてきたけど,これに加えて,アジアの一員として通貨安定に力を発揮することが重要になってきたわけだね。

問1 下線部(a)に関して,

円高の方向に働く要因として正しい記述を,次の

ア~エから選び,その組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【9】

ア 日本でコメが不作となり,コメの輸入が大幅に増加した。

イ 国外から来た旅行者が日本国内で使った金額が大幅に増加した。

ウ 日本企業の本社に対する国外からの特許料支払が大幅に増加した。

エ 日本に居住する外国人労働者の母国への送金が大幅に増加した。

(1) アとイ (2) アとウ (3) アとエ

(4) イとウ (5) イとエ (6) ウとエ

問2 下線部(b)に関して,G7やその前身のG5に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1) 1980年代に,アメリカの貿易赤字と財政赤字が共に巨額となり,この「双子の赤字」問題への対応の一環として,G5は

ドル高是正に合意した。

(2) 主要先進国が世界経済の安定と発展を目的として,毎年一回定期的に開催する会議のことで,

サミットとも呼ばれる。

(3) 途上国の経済危機が世界経済を左右するようになったため,G7は

ミレニアム宣言を採択して途上国を積極的に支援するようになった。

(4) 金融政策を協調して実施することが

G7で合意され,G7参加国間で金利水準を平準化させる努力が続いている。

問3 下線部(c)に関連して,アメリカの対日貿易赤字をめぐる貿易摩擦に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

(1) 日米構造協議では,日本貿易不均衡の一因が日本の経済構造の特殊性にあるとアメリカが主張し,日本は実効的な措置を採るよう迫られた。

(2) アメリカは,貿易相手国に対する一方的な制裁措置発動を含む

包括通商法をGATTルールに基づいて制定し,日本に市場開放を迫った。

(3) 貿易不均衡是正のために実効的な措置を採るべきだというアメリカの要求が強まり,日本の自動車メーカーは対米輸出自主規制を行った。

(4) 日本は,アメリカが関心を持つ農産物の輸入自由化を段階的に実施し,

コメも部分的に市場が開放された。

問4 下線部(d)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) 自国の居住者が保有する外国国債の利子や株式の配当は,

国際収支の中の資本収支に計上される。

(2) ある国の

資本収支が黒字であることは,外国への証券投資や企業買収で利益が出ていることを意味する。

(3) 先進国による途上国の国債への投資が拡大する一方で,この途上国の輸出が増大しなければ,それは

累積債務問題が悪化する要因となる。

(4) 途上国は,

新国際経済秩序樹立宣言に基づいて,先進国の企業が進出しやすくなるように資本取引を自由化した。

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

(1) 第二次世界大戦後,欧米の主要国は,自国通貨の金(きん)に対する価値を固定し,自国通貨と

金(きん)との交換を保証することを義務づけられた。

(2) IMFは,固定相場維持が困難になった国への資金支援を目的として設立されたが,変動相場制への移行に伴い,先進国の一部は脱退した。

(3) アメリカは

金(きん)とドルとの交換停止を発表し,これに伴って主要国は自国通貨の平価の変更に合意し,円はドルに対して切り下げられた。

(4) 変動相場制移行後,為替相場の変動を利用して利益を得ようとする投機的な取引が増え,外国為替取引全体に占めるその割合は大幅に増大した。

第3問 次の文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)

青年期における

(a)第二次性徴の発現や身長・体重の急増などの身体的変化は,子ども時代の終わりを告げるが,これによって一挙に大人になるわけではない。特に日本のように産業化が進んだ社会では,

(b)社会に出る前に教育を受ける期間なども長くなっており,大人になるにはもう少し時間がかかるようだ。青年期が,子どもから大人へ移行する過渡期とされるゆえんでもある。

ところで,青年期の身体的変化は,青年に対する周囲の見方を変えるだけでなく,

(c)自らに対する青年自身の見方にも影響を及ぼす。身体的変化に戸惑いを感じたり,大人になりつつある自分を受け入れることが困難になったり,見られる自分を過剰に意識して周囲とのかかわりを断ち切ろうとしたりすることもある。急激な身体的変化に上手に適応していくことは,青年期の重要な課題の一つである。

さらに青年期には,社会人として社会に主体的に参画するための準備を整えるという大きな課題がある。この課題には,それまでのような親に依存し続けるといった状態から脱して,日常的な生活場面はもとより

(d)経済面でも自立する準備や,自分自身の成長を考えるだけでなく,

(e)次の世代を育成できるようになるための準備も含まれる。

これらの課題を達成することは,簡単ではない。しかし,達成すべき課題を回避して,大人になる時期を単に引き延ばすだけでは,いつまでたっても準備が整わない。時には,失敗を恐れずに困難に立ち向かうことも大切だ。こうした挑戦こそ青年に期待される姿勢であり,

(f)過渡期としての青年期の意義でもある。

問1 下線部(a)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

(1) 青年期には,発達に伴う多様な身体的変化が生じるが,それぞれの変化の発現には個人の間でほぼ共通の順序性が見られる。

(2) 青年期において身長・体重が急増する時期は,時代とともに早くなってきたという傾向が見られる。

(3) 青年期においては,男女の生殖器の形態的な違いを意味する

第二次性徴が顕著になり,これによって性ホルモンの急激な分泌が見られる。

(4) 青年期を通して,男女の体型は大きく変化するが,発現のタイミングは人によって早い(早熟),遅い(晩熟)が見られる。

問2 下線部(b)を説明する最も適当な用語を,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

問3 下線部(c)に関連して,青年期における

自己意識の形成過程に関する記述として

適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) 「自分とは何者であるのか」といった自分に対する問いかけが強まり,独自な「自分らしさ」を意識するようになる。

(2) 性的な成熟を契機に,「男らしさ」や「女らしさ」といった枠組みを過度に意識する余り,そうした枠組みのなかで自分を評価してしまうこともある。

(3) 身体的変化を契機に,自分は他の誰(だれ)にも代えることのできない独自な存在であることを求める自己保存欲求が強まる。

(4) 自分の内面に対する関心が強まり,周囲とは別の自分だけの固有の世界を求める余り,孤独に陥ることもある。

問4 下線部(d)に関連して,若年者の就職と離職が問題になっているが,次の図は離職した若年者(15~34歳)の就業形態について,離職前に正規雇用者だった場合と非正規雇用者だった場合に分けて,1988年から2004年までの調査結果を示したものである。図から読み取れることとして最も適当なものを,次ページの(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

離職後,正規雇用者になる割合と非正規雇用者になる割合

(15~34歳,在学者を除く)

(注)ここでの離職者とは,各調査時点で過去1年間に離職した者をいう。

厚生労働省編『労働経済白書』(平成17年版)により作成。

(1) 1993年以降,離職前に非正規雇用者だった者が正規雇用者になる割合と非正規雇用者になる割合の差が開き,正規雇用者になる割合が上回る。

(2) 2000年以降,離職前に正規雇用者だった者が正規雇用者になる割合の減少傾向は弱まったが,非正規雇用者になる割合は増加している。

(3) 離職前の就業形態にかかわらず,正規雇用者になる者よりも,非正規雇用者になる者の方が一貫して多い。

(4) 2000年以降,離職前に非正規雇用者だった者が正規雇用者になる割合が急激に増加し,非正規雇用者になる割合との差が大きくなる。

問5 下線部(e)に関連して,日本政府が少子化対策として行っている施策に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) 保育所の施設を拡充して,

待機児童の問題を解消する。

(2) 女性労働者の時間外・休日労働を禁止して,子育てのための時間を増やす。

(3) 妊娠・出産を機に離職した女性が,子育て後に再就職できる機会を増やす。

(4) 職場で父親が育児休暇を容易に取得できるような環境を整える。

問6 下線部(f)に関連して,青年期の特徴に関する次の記述A~Cと,それらを指摘した人物ア~ウとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【19】

A 青年期は

第二の誕生の時期である。

B 青年期の

発達課題の一つは職業に就く準備をすることである。

C 青年期は子どもと大人の時期に挟まれた時期で,青年は

境界人である。

ア ハヴィガースト

イ レヴィン

ウ ルソー

(1) A-ア B-イ C-ウ

(2) A-ア B-ウ C-イ

(3) A-イ B-ア C-ウ

(4) A-イ B-ウ C-ア

(5) A-ウ B-ア C-イ

(6) A-ウ B-イ C-ア

第4問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

日本の生活文化や地域の文化には農林業に由来するものが多い。正月に五穀豊穣(ごこくほうじょう)の年神(としがみ)を迎えるための門松(かどまつ)はその一例であり,各地には地域の文化が根付いていた。しかし,戦後に食生活をはじめとする生活全般の西洋化が進行したことなどもあり,日本の農林業には大きな変化が生じた。1960年代以降,コメの国内消費は減少した。また,多くの農産物を輸入するようになったことから,

食料の自給率は低下した。さらに農山村では

(a)高齢化や

過疎化が急速に進行した。

(b)政府は農林業に関する様々な施策を講じてきたが,農林業従事者の減少は止まらなかった。そのため,農林業と深く関係していた地域の文化の継承が困難になりつつある。

また,農林業は食料や木材の供給に加えて,国土保全や水源の涵養(かんよう)など

(c)多面的機能も合わせ持っている。例えば,日本の耕地の約半分を占める水田は緑のダムとも言えるほどの保水力を持ち,水循環と環境保全に資する側面を持っている。しかし,農林業に従事する人々が減少したことにより,管理が行き届かず,耕作放棄地や荒廃した山林が各地で増加している。河川上流域の山林の荒廃により,将来的には水源がかれ涸(か)れて地域の飲料水確保が困難になることもあろう。

(d)人口の都市集中や工業発展により水利用が増大してきたが,今後も良好な水資源を十分に確保できるかどうかは分からない。それゆえ,水資源確保や環境保全の観点から,農林業を維持することは重要な課題である。

他方で,最近の日本の農林業を取り巻く状況を見てみると,生産,流通,消費に関する新たな動きが見られるようになった。例えば,地元で作られたものを地元で消費することで,消費者と生産者が相互の信頼の構築を目指す地産地消の動きがある。さらに流通段階では生産情報を表示するなどトレーサビリティ(履歴管理)を確保した農産物の販売も増加してきた。これらは,多くの人々の間に

(e)食の安全性への関心が高まったことから生じたものと考えられる。

以上のように,日本の農林業は,これまではぐくんできた文化的側面,環境保全,食の安全性などを重視した発展を考慮する時期に差し掛かっていると言えよう。

問1 下線部(a)に関連して,日本の高齢社会への対応としていくつかの施策や考えがあるが,次の記述A~Cと,それと関係の深い用語ア~エとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【20】

A

ハートビル法に基づいてエレベーターを設置することで高齢者などの社会生活上の不便を取り除くこと。

B 誰(だれ)にでも利用可能なように環境,製品などを工夫し整えること。

C 高齢者や障害者も含め,すべての人が共に暮らせる社会をつくるという考え。

ア ノーマライゼーション イ ユニバーサルデザイン

ウ バリアフリー エ ライフライン

(1) A-ア B-ウ C-イ (2) A-ア B-エ C-ウ

(3) A-イ B-ア C-エ (4) A-イ B-エ C-ア

(5) A-ウ B-ア C-エ (6) A-ウ B-イ C-ア

(7) A-エ B-イ C-ウ (8) A-エ B-ウ C-イ

問2 下線部(b)に関連して,政府が行った農林業政策に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

(1) 食糧管理制度は消費者よりも農家の保護に重点を置いて運営されるようになっていたので,

食糧管理特別会計は黒字であった。

(2) 国内林業の保護及び国際的な熱帯林保全活動への協力のために,日本は東南アジア諸国からの木材を輸入を禁止している。

(3) 新食糧法により,コメを市場で自由に販売できるように,価格決定や国内流通などについての政府管理が縮小された。

(4) コメの

減反政策とは,単位面積当たりの収穫量を減少させることで生産量を抑制する政策のことである。

問3 下線部(c)に関連して,農林業の持つ多面的な機能に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) 棚田は,斜面に造られた階段状の水田のことであり,独特の景観を提供し,洪水防止にも役立つ。

(2) 里山は,農林業に従事する人以外の立ち入りが法律によって規制されている特別保護地区なので,地域に固有の希少な生物種の保護に役立っている。

(3) 間伐や下草刈りなどの

森林経営(管理)は,京都議定書で温室効果ガスを吸収する手法として認められている。

(4) 農山村は,ゆっくりと滞在しながら農林業体験などを通して地域の生活を知る

グリーンツーリズムの場を提供する。

問4 下線部(d)に関連して,高度成長期からの水にかかわる問題の記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) 河川の汚染物質はやがては海洋に到達するが,1990年代における東京湾の

海洋汚染の大部分は生活排水が原因となっている。

(2) 生活排水の大量流入により湖沼の

富栄養化が進み,1960年代以降,全国の湖沼や河川などでの漁獲量は増大する傾向にある。

(3) 大都市では,住民の生活用水として地下水をくみ上げ過ぎたため,地域によっては地盤沈下が生じて標高が海面以下となった。

(4) 上流の工場から河川にカドミウムが流入したために,下流地域で第二の

水俣病が発生した。

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) 国内で販売される加工食品については,食品添加物だけでなくアレルギーの原因とされる特定の原材料も原則として

表示が義務づけられている。

(2) 有機JASマークは,国産の有機農産物やその加工食品に付けられるが,輸入農産物には付けられない。

(3) 外国から輸入した

遺伝子組み換え大豆を主原料として国内で加工される豆腐や納豆には,遺伝子組み換えの表示が義務づけられていない。

(4) 牛海綿状脳症(BSE)対策として,生産時からの履歴を把握するため,国産牛肉と同じく輸入牛肉も個体識別番号による管理が義務づけられている。

第5問 次の文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 16)

第二次世界大戦後の世界では,

市場経済に基づく西側陣営と

(a)計画経済に基づく東側陣営との対立が続いた。しかし,

東側陣営では次第に経済停滞が顕著となり,1989年の

東欧民主化革命と1991年の

ソ連解体を契機に市場経済化が進められた。こうした計画経済から市場経済への転換を図る国々は移行経済諸国と呼ばれる。アジアにおいては,改革開放政策を掲げ,経済成長著しい

(b)中国や,

ドイモイ(刷新)政策を掲げるベトナムなどがこれに相当する。

しかし,これらの国々の市場経済化は必ずしも円滑に進んできたわけではない。旧ソ連・東欧諸国においては急激な価格自由化政策が民衆の生活に打撃を与え,政策運営の失敗から

(c)ロシアでは経済危機を招くなど大きな混乱が生じた。また,中国でも,

(d)経済特区を設けた沿岸部で急速な経済発展が見られる一方,内陸部との所得格差の拡大が問題となっている。同時に,高い経済成長率を維持するためには,国内の資源だけでは足らず,新たな

(e)エネルギー資源の確保も大きな課題である。

このように様々な問題を抱えながらも,これら移行経済諸国は経済拡大を目指して,かつて対立関係にあった

(f)西側諸国の築いた経済システムへの接近や市場経済諸国との交流拡大を図っている。日本をはじめとする西側諸国も移行経済諸国との貿易・投資関係を深めている。それゆえ今後,経済グローバル化の展開は新しい局面を迎えると予想される。

問1 下線部(a)に関して,このような国々の経済体制の基本的特徴の記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) 土地・工場などの

生産手段は,国や協同組合の所有とされている。

(2) 中央政府は,生産量については計画に基づき統制を行うが,その配分に関しては計画・統制を行わない。

(3) 所得分配の平等化が進み,特権的利益を享受する階層が縮小するとともに,

官僚制の弊害が取り除かれた。

(4) 国有企業であっても,その行動目的は利潤を最大にすることにある。

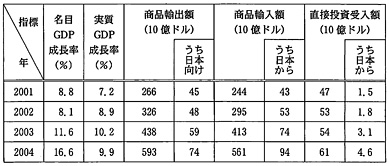

問2 下線部(b)に関して,次の表は,2001年から2004年の中国の経済指標を示したものである。この表から読み取れることとして最も適当なものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

内閣府政策統括官室(経済財政分析担当)編『世界経済の潮流』(2004年秋,2005年秋版),ジェトロ編『ジェトロ貿易投資白書』(2004,2005年版)により作成。

(1) 各年の

名目GDP成長率と実質GDP成長率との差を見ると,2003年は前年に比べ,全般的な物価水準が低下している。

(2) 2001年から2004年にかけて,中国の日本向け商品輸出額の各年の増加率は,中国の商品輸出額全体の各年の増加率を上回っている。

(3) 中国の

直接投資受入額は着実に増加しているが,日本からの直接投資額が占める割合は横ばいである。

(4) 中国は全体として

貿易黒字を続けているが,日本との貿易については貿易赤字の拡大が見られる。

問3 下線部(c)に関して,1990年代における

ロシア経済の混乱に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) 政府の対外債務不履行を懸念して,外国資本の引揚げが相次いだ。

(2) 為替レートの切下げに伴い,ロシア国内の製造業企業が大挙して国外に流出した。

(3) 流通機構の弱体化によって物資不足が深刻となり,

デフレーションが進行した。

(4) 金融政策の失敗から通貨供給量の減少が続き,通貨の価値が下落した。

問4 下線部(d)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1) 中国資本の企業立地は禁じられ,外国資本の企業のみが操業を許可される特別経済地域である。

(2) 外国資本の導入拡大を目指したもので,投資企業に税制面での優遇措置が設けられてきた。

(3) かつて外国の植民地となっていて,近年中国に返還された地域であり,返還前の経済諸制度が維持されている。

(4) 特に経済発展が遅れ,交易上不利であった地域の発展を促す目的で設立されてきた。

問5 下線部(e)に関連して,主なエネルギー資源とその利用に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) 石油や石炭など化石燃料は

一次エネルギーと呼ばれるのに対し,自然界で再生される太陽光や風力などは二次エネルギーと呼ばれる。

(2) 核分裂反応を利用した

原子力は,枯渇性資源に頼らないエネルギーとして実用化されており,代替エネルギーの代表的存在である。

(3) 領海の基線から

200海里以内の水域では,沿岸国に天然資源を管轄・開発する権利が認められている。

(4) 国連資源特別総会では,エネルギー資源は世界全体の共有財産であると確認され,その産出国の主権を一部制限できることが決められた。

問6 下線部(f)に関連して,移行経済諸国の新たな経済関係の構築に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

第6問 二人の高校生(A,B)による次の会話文を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)

A:レポートのテーマはもう決めた? あまり限定されるのも嫌だけど,自由過ぎるのも困るよね。(a)レポートを書くだけでも大変なのに。

B:身の回りの事柄を何か一つ取り上げて,そこから(b)社会の特徴を考えろと言われてもね。取りあえず服装と社会の関係をテーマに,とは思っているけど。

A:どうして服装なの? 最近は個性的なファッションの人が多いから?

B:違うんだ。大学生の兄が最近,就職活動を始めたんだ。そうしたらいきなりスーツ姿になってさ。なんでみんなが同じ格好をするのかなと思って。

A:なるほど。みんなが似たようなスーツ姿だね。現代は個性の時代と思っていたけど,大人になったら(c)周りに合わせることが大事ってわけか。

B:大人だけじゃないよ。私たちだって花火大会ではみんな浴衣だもの。(d)日本の伝統とも言えるけど,みんなが着ているからという理由も大きいよ。

A:浴衣って昔はふだん着だったのでしょう? 今はお祭り用かな。同じものでも意味づけが違うかもしれないね。そう言えば,僕らがはいているジーンズだって,(e)1960年代の若者文化では象徴的な意味があったって言うしね。

B:服装も社会とつながるでしょ。だから,どんな状況でどんな服装をするかを調べていけば,私たちを取り巻く社会の特徴が見えてこないかなと思って。もっとも,(f)どんなレポートになるかは,これからの努力次第だけどね。

問1 下線部(a)に関して,レポート作成の注意事項に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) 全体の構成や文章の論理的つながりを重視して書くこと。

(2) 文体は統一して,分かりやすく簡潔な文章で書くこと。

(3) 著作物からの引用は禁止されているので,自分の言葉で書くこと。

(4) 客観的事実と自分の意見とは,はっきり区別して書くこと。

問2 下線部(b)に関連して,現代社会の特徴に関する次の記述A~Cと,それらと関係の深い人名ア~ウとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【32】

A 複雑で大規模な組織の目的を能率的に達成するために,合理的に管理・運営される組織システムである官僚制が発達している。

B 近代以前の様々な社会的束縛からは自由になったが,人々は自由の重荷に耐えきれず,新しい型の権威に容易に従属してしまう危険がある。

C サービス経済が発展し,理論的知識が重視され,専門・技術職が重要になるとともに量的にも増大するなど,工業社会から脱工業社会への移行が進んでいる。

ア D.ベル イ フロム ウ ウェーバー

(1) A-ア B-イ C-ウ (2) A-ア B-ウ C-イ

(3) A-イ B-ア C-ウ (4) A-イ B-ウ C-ア

(5) A-ウ B-ア C-イ (6) A-ウ B-イ C-ア

問3 下線部(c)に関連して,

リースマンは,アメリカ中産階級の社会的性格に関し,現代の消費社会では,マスコミなどによってつくられた流行や同世代の人々の期待・好みに合わせる傾向が見られる,と分析した。このような人々の社会的性格をリースマンは何と呼んでいるか。最も適当なものを,次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。【33】

問4 下線部(d)に関連して,日本の

通過儀礼として

適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

(1) お宮参り (2) 七五三 (3) 八十八夜 (4) 葬 式

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

(1) 既存の社会の価値観に対抗するという傾向が強く,物質文明を否定して自然回帰を呼び掛けた

ヒッピーなども含まれる。

(2) マスコミ主導による華やかな消費文化という性格が強く,テーマパークブームや高級ブランド品ブームなども含まれる。

(3) 大人たちの価値観や学校制度に反抗するという性格が強く,この時期に,中学校や高校における校内暴力の発生数がピークを迎えた。

(4) 親しい友人とも直接会話ではなく,携帯電話のメールで連絡を取り合うようなメディア文化としてのケータイ文化が成立した。

問6 下線部(f)に関連して,次の文章はレポート執筆に至る一つの流れを記述したものである。文章中の【A】~【C】に入る用語を下のア~オのうちからそれぞれ一つずつ選び,その組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(9)のうちから一つ選べ。【36】

テーマを決めたら,次に具体的な課題を設定しよう。そのためには【A】で広く自由にアイデアを出し合ったり,【B】を使ってアイデアの関係を整理・類別するのも有効だろう。また,資料収集も大切だ。インターネットの利用も便利だが,基本はやはり図書館での文献調査だ。時には,質問紙を作って人々の生活実態や意識を調査することもある。あるいはまた,特定の人と直接会って詳しく話をうかがう【C】という方法を使った調査をする必要が出てくる場合もある。そして,執筆前には,カードなどを使って論点や資料を整理しておくことを忘れないようにしよう。

ア シンポジウム

イ ブレインストーミング ウ KJ法

エ アンケート

オ インタビュー

(1) A-ア B-イ C-エ

(2) A-ア B-イ C-オ

(3) A-ア B-ウ C-エ

(4) A-イ B-ア C-オ

(5) A-イ B-ウ C-エ

(6) A-イ B-ウ C-オ

(7) A-ウ B-ア C-エ

(8) A-ウ B-ア C-オ

(9) A-ウ B-イ C-エ