2007年度 センター試験【現代社会】解説

第1問

リード文

違憲審査権

教科書018 p.185の9~12行目「司法は,具体的な民事事件,刑事事件,行政事件の裁判をつうじて,国民の権利や自由を確保する役割をになうが,とくに,裁判所の違憲審査権(第81条)は,法律・命令などによる人権侵害を救済するために,重要な意味をもつ。」

教科書019 p.130の14~18行目「裁判所は,具体的な裁判にあたって,それらが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を有している(第81条)。これを違憲審査権といい,立法権や行政権によって基本的人権が侵されるのをふせぐためのものである。最高裁判所は,その判断を,最終的に確定する権限をもっているので,「憲法の番人」とよばれる。」

違憲審査権は19世紀に欧米で確立されたものだといわれている。議会が制定した法律に制約を加えることによって人権保障を実現させるといった考え方がその背景にある。

衆議院の解散

教科書018 p.191 8~10行目 「衆議院が内閣不信任の議決をしたときは,内閣は衆議院を解散するか,あるいは総辞職をしなければならないこと(第69条)などにあらわされている。」

教科書019 p.128 13~16行目「内閣は,行政をおこなうにさいして,国会に対し連帯して責任を負う(第66条3項)。したがって,衆議院が内閣に対して不信任決議をしたときには,内閣は総辞職するか,衆議院を解散しなければならない。」

衆議院の解散を規定した憲法の条文は第7条と第69条の二つがある。衆議院の解散は形式的には天皇の国事行為であるが,実際には誰が(どの機関が),どのようにして解散を決めるのかについては様々な解釈があるが,その一つとして内閣の権限が指摘されている。

法の支配

教科書018 p.152 15~19行目「中世イギリスの法観念に由来する法の支配は,絶対君主の専断的支配に対するコモン・ロー(判例法)の優位として確立し,個人の自由を擁護する原理となった。」

教科書019 p.105 19~22行目「国民も,政治をとりおこなうものも,ともに国民の意思にもとづいてつくられた法に従わなければならない。為政者が勝手気ままに統治するのではなく,行政も裁判もすべて法によっておこなわれる。これを「法の支配」の原則という。」

法の支配でポイントとなるのはイギリスのエドワード・コークやダイシーがあげられる。この法の支配と似た考え方として法治主義がある。これはドイツが中心となって広がっていった概念である。主たる相違点は,法の内容を細かく問うかどうかという点が指摘されている。法治主義では議会が制定した法に効力を認めるが法の支配では悪法の存在は許していない。

【問1】

強行採決

教科書018 p.190 17~19行目 「国会の議決は,ふつう,多数決による(第56条)が,議決にいたるまでに少数意見にも十分配慮した冷静な討議がなされることこそ重要である。」

教科書019 p.127 17行目 「国会の議決はふつう多数決でおこなわれる。多数決による議決にあたっては,議員相互で納得のいく話し合いと討論がおこなわれ,少数意見も尊重されなければならない。十分な審議をへないで多数党による強行採決がくりかえされると,議会制民主主義の意義は失われることになる。」

国会では与野党の採決日の合意が必要であるといった法律はない。議事の運営方法が民主主義に反するかどうかといった点が問題となっている。

政党交付金

教科書018 p.206 2~4行目「政党助成法を制定して,政党に国庫から助成金を配分し,政党の役割を強める改革をおこなうとともに,政治資金規正法の強化に取り組んだ。」

教科書019 p.136 注3「1994年の政治資金規正法の改正で,政治家個人への政治献金が禁止されるいっぽうで,政党の活動費を国庫から補助する政党助成法が制定された。」

政党交付金は,国が税金から政党に資金を出すシステムをいう。よって「政党交付金という形で政党に献金することは禁じられていない」という文が誤りとなる。ちなみに,日本では政治家個人への献金は原則として禁止されている。政治家に献金しようとする場合は指定された政治団体を通じてのみ個人が献金することができる。企業献金は一切禁止である。

影の内閣

教科書019 p.106 7~18行目「イギリスは…議会は上院(貴族院)と下院(庶民院)からなり,下院優位の原則がとられている。首相には下院で多数を占める政党の党首が選出され(国王により任命),内閣は首相によって組織される。内閣は,下院の信任を失えば,総辞職するか,下院を解散して国民の意思を問わなければならない。下院では,二大政党が政権獲得をめざしているが,野党となった政党は影の内閣(シャドーキャビネット)を組織して,政権交替にそなえている。」

イギリスで野党第一党が就任する影の首相には国家予算が配分される公職である。これは議会政治を運営するために野党第一党が政策を立案する力を向上させる必要があるからである。日本でも公職ではないが同じような組織として「明日の内閣」(新進党,自由党),「次の内閣」(民主党)などがある。

【問2】

最高裁判所

教科書018 p.185 13~p.186 4行目「司法権は,すべて,最高裁判所を頂点とする裁判所に属する(第76条1項)。旧憲法下でおかれていた行政裁判所や軍法会議などの特別裁判所は,認められない(同2項)。裁判所には,最高裁判所と下級裁判所がある。下級裁判所としては,法律(裁判所法)により,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所の4種類の裁判所が設けられている。裁判は,審理を慎重に,誤りのないようにするため,審級制がとられており,通常は,第一審,控訴審,上告審の三審制である。」

教科書019 p.131 6~13行目「最高裁判所の長官は,内閣の指名にもとづいて天皇が任命し(第6条2項),長官以外の裁判官は,内閣が任命する(第79条1項)。そして,最高裁判所の裁判官は,適任かどうかを国民投票によって審査される(国民審査,第79条2・3項)。また,両議院の議員で組織される弾劾裁判所は,ふさわしくない行為をした裁判官を訴追しやめさせることができる(第64条)。そして,裁判の公開が定められている(第82条)。このように,裁判を民主的に統制する制度が設けられているのである。」

最高裁判所に関する知識・理解力を問う問題。行政に関する裁判は現行憲法では裁判所に委ねられている。最高裁判所の判事は,下級裁判所判事,弁護士,大学教授,行政官,外交官から選ばれている。

【問3】

国政調査

教科書018 p.190 10~13行目 「両議院には,立法・財政や行政の監督などの権限を有効適切に行使するため,ひろく国政に関する事項を調査する権限(国政調査権)が与えられている。そのために,両議院は,証人の出頭および証言や記録の提出を求めることができる」

教科書019 p.127 3~8行目 「国会は,法律案の議決(第59条1項),予算の議決(第60条2項),条約の承認(第61条),内閣総理大臣の指名(第67条)などの重要な権限をもっている。また,両議院それぞれに与えられている国政調査権(第62条)は,立法や行政の監督などのために国政に関することがらを調査する権限であり,国民の知る権利を拡大していくうえでも重要である。」

国会の会期中は逮捕されず

教科書018 p.189 14~16行目「国会議員には,国民の代表者としての行動を保障するため,会期中の不逮捕特権(第50条),院内での発言などについて院外で責任を問われない免責特権(第51条)が認められている。」

国会議員は現行犯逮捕の可能性があるのを知っているかどうかがポイント。過去にも同様の出題があった。

特別委員会

教科書018 p.190 14~17行目「国会の両院は,委員会制度を採用しており,実質的な審議は,関係の委員会(常任委員会,特別委員会)でおこなわれる。そして,委員会で審議された結果が本会議に報告されて議決される。」

教科書019 p.127 15~17行目「国会の議決は,それぞれの院の議員全員で構成される本会議でおこなわれるが,実質的な審議は前もって常任委員会と特別委員会でなされる。」

国会では,特別に必定がある場合に限って特別委員会が設定されることが国会法により定められている。

特別国会

教科書019 p.127 表「国会の種類」

日本国憲法第54条にある特別会のこと。衆議院が解散された後に行われた後に行われた衆議院議員総選挙後の30日以内に召集される国会のこと。新聞やテレビなどで特別国会といわれているもの。

【問4】

小選挙区比例代表並立制

教科書018 p.204 11~17行目「比例代表制は,得票率に応じて政党に議席を配分するので,民意が議会の構成に比較的正確に反映され,少数者を含めて多様な意見や利益が政治に代表される。これに対して小選挙区制は,各選挙区で第1位の得票をえた候補が当選するため死票が多くなるが,国全体にわたって相対多数の支持をえる政党が得票率を上回る議席を獲得でき,勝ち負けの差がはっきり出る。2つの制度を結合したのが,日本の衆議院選挙での小選挙区比例代表並立制だが,小選挙区の総定数が比例代表よりはるかに多い。」

教科書019 p.135 1~6行目「わが国では,衆議院議員の選出は,小選挙区制(定数300)と,全国を11ブロックにわけた比例代表制(定数180)とを組み合わせた小選挙区比例代表並立制がとられている。参議院議員の選出は,各都道府県から数名の議員を選出する選挙区選挙と,全都道府県を1選挙区として選出する非拘束名簿式比例代表制とにわかれている。」

衆議院議員の定数は480人で、300人は小選挙区選挙で、180人は比例代表選挙で選ばれる。

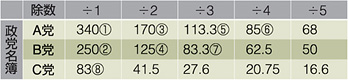

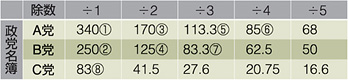

ドント式

教科書018 p.202「ドント式による政党別当選者数(定数を8名とした場合の第8位までの当選者を選出)ドント式による当選者の議席配分方式の選挙は,1983年の参議院比例代表区ではじめて採用され,衆議院では1996年の衆議院小選挙区比例代表並立制の比例代表区ではじめて採用された。ベルギーの法学者であるビクター=ドント(1841~1901)が考案したもので,各政党の得票数を1から順に自然数で割り,その商(割算の答え)の大きい順から議員定数に達するまで当選人を決めていく方法である。数値は得票数とその商数。単位は万票。上表の獲得議席数A党=4,B党=3,C党=1。」

日本の比例代表制選挙では、いずれもドント式(d'Hondt)を用いている。

選挙区選挙

教科書019 p.135 3行目「参議院議員の選出は,各都道府県から数名の議員を選出する選挙区選挙と,全都道府県を1選挙区として選出する非拘束名簿式比例代表制とにわかれている。」

拘束名簿式と選挙区選挙の用語の意味を理解していることが必要である。

【問5】

国民審査

教科書018 p.187 10~11行目「最高裁判所裁判官の国民審査は,国民による一種のリコール制度として,裁判所に対する民主的統制の意義をもつ(第79条2~4項)。」

教科書019 p.131 8~10行目「最高裁判所の裁判官は,適任かどうかを国民投票によって審査される(国民審査,第79条2・3項)。」

国民審査は最高裁判所の裁判官を対象に行われる。

罷免

教科書018 p.187 4~6行目「裁判官は,心身の故障のため職務をおこなうことができないと裁判で決定された場合,または,国会に設けられる弾劾裁判所の裁判による場合以外には,罷免されないものとする」

教科書019 p.115 12~13行目「日本国憲法は,国民に公務員の選定・罷免権を保障し」

投票者の過半数が「×」印を付けた場合に罷免となる制度である。投票用紙に何も書かないで投票した場合,信任とみなされることになっている。今までに国民審査によって罷免された裁判官はいない。

【問6】

住民投票

教科書018 p.199 2~7行目「1990年代後半以降,市町村合併や公共事業などについて,住民がみずから決めようとする住民投票が各地でおこなわれるようになった。

住民投票に対しては,代表民主制の否定であるとか,国全体の問題を一地域の住民が決定することになるといった批判もあるが,それが地方自治・住民参加の進展を示すものであることも否定できない。」

教科書019 p.133 18~20行目「こんにちでは,全国各地で住民投票が実施され,地域住民の意思を政治に反映させる有効な手段として,注目されている。わたしたち1人ひとりが地域社会の一員として地域のことに関心をもち,積極的にそこに参加していってこそ,政治が地域住民のものになるのである。」

住民投票による決定事項は政策に対する強制力は持たないということを知っている必要がある。

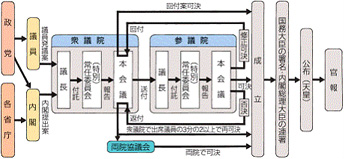

衆議院本会議における法律案・予算案の可決

教科書018 p.190 17~19行目 「国会の議決は,ふつう,多数決による(第56条)が,議決にいたるまでに少数意見にも十分配慮した冷静な討議がなされることこそ重要である。」

教科書019 p.127 15~17行目「国会の議決は,それぞれの院の議員全員で構成される本会議でおこなわれるが,実質的な審議は前もって常任委員会と特別委員会でなされる。国会の議決はふつう多数決でおこなわれる。」

憲法第56条に「議事は,出席議員の過半数でこれを決し…」とあるので,「総議員の過半数」という標記が誤りとなる。

法律案は,衆議院に先に提出しなければならず

教科書019 p.127「予算はかならず衆議院先議でなければならないが,法律案は衆・参議院のどちらに先にかけてもよい。」

<教科書p.127の資料>

衆議院の先議権は予算についてであり,法律案ではない点に留意する必要がある。

日本国憲法の改正

教科書018 p.163 19~21行目「最高法規である憲法の改正については,国会両院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数の賛成が必要とされ,慎重な手続きが定められている(硬性憲法)(第96条)。」

教科書019 p.109 20~21行目「憲法は国の最高法規であって,それに違反する法律などは効力を有しない。また,最高法規である憲法の改正には,厳格な手続きが定められている(硬性憲法)。」

日本国憲法は制定以来一度も改正されたことはない。また,改正手続きに関しても,例えば国民投票の過半数といった場合,総数の過半数なのか,投票数の過半数なのかといった点など細かなところまでは定められていない。

【問7】

学問の自由

教科書018 p.176 6~10行目「誰もが自由にものを考え,自由にものをいえるという精神の自由は,人間らしく生きていくために不可欠なものであると同時に民主主義の基礎でもある。日本国憲法は,精神の自由として,思想・良心の自由(第19条),信教の自由(第20条),言論・出版その他の表現の自由(第21条),学問の自由(第23条)を保障している。」

教科書019 p.110 10~13行目「思想・良心の自由(第19条)をはじめ信教の自由(第20条),集会・結社の自由,言論・出版などの表現の自由(第21条),学問の自由(第23条)などがある。」

日本国憲法に学問の自由が規定された歴史的背景には滝川事件や天皇機関説事件などがある。この学問の自由には大学の自治も含まれているといわれている。

政教分離原則

教科書018 p.177 1~2行目 「日本国憲法は,とくに,国と宗教との結びつきを否定する政教分離の原則を詳細に定めている。」

教科書019 p.110 20~21行目 「信教の自由については,とくに,国家と宗教との結びつきを否定する政教分離の原則を詳細に定めている。」

政教分離というのは,国家権力と宗教団体とを分けるという原則である。よって,国家権力がある特定の宗教団体等を援助したり,逆に統制したりすることはできないということを指す。

労働三権

教科書018 p.132 10~15行目「戦後,日本国憲法によって,労働者の団結権,団体交渉権,団体行動権(争議権)のいわゆる労働三権が保障されるようになった。これら三権は,労働権(勤労権)とあわせて労働者の経済的地位の向上と民主化に大きな役割をはたしてきた。そして,これらの権利を具体化するために,労働基準法,労働組合法,労働関係調整法の労働三法が制定された。」

教科書019 p.132 9~10行目「公務員労働者の場合には,ストライキ権などの労働三権が,法律できびしく制限されているという問題もある。」

p.115欄外「判例 全農林警職法事件」

最高裁判所は,「公務員の地位の特殊性」と「職務の公共性」を理由として,公務員の争議行為の禁止を合憲としている(1973年)。この判決には,学説上批判が少なくない。」

労働三権は,原則として全ての労働者に認められた権利である。しかし,公務員には団体行動権は認められていない。また,警察職員,消防職員,海上保安庁職員,監獄職員,防衛省職員には、団結権・団体交渉権・団体行動権の全てが認められていない。

黙秘権

教科書018 p.177 12~19行目「憲法は,第31条で,法の定める適正な手続きによらなければ刑罰を科せられないとして,適正手続主義と罪刑法定主義の原則を定め,第33条以下では,刑事事件の被疑者や被告人の権利を守るための手続きを詳細に定めている。逮捕や捜索についての令状主義の原則(第33条,第35条),自白のみによる処罰の禁止や黙秘権の保障(第38条)などがそれである。これらは,冤罪(無実の罪)をふせぐためにも,厳格に守られなければならない。」

黙秘権は「刑事事件」において自分にとってに不利益な供述を強要されない権利のことをいう。よって「民事事件」が誤りとなる。

【問8】

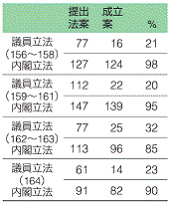

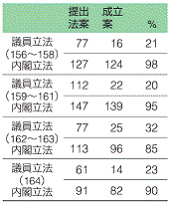

内閣が法案を提出

教科書018 p.192 欄外

「国会で審議される法案には,内閣提出法案と国会提出法案の二つがある。提出件数は内閣が提出する法案が圧倒的に多い。表中の( )の数字は継続審査に付されていた件数である。国会は「唯一の立法機関(憲法第41条)」であるが,行政府が中心的な法案提出者となっている。内閣法制局資料による。」

教科書019 p.128 欄外 の資料

内閣から法案は多数提出されていることが資料からもわかる。

議院内閣制

教科書018 p.156 15~25行目 「イギリスなどでは,行政府が議会の信任によって成立する議院内閣制を基本とする政治制度がとられている。国民の選挙によって選ばれる議会が立法権をもち,議会で首相が選出される。首相は閣僚を指名して内閣を構成する。内閣は,国民の代表である議会に対して連帯して責任を負いながら行政や外交をつかさどる。内閣は議会から不信任された場合,総辞職するか,議会を解散して,国民の信を問うことになる。」

教科書019 p.128 1~16行目「日本国憲法は,「行政権は,内閣に属する」(第65条)と定めている。内閣は,内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される(第66条1項)。内閣総理大臣は,行政を統括する重い責任と大きな権限をもつから,国会議員のなかから国会の議決で指名される(第67条1項)。その他の国務大臣は,内閣総理大臣によって任命される(第68条)。 内閣には,一般の行政事務のほか,法律の誠実な執行と国務の総理,外交関係の処理,条約の締結,予算の作成と国会への提出,政令の制定などの権限がある(第73条)。このほか,天皇の国事行為に対する助言と承認(第3・7条),最高裁判所長官の指名,その他の裁判官の任命(第79条1項・第80条1項)なども内閣の権限とされている。

内閣は,行政をおこなうにさいして,国会に対し連帯して責任を負う(第66条3項)。したがって,衆議院が内閣に対して不信任決議をしたときには,内閣は総辞職するか,衆議院を解散しなければならない。このような国会と内閣の関係を議院内閣制という。」

行政権を担当する人物を直接国民が選ぶのではなく,議会が選出するというのが議院内閣制のポイント。一方,大統領制では行政権を担う人を国民が直接選ぶシステムを採用している。これをもとに,立法・司法・行政の三権が厳格に分離されているのはどちらのシステムなのかを考える。

第2問

為替相場

教科書018 p.88 21~23行目「ほんのわずかな金利差や為替相場の差を求めて,膨大な額の貨幣が,価値増殖のために瞬時に国境をこえて動き回っている。」

教科書019 p.157 1~6行目「国際間の取引は,通常,外国為替手形を用いて決済される。この手形は一般に銀行のあいだで相互に決済され,残高は外貨で清算される。外国為替の売買にさいしては,為替レート(為替相場)が問題となる。為替レートとは,自国通貨と外国通貨の交換比率のことで,ドル1単位が円何単位分と交換されるかというのが,円建て為替レートである。」

為替相場には変動相場制と固定相場制があるが,今日の先進国の通貨は変動相場制を採用している場合がほとんどである。この変動相場制では,需要と供給の関係を中心に,時間と共に異なる比率で取引が行われている。

【問1】

円高

教科書018 p.261 5~8行目「円高・ドル安になると,日本はアメリカの商品を買いやすくなるので輸入が増える。逆にアメリカは日本の商品を買いにくくなるので,日本からの輸出は減る傾向がある。」

教科書019 p.157 9~11行目「円高になると,輸出は不利になる。なぜなら,日本で150万円の輸出品は,1万ドルから1.5万ドルへと価格があがり,日本製品の価格競争力が低下するからである。いっぽう,1万ドルの輸入品に対する支払いは,150万円だったのが,100万円ですむため,輸入する日本側にとっては有利になる。」

外国から農産物を輸入するということは,海外への支払いのためにドルが必要になる。ということは,円を売ってドルを買うので,円売りに伴う円安が予想されるようになる。

日本に海外から旅行者がたくさん来るということは,旅行をするために円をたくさん買う人がきたと解釈できる。よって,円買いに伴う円高が予想される。

国外から日本企業に支払うということで,円を購入する必要がでてくる。よって,円買いに伴う円高が予想される。

日本の居住する外国人が母国にお金を送るとき,円を売って母国の通貨にかえなければならない。よって,円売りに伴う円安が予想される。

【問2】

ドル高是正

教科書018 p.265 22行~p.266 2行目「1980年代前半,アメリカではドル高がつづき貿易赤字が拡大した。このため,1985年のG5プラザ合意でドル高是正がはかられ,円高・ドル安になったが,それでも日本の黒字は解消されなかった」

教科書019 p.158 16~18行目「1985年には,アメリカの拡大した貿易赤字を縮小させるため,G5がひらかれ,ドル高を是正するために各国が協調するというプラザ合意が成立した。」

この文が1985年のプラザ合意に関する記述であることを読みとることができれば判断できる。

サミット

教科書018 p.265 14~16行目「先進国は主要先進国首脳会議(サミット)をひらき,通貨問題,通商問題をはじめ,開発援助や環境問題を含めた世界経済全般の問題を話し合っている」

教科書019 p.158 20~21行目「1975年からは毎年,主要国首脳会議(サミット)がひらかれ,世界経済の重要課題が議論されている」

G7とサミットは同一のものかどうかを知っていれば答えられる問題。この二つは違うものなので誤り。

ミレニアム宣言

教科書019 p.151 欄外「2000年に,国連の場でひらかれた加盟国首脳会議(ミレニアム-サミット)で採択された宣言。貧困・飢餓の半減,教育やジェンダー平等の推進,保健衛生の改善など,実現されるべき8つの開発目標が盛り込まれた」

ミレニアム宣言は貧困と飢餓の撲滅,初等教育の達成,ジェンダーの平等と推進,エイズやマラリアなどの防止,環境の持続可能性を確保することなどを中心に2000年の国連ミレニアムサミットで宣言された。

G7

教科書018 p.265 欄外「G5 先進5か国財務相・中央銀行総裁会議。アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス,日本をいう。これにイタリアとカナダを加えるとG7,ロシアを加えるとG8。」

教科書019 p.158 18~20行目 「G7などの場で各国の金利を調整したり,為替相場の安定をはかるなど,政策協調がおこなわれている。」

G7では金利を一定一律にすることを目標とはしていないことを理解していれば答えられる。

【問3】

日米構造協議

教科書018 p.266 3~5行目「1989年,日米構造協議で,両国の経済構造全般について議論がかわされ,1993年には日米包括経済協議へと発展した」

教科書019 p.156 欄外「日米構造協議では,系列のような取引慣行や複雑な流通機構など日本市場の閉鎖性が問題とされた。1995年,自動車分野の決着で個別分野の交渉は終了したが,規制緩和や競争政策などは継続協議となった。」

この記述が日米構造協議に関するものであることが理解できているかどうかがポイント。

包括通商法

教科書018 p.266 欄外「アメリカに対して不公正な貿易行為をおこなっていると判断される相手国を特定し,これに制裁的な措置を加えることを認めた法律。」

教科書019 記載なし

米国通商法301条を強化したスーパー301条は,市場が閉鎖的なためにアメリカ企業の市場参入を妨害していると米国通商代表部が断定した場合,相手国に対して改善を要求するというもの。この時,関税引き上げの可能性も示しており,GATT違反の疑いもあるという指摘がある。よって「GATTルールに基づいて制定」という部分が誤りとなる。

コメも部分的に市場が開放

教科書018 p.122 16~19行目「海外からは農産物の輸入自由化が求められてきた。牛肉とオレンジにつづいて,米の自由化が求められ,GATTウルグアイラウンドの交渉の結果,わが国は1993年に米の部分的な市場開放を受けいれ,1999年から米の輸入は関税による調整(関税化)に移行した。」

教科書019 p.91 8~9行目「農産物の輸入自由化がすすめられ,米についても1999年に輸入関税化となった。」

米の輸入自由化に関する知識があれば判断できる。

【問4】

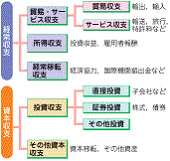

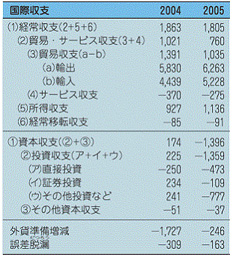

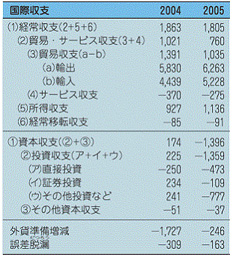

国際収支

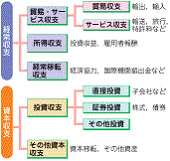

教科書018 p.262 13行目~p.263 9行目「輸出入や,国際的な資金の移動など,1年間におこなわれた国際的経済取引の結果を,貨幣額であらわしたものが国際収支である。国際収支は財・サービスなどの取引をまとめた経常収支と,資金の流れをまとめた資本収支に大きくわけられる。経常収支はさらに,財の輸出入をあらわす貿易収支,旅行や輸送の収支をあらわすサービス収支,海外からの利息や雇用者給与などの所得収支,さらに食糧・医薬品などの無償援助の成果をあらわす経常移転収支にわけられる。また,資本収支はおもに,海外子会社の設立などをあらわす直接投資と,海外の株式・債権の購入などをあらわす投資収支にわけられる。

国際収支の見方には注意が必要である。国際収支では,貨幣が日本にはいってくる場合をプラス,日本から出ていく場合をマイナスとして計上する。したがって日本から海外へ旅行する人が増えれば,海外にお金をもって出る人が増えるからサービス収支は赤字になるが,海外旅行者の多さは,勤労者の所得状況が良好なためとも考えられる。また,アメリカに対する貿易黒字も,それだけ日本の製品が多く売れたことを意味する反面,深刻な経済摩擦を生み出す原因にもなる。こうした点から,通貨価値の安定や貿易ルールの作成などに取り組む国際機関や,経済政策をめぐる協議の場が必要になる。」

← 教科書p.263の資料

教科書019 p.156 1~13行目「国際経済は,さまざまな商品・サービスなどの取引を通じて,発展してきた。

外国との商品やサービスの取引の収支(外国から受け取った金額と支払った金額の差額)をあらわしたものが,国際収支である。国際収支は,モノやサービスの動きを示す経常収支と資本取引を示す資本収支とに大別される。

経常収支は,モノの輸出入や輸送・旅行その他サービスの動きを示す貿易・サービス収支,賃金や利子などの所得の受け取りと支払いの差額をあらわす所得収支,無償資金援助など対価をともなわない一方的な移転の差額である経常移転収支の合計である。また資本収支は,直接投資や証券投資,およびその他投資収支を示す投資収支,資本移転やその他資産などを示すその他資本収支からなっている。」

国際収支に関する知識があるかどうかがポイント。国際収支には経常収支と資本収支があり,前者は財やサービスの取引がまとめられ,公社は資金の流れがまとめられている。経常収支には貿易収支,サービス収支,所得収支,経常移転収支があり,資本収支には直接投資や間接投資に関する額がまとめられている。

資本収支

教科書018 p.262 20~22行目「資本収支はおもに,海外子会社の設立などをあらわす直接投資と,海外の株式・債権の購入などをあらわす投資収支にわけられる」

教科書019 p.156 11~13行目「資本収支は,直接投資や証券投資,およびその他投資収支を示す投資収支,資本移転やその他資産などを示すその他資本収支からなっている」

ある国の資本収支が黒字であるということは,外国からの資本が国内に入り込んでいることを意味する。例えば,外国企業が国内に進出するとか,外国の人が国内の株を購入するといった場合などである。

累積債務問題

教科書018 p.267 18~p.268 3行目「南北格差を解消するため,「北」の先進国も資金援助をつづけている。しかし,グローバリゼーションの進展するなかで南北格差は拡大し,借金が年々増大する累積債務問題に悩まされている。とくに,バングラデシュ,カンボジア,エチオピア,ルワンダなどは,低所得なだけでなく保健・教育面の遅れも著しい最貧国(LDC,最も開発の遅れた国)である。また,ミャンマー,ソマリア,ニカラグアなど債務残高がGNIの80%をこえる重債務貧困国(HIPC)も存在する。これらの国では借金の返済に税収のほとんどが使われ,教育や衛生管理など,社会発展の基礎づくりに資金を残せない事態をまねいている。資金の貸し手である先進国は,債務返済の繰り延べ(リスケジューリング)や贈与資金の割合を増やすなどの努力をつづける必要がある。」

教科書019 p.163 3~9行目「石油危機は,先進国だけでなく,途上国のなかでも,石油を輸入する国には大きな打撃となった。さらに1980年代になると,先進国や国際金融機関から工業化のため借り入れた資金を返済できなくなり,債務が累積する国が出てきた。1990年代にはいり,債務の返済が繰り延べ(リスケジュール)されたり,その一部が削減されるようになったが,アフリカ諸国などの重債務貧困国の債務問題は,依然として深刻である。」

先進国が途上国の国債に投資するということは,途上国にとっては借金になるので,何とか輸出を伸ばして景気をよくしないと借金返済が困難になってしまうということになる。

新国際経済秩序樹立宣言

教科書018 p.268 欄外「自国資源に対する所有権を確保し,みずからの生産管理のもとで正常な経済発展をとげるため,従来の国際分業のありかたに修正をせまる姿勢をいう。資源ナショナリズムとしてとらえることもある。1974年「新国際経済秩序樹立に関する宣言」が国連で採択されている。」

教科書019 p.162 17行目~p.163 1行目「いくつかの産油国は,1960年に石油輸出国機構(OPEC,オペック)を形成して,長年,先進国や国際石油資本(石油メジャー)によっておさえられていた自国資源に対して経済主権を宣言し,経済発展に役だてようとした(資源ナショナリズム)。OPECは石油価格を引き上げ,外国系の産油会社の経営に参加し,まもなくこれを国有化していった。これをかつての国際経済体制に対し,新国際経済秩序(NIEO,ニエオ)樹立への動きとよんだ。」

新国際経済秩序樹立宣言は天然資源の主権に関するものであることを理解していれば答えられる。

【問5】

金(きん)との交換

教科書018 p.103 4~8行目「かつて1930年代までは,一国の通貨量が中央銀行の保有する金の量と結びつけられた金本位制度が採用されていた。金本位制度のもとでは,紙幣は金と交換のできる兌換紙幣であった。そのために,金の保有量から離れて通貨量を政策的に増減させて景気を調整することはできなかった。」

教科書019 p.159の欄外「1960年代にはいり,アメリカは,ベトナム戦争(→p.152)への軍事介入や対外投資の増大,そして貿易赤字の拡大などによって,国際収支が悪化した。流出したドルが金と交換されると,アメリカの金準備は減少し,ドルに対する信任も低下した」

アメリカは大量の金を準備しており、ドルは国際通貨として、金1オンス=35ドルの比率でドルと金の交換を保障した。一方,各国通貨は金1オンス=35ドルの比率で金との交換を保障されており、ドルとの間の交換比率は固定された。日本でも平価を1ドル=360円に固定した。欧米主要国が金との交換を保障されていたわけではないので誤り。

IMF

教科書018 p.264 6~11行目「1944年のブレトンウッズ協定によって,通貨の安定と短期の貿易資金融資をおこなうIMFと,経済発展にむけた長期の融資をおこなう国際復興開発銀行(IBRD,世界銀行)が設置された。IMFはもともと,ドルを基軸に為替レートを固定する固定相場制を維持する機関だったが,近年では貿易資金融資のほかに,移行経済国や発展途上国への金融支援や政策勧告などもおこなっている。」

教科書019 p.158 1~7行目「保護主義的なブロック経済の形成が,第二次世界大戦をまねいた苦い経験をふまえ, アメリカなど連合国は,自由貿易を柱とした戦後国際経済体制を確立するため,ブレトンウッズ協定(1944年)をむすび,国際通貨基金(IMF)などを設立した。IMFは,金とドルを基準とした固定相場制を採用し,為替相場を安定させて,貿易の拡大をめざした。」

先進国は続々と変動相場制に移行していったので,「先進国の一部が脱退した」という点が誤りである。

金(きん)とドルとの交換停止

教科書018 p.117 21~23行目「1971年8月,アメリカは金とドルとの交換停止を発表し(ニクソン‐ショック),12月には1ドルが360円から308円に切りさげられ(円の切りあげ),日本経済は大きな打撃を受けた。」

教科書019 p.158 8~13行目「アメリカ経済が強いときは,アメリカは,IMF体制のもと固定相場制を維持できた。しかし,しだいにアメリカの国際収支が悪化して,ドルに対する信任が低下した。1971年には,金・ドル交換停止(ニクソン-ショック)に追い込まれた。その後もドル価値の下落はとまらず,73年に先進各国は,経済情勢に応じて通貨価値が変動する変動相場制に移行した」

切り下げというのは一般に,物価や貨幣価値を低くすることであり「平価―」といったように使われる。ニクソンショックでは,ドルが切り下げられたので,言い換えれば円が切り上げられたということになる。この点が誤り。

変動相場制

教科書018 p.261 16~18行目「現在ドルや円など主要通貨の為替レートは,外国為替市場で,需要と供給のバランスによって決められている。これを変動相場制という。」

教科書019 p.158 12~13行目「73年に先進各国は,経済情勢に応じて通貨価値が変動する変動相場制に移行した」

変動相場制になると,為替レートが動くことから,その差益を求めて売買が活発に行われるようになった。よって適当である。

第3問

青年期

教科書018 p.72 4~14行目「青年期はみずからの人生を主体的に選びとる時期であり,特別の意味をもつ。近代フランスの思想家ルソーは,青年期を「第二の誕生」と呼んだ。人は12~13歳になるとそれまでの児童とも,成人のそれとも異なる心理傾向をもちはじめる。青年はもはや子どもではないと同時に,いまだおとなでもない。こうした状態を境界人(マージナルマン)という。青年期は子ども集団とおとな集団のいずれにも所属しないことから,心理的に不安定な状態におかれ,自立心と反抗心が芽ばえる半面,自分の判断に自信がなく,劣等感に悩まされることもある。こうしたことから青年期は,さまざまな心理(葛藤)にとらわれる時期であるが,それはみずからの個性を形成するための生まれいずる苦しみの時期でもあるといえる。」

教科書019 p.57 10~13行目「青年期とは,この12~13歳のころ,つまり中学生のころから高校時代,さらにその後の数年間をへて,精神的にも経済的にも自立しておとなになる24~25歳ころまでの時期をいう。」

青年期は、一般的に14、15歳から24、25歳まで時期をさすが,近年においては,この期間が長くなる傾向があり,中には30歳前後までを広く青年期とするべきだという主張もでてきている。

【問1】

第二次性徴

教科書019 p.57 10~12行目「体毛がはえたり,声変わりしたり,乳房が発達したりして第2次性徴があらわれるころになる」

第二次性徴というのは男女の形態的な違いを示す言葉ではなく,違いがあらわれていく過程を示している。よって誤りである。ちなみに,体の成長の過程には共通の順序があり,成長時期は早まりつつある。また,成長には個人差がある。

【問2】

パラサイト・シングル

教科書018 p.73 7~10行目「学校卒業後も親元に同居し,自立にともなう苦労を回避し,みずからの趣味と自由な独身生活を楽しむ独身男女の暮らしぶりを,社会学者の山田昌弘は「パラサイト-シングル」と呼んだ。モラトリアム心理の延長上とも考えられ,親に対しては子,社会に出ればおとなという立場は,子どもとおとなのそれぞれのよいところだけをとる生き方である。」

教科書019 記載なし

学校を卒業したあとも親と同居し,基本的な生活条件を依存している未婚者のことをパラサイトシングルという。パラサイトは寄生虫,シングルは独身の意味である。

ライフサイクル

教科書018 p.72 1~5行目「人の一生はおよそ80年である。その生涯は,乳児期からはじまって,しだいに成長をとげて,老年期に及ぶ。このライフサイクルの過程において,青年期はみずからの人生を主体的に選びとる時期であり,特別の意味をもつ」

教科書019 記載なし

ライフサイクルは,人生の経過を円を描いて説明するものである。

モラトリアム

教科書018 p.72 26~p.73 5行目「モラトリアムとは猶予期間のことである。また,日本の心理学者小此木啓吾は,現状に対する自己満足,欲望の解放としらけ気分,私生活へのこだわりといった特徴の強い,1970年以降の青年の心理的特徴を「新しいモラトリアム心理」と呼んだ。こうした心理傾向は青年期の延長で一種の社会的性格にまでなっていると考えられている」

教科書019 p.57 17~19行目「アメリカの心理学者エリクソンは,青年期を「モラトリアム(支払い猶予)」の年代とよんだ。青年期は,社会的な責任や義務が猶予されているのである。」

モラトリアムに関してはエリクソンや小此木啓吾が話題になることが多い。それぞれの学説(概念)とニートのような具体例が結びつけられれば,より理解が深まる。

ピーターパン・シンドローム

教科書018 記載なし

教科書019 記載なし

大人になることが嫌で,現実の世界から逃げようとしている男性の症候群のことをピーターパン・シンドロームという。

【問3】

自己意識

教科書018 記載なし

教科書019 p.56 注 自我 「「自分」を自分で意識したり,「自分」と「自分」以外のものを区別したり,さまざまな自分の要素や体験を一まとめにして1個の「自分」をつくりあげたり,また,自分の気持ちや行動・考えなどをコントロールしたりする心のはたらき。」

自己意識の形成は,私とはどのような存在なのかを明らかにすることであり,自己保存の欲求ではない。

【問5】

待機児童

教科書018 記載なし

教科書019 p.50写真「保育所」の解説文「2.3万か所あるが、都市部を中心として入所待ちの児童が2.3万人いる」」

今日,待機児童ゼロ作戦が展開されており,その効果が着実にあらわれていることを理解している必要がある。

女性労働者の時間外・休日労働

教科書018 p.136 5~12行目「1997年には男女雇用機会均等法が改正され,これまでの努力義務が禁止措置にかわり,セクシュアルハラスメントの防止規定も新たに加えられた。

他方,これと同時に労働基準法が改正され,時間外労働や深夜業などについての女子保護規定が原則として撤廃された。」

教科書019 p.97 5~14行目「女性労働者がその能力を発揮してはたらけるようにするためには,労働条件の男女差別をなくし,職業上の男女平等を実現することが必要である。このため,1985年に男女雇用機会均等法が制定され(1986年施行),さらに1997年の改正により,雇用のすべての段階での女性差別が禁止され,セクハラ(セクシュアルハラスメント)の防止規定も新たに加えられた。いっぽう,これと同時に労働基準法が改正され,時間外・深夜労働などの女子保護規定が撤廃された(1999年施行)。また,育児休業の普及や保育所の充実など,子どもをもつ女性労働者が安心してはたらける条件を整備していくこともたいせつである。」

男女雇用機会均等法が改正されて,女性労働者に対する休日労働,深夜業が自由化されたので適当ではない。

【問6】

第二の誕生

教科書018 p.72 5~8行目「近代フランスの思想家ルソーは,青年期を「第二の誕生」と呼んだ。人は12~13歳になるとそれまでの児童とも,成人のそれとも異なる心理傾向をもちはじめる」

教科書019 p.56 20行目~p.57 9行目「「人間は2度うまれる」(ルソー)。1度目は,母親の胎内からうまれたときである。幼年期から少年期にかけて,子どもは親の保護のもとで育てられ,しだいに活動の範囲をひろげていく。しかし,その考えや行動は,まだ親の判断や考えの範囲内にあったといってよい。

青年期になると,そうした自分を否定し,親以外の人たちの考えや生き方を批判的にとりこみながら,新しい自分をつくっていく。自分はどんな人間か,どう生きるべきかを問い,自分なりの判断や生き方,人生観や世界観をつくっていく。青年期に特有な心の不安・動揺・葛藤は,そういう自立した自分をつくり出すための陣痛であるといってもよい(第二の誕生)。こうして青年は,おとなでもなく,子どもでもない長い青年期を通して精神的に成長し,自立した一人前のおとなになっていくのである。」

ルソーが書いた『エミール』に書かれている「われわれはいわば二度生まれる。一度は生存するため、二度目は生きるために。」という内容を理解しておく必要がある。

発達課題

教科書018 p.76 18行目「人間の成長にはその発達段階に応じて適切な発達課題が示され,その目標にむかって本人が努力すると同時に,家族や周囲の社会がその努力への援助や手助けをおこなうことが必要である。乳幼児期に家族や一般社会から切り離されて成長した子どもは,言語や食事作法といった人間的な能力を獲得することに多くの障害をもつことが知られている。これらの人間的な能力を獲得するには,適切な時期に適切な発達課題を達成することが必要なのである。アメリカの教育学者ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,つぎのようなものをあげている。

(1)同世代の同性・異性の友人との洗練された人間関係をつくること

(2)男性または女性としての役割を理解すること

(3)両親や他のおとなから情緒的に自立すること

(4)経済的独立,職業選択や結婚,家庭生活のための準備をすること

(5)社会的責任のある行動を求め,かつなしとげること

(6)価値や論理の体系を学習し,適切な科学的世界像を形成すること」

教科書019 p.59 5~12行目「アメリカの教育学者ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,次のようなものをあげている。

(1)同世代の同性,異性の友人との洗練された人間関係をつくること。

(2)男性または女性としての役割を理解すること。

(3)両親や他のおとなから情緒的に自立すること。

(4)経済的独立,職業選択や結婚,家庭生活のための準備をすること。

(5)社会的責任のある行動を求め,かつなしとげること。

(6)価値や論理の体系を学習し,適切な科学的世界像を形成すること。」

ハヴィガーストといえば「発達課題」という知識があれば解ける問題である。この発達課題というのは青年が大人になるにあたってするべきことがあげられている。

境界人

教科書018 p.72 8~14行目「青年はもはや子どもではないと同時に,いまだおとなでもない。こうした状態を境界人(マージナルマン)という。青年期は子ども集団とおとな集団のいずれにも所属しないことから,心理的に不安定な状態におかれ,自立心と反抗心が芽ばえる半面,自分の判断に自信がなく,劣等感に悩まされることもある。こうしたことから青年期は,さまざまな心理(葛藤)にとらわれる時期であるが,それはみずからの個性を形成するための生まれいずる苦しみの時期でもあるといえる。」

教科書019 p.57 欄外「心理学では,複数の集団のいずれにも完全に所属できない人間を境界人(周辺人,マージナルマン)とよぶ。境界人の特徴は心理的に不安定なことである。子ども集団にもおとな集団にも所属することのない青年期は,子どもからおとなとなって自立するための,境界人としての不安や動揺・心理的葛藤の時期にあたる」

境界人=レヴィンという知識があれば答えられる問題。意味としては大人と子どもの境界線上であるということを理解している必要がある。

食料の自給率

教科書018 p.114 1~15行目「私たちの食卓を見回してみると,牛肉やエビ,大豆や小麦など,国内でとれる食材が意外と少ないことに気づく。輸入野菜も増えている。日本は先進諸国のなかで,最も食料自給率の低い国である。そして自給率が低いということは,天候異変などで食料不作となれば,輸入量が減少したり価格が大幅に上昇する可能性もあり,安定的な食料の確保に支障が生じるということでもある。」

教科書p.123の資料

教科書019 p.91 9~10行目「日本の穀物自給率は,先進国のなかではきわめて低い(2002年現在28%)。」

食糧は自給するべきなのか,それとも輸入に頼るべきなのか,それともそれ以外の選択肢があるのだろうか。知識だけでなく,今後の道をも考えながら学習すると深く理解することができる問題である。

過疎化

教科書019 p.39 16~21行目「日本は,1950年代ころから本格的な工業化,都市化の時代にはいった。首都圏や関西圏,中部圏などでは,都市が膨張し,人口が集中した。同じ時期,農村部では過疎化がすすんだ。人口の流出が続いた過疎地域では,住民の高齢化がすすみ,福祉施設の充実や,高齢者の医療や安全,生きがいなどの問題への対処が,大きな課題となった。」

【問1】

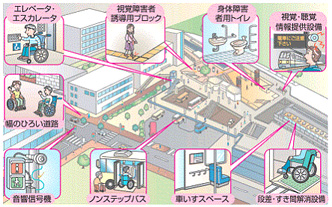

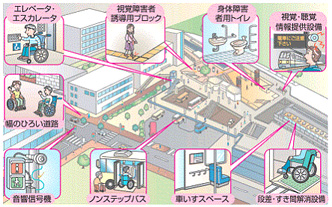

平成6年に制定された法律で,高齢者や身体障害者等が円滑に利用できるバリアフリーな建築物建築の促進を図ることを目的としている。

ノーマライゼーション

教科書018 p.45 13~21行目「日本でも高齢社会へむけてさまざまな取り組みがはじめられている。しかし,施設や制度とは,高齢者や障害をもつ人々を,そのなかにとどめおくためのものではない。これらの援助を通して,高齢者や障害をもつ人々ができるかぎり身体的な,あるいは経済的な制約を克服して,健常者と同じ生活空間を共有できるようにすることが,現代社会のあり方として求められているのである。このような考え方をノーマライゼーションという。これを実現するには,医療・介護制度とあわせて,高齢者や障害者の能力を,何らかの職業に結びつける施策なども必要になってくるだろう。」

教科書019 p.41 3~14行目「障害者や高齢者が,健常者と同じように,社会に出ていっしょに生活を送れるような街づくりが,いま求められている。そのためには,障害者や高齢者など弱い立場におかれた人々が,平等な人間として,ともに生きていけるように,さまざまな設備や条件を整備し,職業訓練や教育を保障して,雇用を促進することが重要である。たとえば障害者がはたらける職場の拡大や,障害児の普通学校への就学などが求められる。

それとともに,わたしたち自身も,障害者や高齢者が身のまわりにいる社会こそが,ふつうの社会なのだという考えにたち,これらの人々を積極的にささえ,ともに生きる社会をめざしていくことがたいせつである。このような考え方をノーマライゼーションという。」

高齢者や障害者を含む全ての人が特別に分けられることなく共に暮らせるということが正常な姿であるという考え方のことだという意味が理解できていれば簡単に答えられる問題。

ユニバーサルデザイン

教科書018 p.45 欄外「空間づくりや商品のデザインなどに関し,誰もが利用しやすいデザインをはじめから取り入れておこうとするのがユニバーサルデザイン(universal design)である。」

教科書019 p.41 欄外「バリアフリーからさらにすすんで,障害者や高齢者だけでなく,子どもや妊婦,けが人,または左ききの人など,すべての人に使いやすいモノづくりをめざす考え方をユニバーサルデザインという。乗り物や建物,公共施設から街づくり,家具や食器,文房具にまで及ぶ。平均的な使い手を対象とした大量生産型のデザインをみなおし,1人ひとりに即した多様なデザインの製品を用意し,使い手が選択して使用する。90年代はじめ,アメリカの建築家ロナルド・メイスが提唱した。日本でもひろがりをみせている。」

バリアが無く,誰もが利用できる製品や環境を作りあげるための設計のこと。対象を全ての人としている点でバリアフリーとは異なる点を理解していれば答えられる問題。

バリアフリー

教科書018 p.45 欄外「健常者の生活や利用を前提にしたまちづくりや商品設計は,高齢者や障害者に対して,無意識のうちに障壁(バリア)をつくっている。そのバリアをなくして高齢者や障害者が安心して暮らせる環境をつくるのがバリアフリー化である。バリアフリー化をめざしたまちづくり条例も各地で取り入れられている。」

教科書019 p.40 15~p.41 3行目「健常者の生活や利用を前提にした街づくりは,障害者や高齢者に対し,無意識のうちに障壁をつくっている。駅でも住宅のなかでも,階段や床の段差は障害者や高齢者にとっては苦痛である。障壁(バリア)をとりのぞいて,障害者や高齢者が安心して快適に生活できる環境をつくろうとするバリアフリーの試みが,こんにちひろまっている。たとえば, 階段とともに車いすに便利なスロープが設けられたり,公共施設の廊下に点字表示や手すりが設けられたりというのもその一環である。」

←p.40の資料

ユニバーサルデザインとの違いを理解している必要がある。

【問2】

食糧管理制度

教科書018 p.122 6~9行目「現実には,米のみが食糧管理制度によって価格を保証されたために,米作依存はかわらず,また,地価高騰によって農地の資産価値も高まったため,農家の経営規模は小さいままで兼業化がすすんだ。」

教科書019 p.91 9~11行目「日本の穀物自給率は,先進国のなかではきわめて低い(2002年現在28%)。いっぽう,1995年には米の売買価格を規制していた食糧管理制度が廃止され,「新食糧法」が実施された。」

1942年に,食糧管理法という法律が定められた。これは国民の食糧を確保するために,主要食糧の需給や価格を調整し管理する制度である。1994年に新食糧法が制定されたことによって市場原理が導入され,その性格が変わりつつある

食糧管理特別会計は赤字が続いていたことを知っていれば解ける問題。

新食糧法

教科書018 p.122 19~20行目「1995年には旧来の食糧管理法にかわって新食糧法が制定され,米の流通は市場の調整に委ねられるようになった。」

教科書019 p.91 9~11行目「日本の穀物自給率は,先進国のなかではきわめて低い(2002年現在28%)。いっぽう,1995年には米の売買価格を規制していた食糧管理制度が廃止され,「新食糧法」が実施された。」

2004年に施行された新食糧法はそれまでの食糧法を大幅に改正したもので,それまでは農業従事者に限られていた米の販売と流通を,誰でも自由にできるようになった。

減反政策

教科書018 p.122 9~10行目「食生活の変化により米の消費量が頭打ちになり,1970年からは米の減反がおこなわれている。」

教科書019 p.91 6~7行目「1970年以降は,米の生産過剰が大きな問題となり,生産調整(減反)がおこなわれた。」

減反政策は,米の生産量を調整するための政策である。米を作っている農家の作付け面積を減らす政策をとったために減反政策といわれている。

【問3】

棚田

教科書019 p.91 写真「棚田」解説文「棚田は、水資源を保持して洪水をふせいだり、また、美しい農村風景の提供や文化の伝承の場にもなっている。わが国の農業・農村には、このような公益的な役割も認められる。」

棚田にはお米をおいしく作る,雨が直接,海に流れるのを防ぐ作用,洪水を防止する機能,地滑りを防止する作用などがあるといわれている。

里山というのは,人里の近くにある、生活に直接結びついている山のことをいう。特別保護地区であるとは限らない。

京都議定書では「新規植林」,「再植林」,「森林経営」を行うことによって二酸化炭素の吸収を高めようとしている。その三番目の森林経営では,具体例として植裁,下刈り,間伐があげられている。

農山村は,指摘のとおりグリーンツーリズムの場を提供している。

【問4】

海洋汚染

教科書018 p.14 17~19行目「さまざまな有害物質の投棄や,石油流出による海洋汚染もすすんでおり,私たちは,こうした地球環境破壊の現状について,正確な知識をもち,どのような対策が必要かを考えていかなければならない。」

教科書019 p.102 4~5行目「たとえば自動車,とくに大型ディーゼル車の排ガスによる大気汚染や,河川・湖沼の水質悪化なども,対策が急務となっている。」写真「生活排水によって汚染された海」

東京湾の海洋汚染の原因は周辺の都市から出される生活排水が主なものとしてあげられている。

富栄養化が進んだことにより漁獲量は減少したという知識が必要である。

水俣病

教科書018 p.125 2~3行目「水俣病の場合,化学工場から水俣湾に捨てられた廃液に有機水銀が含まれていた。」

p.125の資料

教科書019 p.100 12~15行目「熊本県の水俣湾および不知火湾沿岸一帯と新潟県の阿賀野川流域で発生した水俣病,富山県神通川流域のイタイイタイ病,三重県の四日市ぜんそくは,この時期の典型的な産業公害である。」

四大公害訴訟の内容を理解している必要がある。カドミウムの流入により引き起こされる可能性があるのは第二のイタイイタイ病である。

【問5】

表示が義務

教科書018 p.123の欄外「食品の安全性を確保するため,食品が生産者から消費者までどのような履歴をへてきたかを追跡できるようにしておくシステム。」

教科書019「食料の安全性をおびやかす農薬や化学肥料への過度の依存をおさえ,適切な土壌管理をおこなって,「環境にやさしい」農業(環境保全型農業)をめざしていくこともたいせつである。」

遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示については、平成13年3月15日付けで、関係省令等の改正がなされたので、平成13年4月1日から施行されることになった。

輸入農産物に有機JASマークをつけるには,登録外国認定機関によって認定を受けた外国の製造業者が貼り付ける場合と,JAS制度と同じ格付けを持つ外国の制度のもとで認証をうけた有機農産物で,その政府機関が発行する証明書がつけられている場合,認定を受けた輸入業者が貼る場合の二種類がある。

遺伝子組み換え

教科書018 p.123 9~14行目「1990年代後半から,遺伝子組み換え(GM)作物が登場したり,BSE(牛海綿状脳症)などの問題が発生した。こうしたことの背景には,効率性を重視して自然の摂理までこえようとする農業経営のあり方がある。これに対して,食の安全性を保つためにトレーサビリティ・システムが導入されるようになり,有機農業や産地直送が消費者の支持をえてひろがってきた。」

教科書019 p.89 欄外「生物の機能を応用した技術。遺伝子組み換えなどによって,医薬品を製造したり,生産性の高い新品種の作物や家畜などをうみ出す。バイオテクノロジーによる品種改良と効率的な食糧生産は,食糧不足への対策として期待されるいっぽう,安全性の面で課題もある」

遺伝子組み換え原料を使用しているのかどうかを表示する義務があることを知っているかどうかがポイント。

牛海綿状脳症(BSE)

教科書018 p.123 9~12行目「1990年代後半から,遺伝子組み換え(GM)作物が登場したり,BSE(牛海綿状脳症)などの問題が発生した。こうしたことの背景には,効率性を重視して自然の摂理までこえようとする農業経営のあり方がある。」

教科書019 p.92 年表「消費者問題・運動のあゆみ」

国産牛については牛肉の履歴表示が導入されているが,輸入牛肉は対象外となっているという知識が必要。

第5問

市場経済

教科書018 p.92 8~10行目「消費者も生産者も,市場での商品の売買を通じてたがいに結びついている。このようにして成り立っている経済を市場経済という。」

教科書019 p.160 19~20行目「現在,旧社会主義諸国では,市場経済への移行がすすめられているが,急速な改革によってさまざまな混乱がうまれた。」

市場経済とはどのようなシステムに基づくものなのか。また,この反対の概念はどのようなものなのかを理解している必要がある。

東側陣営

教科書018 p.234 1~5行目「第二次世界大戦後,東ヨーロッパやアジアに社会主義国家が誕生したことにより,アメリカを中心とする西側の資本主義陣営と,ソ連を中心とする東側の社会主義陣営との対立がはじまった。これを冷戦と呼ぶ。」

←p.234資料

教科書019 p.152 1~9行目「第二次世界大戦が終わるとまもなく,世界は,アメリカを中心とする西側の資本主義陣営と,ソ連を中心とする東側の社会主義陣営とのはげしい対立にまきこまれた。西側諸国は,北大西洋条約機構(NATO),東側諸国は,ワルシャワ条約機構(WTO,91年解体)という軍事同盟を設立して,にらみあった。この東西対立は,冷たい戦争(冷戦)とよばれ,戦後の国際社会の基本構造となった。対立はアジア太平洋地域にまで及び,朝鮮戦争やベトナム戦争などが勃発した。」

西側=資本主義陣営=アメリカ,東側=社会主義陣営=ソ連といった分類と,それぞれの特徴がまとめられているかどうかがポイント。

東欧民主化革命

教科書018 p.253 20~21行目「1989年に東欧諸国の社会主義体制がつぎつぎに崩壊し,1991年にはソ連も解体して,計画経済から市場経済への移行がはじまった。」

教科書019 p.160 14~20行目「旧ソ連や東ヨーロッパ諸国,中国などの社会主義諸国では,土地や工場などの生産手段の公有と計画経済の原則のもとに,経済開発がすすめられた。しかししだいに生産がのび悩み,計画的な生産の増加が困難になった。いっぽう,政治面でも一党独裁の弊害がめだつようになり,1980年代後半以降,社会主義政権はあいついで崩壊した。現在,旧社会主義諸国では,市場経済への移行がすすめられているが,急速な改革によってさまざまな混乱がうまれた。」

東欧民主化革命の歴史を,東西冷戦構造という二つの異なるシステムの対立という考え方で捉えることが必要である。

ソ連解体

教科書018 p.167 11~13行目「1989年から90年にかけて東欧諸国の民主化,90年10月の東西ドイツ統一,91年末のソ連解体などによって,冷戦は終結した。」

教科書019 p.153 12~14行目「1991年,69年の歴史をもつソ連が消滅した。ヨーロッパでは1993年に,EUが誕生し,1つのヨーロッパの形成にむかってあゆみだしている。」

冷戦終結によって,国際社会はどのように動き出したのだろうか。国際関係のバランスも視野に入れて理解することによって,思考力が試される問題にも対応できるようになる。

ドイモイ(刷新)政策

教科書018 p.256の欄外「社会主義への市場経済システムの導入と,外資の誘致によって経済の立て直しをめざしたベトナムの改革・開放路線。ドイモイ政策を受けて1990年代には,海外の投資ブームがおき高度成長が軌道にのった。」

社会主義のシステムに市場メカニズムを入れようとした政策であるという点を理解したい。経済面での政策であり,政治的には共産党支配の体制が続いている点に留意したい。

経済特区

教科書018 p.254 13~15行目「中国はすでに1970年代末から,改革・開放政策をすすめ,沿海地域の経済特区などを中心に,市場経済化をすすめてきた。」

経済特区の指定が中国経済に及ぼした影響をプラス面とマイナス面でまとめておくと問題の本質が見えてくる。この問題を具体的に見ていくと,経済特区は,中国で、外国資本や技術導入を認める地域であるので,中国企業も一 緒に設立されているということ,中国の経済特区では,外国企業は輸出入関税が免除され、所得税も3年据え置きされるといった優遇措置うけることができること,経済特区は,当初,主として貿易に有利な沿海地区に設定されたことなどを知っている必要がある。

【問1】

生産手段

教科書018 p.157 13~16行目「社会主義国では,生産手段の社会的所有を基礎に民主的権力集中制が採用されたが,共産党が指導政党とされ,複数政党による選挙での競争や権力分立は認められなかった。」

教科書019 p.160 14~17行目「旧ソ連や東ヨーロッパ諸国,中国などの社会主義諸国では,土地や工場などの生産手段の公有と計画経済の原則のもとに,経済開発がすすめられた。しかししだいに生産がのび悩み,計画的な生産の増加が困難になった。」

生産手段の社会的所有であるとか公有といった抽象的な概念を具体的に考えさせる問題。ここでは生産手段を、国や協同組合などに所有させるのは社会主義の特徴の一つであるということが理解できていれば正解か誤りかが判断できる。

官僚制

教科書018 p.253 17~19行目「ソ連は1985年ペレストロイカを実施して経済の立て直しをはかったが,硬直した官僚統制のもとで十分な成果をあげることができなかった。」

教科書019 p.49の欄外「ドイツの社会学者マックス=ウェーバー(1864~1920)は,合理的に管理され,効率的に運営される組織のシステムを「官僚制」とよんだ。官僚制的な組織では,各部署の職務と権限が明確に限定された巨大なピラミッド型の上下関係で構成されており,そこでは人々は細分化された仕事を機械的に処理する機械の歯車のような存在にされていく傾向が生じる。生産現場での高度な分業化とオートメーション化だけでなく,事務的な職場もそのように機械化していく。」

社会主義では,特権的利益を享受する階層が出現するなど官僚主義の弊害がでてくるといわれている。

資本主義社会における企業は,利潤を最大にすることを目的としている。

【問2】

名目GDP成長率

教科書018 p.99 20~p.100 4行目「経済成長は,通常,GDPが前の年に比べてどれくらい増えたかによってあらわされる。しかし,物価は毎年変化しているから,その分を調整しないと実質的な経済活動の変化を示すことができない。実体が変化しなくても,物価が上昇すれば,名目的にはGDPが増大することになるからである。そこで,物価の変化を調整しないままの成長率を名目成長率といい,調整したものを実質成長率という。」

資料を普通に読みとれることができればわかる問題。例えばこの場合,2003年を見ると,名目成長率の方が実質成長率よりも大きいので,インフレ傾向にあると考えられる。

直接投資

教科書018 p.262 20~22行目「資本収支はおもに,海外子会社の設立などをあらわす直接投資と,海外の株式・債権の購入などをあらわす投資収支にわけられる。」

教科書019「資本収支は,直接投資や証券投資,およびその他投資収支を示す投資収支,資本移転やその他資産などを示すその他資本収支からなっている。」

日本からの直接投資受け入れは資料を見ると増加傾向にあることがわかる。

貿易黒字

教科書018 p.263 15~17行目「アメリカに対する貿易黒字も,それだけ日本の製品が多く売れたことを意味する反面,深刻な経済摩擦を生み出す原因にもなる。」

教科書019 p.156 14~20行目「日本は戦後,新しい産業を発展させ,生産と輸出を増大させた。その結果,貿易収支は1970年代以降,2度の石油危機の時期をのぞくと大幅な黒字となったが,反対に,欧米諸国の対日貿易収支の赤字は増大し(貿易不均衡),深刻な摩擦をうみだした。」

資料から,貿易収支が黒字であることがわかる。一方,日中関係でみると,中国の貿易赤字が拡大していることわかる。

【問3】

ロシア経済の混乱

教科書018 p.254 6~9行目「ロシア経済は1997年にプラスの経済成長を回復したが,1998年にはアジア通貨危機の影響などから,対外債務を返済できない事態(デフォルト)におちいった。最近は原油価格の高騰もあって高い経済成長率を維持しているが,なお経済・社会制度の整備が必要とされている。」

教科書019 p.155 欄外「1997年には,ヘッジファンドとよばれる巨額の投資資金がタイに流出入したために通貨危機が発生し,タイの経済が混乱した。その影響は,マレーシア,インドネシア,韓国,ロシア,ブラジルにまで及んだ。」

1998年にロシアで通貨危機が発生し,通貨ルーブルが下落し,資金の流出が生じたという知識が必要。

為替レート

教科書018 p.261 13~16行目「貿易では,外国の企業とのあいだで,代金の支払いや受け取りをおこなう必要がある。しかし,国ごとに通貨が異なるため,自国通貨と外国通貨との交換が必要になる。このときの交換比率が外国為替レートである。現在ドルや円など主要通貨の為替レートは,外国為替市場で,需要と供給のバランスによって決められている。これを変動相場制という。」

教科書019 p.157 4~6行目「為替レートとは,自国通貨と外国通貨の交換比率のことで,ドル1単位が円何単位分と交換されるかというのが,円建て為替レートである。」

ロシア経済の混乱が原因でロシア企業が大挙して国外に流出してはいない。

デフレーション

教科書018 p.99の欄外「物価が持続的に上昇していくことをインフレーション(インフレ),持続的に下落していくことをデフレーション(デフレ)という。」

教科書019 p.76の欄外「物価水準の持続的な下落を,デフレーション(deflation)という。」

物不足が深刻化するとインフレが発生するというメカニズムを理解しているかどうかがポイント。

金融政策

教科書018 p.103 14~p.104 1行目「日本銀行は,通貨量(マネーサプライ)の調整を通じて景気や物価の安定をはかる金融政策を実施している。通貨量が増えて金利がさがると,家計や企業は資金を借りやすくなって消費や投資が活発になり,経済は活気をおびてくる。逆に,通貨量が減って金利があがると,消費や投資がにぶり,景気は抑制されるようになる。このような関係を前提にして,金融政策が実施される。」

教科書019 p.79 7~17行目「日本銀行は,物価の安定や景気の調整をはかるため,次のような金融政策をおこなっている。

(1)公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション)国債などを買い入れたり(買いオペレーション),売り出したり(売りオペレーション)して,通貨の量を調整する。

(2)公定歩合操作 市中銀行に貸し付けるときの利子率(公定歩合)を上げ下げすることを通じて,個人や企業が使う通貨の量(マネーサプライ)を調整する。

(3)預金準備率操作(支払準備率操作)市中銀行が預金の一定割合を日本銀行に準備金として預けるさいの準備率を上げ下げすることによって,市中の資金量を調整する。

たとえば不況期には,買いオペレーションをおこない,公定歩合をさげ,預金準備率をさげるといったような組み合わせによって,市中銀行から民間への貸し出しをしやすくする(金融緩和)。好況期にはその逆のことをおこなう(金融引き締め)。」

通貨供給量が増え,インフレが発生すると同時に通貨価値が下落したということを理解しているかどうかがポイント。

【問5】

一次エネルギー

教科書018 記載なし

教科書019 記載なし

自然界にある,そのままの姿でエネルギー源として活用されているものを一次エネルギーといい,その一次エネルギーを加工することによって得られたエネルギーのことを二次エネルギーという。

原子力

教科書018 p.21 14~p.22 13行目「資源に乏しい日本では,2度の石油ショックをへて,エネルギーの安定供給のため,原子力エネルギーの開発に力を注いできた。すでに日本の電力供給の約30%は原子力発電によるものである。しかし,その安全性や放射性廃棄物の環境に及ぼす影響については,現在でも議論がわかれている。1979年にはアメリカのスリーマイル島原子力発電所で炉心の燃料溶融事故がおこり,1986年,旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故では,原子炉の爆発によってひろい範囲の地域と住民が放射能に汚染された。日本でも,1995年に高速増殖炉「もんじゅ」でナトリウムもれ火災がおきている。さらに,1999年には茨城県東海村の核燃料加工工場で臨界事故(1)が発生した。この事故を契機に,原子力事業における安全管理体制の見直しが強く求められた。」

教科書019 p.20 「原子力エネルギー 代替エネルギーとして実用化がすすめられたのが、原子力である。しかし、スリーマイル島(1979年、アメリカ)やチェルノブイリ(1986年、ソ連)でおきた大規模な事故の例にみるように、原子力発電所の安全性は完全ではない。日本でも、1995年の高速増殖炉「もんじゅ」の事故、さらには1999年の茨城県東海村での原子力事故以降、安全性の是非を問う議論が高まっている。」

p.102 6行目「原子力利用による放射能汚染なども,こんにちの公害とよんでいい。」

ウランは枯渇性資源であるという知識が必要である。

200海里

教科書018 p.226 6~9行目「第3次国連海洋法会議は新たに排他的経済水域(EEZ)を創設し,沿岸から200海里(1海里=1852m)の海域に,沿岸国の資源開発のための主権的権利を認めた。」

教科書019 p.148 欄外「国連海洋法条約(1982年採択,94年発効)では,領海12海里,排他的経済水域200海里,深海海底を人類共有の財産としている。」

排他的経済水域では,天然資源の採掘権も,その沿岸国に属することになっている。

エネルギー資源は,その資源保有国に恒久主権が認められている。

【問6】

EU(欧州連合)

教科書018 p.257 3~6行目「ヨーロッパ諸国は,これまでのヨーロッパ共同体(EC)を強化して,1993年に発効したマーストリヒト条約(調印1992年)によって,ヨーロッパ連合(EU)を発足させた。」

教科書019 p.161 7~11行目「ヨーロッパでは,EC(ヨーロッパ共同体)が,1992年に市場を統合して,広大な地域市場を形成した。そして,マーストリヒト条約(1993年発効)によってEU(ヨーロッパ連合)となり,政治・経済・社会面での統合をすすめている。1999年には単一通貨ユーロが導入され,2002年からユーロ紙幣や硬貨が使われはじめた。」

バルト三国などは,EUに加盟した当時はユーロ導入を見送った経緯があり,通貨はバラバラであった。

OECD(経済協力開発機構)

教科書018 p.256 欄外「先進国が世界経済全般の問題を協議するための機関。経済成長の維持,途上国援助,世界貿易の拡大などを主たる課題とする。30か国が加盟」

中国はOECDには加盟していないという知識が必要。

WTO(世界貿易機関)

教科書018 p.265 1~5行目「IMFやGATTによって,戦後の国際経済は多くの問題を含みながらも自由貿易の原則を強化してきた。しかし,経済がますます多様化するのにともない,工業製品の貿易を中心にしてきたGATTは,1995年,世界貿易機関(WTO)へと改組された。」

教科書019 p.159 11~14行目「1995年,GATTをひきついで,世界貿易機関(WTO)が発足した。 WTOは,紛争処理を取り扱う権限が強化され,加盟国間の紛争処理を2国間ではなく,多国間の枠組みで解決することを原則としている。」

ロシアはIMFから融資を受けていた。2005年には返済も完了しているという知識が必要。

APEC(アジア太平洋経済協力会議)

教科書018 p.258 8~11行目「アジア太平洋地域には,1989年にオーストラリアの提唱ではじまったアジア太平洋経済協力会議(APEC)があり,アメリカ,日本,韓国,中国,ASEAN諸国,ロシアなど21か国・地域が加盟しているが,がアメリカ主導になりがちなことを懸念する声もある。」

教科書019 p.161 15~17行目「日米も含む環太平洋地域では,APEC(アジア太平洋経済協力会議)の場で経済協力構想が検討されている。」

ベトナムはAPECに加盟しているという事実を理解しているか。

【問1】

著作物

教科書018 p.47 21~23行目「参考にした文献やホームページは必ず調査報告のなかに記載して,著作権をおかさないようにしてください。調査に協力してくれた人たちには,調査の結果を知らせるようにしましょう。」

教科書019 p.53 注(2)「コンピュータのソフト,音楽,小説などの著作物や,デザイン,発明などの知的活動による成果を無断で使用されないよう保護する権利。」

著作権の概念を理解しているかどうかがポイント。出典を示すことにより文化の発展のために著作者の権利を守ることにつながる。

【問2】

ベル,フロム,ウェーバーの思想の特徴を知っているかどうかがポイント。ベルは『脱工業化社会』で工業社会から脱工業社会に移行するということを主張した。

フロム

教科書018 p.215 16~p.216 7行目「自由は,歴史のなかで,しばしば重荷として感じられたことも事実であった。社会学者のフロムは,「自由からの逃走」において,自由にたえきれず,新しい束縛へとすすんで服従していく集団の心理を,ドイツのナチズムの成立にそくして分析した。

フロムが示唆するように,各人を束縛から解放し,個人として自立させる消極的自由(「~からの自由」)だけでは十分でない。各人が自発的行為によって社会とふたたび関係を結び,社会のなかでみずからもてる諸能力の実現をはかる積極的自由(「~への自由」)が必要なのである。」

教科書019 p.139 欄外「フランクフルト学派の一員フロム(1900~1980)は,自由の重荷からのがれるために権威への服従を求める「自由からの逃走」が,ファシズムをうんだ大衆心理であると分析した。抑圧や強制からの解放という消極的な自由にとどまらず,主体的に自己の行為を選択する積極的な自由の重要性を説いた。」

フロムは『自由からの逃走』で社会の束縛から解かれた近代人がどのような自由を選ぶのかということをテーマにした。

ウェーバーは合法的な支配で最も純粋なパターンを官僚制であると考えた。

【問3】

リースマン

教科書018 p.60 3~17行目「アメリカの社会学者リースマンは,大衆社会における人間の心理性格を他人指向型と名づけた。近代以前の人々は,地域社会の伝統的な習慣やしきたりに従って生活する伝統指向型の性格をもっていた。近代になると,人々はみずからの信念や思想にもとづいて主体的に行動する内部指向型の性格をもつようになった。現代ではこうした2つの性格よりは,みずからの行動決定において,つねに周囲の人々の平均的な態度を手本とする他人指向型の性格が強くなっている。マス‐メディアやファッション産業によってつくり出される流行が,いわば匿名の権威となり,人々の行動の指導原理となっているのである。自分の生き方に対する確固とした信念や自覚がないために,漠然とした不安にかられて,つねに周囲の人が自分のことをどうみているかを気にする。このように一人ひとりが孤立していながら,個性と主体性を失って群れをなすように同調するさまを,リースマンは「孤独な群衆」と呼んだ。個性と主体性をもった個人が,いきいきと連帯する社会をいかにとり戻すかが,現代社会の課題の一つとなっている。」

教科書019 p.49 14行目「大衆社会のなかで,主体性を失った現代人は,自分の生き方に自信がもてず,自分の行動を決定する基準を周囲の人々に求めがちとなる。現代人の多くは,一見はなやかに他者とつきあい社交性があるようにみえるが,実はその陰で,不安をいだきながら孤独に生きているといわれる。アメリカの社会学者リースマンは,こうした現代人を「孤独な群衆」とよび,その社会的性格の特徴を「他人指向型」と表現した。」

アメリカの社会変動を分析することによって現代人の生き方を分析したアメリカの社会学者である。

内部指向(志向)型

教科書018 p.60 6~8行目「近代になると,人々はみずからの信念や思想にもとづいて主体的に行動する内部指向型の性格をもつようになった。」

近代市民社会に生きる人々は,自分の良心や信じる道をもとに行動する自立したものであるとしたリースマンの行動分析の一つ。

伝統指向(志向)型

教科書018 p.60 5~6行目「近代以前の人々は,地域社会の伝統的な習慣やしきたりに従って生活する伝統指向型の性格をもっていた。」

近代以前の封建社会では,多くの人々が慣習や伝統をお手本にして行動するとしたリースマンの行動分析の一つ。

他人指向(志向)型

教科書018 p.60 欄外「他人指向型に共通するのは,個人の方向づけを決定するのが,同時代人であるということだ。この同時代人は,かれの直接の知り合いであることもあろうし,また友人やマス‐メディアをつうじて間接的に知っている人物であってもかまわない。同時代人を人生の指導原理にするということは幼児期からうえつけられているから,その意味では,この原理は「内面化」されている。他人指向型の人間がめざす目標は,同時代人の導くがままにかわる。かれの生涯を通じてかわらないのは,こうした努力のプロセスそのものと,他者からの信号にたえず細心の注意をはらうというプロセスである。」

教科書019 p.49 欄外「他人指向型に共通するのは,個人の方向づけを決定するのが同時代人であるということだ。この同時代人は,彼の直接の知り合いであることもあろうし,また友人やマスメディアを通じて間接的に知っている人物であってもかまわない。同時代人を指導原理にするということは幼児期から植え付けられているから,その意味では「内面化」されている。他人指向型の人間がめざす目標は,同時代人のみちびくがままにかわる。彼の生涯を通じてかわらないのは,こうした努力のプロセスそのものと,他者からの信号にたえず細心の注意を払うというプロセスである。他の人々とこうして接触しあっていることから,行動面での同調性がうまれる。 (リースマン『孤独な群衆』) 」

今日の大衆社会では,マスコミなどから発信された情報により,自分の行動を合わせる人がおり,リースマンは他人志向型と分類した。

【問4】

通過儀礼

教科書018 p.72 15~18行目「アメリカの文化人類学者ミードは,1925年の調査から,サモア島の社会では子どもからおとなへの移行が,実生活と直結した通過儀礼を通じておこなわれ,大きな心理葛藤をともなわないことを報告している。」

教科書019 p.57 欄外「人の一生には七五三や成人式・結婚式・還暦の祝いなどの節目がある。これを通過儀礼という。」

人間の一生の節目に行われる儀式を通過儀礼という。一方,毎年同じ時期に繰り返される行事を年中行事という。この二つの違いがわかれば解答できる。

【問5】

1960年代にアメリカから波及した脱社会行動をとる人々のことをヒッピー族とよんでいる。

【問6】

話し合いをするメンバーが自由に意見を出すことによって,より優れた考え方をだすための方法をいう。

課題追究学習の方法について,様々な手法を整理しておくと解答することができる。