2006年度 センター試験【世界史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 異なる言語や習慣,生業形態を持つ人間集団間の接触や共存は,それぞれの社会や文化,生活環境に複雑な変化をもたらしてきた。世界史における人々の接触・共存について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 喜望峰を経由し,インド洋に至ったヴァスコ=ダ=ガマ一行は,(1)各地で様々な文化を持つ人間集団と接触することになる。この地域でキリスト教徒と香料を捜し求めていた一行は,寄港地の一つ(2)カリカットを,キリスト教徒の町であると断定し,その地の「教会」を訪れている。記録によると,彼らは,そこで目撃した神々の像を,キリスト教の聖人像であると思い込んでいた。後に,ポルトガル勢力の進出が本格化すると,こうした誤解が解けていく一方,ヨーロッパの人々が,さらに(3)東南アジア,中国へと進出し,新たな文化接触が起こることになる。

カリカット王に書簡を渡すガマを描いたとされる16世紀のタペストリー

問1 下線部(1)に関連して,異文化の交流や接触について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

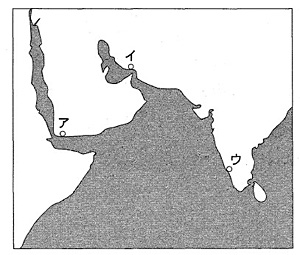

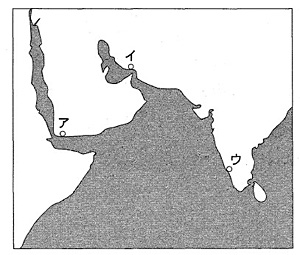

問2 下線部(2)の都市について,次の地図中の位置ア~ウと,この都市について述べた下の文aとbとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【2】

(1) ア-a (2) ア-b (3) イ-a

(4) イ-b (5) ウ-a (6) ウ-b

問3 下線部(3)の地域について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

B (4)内陸アジアでは,それぞれ独自の文化・習慣を持つ遊牧民と農耕民が接触を繰り返してきた。遊牧民・農耕民双方の生業にとって,水資源の確保は重要な課題であった。例えば,ゴビ砂漠南端に位置する現在(5)中国領の黒河流域では,漢代以来,遊牧民と農耕民が水資源をめぐって互いに対立しながらも共存を果たしてきた。しかし1970年代以降になると,中・上流域における過剰な農業用水の利用などが原因で,黒河が流れ込む居延沢(は完全に干上がってしまい(下図参照),下流域では,遊牧の継続が困難になっている。2000年以上継続してきた(6)遊牧と農耕という生業形態の接触・共存そのものが存亡の危機に瀕(している。

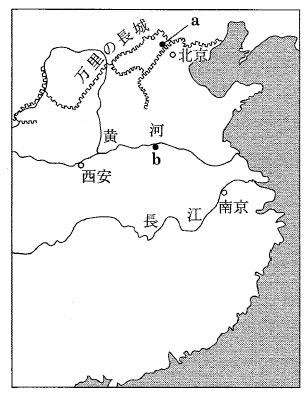

黒河流域の河川流路の変化(1940年以前と1980年以後の比較図)

問4 下線部(4)の地域について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

問5 下線部(5)に関連して,中国の河川やその流域について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) 黄河上流の

カラコルムに,元が都を定めた。

(2) 華北と江南を結ぶ

大運河の建設が,明代に開始された。

(3) 長江河口の天津が,

南京条約により開港された。

(4) 黒竜江(アムール川)が,

アイグン条約により清とロシアの国境に定められた。

問6 下線部(6)に関連して,同じ時期に並立していた政権・勢力の組合せとして最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) 匈奴-唐

(2) 匈奴-北宋

(3) 遼-唐

(4) 遼-北宋

C (7)『千夜一夜物語』の翻訳には,ヨーロッパと中東の文化接触という面があった。18世紀にフランスのガランは,これを初めて翻訳紹介したが,その中に含まれていた「アリババ」や「アラジン」は,彼が独自に採集した物語を組み入れたものとされ,アラビア語の写本には存在しない。この二つの物語が(8)イスラーム世界に広く知られるようになったのも,ガランの紹介以降のことであった。

(9)19世紀に入ると,中東の風俗や文化を紹介する手段としてのレイン訳『千夜一夜物語』が出版される一方で,バートン訳やマルドリュス訳のように,ヨーロッパの東方趣味を強く反映した翻訳も現れた。特にマルドリュス訳は創作が目立ち,ヨーロッパ製『千夜一夜物語』とでも名付けられよう。

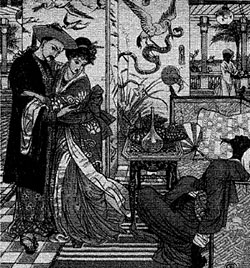

イギリスのウォルター=クレインの描いたアラジン(左)

アラジンは中国人とされているため、東方趣味にあふれた絵が描かれている。

問7 『千夜一夜物語』の翻訳事業には,ヨーロッパの中東進出という時代状況を反映する一面がある。下線部(7)に関連して,次の年表に示したa~cの時期と,下のア~ウの出来事との組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【7】

1704年 ガランによる仏語版翻訳の刊行開始

【a】

1838年 レインによる英語版翻訳の刊行開始

【b】

1885年 バートンによる英語版翻訳の刊行開始

1899年 マルドリュスによる仏語版翻訳の刊行開始

【c】

1966年 前嶋信次による日本語版翻訳の刊行開始

(1) a-ア b-イ C-ウ

(2) a-ア b-ウ C-イ

(3) a-イ b-ア C-ウ

(4) a-イ b-ウ C-ア

(5) a-ウ b-イ C-ア

(6) a-ウ b-ア C-イ

問8 下線部(8)に関連して,イスラーム教について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

問9 下線部(9)の世紀に各地で起こった反乱や独立運動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

第2問 政治的あるいは宗教的な権力は,国内の統治や諸国家間の関係に大きな影響を与えた。ヨーロッパや中国における王や皇帝あるいはローマ教皇の動向について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 中世盛期のヨーロッパでは,ローマ教皇が,西方キリスト教世界の統合の象徴として,超国家的な権威を保持していた。しかし,各国君主との利害対立のなかで,その地位は必ずしも安泰ではなかった。確かに,11世紀後半から12世紀にかけてのいわゆる(1)叙任権闘争の結果,教皇は高い権威を獲得し,教会の中央集権化が図られた。しかしその一方で,各国君主が統治の集権化を進めると,(2)14世紀初めには,教皇・君主間に新たな対立が生じたし,それに続く教皇庁の移転と帰還,そして教会大分裂(シスマ)は,教皇の権威を揺るがしたとされる。教会大分裂は15世紀前半の【(3)】で一応の決着を見たが,この混乱期に各国の君主たちは,教会に強い影響力を行使するようになっていたのである。

問1 下線部(1)の闘争について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

問2 下線部(2)の対立にかかわった君主について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問3 文章中の空欄【(3)】に入れる語として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

B 元朝末期の混乱を収拾して成立した明朝は,皇帝を頂点とする秩序の形成に努めるとともに,東アジアや(4)東南アジアなどの勢力にも影響を及ぼそうとした。しかし,1449年,正統帝が率いる遠征軍がモンゴル軍に撃破され,皇帝自身も捕虜となる【(5)】が起こった。この事態に,官僚の于謙(らはモンゴルに対する強硬論を唱えて官界の意見をリードし,新たに景泰帝を擁立して,モンゴルに対抗した。のち,モンゴルに対する警戒感が弱まると,官界における景泰帝らへの求心力が低下し,やがて,正統帝の明朝への帰還が実現するに至った。

(6)明朝では皇帝に権限が集中した体制が形成されていったが,皇帝は官界を無視できるような絶対の存在ではなかったのである。

問4 下線部(4)に関連して,14・15世紀の東南アジアについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

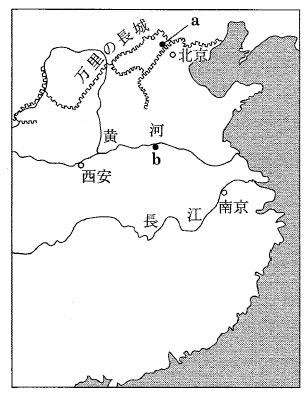

問5 文章中の空欄【(5)】に入れる事件の名と,それが起こった場所を示す次の地図中の位置aとbとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

(1) 靖康の変-a

(2) 靖康の変-b

(3) 土木の変-a

(4) 土木の変-b

問6 下線部(6)に関連して,中国における皇帝の統治体制について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) 前漢では,

八王の乱平定ののち,中央集権化が進んだ。

(2) 隋は,楊堅のときに

殿試を始めた。

(3) 唐は,

骨品制と呼ばれる中央官制を敷いた。

(4) 北宋の

趙匡胤は,文人官僚の登用を促進した。

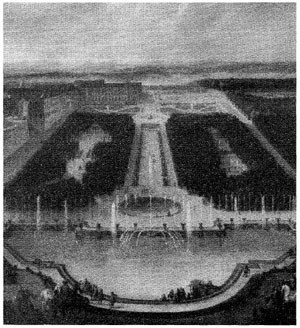

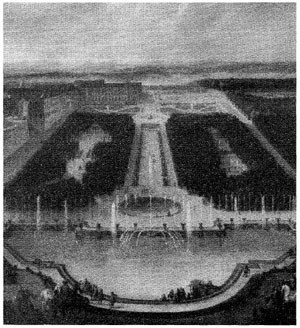

C ルイ14世が17世紀に建造した(7)ヴェルサイユ宮殿は,太陽と太陽神アポロンにまつわる装飾や彫像,絵画が多用され,「太陽王」としての国王の絶大な権力が視覚化されたものであった。とりわけ,人々を驚かせたのは,その庭園であった。測量学や水力学といった当時の科学技術の粋を集めて,水の乏しいヴェルサイユの地に水を引き,巨大な運河を造った。さらに,彫像装飾を伴った1400もの噴水が,動力を用いずに水の戯れを見せる様(下図参照)は,(8)自然さえも征服する全能の王の力を人々に知らしめた。宮殿と庭園の装飾は,ギリシア・ローマの神話を用いて王の神格化を図ったものであったが,しだいに,(9)対外戦争における国王の勝利を直接に表現するものが増加していった。

ヴェルサイユの宮殿と庭園北側の噴水群(当時の絵画)

問7 下線部(7)について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤

問8 下線部(8)に関連して,17世紀のヨーロッパの君主について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) ブルボン朝の

アンリ4世は,サン=バルテルミの虐殺により,ユグノーを弾圧した。

(2) ステュアート朝の

ジェームズ1世は,王権神授説を唱えた。

(3) エリザベス1世は,

人民憲章を発布した。

(4) ルイ15世は、宰相

リシュリューを登用し,三部会を招集した。

問9 下線部(9)に関連して,17世紀のヨーロッパ諸国の海外への進出について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

第3問 都市を舞台とした交易活動が,社会に政治的,文化的な影響を与えることがある。交易と都市・経済・文化のかかわりについて述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

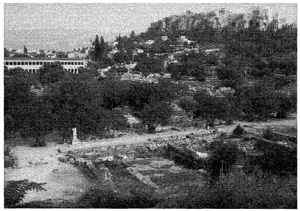

A 前8世紀以降,ギリシア人は都市国家を形成するとともに,植民活動も広範に展開していった。(1)すでにフェニキア人が,地中海沿岸にカルタゴなどの植民市を建設し,大規模な交易活動を展開していたため,時としてそれら植民市とギリシア人の関係が緊張することもあった。しかし,ギリシア人もまた多くの植民市を建設し,自らの交易活動も活発化させていくことになる。これに伴って,常設の市場があった(2)都市内部の広場では,物資の交換のみならず,情報や意見のやり取りも盛んに行われるようになり,やがて(3)そのような空間から政治史の新たな扉が開かれていった。

アテネにおける古代の広場の遺跡

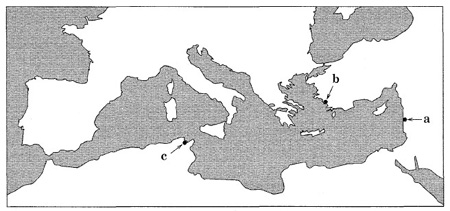

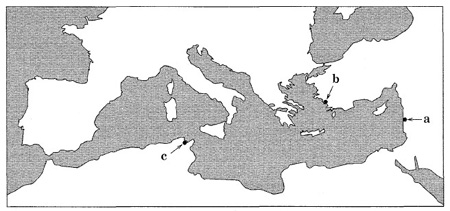

問1 下線部(1)に関連して,フェニキア人の都市ティルス(テュロス)及びその植民市カルタゴと,次の地図中の位置a~cとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【19】

(1) ティルス(テュロス)-aカルタゴ-b

(2) ティルス(テュロス)-a

カルタゴ-c

(3) ティルス(テュロス)-b カルタゴ-a

(4) ティルス(テュロス)-b カルタゴ-c

(5) ティルス(テュロス)-c カルタゴ-a

(6) ティルス(テュロス)-c カルタゴ-b

問2 下線部(2)に関連して,古代ギリシアの都市で市場や集会が開かれた広場の名として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

問3 下線部(3)に関連して,アテネの広場について述べた次の文章a~cが,時代の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【21】

a

セレウコス朝シリアと対立していたペルガモンの王アッタロス2世が,アテネの広場に柱廊を建設した。

b

ソロンは広場で市民を鼓舞するために詩を朗唱し,アテネはサラミス島を獲得するため積極的に戦うようになった。この後ソロンは改革事業の指導者に選ばれることになる。

c

ペイシストラトスは自ら身体を傷つけて広場に現れ,政敵に襲われたと訴えた。このため護衛兵をつけることが認められたが,彼はこの護衛兵を利用して

僭主(政治を打ち立てることになる。

(1) a→b→c

(2) a→c→b

(3) b→a→c

(4) b→c→a

(5) c→a→b

(6) c→b→a

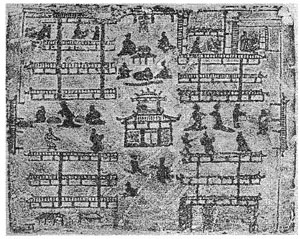

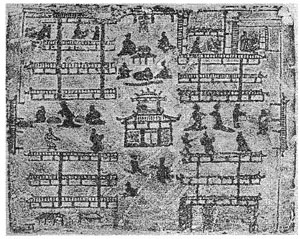

B 漢から唐まで,市場は都市や都城の中の特殊な区画として設けられ,「市」と呼ばれた(下図参照)。商工業者はその中でのみ営業を認められた。また【ア】の専売のように,商品流通に着目した財政政策もしばしば行われた。唐の長安など大都市には,アジア各地から人々が集まり,(4)国際的な交流の拠点となった。やがて「市」の制度は揺らぎ始め,大通りに面した店舗や露店が大量に出現して,宋代には都市の景観も一変した。明清時代には,生糸・【イ】などの商品生産が活発化し,清代中期には【ウ】のように海外貿易を独占して繁栄する海港都市も現れた。こうして中国からの輸出品は,(5)陸海の交易ネットワークを通じて,世界に文化的,経済的影響を及ぼすようになった。

後漢時代の装飾煉瓦(に見える市の画像(拓本)

市は塀に囲まれ、整然と店舗が並ぶ。官吏が見張りにあたる高い楼閣もある。

問4 文章中の空欄【ア】~【ウ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【22】

(1)ア-

塩 イ-毛織物

ウ-泉 州

(2)ア-塩

イ-

陶磁器 ウ-

広州

(3)ア-漆

イ-紙

ウ-広 州

(4)ア-漆

イ-陶磁器

ウ-泉 州

(5)ア-鉄

イ-毛織物

ウ-広 州

(6)ア-鉄

イ-紙

ウ-泉 州

問5 下線部(4)に関連して,唐代の国際交流について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) 西域から訪れた僧

仏図澄によって,禅宗が中国に伝えられた。

(2) ミラノ勅令で異端とされた

アリウス派キリスト教が,中国に伝えられた。

(3) 律令制などの制度や文化が,朝鮮半島や日本に伝えられた。

(4) パルティア王国の使節が,

「大秦王安敦」の使者と称して長安を訪問した。

問6 下線部(5)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) バクトリアを滅ぼした

マウリヤ朝は,長安とローマを結ぶ貿易を行った。

(2) スマトラ島に興った

パガン朝は,海上貿易で繁栄した。

(3) 金は,中国全土に

駅伝制を設け,陸上交易路を発達させた。

(4) 明は,

海禁政策を採り,朝貢貿易体制を維持しようとした。

C 近代以降の世界市場の形成過程で,世界諸地域の経済を結び付ける国際的な都市が発達した。例えば,17世紀オランダのアムステルダムは,アメリカ大陸,アジア,(6)東ヨーロッパなどとの貿易の結節点となった。次いで,18世紀後半以降,産業革命が始まり,アジアが世界市場により深く組み入れられるようになると,(7)イギリスのロンドンが,国際的な商業・金融サービス業の中心地として繁栄する。その後,第2次産業革命が進展すると,20世紀前半には,アメリカ合衆国のニューヨークが台頭する。これらの都市を擁する国々は,(8)国際経済の秩序を形成する上で大きな影響力を持った。

問7 下線部(6)に関連して,16・17世紀の東ヨーロッパで起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

問8 下線部(7)の国の対外政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) 19世紀前半のロンドン会議で,アブデュル=メジト1世が

エジプト総督となった。

(2) 19世紀前半にイギリス植民相

ジョゼフ=チェンバレンは,ラテンアメリカ諸国の独立運動を弾圧した。

(3) 19世紀後半の

ベルリン会議で,キプロスの統治権を獲得した。

(4) 20世紀後半の

ロンドン軍縮会議で,四か国条約が締結された。

問9 下線部(8)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

第4問 各地の飲み物や食べ物が,それを取り巻く文化とともに,国際的な交易・交流に乗って伝播(し,世界の飲食文化を豊かにしている。飲み物や食べ物の歴史について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 喫茶の風習は,(1)中国の雲南地方で始まり,漢代には四川地方に伝わっていたと言われる。唐代には当時の中国全土に拡大し,さらにそれ以降,チベットや日本など周辺地域へと広まっていった。(2)茶は,明代後半の16世紀には西欧にも紹介され,19世紀には,イギリスがインドにおいて茶の栽培を始めた。中国では喫茶の方法も変化した。それについて岡倉天心はその著The book of Tea(『茶の本』)の中で次のように述べている。(村岡博訳による。引用文は一部書き改め,省略したところがある。)

芸術と同じく,茶にもその時代と流派とがある。茶の進化は概略三大時期に分けられる。煮る団茶(固形茶),かき回す粉茶,淹(す葉茶はそれぞれ,唐,宋,明の気分を明らかに示している。もし,芸術分類に濫用された名称を借りるとすれば,これらをそれぞれ,(3)古典的,ローマン的,および自然主義的な茶の諸流と言えるであろう。

問1 下線部(1)に関連して,雲南と四川における歴史上の出来事について述べた文として正しいものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1) 10世紀に,雲南では

大理国に代わって南詔が興った。

(2) 康煕帝は,雲南の李自成らが起こした三藩の乱を鎮圧した。

(3) 清末に,鉄道の国有化に反対して,

四川で暴動が起こった。

(4) 南京陥落後,

国民政府は成都に首都を移し,日本に対する抗戦を続けた。

問2 下線部(2)に関連して,茶の交易と消費について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

a 17世紀に,イギリス東インド会社の茶をめぐり,

ボストン茶会事件が起こった。

b 17世紀のイギリスでは,

砂糖入り紅茶が労働者の家庭にまで普及していた。

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤

問3 下線部(3)に関連して,古典主義・ロマン主義(ロマン派)・自然主義の芸術家について述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1)ドイツの

古典主義の作家ハイネは,『若きウェルテルの悩み』『ファウスト』を著した。

(2) イギリスのロマン主義の詩人

トゥルゲーネフは,ギリシア独立戦争に参加した。

(3) ドイツのロマン派の作曲家

ワグナーは,楽劇を創始した。

(4) フランスの自然主義(写実主義)の画家

ルノワールは,「落穂拾い」など農村の生活を描いた。

B ジャガイモは,(4)南アメリカのアンデス高地が原産で,16世紀後半にヨーロッパヘ伝えられた。ヨーロッパ人が持ち帰った南アメリカ原産の作物には,ほかにも,【ア】,【イ】,カボチャ,トウガラシなどがある。これらの中でもジャガイモは,冷涼な気候に適し,やせた土地からでも収穫が多いため,各地で人々の食生活を支えるようになった。18世紀に,プロイセンではフリードリヒ2世が広く生産を奨励し,フランスでは七年戦争でプロイセン軍の捕虜となった薬剤師パルマンティエが,拘禁中の食事で出されたジャガイモに注目して,帰国後に栽培を推進した。また同じころ,(5)北アメリカでも,ヨーロッパからの移住者たちの食卓にジャガイモは欠かせなくなっていたのである。

ルイ16世にジャガイモを見せているパルマンティエ

問4 下線部(4)に関連して,南北アメリカの先住民やその諸文明について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

問5 文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる作物の名の組合せとして正しいものを,次の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【32】

(1) ア-コショウ イ-トマト

(2) ア-トマト イ-ブドウ

(3) ア-ブドウ イ-コショウ

(4) ア-コショウ イ-トウモロコシ

(5) ア-

トウモロコシ イ-トマト

(6) ア-ブドウ イ-トウモロコシ

問6 下線部(5)に関連して,18世紀後半の北アメリカ植民地およびアメリカ合衆国について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

C コーヒーは,イスラーム文化圏からヨーロッパに伝えられた。17世紀半ばには,イギリス最初の(6)コーヒーハウスが作られ,コーヒーはしだいにヨーロッパの日常の飲料として定着していった(下図参照)。19世紀以降,ヨーロッパ列強は植民地でコーヒー栽培を行い,それは帝国主義経済を支える輸出品の―つとなった。(7)ドイツもアフリカに植民地を獲得すると,広大なプランテーションでコーヒー栽培を試みた。やがて第一次世界大戦が始まると,戦時下で追い詰められたドイツの市民生活から,コーヒーは生クリームや砂糖とともに姿を消した。(8)キール軍港の水兵反乱では,食料庫のコーヒー豆が略奪される事件も起こったのである。

ロンドンのコーヒーハウス

問7 下線部(6)に関連して,18世紀のロンドンのコーヒーハウスについて述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

(1) 参政権を得た女性たちが集い,議論する場となった。

(2) カルヴァンら思想家が意見を交わし,イギリス世論を形成する場となった。

(3) 新聞が備えられ,情報交換の場となった。

(4) 農奴解放を求める農民が集まり,

ワット=タイラーの乱に発展した。

問8 下線部(7)に関連して,ドイツの対アフリカ政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問9 下線部(8)をきっかけに起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】