2006年度 センター試験【世界史A】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 異なる言語や習慣,生業形態を持つ人間集団間の接触や共存は,それぞれの社会や文化,生活環境に複雑な変化をもたらしてきた。世界史における人々の接触・共存について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

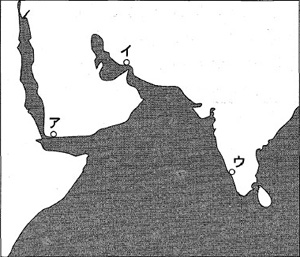

A 喜望峰を経由し,インド洋に至ったヴァスコ=ダ=ガマ一行は,(1)

各地で様々な文化を持つ人間集団と接触することになる。この地域でキリスト教徒と香料を捜し求めていた一行は,寄港地の一つ(2)

カリカット

を,キリスト教徒の町であると断定し,その地の「教会」を訪れている。記録によると,彼らは,そこで目撃した神々の像を,キリスト教の聖人像であると思い込んでいた。後に,ポルトガル勢力の進出が本格化すると,こうした誤解が解けていく一方,ヨーロッパの人々が,さらに(3)

東南アジア,中国へと進出し,新たな文化接触が起こることになる。

カリカット王に書簡を渡すガマを描いたとされる16世紀のタペストリー

問1 下線部(1)に関連して,異文化の交流や接触について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1) 義浄は,マジャパヒト王国に立ち寄り,その地についての記録を残した。

(2) イブン=バットゥータは,宋代の中国を訪れ,『三大陸周遊記』を著した。

(3) アメリゴ=ヴェスプッチは,南アメリカ大陸沿岸を探検し,ここが「新世界」であると報告した。

(4) 15世紀に,

フランシスコ=ザビエルが日本にキリスト教を伝えた。

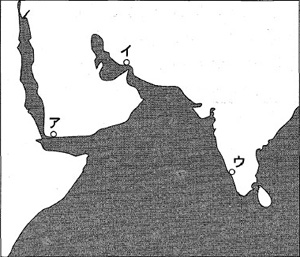

問2 下線部(2)の都市について,次の地図中の位置ア~ウと,この都市について述べた下の文aとbとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【2】

a この都市を中心に,

スワヒリ文化が形成された。

b

ダウと呼ばれる帆船が,この都市と他の都市を結ぶ交易で活躍した。

(1) ア-a (2) ア-b (3) イ-a

(4) イ-b (5) ウ-a (6) ウ-b

問3 下線部(3)の地域について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 2世紀に,ビルマ(ミャンマー)で

チャンパーが成立した。

(2) この地域との貿易で繁栄した

琉球王国は,14世紀に衰退した。

(3) タイの

ラーマ5世(チュラロンコーン)は近代化政策を推進した。

(4) 20世紀後半に,

東ティモールはオランダから独立した。

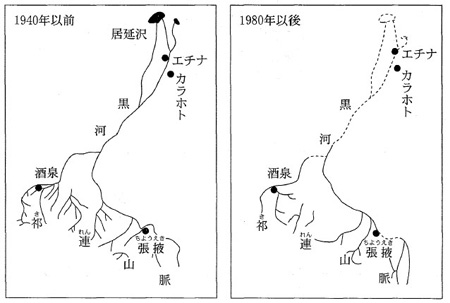

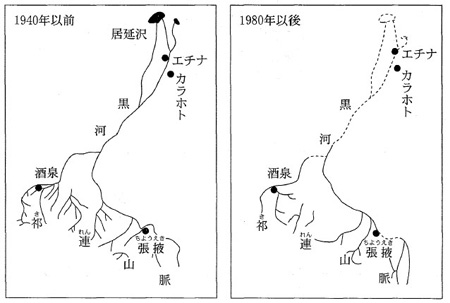

B (4)内陸アジアでは,それぞれ独自の文化・習慣を持つ遊牧民と農耕民が接触を繰り返してきた。遊牧民・農耕民双方の生業にとって,水資源の確保は重要な課題であった。例えば,ゴビ砂漠南端に位置する現在(5)中国領の黒河流域では,漢代以来,遊牧民と農耕民が水資源をめぐって互いに対立しながらも共存を果たしてきた。しかし1970年代以降になると,中・上流域における過剰な農業用水の利用などが原因で,黒河が流れ込む居延沢(は完全に干上がってしまい(下図参照),下流域では,遊牧の継続が困難になっている。2000年以上継続してきた(6)遊牧と農耕という生業形態の接触・共存そのものが存亡の危機に瀕(している。

黒河流域の河川流路の変化(1940年以前と1980年以後の比較図)

問4 下線部(4)の地域について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) 光武帝が,西域に張騫を派遣した。

(2) ティムール帝国が,

サマルカンドを中心に繁栄した。

(3) イル=ハン国が,

サライを中心に繁栄した。

(4) 清は,

(ボハラ)・ヒヴァ・コーカンドの3ハン国を占領した。

問5 下線部(5)に関連して,中国の河川やその流域について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) 黄河上流の

カラコルムに,元が都を定めた。

(2) 華北と江南を結ぶ

大運河の建設が,明代に開始された。

(3) 長江河口の

天津が,南京条約により開港された。

(4) 黒竜江(アムール川)が,

アイグン条約により清とロシアの国境に定められた。

問6 下線部(6)に関連して,同じ時期に並立していた政権・勢力の組合せとして最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) 匈奴-唐

(2) 匈奴-北宋

(3) 遼-唐

(4) 遼-北宋

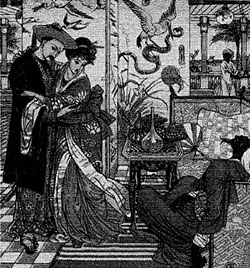

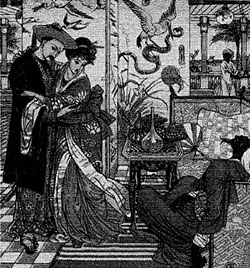

C (7)『千夜一夜物語』の翻訳には,ヨーロッパと中東の文化接触という面があった。18世紀にフランスのガランは,これを初めて翻訳紹介したが,その中に含まれていた「アリババ」や「アラジン」は,彼が独自に採集した物語を組み入れたものとされ,アラビア語の写本には存在しない。この二つの物語が(8)イスラーム世界に広く知られるようになったのも,ガランの紹介以降のことであった。

(9)19世紀に入ると,中東の風俗や文化を紹介する手段としてのレイン訳『千夜一夜物語』が出版される一方で,バートン訳やマルドリュス訳のように,ヨーロッパの東方趣味を強く反映した翻訳も現れた。特にマルドリュス訳は創作が目立ち,ヨーロッパ製『千夜一夜物語』とでも名付けられよう。

イギリスのウォルター=クレインの描いたアラジン(左)

アラジンは中国人とされているため、東方趣味にあふれた絵が描かれている。

問7 『千夜一夜物語』の翻訳事業には,ヨーロッパの中東進出という時代状況を反映する一面がある。下線部(7)に関連して,次の年表に示したa~cの時期と,下のア~ウの出来事との組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【7】

1704年 ガランによる仏語版翻訳の刊行開始

【a】

1838年 レインによる英語版翻訳の刊行開始

【b】

1885年 バートンによる英語版翻訳の刊行開始

1899年 マルドリュスによる仏語版翻訳の刊行開始

【c】

1966年 前嶋信次による日本語版翻訳の刊行開始

ア スエズ運河の開通

イ ワフド党によるエジプト独立運動の開始

ウ ナポレオン=ボナパルト(後のナポレオン1世)による

エジプト遠征の開始

(1) a-ア b-イ C-ウ

(2) a-ア b-ウ C-イ

(3) a-イ b-ア C-ウ

(4) a-イ b-ウ C-ア

(5) a-ウ b-イ C-ア

(6) a-ウ b-ア C-イ

問8 下線部(8)に関連して,イスラーム教について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) 『クルアーン(

コーラン)』はイスラーム教の聖典である。

(2) アッラーを信じる

一神教である。

(3) 6世紀にイスラーム法が成立した。

(4) メッカにあるカーバ神殿を聖地としている。

問9 下線部(9)の世紀に各地で起こった反乱や独立運動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

第2問 資源は地域住民の日常の営みと産業の発展に密接にかかわるだけでなく,域外との交流を促進し,政治・経済・社会の変化をもたらした。産業と資源の歴史について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A (1)アメリカ大陸の豊かな天然資源は,先住民の多様な生活様式を育(む一方,ヨーロッパ人の進出が始まると,より多くの移住者を引き付ける力となった。例えば,北アメリカの,(2)太平洋沿岸北部は,世界的にも珍しい温帯の多雨林の広がる地域で,歴史を通じ,森林資源が経済的にも文化的にも重要な位置を占めてきた。この地域の先住民は,常緑樹の大木を利用して巨大なログハウスやトーテムポールを建てる文化を持っていた。この地域に19世紀半ばから本格的に進出してきた白人にとっては,(3)製材業が地域経済を支える主要産業となった。今日では,この地域は国内有数の木材産出地であるとともに,国立公園を抱え,森林保護運動の盛んな土地にもなっている。

問1 下線部(1)に関連して,アメリカ大陸の資源と人々とのかかわりについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1) スペイン人来航以前のアメリカ大陸においては,

製鉄業が栄えていた。

(2) イギリスの植民地で,ポトシ銀山が開発された。

(3) カリフォルニアで金鉱が発見され,

ゴールドラッシュが起こった。

(4) アメリカ合衆国のロックフェラーは,

鉄鋼業で独占資本家となった。

問2 下線部(2)に関連して,アメリカ合衆国のアジア・太平洋における対外活動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

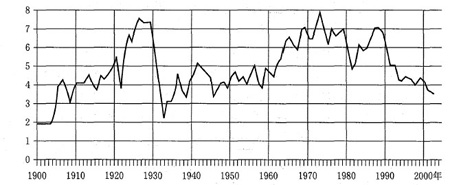

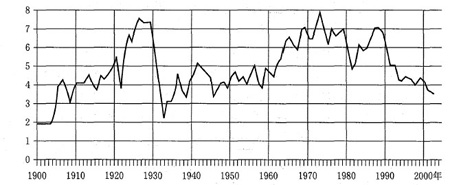

問3 下線部(3)に関連して,次のグラフは,アメリカ合衆国ワシントン州における木材の生産量の推移を示したものである。このグラフについて述べた文として最も適当なものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

単位:10億ボードフィート(bd.ft.) ※bd.ft.=1平方フィート×1インチ厚

(Wahington State Department of Natural Resources, Washington Timber Harvest2002 より)

(1) 20世紀前半で木材の生産量が最大となったのは,アメリカ合衆国が

第一次世界大戦を戦った時期である。

(2) 1910年以降で木材の生産量が最低になったのは,大

恐慌によって工業生産が減少した時期である。

(3) 2000年における木材の生産量は,「

ドル危機(ドル=ショック)」が起こった当時の木材生産量よりも多い。

(4) 20世紀後半で木材の生産量が最大となったのは,「強いアメリカ」を唱えた

レーガン大統領の在任時である。

B クジラ類は,海洋資源の一つとして,古い時代から世界各地で食用などの目的で捕獲されてきた。ヨーロッパでは,バスク人により捕鯨の産業化か始まったとされているが,クジラの脂やひげなどを原料にした生活用品の需要が伸びるに従い,捕鯨業も発展していった。(4)

17世紀には,オランダやイギリスなどの船が北極海まで進出し,18世紀になると,北アメリカ大陸沿岸域から大西洋一帯へと捕鯨船の活動範囲は広がっていった。しかし,これらの海域でクジラ類が減少すると,操業海域は,(5)

ハワイ諸島を中心として(6)

太平洋全域へと拡大していった。その後,欧米の捕鯨船は,日本近海にも姿を現し,江戸幕府の対外政策を転換させる契機ともなった。

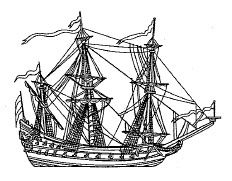

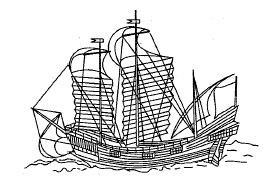

問4 下線部(4)に関連して,17世紀にヨーロッパ諸国が本国から海外に向かう外洋航海に使用していた船の図として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

問5 下線部(5)について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

a

マゼラン(マガリャンイス)は,太平洋を横断する際に,この地で殺害された。

b この地は,19世紀後半に,アメリカ合衆国によって併合された。

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤

問6 下線部(6)に関連して,オーストラリアや太平洋の島々について述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) オーストラリアは,18世紀後半から,

の植民地として開拓された。

(2) マーシャル諸島は,19世紀後半に,

領となった。

(3) ニューカレドニアは,19世紀後半に,

領となった。

(4) ニュージーランドは,20世紀前半に,

の自治領となった。

C (7)石油は,資源ナショナリズムの動きを経て,中東の産油国の重要な収入源となるとともに,非産油国も含めてこの地域の(8)近代化の原動力となった。産油国の指導者は,国民への石油の富の分配を担うことで影響力を強め,一方,非産油国の指導者も,オイルマネーの恩恵による好景気の中で,権力を維持することができた。しかし,1980年代の石油価格低迷によって経済が停滞すると,いびつな産業構造,出稼ぎ労働者への過度の依存,さらに強権的な政治体制など繁栄の陰に隠れていた諸問題が批判の対象となった。そこで,各国政府は,(9)民主化要求やイスラーム教に基づく変革を求める動きに対応することを迫られ,政治・経済改革に取り組む姿勢を示すようになった。

問7 下線部(7)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) 第2次産業革命で,石油が新しいエネルギー資源として登場した。

(2) 1920年代に,アメリカ合衆国は対日

石油禁輸を行った。

(3) イラクのモサッデク(モサデグ)は,石油の国有化を決定した。

(4) 石油危機が原因となって,第4次中東戦争が

勃発(した。

問8 下線部(8)に関連して,中東諸国の近代化について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) エジプトでは,ドイツ支配下で急激な近代化が試みられた。

(2) イランでは,

タンジマートが実施された。

(3) シリアでは,レザー=シャー(

レザー=ハーン)が殖産興業を推進した。

(4) トルコでは,ムスタファ=

ケマル(ケマル=アタテュルク)が政教分離を実施した。

問9 下線部(9)に関連して,アジア諸国の動向について述べた次の文章を読み,空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

大韓民国では,1960年代に登場した【ア】政権の下で経済の高度成長を見たが,1980年代以降,国民から一層の民主化を求める声があがり,政治改革が行われた。一方,インドネシアでは,1990年代に経済危機などを契機に開発独裁への批判が高まり,【イ】は退陣を余儀なくされた。

(1) ア-朴正煕

イ-スカルノ

(2) ア-朴正煕

イ-スハルト

(3) ア-

金大中 イ-スカルノ

(4) ア-金大中

イ-スハルト

第3問 国家と軍事について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 近代ヨーロッパにおける国家と軍事の関係は,同時代の経済活動と連動していた。例えば,クルップやアームストロングのようなヨーロッパの民間企業は,(1)産業革命から生じた製造技術を兵器の大量製造に応用し,19世紀の半ば以降に,(2)ヨーロッパ各国に向けて大量の兵器を供給するようになった。しかし,19世紀末のヨーロッパ諸国の大規模で急激な軍備拡大競争は,民間企業が独自に兵器の技術開発を続けることを困難にしていった。そして,民間企業は,国家の指令と管理の下で,兵器の技術開発と製造を行うようになった。このような動きは,(3)20世紀における国家と大企業の間の癒着という問題の起源となった。

問1 下線部(1)に関連して,次の文章はイギリスの産業革命期の都市について述べたエンゲルス

『イギリスにおける労働者階級の状態』の一部である。文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

近代の製造技術は【ア】で完成の域に達した。南ランカシャーの【イ】工業においては,自然力の利用,機械(特に力織機と自動紡績機)による手工労働の駆逐および分業が,その頂点に達している。(全集刊行委員会訳による。引用文は一部書き改め,省略したところがある。)

問2 下線部(2)に関連して,19世紀の後半におけるヨーロッパ各国について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) イギリスでは,

保守党と

労働党が交互に政権を担当した。

(2) ロシアは,

クリミア戦争で敗北した。

(3) フランスでは,

パリ=コミューンが宣言され,第二共和政が倒された。

(4) サルデーニャ(

サルディニア)は,プロイセンの協力を得て,フランスと戦った。

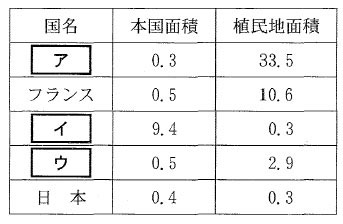

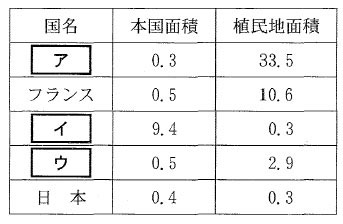

問3 下線部(3)に関連して,次の表は,1914年における列強の本国面積と植民地面積を示したものである。表中の空欄【ア】~【ウ】に入れる国の名の組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【21】

(単位は100万平方キロメートル)

(1) ア-ドイツ イ-イギリス ウ-アメリカ合衆国

(2) ア-ドイツ イ-アメリカ合衆国 ウ-イギリス

(3) ア-イギリス イ-ドイツ ウ-アメリカ合衆国

(4) ア-イギリス イ-アメリカ合衆国 ウ-ドイツ

(5) ア-アメリカ合衆国 イ-イギリス ウ-ドイツ

(6) ア-アメリカ合衆国 イ-ドイツ ウ-イギリス

B 17世紀に,アグラに代わり(4)ムガル帝国の都となったデリーは,外敵からの防衛を強く意識した城郭都市だった。町全体は,城壁に囲まれ,いくつかの城門によってのみ外部とつながっていた。また,堅牢(な城壁を持つ王宮は,河川敷を見下ろす戦略上の要地に建設されていた。1858年に(5)イギリスがムガル帝国を滅亡させた後,王宮は主に軍の施設としてイギリスによって利用された。一方,デリーの南にある(6)ニューデリーは,インド帝国の新都としてイギリスが1911年以降に建設した。城郭を持たないこの開放的な新都には,幾何学的なパターンの街路・街区や大きな広場,幅広の道が配された。このようにデリーとは対照的な近代都市ニューデリーは,イギリスによるインド植民地支配の象徴でもあった。

問4 下線部(4)に関連して,ムガル帝国やデリーについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

問5 下線部(5)に関連して,イギリスがインドやその周辺地域で行った軍事行動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) 19世紀に,

シク教徒勢力を破り,インド北西部を征服した。

(2) シパーヒー(セポイ)と呼ばれる

イギリス人の

傭兵(を使用した。

(3) アフガニスタンヘの

パフレヴィー朝の介入を警戒して,

アフガン戦争を引き起こした。

(4) 20世紀に,

マラータ戦争を行い,インド南部を征服した。

問6 下線部(6)の都市を首都として継承した独立後のインドについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) ネルーが首相を務めた。

(2) 新インド統治法が制定された。

(3) 同時に分離独立を果たした

バングラデシュと敵対した。

(4) 冷戦期に,

非同盟主義に反対し,西側陣営に加わった。

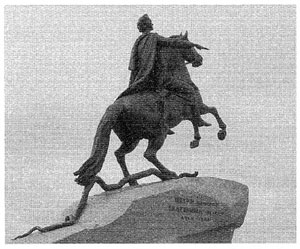

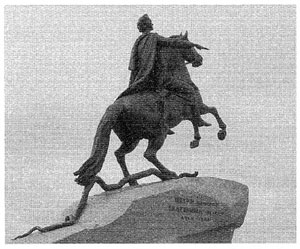

C モスクワを中心とする内陸国を出発点に領土を拡大してきたロシアにとって,「海への出口」の確保は悲願であった。17世紀末に即位した(7)

ピョートル1世も,バルト海への進出を目指してスウェーデン領のナルヴァ

要塞(を攻撃したが,壊滅的な敗北を喫した。そこで彼は,直ちに武器製造のための工場を造り,徴兵制を導入するなど軍隊の再編に着手し,9年後のポルタヴァの戦いでは,逆にスウェーデンを大敗させるに至った。この間に奪取したバルト海沿岸の要塞を礎に(8)

ペテルブルクを建設し,「海への出口」も確保した。こうしてロシアは,スウェーデンに対する勝利を足掛かりに強国への道を歩み始め,しだいに(9)

ヨーロッパ国際政治の場で無視し得ない存在となっていった。

「青銅の騎士」像。馬上の人物はピュートル1世。馬の後脚で踏み付けている大蛇は、

彼が闘ってきた「敵」を象徴している。

問7 下線部(7)の人物について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) ロマノフ朝を開いた。

(2) 西欧の制度や技術を積極的に取り入れる政策を進めた。

(3) オーストリア・プロイセンとともに,

ポーランド分割に加わった。

(4) 大黒屋光太夫を引見し,

日本に帰国させた。

問8 下線部(8)の都市は,第二次世界大戦中には激戦地の一つとなった。第二次世界大戦について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) ポーランドに侵攻したドイツに対して,ソ連が

宣戦布告し,開始された。

(2) フィンランドは,

中立を維持した。

(3) ソ連は,

スターリングラードの戦いでドイツ軍を破り,攻勢に転じた。

(4) 連合軍が

ノルマンディーに上陸すると,イタリアは

無条件降伏した。

問9 下線部(9)に関連して,ロシアの対外政策について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) アレクサンドル1世が,

神聖同盟を提唱した。

(2) ギリシア

独立戦争では。イギリス・フランスとともに,オスマン帝国を支援した。

(3) 英露協商を締結し,

アフリカでの権益をめぐるイギリスとの対立を解消した。

(4) パン=ゲルマン主義の立場から,

バルカン同盟の結成を支援した。

第4問 20世紀は,次々に登場した新しいメディアが,重要な役割を果たすようになった時代である。メディアについて述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

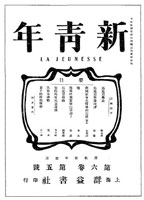

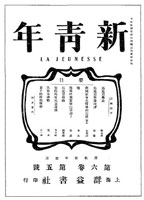

A 『新青年』は,1915年に『青年雑誌』という誌名で創刊された。この啓蒙(的雑誌は,中国における,(1)新文化運動(文学革命)をリードしたことで名高い。だが,その雑誌が後に,(2)中国共産党の機関誌になったことは,あまり知られていない。『新青年』の同人の一部は,1919年以降,儒教道徳に代表される中国の伝統的倫理を批判することからさらに一歩踏み出して,(3)労働運動や社会主義に関心を移していった。共産党の結成に乗り出した彼らは,『新青年』を自党の機関誌に変えていったのである。その過程で,雑誌の表紙は下図のように変化したが,これは雑誌の性質の変化を如実に示すものだった。

中国共産党結成前の『新青年』。

マルクス主義が紹介されている。

中国共産党結成後の『新青年』。

世界の労働者の団結を表している。

問1 下線部(1)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

問2 下線部(2)の政党について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) 南京国民政府の統治下で結成された。

(2) 反帝国主義運動を指導して,

三・一運動を起こした。

(3) 中華ソヴィエト共和国臨時政府を

打倒した。

(4) 農村を拠点とする革命運動を行った。

問3 下線部(3)に関連して,社会主義運動にかかわる次の出来事a~cが,年代の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【30】

(1) a→b→c

(2) a→c→b

(3) b→a→c

(4) b→c→a

(5) c→a→b

(6) c→b→a

B 無線電信・電話の技術は,第一次世界大戦中に急速に進歩し,戦後には本格的なラジオ放送が開始された。この(4)電気通信メディアの登場により,大衆に広く訴えかけることが可能となったため,権力者はこれを積極的に利用しようとした。例えば,(5)1920年代にラジオが普及したアメリカ合衆国では,後にフランクリン=ローズヴェルト大統領が,「炉辺談話」として知られるラジオでの語りかけにより,恐慌で不安になった大衆に安堵(感を与えた(下図参照)。ドイツでは,ヒトラーの演説がラジオで繰り返され,大衆動員のためのファシズムのメディアとなった。(6)日本の戦争終結を告げる「玉音放送」がラジオで行われたことも,この時代を象徴する出来事であった。

問4 下線部(4)に関連して,電気通信技術やマスメディアについて述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) 映画は,19世紀後半に

ノーベルによって発明された。

(2) 電話は,

20世紀前半に発明された。

(3) インターネットは,

第二次世界大戦中に普及した。

(4) テレビ放送は,

第二次世界大戦後に普及した。

問5 下線部(5)に関連して,アメリカ合衆国の1920年代の政治や社会について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

(1) ウィルソン大統領が,「

十四か条の平和原則」を発表した。

(2) 移民制限を目的とする法律が制定された。

(3) フォードが,大量生産システムで自動車を生産した。

(4) 禁酒法が敷かれていた。

問6 下線部(6)に関連して,第二次世界大戦の終結に至る歴史について述べた次の文a~cが,時期の古いものから順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【33】

a 日本が

ポツダム宣言を受諾して無条件降伏した。

b ソ連軍がベルリンを占領した後,ドイツは

無条件降伏した。

c ソ連が

日本に宣戦した。

(1) a→b→c

(2) a→c→b

(3) b→a→c

(4) b→c→a

(5) c→a→b

(6) c→b→a

C 20世紀になると,雑誌や新聞にとって(7)報道写真は不可欠となり,同時にそれらを撮影する報道写真家も重要になった。彼らにとって写真とは,互いに言葉が通じない多くの人々に語りかけることができる,自己表現とコミュニケーションのメディアであった。(8)1930年代には,様々な写真雑誌が創刊され,例えばその代表的なものである『ライフ』は,ロバート=キャパのような報道写真家が,戦場などで撮影した写真を発表する場となった。(9)第二次世界大戦後にも,報道写真と報道写真家は重要な役割を果たしていくことになる。

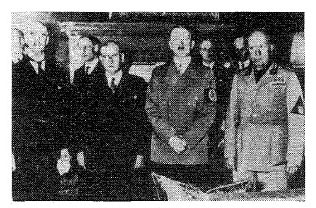

問7 下線部(7)に関連して,20世紀に開かれた首脳会談の際に撮影された次の写真a・bと下の文ア~ウとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【34】

a 前列左からチャーチル、ローズヴェルト、スターリン

b 前列左からチェンバレン、ダラディエ、ヒトラー、ムッソリーニ

ア この会談で,東アジアと太平洋の戦後処理に関する

カイロ宣言が発表された。

イ この会談で,イギリスとフランスは,

宥和(政策に基づいて,ドイツの要求を受け入れた。

ウ この会談で,戦後の

ドイツの分割占領管理などが決定された。

(1) a-ア b-イ (2) a-ア b-ウ

(3) a-イ b-ア (4) a-イ b-ウ

(5) a-ウ b-ア (6) a-ウ b-イ

問8 下線部(8)の時期に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問9 下線部(9)に関連して,第二次世界大戦後に撮影された次の写真a・bについて述べた下の文章を読み,空欄【ア】と【イ】に入れる国の名の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】

a 西ベルリンへ生活物資を輸送するアメリカ軍の飛行機

b カストロ

写真aは【ア】が

ベルリン封鎖をした際に撮影されたものである。その約10年後,写真bの

カストロが【イ】革命を成功させると,【ア】と【イ】との間に協力関係が結ばれ,その後,【ア】とアメリカ合衆国との緊張がさらに高まった。

(1) ア-ソ 連 イ-アルジェリア

(2) ア-ソ 連 イ-キューバ

(3) ア-イギリス イ-アルジェリア

(4) ア-イギリス イ-キューバ