2006年度 センター試験【日本史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 ある博物館での,先生と生徒の会話A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ(配点 12)

A

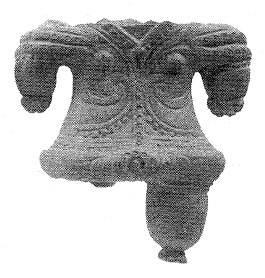

生徒:これが教科書に出てくる

土偶ですね。立派だけど首も足も折れていますね。わざと折ったんですかね。

先生:いいところに気付いたね。米作りが広まるより前だから,生活は厳しく自然の力に左右された。当時の信仰の様子がわかるだろう。

生徒:このあと朝鮮半島や中国大陸から進んだ文化を取り入れて,国家をつくっていくんですね。あっ,これは僕でも知っている有名な

(a)正倉院の宝物だ。

先生:残念ながらこれは複製品だよ。本物は厳重に保存されていて,年に1回正倉院のすぐ近くの博物館で一部分が展示されるんだ。

生徒:複製でもすばらしいですね。正倉院の宝物は中国で作られたものですか。

先生:その区別は専門家でも難しいらしい。天皇家の宝物だから,唐の皇帝からもらったり,外国商人から買ったりしたものも含まれているのだろう。当時の長安を中心とする東アジア文化圏の中に日本もいたことがよくわかる。

生徒:古代国家はこんな風に中国の強い影響の下にあったけど,中世や近世になると,日本は孤立した島国として独自の文化をつくったんですよね。

先生:そんなことはないよ。日本列島は海に囲まれているけど,(b)

海を通じての人の交流や物の移動は非常に活発だったらしい。

生徒:おや,立派な中国の青磁ですね。どこで出土したんだろう。

先生:

十三湊と書いてあるね。青森県の津軽半島だ。

生徒:日本海側に立派な遺跡があるんですね。

先生:十三湊は中世の日本海交易で栄えた港町で,北方地域や本州各地の物産がここに入ってきたんだ。東アジアに開かれた港だったという見方もあるんだよ。

問1 次の土偶の写真を見て,土偶と土偶が作られた時代の信仰について述べた文として誤っているものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

問2 下線部(a)に関して,正倉院とその宝物について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) 光明皇太后により献納された

聖武天皇の遺品が中心である。

(2) 奈良時代に百済の商人によって南アジア産の品物がもたらされた。

(3) 毎年,京都国立博物館で「正倉院展」が開催される。

(4) 正倉院宝庫は,

唐招提寺に建てられた倉庫群の一つである。

問3 下線部(b)に関連して,日本海側の交流について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 奈良時代,

渤海からの使者は越前など日本海側に来着した。

(2) 十三湊は,

安藤(東)氏の支配の拠点として栄えた。

(3) 十三湊には,大陸の文物も入ってきていた。

(4) 江戸時代,

東廻り海運の整備により敦賀・新潟・酒田などが栄えた。

B

先生:

歴史学は,文献資料にもとづいて組み立てられているけど,最近ではさまざまな資料をもとに考えるようになったんだ。中世の人々の暮らしを考えるなら,たとえば鎌倉時代に制作された【ア】のような絵巻物が役に立つ。また,実際に地中から発掘した物から考える【イ】という学問も大切だ。

生徒:【イ】の対象は,原始古代だけなのかと思っていました。

先生:発掘しなくても,景観や土地の利用法,

小字(などの地名も重要な手がかりだ。最近の開発や市町村合併で歴史を考える手がかりが失われているんだ。

生徒:そこにある

金碧(の

に描かれているのはヨーロッパ人ですね。

先生:それは

といって,はじめて(c)

ヨーロッパ文明に触れた当時の大名の間ではやったんだ。カステラやカルタは,このころ入ってきた【ウ】語で,今も使われているんだ。

生徒:日本語も歴史を考える資料なんですね。

先生:江戸時代は鎖国というけど,実際には幕府の統制の下で外国との交流が行われたんだ。西洋画の技法は,江戸時代の後期になって日本でもさかんになったんだよ。

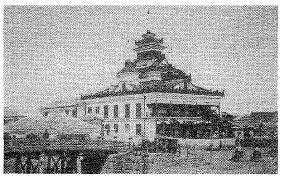

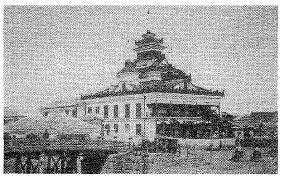

生徒:この写真の建物は何ですか。

先生:それは明治の初めに建てられた

第一国立銀行だ。現在は残っていないけど,造られた当時は新時代を象徴する(d)

西洋建築として話題になったようだ。

生徒:日本のお城の天守閣のようにも見える。変わった建物ですね。

先生:日本人の大工たちが,伝統的な技術の上に,西洋の様式を施して建てた当時の建物を,擬洋風建築とよんでいるんだ。このような明治以後の建築や町並みも近代化遺産として積極的に保存するべきだと思うよ。

問4 空欄【ア】~【ウ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) ア 『一遍上人絵伝』

イ 民俗学

ウ オランダ

(2) ア 『一遍上人絵伝』 イ 考古学

ウ ポルトガル

(3) ア 『源氏物語絵巻』

イ 民俗学

ウ ポルトガル

(4) ア 『源氏物語絵巻』

イ 考古学

ウ オランダ

問5 下線部(c)に関連して,近世におけるヨーロッパとの文化交流について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問6 下線部(d)に関連して,西洋建築に影響を受けた日本の建造物に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

I 日本初のビザンティン様式建築の,ニコライ堂が建設された。

II ガラス戸や応接間などを備えた,

文化住宅が建設された。

III 和風土蔵造りに洋風の八角の塔を上げた,

開智学校(長野県松本市)が建設された。

(1) I-III-II (2) II-I-III

(3) III-I-II (4) III-II-I

第2問 古代の土木・建築に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(資料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 18)

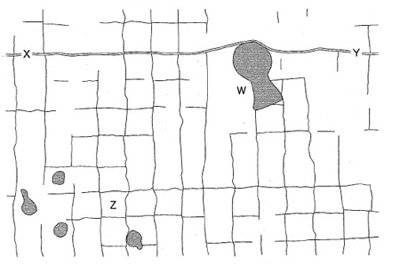

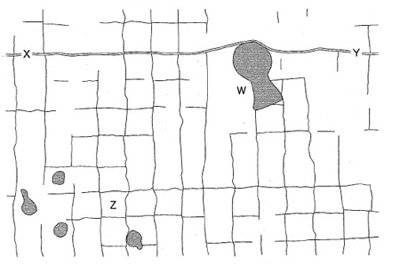

A 古代の土木工事のなかには,今も地表に

痕跡(を残すものがある。地図からそうした痕跡を抜き出し,次の図を作成した。(上が北とは限らない。)

Wは,3世紀の

前方後円墳である。精密に設計し,多くの人々を動員して墳丘を築いた様子がうかがえる,(a)

この古墳について『日本書紀』は,「

日(は人作り,夜は神作る」と記す。神が手伝ったかのような人墳墓の造営は,首長が手にした権力と土木技術によって,はじめて可能となった。

X-Yは,奈良盆地を南北につらぬく古道の一つである。7世紀に敷設された直線道路で,測量の精度は極めて高い。

X方面に向かえば

山背(・近江,

Y方面に向かえば飛鳥に至り,この付近は壬申の乱の戦場にもなった。

Z周辺の碁盤目状の地割は,

条里制の痕跡である。このような1町を一辺とする正方形の区画を「坪」とよび,それが条・里の基礎単位となった。班田収授に対応し,(b)

律令国家が計画的に行った土木工事と考えられている。条里制地割の分布は,おおむね(c)

古代の田地開発の進展を示すものであろう。

問1 下線部(a)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

a 墳丘の長さは,約140mである。

b 墳丘の長さは,約280mである。

c 前方部が東北東の側にある。

d 前方部が西南西の側にある。

(1) a・c

(2) a・d

(3) b・c

(4) b・d

問2 下線部(b)に関連して,古代の都の造営を詠んだ次の

万葉歌I~IIIについて,古い歌から年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

I 大君は神にしませば赤駒の腹ばう田居(を都と成しつ

(神格化された天皇による造営事業をたたえた,大伴御行の歌)

II 昔こそ難波いなかと言われけめ今は都引き都びにけり

(天武朝に造られた都を,約半世紀ぶりに改修した,藤原宇合の歌)

III 今造る恭仁の都は山川のさやけき見ればうべ知らすらし

(橘諸兄政権の下,この地に遷都されたことを喜ぶ,大伴家持の歌)

(1) I-II-III (2) I-III-II

(3) II-I-III (4) II-III-I

問3 下線部(c)に関して,図の地域周辺に存在したと考えることができる

田地の種類として

誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) 口分田

(2) 墾田

(3)公営田 (4) 官田

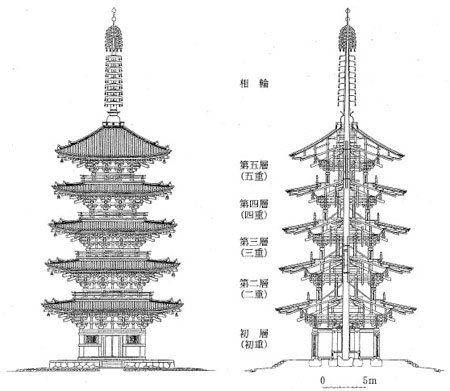

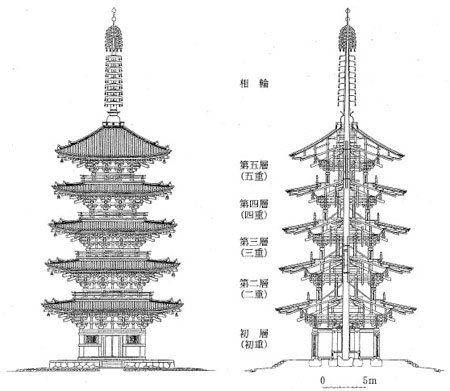

B 古代の建築技術に大きな飛躍がもたらされたのは,寺院建設のはじまりによってである。【ア】を用い,部材を合理的に組み上げ,瓦を

葺(くという新技術が朝鮮半島から移植され,巨大で

堅牢(な建物が生み出されていった。

寺院建築のなかでも,塔はひときわ高くそびえ立ち,私たちの心を引きつける。次の図は,現存する古代の塔のうちで最も高い,

醍醐寺五重塔である。相輪が総高の3分の1を占め,安定した姿を見せる。初層の内部には【イ】が描かれ,密教的空間を構成している。この五重塔の建設は,醍醐寺と深い関係をもった

(d)醍醐天皇の譲位・死去の翌年に計画された。彼の子息たちが力を尽くし,足かけ21年を要して,塔は951年に完成した。

平安時代後半になっても,(e)

藤原道長の法成寺,白河天皇の法勝寺など,各時期を代表する大寺院には塔が建てられた。なかでも法勝寺の八角九重塔は80mを超える巨塔で,発願者の専制権力を象徴するかのようであった。

問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1) ア 掘立柱

イ 曼荼羅

(2) ア 掘立柱

イ 来迎図

(3) ア 礎 石

イ 曼荼羅

(4) ア 礎 石

イ 来迎図

問5 下線部(d)に関して,その在位中の出来事について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問6 下線部(e)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) 藤原道長は,3代の天皇の外祖父となった。

(2) 白河天皇は,内裏に

北面の武士を置いた。

(3) 法成寺は,宇治の別荘を寺院に改めたものである。

(4) 法勝寺には,

長講堂領とよばれる荘園群が寄進された。

第3問 中世における人や物の交流に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 18)

A 鎌倉幕府が成立すると,京都からさまざまな目的で人が鎌倉へとやって来るようになった。草創期の幕府は都の下級貴族層を官僚として迎え入れており,

公文所(政所)の初代長官となった【ア】もその一人であった。(a)

その後も鎌倉時代を通じ,幕府の首脳たちはさまざまな形で京都とのつながりを持っていた。

1223年,京都から鎌倉へ旅をし,その経験を『【イ】』という

紀行文に書き残したある人物は,鎌倉に到着しあちらこちらを見てまわっているとき,船着き場に商人が大勢集まってにぎやかであった様子に目を止めている。鎌倉が都市として発展するにつれ(b)

商工業者の活動の場ともなっていたことがうかがえる。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

(1) ア 三善康信

イ 海道記

(2) ア 三善康信

イ 十訓抄

(3) ア 大江広元 イ 海道記

(4) ア 大江広元

イ 十訓抄

問2 下線部(a)に関連して,鎌倉と京都の間の交渉に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

I

『新古今和歌集』が

編纂(され,鎌倉の将軍のもとに届けられた。

II

御成敗式目が制定され,京都の幕府出先機関に送られた。

III 鎌倉で

平頼綱が滅ぼされ,その知らせが数日のうちに京都に伝わった。

(1) I-II-III (2) I-III-II

(3) II-I-III (4) III-II-I

問3 下線部(b)に関して,鎌倉時代の商品生産と商工業について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) 瀬戸焼など陶器の生産が発展した。

(2) 灯油の原料となる

荏胡麻が栽培された。

(3) 長船長光らの刀鍛冶が活躍した。

(4) 干鰯が肥料として広く売買された。

B

今川了俊(貞世)は,(c)

将軍足利義満の下で九州探題に任じられた人物である。彼は武将であるとともに,和歌や連歌をよくする文化人の顔も持ち,『菟玖波集』を編集した【ウ】とも親交があった。

九州に来た了俊は,当時の

(d)東アジア情勢に対応しなければならなかった。日本の沿岸や海上では倭寇が活動しており,それに悩まされた周辺諸国は日本に対し,倭寇の禁圧を求めていたのである。了俊は数回にわたり,倭寇によって日本に連れてこられた捕虜を朝鮮半島に送還しており,その際【エ】を求めたこともあった。【エ】は,日本と朝鮮との間で国交が開かれ公貿易が行われるようになると,朝鮮から日本へと輸出されるようになった。

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) ウ 一条兼良 エ 硫黄

(2) ウ 一条兼良

エ 大蔵経(一切経)

(3) ウ 二条良基

エ 硫黄

(4) ウ 二条良基 エ 大蔵経(一切経)

問5 下線部(c)に関連して,足利義満が地方を統制するために行った事柄として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) 関東を統轄する組織として,

鎌倉将軍府を設置した。

(2) 奥州を統轄する組織として,

奥州総奉行を設置した。

(3) 応永の乱で,大内義弘を滅ぼした。

(4) 永享の乱で,足利持氏を滅ぼした。

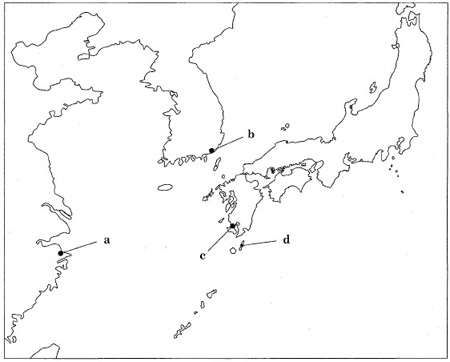

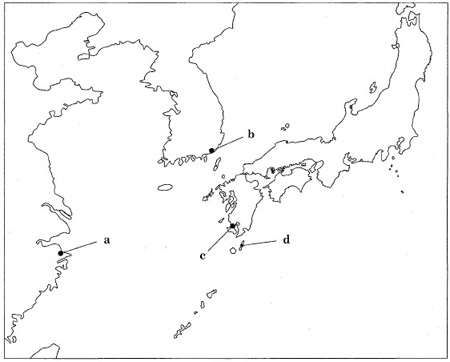

問6 下線部(d)に関連して,東アジアで起こった出来事を述べた次の文X・Yと,地図中に示した場所a~dの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) X-a Y-c (2) X-a Y-d

(3) X-b Y-c (4) X-b Y-d

第4問 近世の社会・経済に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)

A 豊臣政権や幕府・諸藩などが行った検地を通して,耕地ごとの石高が定められ,村の範囲が確定した。村を経済基盤として成り立っていた領主は,百姓の経営の安定的な維持を,政策的に重視していた。(a)村は支配の単位であると同時に,独自の財政や村法を持つなど自治的な運営を行っていた。

農村では,農業生産力が向上して生産物の余剰が生まれ,商品作物の栽培もさかんになった。その結果,農村にも貨幣経済が浸透し,(b)農民の暮らしもしだいに変化していった。借金の返済ができなくなり,担保とした耕地を手放さざるを得なくなった農民のなかには,(c)村に残って小作人になる者もいたが,村を離れて都市へ流入する者も少なくなかった。

問1 下線部(a)に関連して,江戸時代の村に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

(1) 年貢や諸役は,領主から個々の百姓に対して直接賦課された。

(2) 結・もやいなどとよばれる,相互扶助の慣行があった。

(3) 村の運営は,豪農・組頭・百姓代の

村方三役によって行われた。

(4) 村に住む人々はすべて

本百姓として把握された。

問2 下線部(b)に関連して,江戸時代の農民の家や暮らしに関して述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) X 正 Y 正 Z 誤 (2) X 正 Y 誤 Z 誤

(3) X 誤 Y 正 Z 正 (4) X 誤 Y 誤 Z 正

問3 下線部(c)に関して,江戸時代の都市と農村について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

(1) 都市では,常設の店舗を持たない

棒手振(が活動していた。

(2) 関東農村の治安維持をはかるために,

関東取締出役が設置された。

(3) 都市建設の進展にともなう木材需要に刺激されて,

林業が発達した。

(4) 農村の

飢饉(は,米価を下落させるなど都市の民衆にも影響を与えた。

B 近世後期に出版された『日本山海名産図会』は,

各地の特産物を紹介した書物である。この書物には例えば,【ア】の酒が広い地域に売られた結果,産地名である【ア】という言葉が高級酒の代名詞として知られるようになった,という記載がある。しかもこれはそう古くからのことではなく,近世になってから,はじめに陸路で江戸に酒を運んで大きな利益を上げる者が現れ,次いで船に積むようにもなったという。

このように近世には各地に特産物が生まれた。(d)

特産物は遠方の消費地に向けて陸路や海路で運ばれて流通し,なかには海外貿易と結びつくものもあった。

特産物の産地では,その価格や販路に対する関心が高まった。その結果,木綿や菜種の流通独占に反対して,摂津・河内・和泉の1000か村を越す村々が結集した【イ】とよばれる大規模な訴願運動なども起こった。さらにこうした(e)

産業や経済の状況は,文化や思想にも反映された。冒頭にあげた『日本山海名産図会』はその一例である。

問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) ア 伊丹

イ 越訴

(2) ア 伊丹 イ 国訴

(3) ア 野田

イ 越訴

(4) ア 野田

イ 国訴

問5 下線部(d)に関して,江戸時代の国内外の流通・貿易について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) 幕末の開港後,

茶が主な輸出品の一つになった。

(2) 納屋物とよばれる諸藩の荷物は,蔵屋敷に運ばれた。

(3) 河村瑞賢は,

富士川水運を開いた。

(4) 五カ所商人には,京都・堺・平戸の商人が含まれた。

(1) 『広益国産考』などの農書によって,新しい農業技術が広まった。

(2) 『日本永代蔵』などの浮世草子には,現世を生き抜く町人の姿が描かれた。

(3) 『経済録』を著した太宰春台は,藩による商業活動の重要性を説いた。

(4) 『聖教要録』を著した山鹿素行は,積極的な貿易拡大を説いた。

第5問 近代の東京に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点12)

問1 下線部(a)に関連して,近現代における東京の変遷に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) I-II-III (2) I-III-II

(3) II-I-III (4) III-II-I

問2 下線部(b)に関連して,明治初期の政府の官制について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) 西南戦争後,士族授産のため内務省が設けられた。

(2) 太政官制は,

内閣制度が創立されるまで続いた。

(3) 祭政一致を取りやめ,

を設置した。

(4) 大審院では,外国人判事によって裁判が行われた。

問3 下線部(c)の具体例として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) 太陰暦 (2) こうもり傘

(3) 煉瓦(造り

(4)洋服

問4 下線部(d)に関連して,1890年代の社会・経済に関して述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

X 困民党に結集した農民たちが,

秩父事件を起こした。

Y 労働者の待遇改善を求めて,高野房太郎らが

労働組合期成会を結成した。

Z 俸給生活者(サラリーマン)が大量に出現し,大衆文化の主要な担い手となった。

(1) X 正 Y 正 Z 誤 (2) X 正 Y 誤 Z 誤

(3) X 誤 Y 正 Z 正 (4) X 誤 Y 正 Z 誤

第6問 近現代の対外関係に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)

A (a)

明治政府は,成立直後から東アジアに向けて活発な外交を展開した。清国とは1871年に国交を結んだが,朝鮮との通交は容易に実現できなかった。そのため,1875年,日本は江華島事件を起こして朝鮮を開国させ,【ア】を締結した。

1894年,【イ】が起こると,朝鮮をめぐって対立していた日本と清国は,朝鮮に出兵し,(b)

日清戦争がはじまった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちからつ選べ。【29】

問2 下線部(a)に関連して,日清戦争以前の出来事として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) 旅順の関東都督府が改組され,関東庁が設置された。

(2) 政府は,「

臥薪嘗胆(」を合言葉に軍備増強を進めた。

(3) 政府は,琉球の島民が殺害された事件を理由に,

台湾出兵を行った。

(4) 朝鮮では,ロシアに接近する

閔妃が殺害される事件が起こった。

問3 下線部(b)に関連して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) この戦争中,与謝野晶子が詩

「君死にたまふこと勿(れ」を発表した。

(2) この戦争の

講和条約で,日本は2億

両(の賠償金を得ることになった。

(3) この戦争の結果,清国は朝鮮への宗主権を放棄し,その独立を認めた。

(4) この戦争が終わると,ヨーロッパ列強の中国進出が強まった。

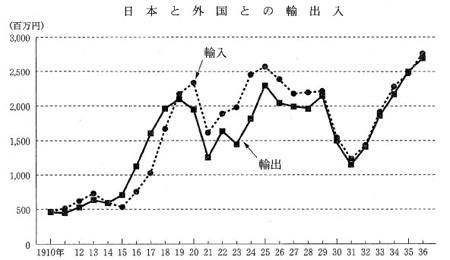

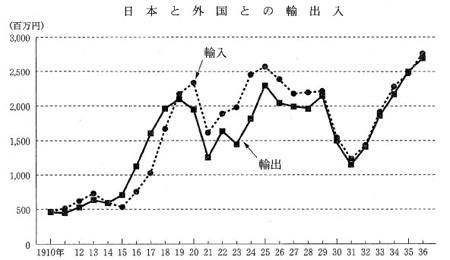

B 第一次世界大戦は,日本経済に未曾有(の好況をもたらした。ヨーロッパ諸国が後退したアジア市場には,【ウ】をはじめ日本商品が進出し,またアメリカ・ヨーロッパヘの輸出も増大したため,次のグラフが示すように,(c)日本の貿易は大幅な輸出超過となった。

国内産業の面では,重化学工業化が進んだ。特に造船業や海運業が,世界的な船舶不足のため飛躍的な発展を遂げた。また工場用動力として電力がさかんに用いられるようになり,【エ】発電による電力業や電気機械工業も発達した。

総務庁統計局監修『日本長期統計総覧3』より作成。

このグラフでの日本には植民地を含まない。

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

(1) ウ 生糸

エ 水力

(2) ウ 生糸

エ 火力

(3) ウ 綿製品 エ 水力 (4) ウ 綿製品

エ 火力

問5 下線部(c)に関連して,グラフに関して説明した次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

X 1910~13年の貿易収支は赤字だった。

Y 1920年代の貿易収支は黒字だった。

Z 1930~31年に輸出額が落ち込んでいるのは

世界恐慌の影響である。

(1) X 正 Y 正 Z 誤 (2) X 正 Y 誤 Z 正

(3) X 誤 Y 正 Z 誤 (4) X 誤 Y 誤 Z 正

C 第二次世界大戦後,米ソ対立が強まると,アメリカの対日占領政策は,非軍事化と民主化を掲げたものから,早期の経済復興をめざす方向へと転換した。アメリカは,1949年,

ドッジ=ラインの下で1ドル=【オ】の単一為替レートを設定するとともに,対日講和を急いだ。そして,1951年に

(d)サンフランシスコ平和条約(講和条約)が調印された。

日本は周辺諸国との関係改善をめざして,(e)

1950年代にフィリピンやインドネシアなど東南アジア諸国に対する賠償支払いや経済協力を開始した。しかし,【カ】との国交正常化は1970年代にずれ込むことになった。

問6 空欄【オ】【カ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

(1) オ 308円 カ 中華人民共和国

(2) オ 308円 カ 大韓民国

(3) オ 360円 カ 中華人民共和国

(4) オ 360円 カ 大韓民国

問7 下線部(d)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問8 下線部(e)に関連して,1950年代の出来事として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】