2006年度 センター試験【現代社会】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

現代社会において,(a)

臓器移植や生殖技術などの先端医療,あるいは(b)

ゲノム研究や遺伝子工学などの先端科学技術は,人間に大きな恩恵をもたらすものとして期待を集めている。しかし他方で,人間がこれまで手にしたことのなかったこうした技術は,まったく予想もつかない危険をもたらすかもしれない。このような状況を理解するために,科学技術と社会の関係を考えてみよう。 そもそも,科学が技術と結び付いて,社会に大きな影響をもたらすようになったのは,人間の歴史においてそう古いことではない。人間はしばしば疫病や天災,飢餓などに苦しめられ,それらを中世までは神の怒りや悪魔などのせいにした。しかし近代初期になると,(c)

自然を客観的に観察・分析する科学的思考が広まり,世界を合理的な視点から

捉えるようになった。さらに産業革命以降の社会においては,自然に対して思いのままに働きかけることを可能とする技術も拡大した。そして後には,科学は技術と強く結び付き,人間はより広い自然の支配を追い求めるようになった。

このような支配が,ついに人間自身の生命操作にまで及んだのが,近年の事態と言える。つまり人間は,自然を操作する主体であると同時に,自らが自然として操作される客体ともなったのである。人体そのものが自然の一部として利用・開発される可能性をはらむようになったのだ。こうした事態を前にしては,一般の人々も科学技術に無関心ではいられない。また,(d)

科学者も,専門的知識の探究に努めるだけではなく,啓蒙(活動など社会への関与が求められる。そして人間と自然の関係が,単純に主体と客体の関係で捉えられなくなった現在,(e)

自由や自律,責任といった倫理的・社会的観念も,改めて問い直される必要があるだろう。

問1 下線部(a)に関して,近年の日本における臓器移植に関する記述とし

て最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1) 臓器移植法は,臓器を提供することで対価を受け取ったり,臓器の提供を受けることで対価を支払ったりすることを禁じている。

(2) 臓器移植法が規定している

脳死状態とは,大脳が機能停止し意識が回復する見込みのない,いわゆる植物状態のことである。

(3) ドナーとして

臓器を提供する場合,ドナー本人の意思が尊重され,家族の意思は考慮されない。

(4) 「臓器提供意思表示カード」は,自分の臓器を提供する意思を示すもので,提供を拒否する意思を示すことはできない。

問2 下線部(b)に関する近年の政策についての記述として適当でない

ものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) 日本では,トウモロコシなどいくつかの作物に関して,

遺伝子組み換え作物の輸入が許可された。

(2) ユネスコで「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」が採択され,

クローン人間の作成が禁止された。

(3) 日本では,海外から輸入したヒト

胚性(幹細胞(ヒトES細胞)を用いて,再生医学の基礎研究を行うことが禁止された。

(4) ヒトゲノムの塩基配列をすべて読み取ることを目標にした「

ヒトゲノム計画」が,国際的な共同プロジェクトとして行われた。

問3 下線部(c)に関連して,代表的な科学的思考法である

演繹(法(A),

帰納法(B)と次の記述

ア~エとの組合わせとして最も適当なものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

ア 経験的事実から出発し,一般法則の確立を目指す。

イ 確実な真理から出発し,理性的推理によって判断を下す。

ウ すべての犬は死ぬということから,私が飼い始めたばかりの子犬もいつかは死ぬと考える。

エ これまでに私が見たどの犬にも尾があったことから,すべての犬には尾があると考える。

(1) A-ア,ウ B-イ,エ

(2) A-ア,エ B-イ,ウ

(3) A-イ,エ B-ア,ウ

(4) A-イ,ウ B-ア,エ

問4 下線部(d)に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)

のうちから一つ選べ。【4】

(1) 第二次世界大戦後,カナダの

パグウォッシュで科学と国際問題に関する会議が開催され,科学者の平和に対する責任が問題にされた。

(2) 天文学者カール・セーガンは,大規模な核戦争が気候に与える影響として,地球の急激な温暖化が起こると予測し,警告を発した。

(3) 科学者も参加した民間団体

ローマクラブは,その報告書『成長の限界』で,経済成長に伴う人口問題や資源問題を指摘した。

(4) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)では,様々な国の科学者が政策担当者として協力して地球環境問題に取り組むようになった。

問5 下線部(e)に関連して,次の文ア~ウ中の【A】~【C】に入る語句の組合わせとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【5】

ア 【A】という言葉は,英語やフランス語などでは,私に呼びかけた他人に

応(えることを含意し,他人への配慮ということを示唆している。

イ 人間が自らの意思で規範を定め,それに従う状態を,カントは【B】と呼び,そこに

人間の尊厳の根拠を求めている。

ウ 自分の行いを正当化する価値を自明のものとして見いだすことのできない状況について,サルトルは「人間は【C】の刑に処せられている」と述べている。

(1) A 自由 B 自律 C 責任

(2) A 自由 B 責任 C 自律

(3) A 自律 B 自由 C 責任

(4) A 自律 B 責任 C 自由

(5) A 責任 B 自由 C 自律

(6) A 責任 B 自律 C 自由

第2問 次の文章を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

第二次世界大戦後の貿易自由化の流れは,

GATT(関税と貿易に関する一般協定)に端を発する。GATTは,自由貿易,無差別最恵国待遇,多角主義を原則とし,貿易自由化交渉の場(ラウンド)を通じて,関税の引下げや非関税障壁の低減などに重要な役割を果たしている。1955年,(a)

GATTはWTO(世界貿易機関)へと発展し,貿易の自由化への取組みが強化された。

貿易の自由化は,国内経済に様々な影響を与える。(b)

輸出先の貿易障壁が低減すれば,輸出主導で経済成長率を高めることが可能となる。他方,輸入障壁が低減した産業において,(c)

産業の空洞化や衰退が生じることがある。

最近のWTOにおける多国間での貿易自由化交渉は難航している。これはWTOに加盟している国・地域の数が140を超え,交渉分野が多岐にわたっていることに起因する。こうしたなか,日本は新ラウンド交渉だけでなく(d)

地域経済統合も重視するようになっている。地域経済統合が様々な国・地域の間で進展することは,多国間の貿易自由化が進むことと同様に見える。しかし,地域経済統合は,利害の一致しやすい国・地域の間で締結されるものなので,特定の国・地域の間における貿易の自由化にとどまることが懸念される。したがって,世界的な貿易の自由化を促進するためには,(e)

WTO協定に基づいた多国間での貿易自由化が重要である。

問1 下線部(a)に関連して,GATTと

WTOに関する記述として

適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) イギリスやフランスなどを中心としたブロック経済化が,第二次世界大戦の一因となったという反省から,GATTが設立された。

(2) GATTと同時期に,IMF(国際通貨基金)が設立されたので,戦後の国際経済はIMF・GATT体制と呼ばれた。

(3) WTOの発足によって,紛争解決手続が整備されたので,貿易紛争を処理する機能は強化された。

(4) 市場経済を導入したロシアのWTOへの加盟に続き,中国の加盟があり,WTOの加盟国・地域は,近年,増加した。

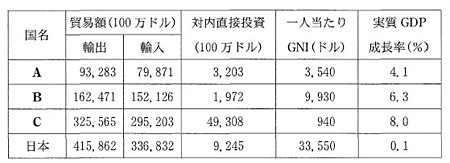

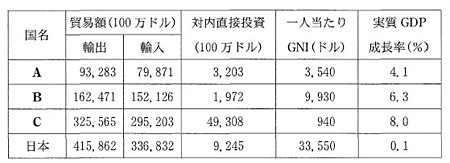

問2 下線部(b)に関連して,次の表は,近年,貿易規模が拡大しているアジア3か国と日本の2002年における貿易額,対内直接投資(国外から国内への直接投資),一人当たりGNI(国民総所得),実質GDP(国内総生産)成長率を示したものである。表中のA~Cに当てはまる国名の組合わせとして最も適当なものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【7】

(注)GNIはGNP(国民総生産)を分配面から見たものである。

ジェトロ『2003年版 ジェトロ貿易投資白書』;

The World Bnal,World Development Report 2004 により作成。

(1) A

韓国 B マレーシア C 中国

(2) A 韓国 B 中国 C マレーシア

(3) A

中国 B マレーシア C 韓国

(4) A 中国 B 韓国 C マレーシア

(5) A

マレーシア B 韓国 C 中国

(6) A マレーシア B 中国 C 韓国

問3 下線部(c)の説明として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) エネルギー多消費型産業から省エネルギー型産業へ,産業構造が変化すること。

(2) 企業が課税を逃れる目的で,税制上,特に有利な国・地域(タックス・ヘイブン)に,実体のない子会社を設立すること。

(3) 国際競争力の低下などによって,

国内産業の生産拠点が海外に移転した結果,国内産業が弱体化すること。

(4) 自国通貨安などにより対内直接投資が増え,外国資本の生産拠点が国内で増えること。

問4 下線部(d)に関連して,地域経済統合の一形態である

FTA(自由貿易協定)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) FTAは,その締結のために,域内における関税率と域外諸国に対する関税率を,同一にしなければならない。

(2) FTAは,ほぼすべての品目について貿易を自由化しなければならないために,締結が困難で,2000年代に入ってからは締結されていない。

(3) NAFTA(北米自由貿易協定)は,アメリカとメキシコとの二国間協定で,工業製品の貿易自由化を目的として締結された。

(4) 日本は,多国間の多角的貿易自由化交渉を進めるかたわら,初めて二国間のFTAをシンガポールと締結した。

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1) 同種の輸入品と国内産品は区別せず,国内産品に関する税金や法令の待遇を輸入品にも与えなければならないという

内国民待遇の原則がある。

(2) ある商品について,最も有利な関税率などの待遇を特定の国に与えなければならないという

最恵国待遇の原則がある。

(3) ある商品の輸出向け販売が自国向け販売より低い価格で行われた場合,自国(輸出国)政府には,

アンチダンピング措置の発動が認められている。

(4) 輸入の急増による国内産業の損害を防止するために緊急避難的に輸入を制限する

セーフガード措置の発動は,農産物についてのみ認められている。

第3問 権利に関する以下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 11)

問1 次の文章中の【A】~【C】に入る語句の組合わせとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【11】

人間の基本的権利は時代とともにその内容が拡大してきた。近代になって最初に強調されたのは,【A】であり,国家権力に対する制限や身分制からの解放を求めた市民革命期の権利宣言にその起源を求めることができる。さらに,資本主義経済の発展に伴って生じた弊害に対応するために,人たるに値する生活を保障するという趣旨から【B】が加わった。その一例が【C】である。また,現代社会の新たな展開の中で,

新しい人権の保障を求める動きも出てきている。

(1) A 自由権 B 社会権 C 拷問及び残虐刑の禁止

(2) A 自由権 B 社会権 C 財産権の不可侵

(3) A 自由権 B 社会権 C 労働者の団結権

(4) A 自由権 B 社会権 C 法の下の平等

(5) A 社会権 B 自由権 C 拷問及び残虐刑の禁止

(6) A 社会権 B 自由権 C 財産権の不可侵

(7) A 社会権 B 自由権 C 労働者の団結権

(8) A 社会権 B 自由権 C 法の下の平等

問2 私たちは人間らしい生活を送る権利を有しており,国は福祉社会の実現に努めなければならない。福祉の充実を目的とした現在の日本における法律や制度に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) 不特定多数が利用する建物であれば,民間の建物についても,高齢者や身体障害者等の円滑な利用を図るための

建築基準が法律で定められている。

(2) 公的年金制度における老齢基礎年金は,被保険者の制度加入期間の長短にかかわらず受給することができる。

(3) 国の税制改革の一環として,社会保障の財源を補うために,福祉目的に使途を限定した間接税を導入する法律が新たに制定された。

(4) 介護保険制度の財源は,20歳以上の者が納める保険料と国・地方公共団体の税収によってまかなわれている。

問3 次の記述(1)~(4)は,大規模な工業施設の誘致計画を公表した架空の都市における一連の動きを,順に述べたものである。そのうち,地方自治法に定める

直接請求権の行使に

該当しないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

(1) この計画に反対する住民は,施設誘致の是非を問うために住民投票条例の制定を求め,署名を集めて市長に提出した。

(2) 市議会がこの住民投票条例を制定しなかったため,住民は,再度の署名運動を経て市議会の解散を求める請求を行った。

(3) 解散選挙後の市議会が可決した住民投票条例に基づき,住民は,工業施設誘致の是非に関する住民投票を行った。

(4) 住民投票で誘致反対が過半数を占めたにもかかわらず,市長が計画を撤回しなかったので,住民は,市長の解職を求める請求を行った。

問4 国際条約の批准に伴う議論の高まりのなかで,人権をめぐる日本国内の法制度整備が進むこともある。そのような例についての説明文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

(1) 難民条約の批准に合わせ,政治的迫害又は経済的困窮のために母国を出た外国人が,日本政府の難民認定を受けられるよう,法律が改正された。

(2) 子どもの権利条約の批准に合わせ,嫡出でない子の財産相続分を嫡出子よりも低く定めていた民法の規定が改正された。

(3) 女性差別撤廃条約の批准に必要な国内的条件整備の一つとして,男女雇用機会均等法が制定された。

(4) パート労働者の権利に関するILO条約の批准に必要な国内的条件整備の一つとして,フルタイム従業員との賃金差別を禁じる法律が制定された。

第4問 カンボジアの戦後復興視察旅行に参加した二人の大学生(A,B)による次の会話文を読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

A:内戦自体は何年も前に終わっているのに,まだ多くの一般市民が(a)武力紛争の後遺症に悩まされているのはショックだった。

B:本当にそうだ。世界遺産のアンコール=ワットなどは外国人観光客でにぎわっているけど,地方に行けば(b)地雷や不発弾がまだあちこちに残っていて,毎日のように犠牲者が出ているなんて,まるでまだ戦争が続いているみたいだった。

A:地雷や不発弾が残っていることを承知で戦場だった土地に家を建てたり,田畑を造ったりしている人がたくさんいたのには目を疑ったね。現地の人が「土地を買う余裕のない人たちは,誰(も欲しがらない危険な土地を使うしかないんですよ」と言っていたけれど,貧しいからといって危険な生活を送らなければならないなんて…。

B:うん,子どもたちが「地雷あり・危険・立ち入り禁止」の立て札を横目に見ながら,地雷原の中へ日常的に水汲(みに行ったり,家畜を連れて行ったりするのを見て,怖くて足が震えたよ。特に地雷で手足を失い,(c)満足な治療やリハビリも受けられない子どもたちの絶望的な表情を見てからは,一刻も早くこの問題を解決しなければ,本当の復興なんてありえないと感じた。

A:カンボジアだけで700万個,世界中ではまだ1億個もの地雷が埋められたままだって先生が言っていたけれど,(d)「戦闘が終わった」というだけでは,人々が安心して生活できるようにはならないんだね。

B:何か私たち学生にもできることはないんだろうか。(e)NGOなら身近なところから協力できるかな。

問1 下線部(a)に関連して,

武力の行使と国連憲章との関係に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) 一般的に武力の行使は禁止されているが,戦争に至らない小規模かつ短期間の武力行使は例外として認められている。

(2) 不当な武力攻撃に対する自衛のための武力行使は認められているが,その際に他国が軍事的に協力する

集団的自衛権は禁止されている。

(3) 国連の安全保障理事会が停戦を決定した場合は,自衛のためであっても,決定に従って武力行使を停止しなければならない。

(4) 国際的な対立を解決するために武力を行使することは禁止されているが,武力により威嚇することは,明文では禁止されていない。

問2 下線部(b)に関連して,既に地雷の禁止や規制に関する「

対人地雷全面禁止条約」等の条約があるにもかかわらず,地雷による犠牲者の発生が続いている原因として

適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) 条約に加入するかどうかは各国の自由であり,現実には地雷の使用を継続しようとしている国を強制的に加入させることができない。

(2) 地雷を多く使用するゲリラ組織や反政府団体は国家組織ではないので,条約には最初から加入していない。

(3) 地雷による犠牲者が多く発生している開発途上諸国は,地雷を適切に撤去,処理する能力に乏しく,条約に加入しても,実際の履行は遅れている。

(4) 条約に加入しても,国内法で地雷の使用をまだ禁じていない国もあり,そのような国は国内法が改正されるまで条約上の義務を免除されている。

問3 下線部(c)に関連して,子どもの保護に関する条約や国際機関の説明として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) 18歳未満の少年が兵士として戦闘に参加するためには,

子どもの権利条約により,本人だけでなく,保護者による合意が必要とされている。

(2) 武力紛争中であっても,紛争当事国は,子どもたちの生活や教育に支障が生じないように努力することが国際法で義務づけられている。

(3) 国連児童基金(UNICEF)は,パレスチナ難民の子どもたちに対する援助が主な活動であり,中東を中心に活動している。

(4) 国連教育科学文化機関(UNESCO)は,児童の強制労働の禁止を主要な活動目的の一つとして掲げている。

問4 下線部(d)に関連して,武力紛争後の

復興支援の一環として,日本政府が行ってきた貢献策に含まれるものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) 紛争により国内各地に拡散した武器・弾薬類を回収し,再使用可能なように修理・整備し,正規軍に引き渡す。

(2) 兵士として戦闘に参加していた人々に対して職業訓練を行い,戦後の再就職や市民生活への復帰を支援する。

(3) 当事者間での公式の停戦合意成立後も,合意に反して抵抗を続ける武装グループを強制的に武装解除し,復員させる。

(4) 紛争中に一般市民の虐殺のような戦争犯罪行為を行った者を処罰するために,容疑者を追及,逮捕,拘束する。

問5 下線部(e)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

(1) 地雷処理のように,特殊な技術が必要な分野での協力は,ほとんど政府の専門家が担当しており,

NGOの参加は事実上困難である。

(2) 有力なNGOの中には,国境なき医師団のように,

国連総会へ加盟国と同様に直接議案を提出する権利を認められているものもある。

(3) NGOの中には,国際赤十字のように,国家とは別の立場で各種の条約の作成において中心的な役割を果たしてきたものもある。

(4) NGOは民間組織であり,その財源は寄付やメンバーの会費に依拠しており,政府や国際機関等から公的な資金を受け取ることは認められていない。

第5問 憲法に関する以下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

問1 憲法とは国家の基本的な組織やあり方を決めた法である。日本では,1889年に大日本帝国憲法が発布されたが,その内容は日本国憲法とは大きく異なる。

大日本帝国憲法に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) 人権は生まれながらに与えられるものと考えられていたが,公共の福祉のための人権制約は可能であった。

(2) 地方自治が保障されていたが,地方自治体の事務の多くは国の指揮監督下で行う機関委任事務であった。

(3) 軍の指揮監督と組織編成を行う権限は,文民統制の考え方の下,内閣総理大臣に与えられていた。

(4) 司法権は裁判所に与えられていたが,天皇の名において行使されており,特別裁判所の設置も認められていた。

問2 1946年に公布された日本国憲法に関する記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

問3 現代社会に特有の諸問題に対処するために,日本国憲法に個別具体的に規定されていない「

新しい人権」が主張されている。そのような「新しい人権」に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) 行政の活動分野の拡大に伴って重視される国家賠償を求める権利

(2) 裁判員制度の導入に伴って重視される裁判を受ける権利

(3) 良好な自然環境や生活環境の享受を目指して重視される

環境権

(4) 失業対策など雇用環境の改善を目指して重視される勤労権

問4 世界情勢の大きな変化などを受け,戦争放棄を規定した

憲法9条をめぐって様々な論議が交わされている。憲法9条に関する日本政府の公式の立場に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) 憲法9条の下,

日本は自衛権を有していないため,集団的自衛権を行使することはできない。

(2) 戦力の保持は憲法9条により禁止されているが,

自衛隊は自衛のための必要最小限の実力にすぎず,憲法9条にいう戦力には該当しない。

(3) 近隣国が日本攻撃用の兵器を開発していることが明らかな場合は,憲法9条の下,その開発施設に対する攻撃を相手方の攻撃前に行うことができる。

(4) 核兵器の保有,製造,持込みは憲法9条により禁止されているので,

非核三原則を廃止することはできない。

問5 日本国憲法の改正手続は憲法96条で決められている。この改正手続に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) 憲法改正の公布は,国民の名において内閣総理大臣が行う。

(2) 憲法改正の発議は,衆参両院ともに総議員の過半数の賛成で行う。

(3) 憲法改正の発議に際して,参議院の賛成が得られない場合は,両院協議会において3分の2以上の賛成が必要となる。

(4) 憲法改正の承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において過半数の賛成を必要とする。

第6問 高校生Aと,あるNGOメンバーであるBとの次の会話文を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 11)

A:よく「環境にやさしい生活を」なんて言われるけど,一人だけ努力してもどれだけ効果があるか分からなくて,なかなかやる気が起きないんだけれど。

B:だから,環境問題の解決には消費者・企業・行政が一体となって取り組む必要があるということで,例えば,(a)

循環型社会形成推進基本法や,環境教育推進法といったものもできたのでしょう?

A:そうだよね。でも,もっと行政や企業の側で工夫してほしいと思うことも多いよ。買い物に行くと,商品に(b)

いろいろな種類の容器や包装が使われていて,目移りして商品を選ぶのに迷ってしまう。おまけに,家でそれを捨てるときには,市や町などが決めている分別方法が複雑だから面倒だよね。

B:そこで意識したいのが,(c)

リデュース(発生抑制),リユース(再使用),リサイクル(再生利用)という「環境の3R」の考え方なんだよね。消費者の役割の大きさを意識することも必要だよ。ある商品を購入するということは,それを生産した企業を支持する一票を投じていることでもあるんだ。

A:なるほど。(d)

企業のあり方を問う意味でも,消費者の役割は大きいわけだね。要は,消費者である自分たちのライフスタイルが社会を変えるということだね。自分でできることから始めてみることにしよう。

問1 下線部(a)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) この法律は,天然資源の消費を抑制し,環境への負荷をできる限り低減する社会の実現を目指している。

(2) この法律では,排出者責任や拡大生産者責任の考え方について触れていない。

(3) この法律を基本的枠組みとする家電リサイクル法は,使用済み家電製品を,製造業者が直接消費者より引き取り,再商品化するよう定めている。

(4) この法律を基本的枠組みとする

ゼロ・エミッション法は,家庭内の廃棄物について規制しており,企業の生産システムについては規制していない。

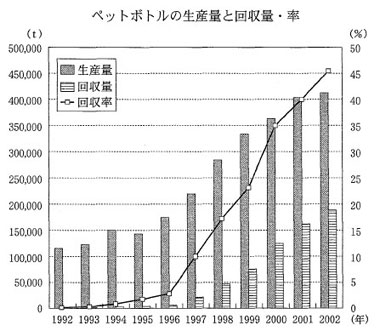

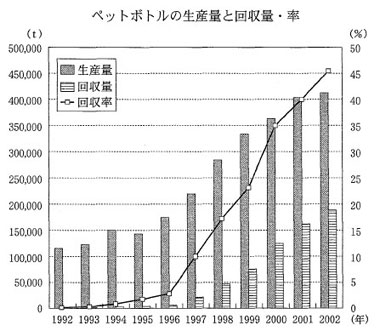

問2 下線部(b)に関連して,循環型社会の実現に向けてペットボトルを例に議論する際,次の図から導き出すことのできる意見として適当でないものを,次ページの(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

環境省『循環型社会白書』(平成16年版)により作成。

(1) ペットボトルの回収率が着実に伸びていることから,循環型社会に向けた努力がうかがえる。

(2) ペットボトルの生産量が増え続けてきた背景について,消費者の利便性やメーカーの生産コストの影響といった観点から調べる必要がある。

(3) ペットボトルの回収率が上昇する一方で,ガラス瓶やアルミ缶などの回収率は低下している。

(4) ペットボトルの回収量は確かに増加しているが,それらがどの程度再商品化されているかが重要である。

問3 下線部(c)の用語に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) 使い捨て商品を購入するのは,

リデュース活動である。

(2) デポジット制は,

リユースやリサイクルの抑制を目的としている。

(3) 古紙を利用して教科書を作ることは,

リサイクル活動である。

(4) リデュースやリユースは,リサイクルを目的としている。

問4 下線部(d)に関連して,

企業の社会的責任(CSR)に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1) 企業が公表している環境報告書や持続可能性(サステナビリティ)報告書は,CSRを意識したものとは言えない。

(2) ISO(国際標準化機構)の定める環境保全対策国際統一規格である14000シリーズの認証を取得する企業が増えている。

(3) 公害・環境破壊を発生させた企業は,

製造物責任(PL)の原則が適用され,公害防止設備の設置を義務づけられる。

(4) CSRの典型的事例として,企業が児童労働を廃止したり労働条件を改善したりする

メセナ活動がある。

第7問 次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 11)

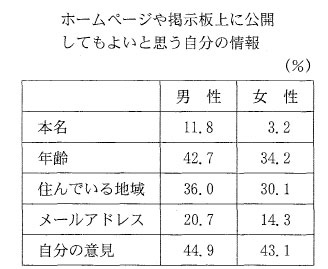

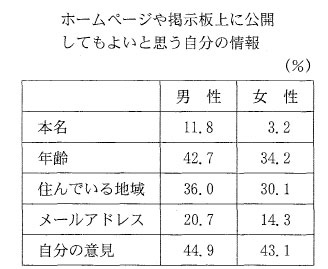

下の表は,(a)インターネットの「ホームページや掲示板上に公開してもよいと思う自分の情報」を12歳~30歳の男女3,486名に尋ねた調査結果である(複数回答)。

内閣府政策統括官(総合企画調整担当)編

『情報化社会と青少年―第4回情報化社会と青少年に関する調査報告書―』

(2002年)により作成。

この調査結果から,どのようなことが読み取れるだろうか。

すべての項目で男性よりも女性の数値が小さいことから,(b)女性が男性よりも控え目だと解釈したら,あまりに短絡的である。例えば,「自分の意見」という項目に注目してみると,男性と女性の数値にほとんど差がない。

より妥当な解釈にたどり着くためには,他の既存の調査データを調べたり,場合によっては,新たに(c)調査を実施したりする必要も生じる。また,(d)調査を行う際の一般的な留意点が守られているかどうかにも注意しながら,調査全体についてじっくり考える姿勢を忘れてはならない。

問1 下線部(a)に関連して,

インターネットの利用から派生した,日本で近年起きた事件・事象の記述として

適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) インターネット上での電子投票が可能になったので,一部の地方自治体において首長選挙や議会選挙の在宅での電子投票が実施された。

(2) インターネット上での情報交換を通じ,直接出会ったことのなかった人たちによるボランティア活動が展開されるようになった。

(3) インターネット上のオークションで購入することが決まった物品が,指定額を支払ったのにもかかわらず届かないという事件が発生した。

(4) インターネット上の掲示板に書き込まれた内容が大きな反響を呼び,紙媒体の書籍として出版され,ベストセラーになった。

問2 下線部(b)のような考え方の背景には,男女に関する固定的イメージや性別による固定的な役割分担意識が存在している可能性もある。そうしたなかで,男女が性別にかかわりなく活動できる社会の実現を目指す法制度に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

問3 下線部(c)に関連して,次のア~エは,アンケート調査の実施に必要な作業である。これらを行う順序として最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【31】

ア 質問項目を作成する イ 仮説を立てる

ウ データを分析する エ データを収集する

(1) ア→ウ→イ→エ (2) ア→エ→イ→ウ

(3) イ→ア→ウ→エ (4) イ→ア→エ→ウ

(5) ウ→イ→エ→ア (6) ウ→エ→ア→イ

(7) エ→イ→ウ→ア (8) エ→ウ→ア→イ

問4 下線部(d)に関連して,アンケート調査を行う際の一般的留意点の記述として適当でないものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

(1) 調査対象者にとって理解しやすい質問文を作成する。

(2) 調査結果の公表に際しては,対象者のプライバシーに留意する。

(3) 調査の目的に照らして,対象者の居住地などによる偏りが大きくならないように留意する。

(4) 調査を行う前に,予想される結果について,できるだけ丁寧に対象者に説明をする。

第8問 次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 11)

バブル崩壊後,日本経済は,(a)

「失われた10年」と言われるような長期の低迷状態に陥った。

この間,もちろん,財政と金融の両面から,繰り返し景気振興策がとられた。財政面では,政府は国債の発行に依存しつつ,減税を実施し公共事業費を増加させた。また,金融面では,日本銀行は公定歩合を引き下げ,市中金利を低めに誘導していった。しかし,こうした政策にもかかわらず,1992年から2001年までの間,日本経済の実質(b)

経済成長率は年平均で1パーセント程度にすぎなかったのである。

これに対し,1955年から73年までの日本経済を見ると,実質経済成長率は年平均で10パーセント程度であり,まさに(c)

高度経済成長期であった。確かに,この時期にも,景気振興を目的に公共事業費の増加策や低金利政策がとられる局面があった。しかし,この時期に特徴的なことは,新技術を取り入れた企業の設備投資が著しく活発であったことである。

「失われた10年」の間,日本で技術革新や設備投資が振るわなかったことを考えると,(d)

経済成長にとって,財政と金融の拡張政策だけでなく,新たな生産技術の研究・開発やそれを基礎にした設備投資も重要な意味を持つと言えるであろう。

問1 下線部(a)に関連して,バブル崩壊後の日本経済に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1) ある国で海外から受け取った純所得が増加すれば,その国のGDPは増加しないが,GNPは増加する。

(2) 国内で外資系企業の生産した財・サービスの価値総額が増加すれば,その国のGDPは増加しないが,GNPは増加する。

(3) ある国で輸出額よりも輸入額が増加すれば,その国のGDPは増加しないが,GNPは増加する。

(4) 国内でボランティア活動が増加すれば,その国のGDPは増加しないが,GNPは増加する。

問3 下線部(c)における産業発展に関する記述として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

(1) 産業構造が高度化して,第三次産業の就業人口割合が60パーセントを超えた。

(2) 規模の利益などが追求され,いわゆる重厚長大型の素材産業や装置産業が発展した。

(3) 電気機器や自動車などの輸出産業が発展したが,同時に日米間で自動車や半導体をめぐって貿易摩擦が生じた。

(4) 産業基盤を強化するために,政府が生産資源を重点的に配分したので,石炭や肥料などの基幹産業が発展した。

問4 下線部(d)に関連して,経済発展や景気変動に関する次の記述A~Cと,それらと関係の深い人名ア~エとの組合せとして最も適当なものを,下の(1)~(8)のうちから一つ選べ。【36】

A 企業が古いものを破壊し新しいものを創造する「創造的破壊」やイノベーション(技術革新)を繰り返すことによって,経済は発展する。

B 資本主義経済が発展すると,貧富の差が拡大したり,恐慌が発生したりすることは避けることができない。

C 政府が財政・金融政策によって有効需要を増加させれば,経済は不況から脱し完全雇用を達成することができる。

(1) A-ア B-イ C-ウ

(2) A-ア B-ウ C-イ

(3) A-イ B-ア C-エ

(4) A-イ B-エ C-ア

(5) A-ウ B-ア C-エ

(6) A-ウ B-エ C-ア

(7) A-エ B-イ C-ウ

(8) A-エ B-ウ C-イ