2006年度 センター試験【現代社会】解説

第1問

臓器移植

→

p.42 19行目「なぜ,脳死段階での死亡判定を考えるのか。この問題は臓器移植と深いかかわりがある。現在,多くの人が心臓や肝臓の移植を必要としている。しかし,心臓停止後の心臓や肝臓は移植に用いることができない。心臓死を前提とするかぎり,脳死患者の心臓を取り出すことは患者の命をうばう行為になるが,脳死が人の死と認められれば,心臓移植が可能になり,難病に苦しむ人々が救われるかもしれない。脳死は死の決定にかかわると同時に,生の可能性にもかかわる問題なのである。」

臓器の移植には,(1)脳死後の提供,(2)心臓停止後の提供,(3)生体からの提供の三種類があり,それぞれ移植できる臓器等が法律で定められている。

遺伝子工学

→

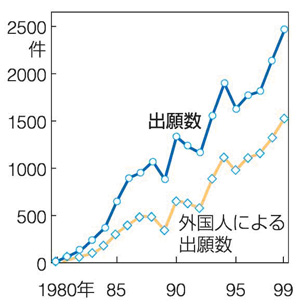

p.19 欄外「遺伝子工学に関連した特許出願の推移 遺伝子をめぐる特許争いがはげしくなっている。特許庁資料による。」

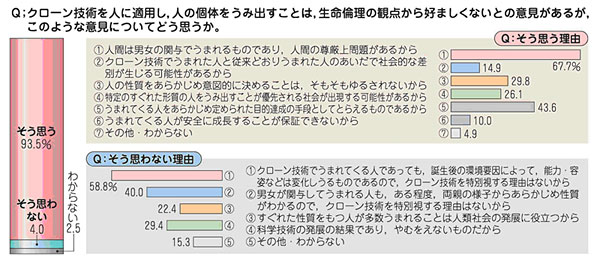

生物学をベースに遺伝子操作をする技術のことをいう。農作物の改良,醸造や発酵,医学などでこの技術が使われている。今日では,遺伝子組みかえ食品やクローン技術などに関して倫理的な問題を中心に盛んに議論されている分野である。

【問1】

臓器移植法

→

冒頭「臓器移植法は,脳死と心臓死をともに人の死と認めている。『脳死は人の死か』をテーマにしてディベートをしてみよう。」

臓器移植法では,臓器売買禁止という項目がある。それによると,「第11条 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。2 何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。」となっている。

脳死

→

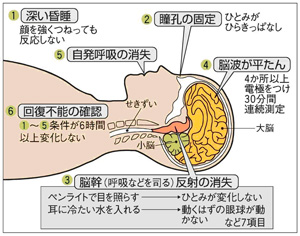

p.42 1行目「現代医学の発展は,死の定義にも見直しをせまるものになった。むかしから,人の死は心臓死でとらえるのが医学的にも社会的にも一般的であった。しかし,厳密にいえば,人体の生命を維持する器官は脳である。なぜ心臓死が人の死を意味するかといえば,心臓が停止すると血流がとまるため,酸素を多く必要とする脳細胞が死に,その機能が永久に失われて人体全体の死が確実に訪れるからである。ところが,医療技術の発展により,交通事故や脳卒中などが原因で脳が機能を失った場合でも,人工呼吸器を使うことで,心臓の拍動をしばらくは維持できるようになった。このような状態が脳死である。」

まず,脳は大きく大脳,小脳,脳幹に分けることができることを知っている必要がある。その上で,法律では「「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。」と定められている。

臓器を提供

→

p.43 4行目「1997年に臓器移植法が成立した。その結果,臓器提供を生前に表明していた15歳以上の患者(ドナー)にかぎり脳死を死と認め,その他の患者については,心臓死による死亡判定をつづけることになった。この法律によって,脳死患者からの臓器移植手術が認められ,すでに何件かの移植手術がおこなわれている。」

「臓器移植法」では,「第6条 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。」と定めている。

臓器提供意思表示カードには,「提供してもよい」という項目と「提供したくない」という項目があり,好きな方に○印をつけることができる。

【問2】

遺伝子組み換え

→

p.98 12行目「遺伝子操作などの技術によって,遺伝子組み換え作物がつぎつぎと開発され,クローンの家畜までつくられるようになった。」

→

p.86 1行目「遺伝子組み換え食品とは,元来その作物がもっていない遺伝子を人工的に組み込んで栽培した作物,またはそれを原料に使った食品のことをいいます。たとえば,日もちをよくする遺伝子を組み込んだ「遺伝子組み換えトマト」なら,従来のトマトに比べてくさりにくく,新鮮さが長もちします。ほかにも,病気にかかりにくくする遺伝子とか,農薬や害虫に強くなる遺伝子などを作物に組み込むことができます。これらは,生産コストをおさえることにつながります。遺伝子組み換え食品は,アメリカで商品化されました。日本でも国の安全確認をへて,輸入,生産されはじめ,国内に出まわるようになりました。きみたちも,何らかの遺伝子組み換え食品を口にしているはずです。しかし,人体や環境への影響を心配する声もあります。メーカー側は,国の指針にのっとって,安全性に関するさまざまなデータを提出していますが,ずっと食べつづけた場合,人体にどんな影響があるかは,まだはっきりしていません。またたとえば,組み込まれた遺伝子が周辺の環境に拡散して,農薬に強い雑草をうみ出すなど,生態系(→p.148)への影響も懸念されています。消費者のなかには,「それでも問題ない」と考える人もいれば,不安に感じる人もいます。このため,遺伝子組み換え食品の表示を求める声があがりました。きちんと表示して消費者の選択にまかせるべきだというのです。消費者団体などは,表示を求めて国にはたらきかけました。これを受けて国は,1999年に遺伝子組み換え食品の表示を義務づけることにしました。しかし,表示の仕方にはあいまいな部分がのこりました。「非組み換え」,「組み換え」と表示する以外に,組み換え食品がはいっている可能性があることを示す「不分別」という表示を設けたからです。一般に,消費者には,安全を求める権利,知らされる権利,選ぶ権利,意見をきいてもらう権利などがあるといわれています。この「消費者の権利」を十分に保護していくための対応が国および企業には求められています。」

1996年以降,遺伝子を組み換えた農作物が商業用につくられるようになった。日本では,遺伝子を組み換えた農作物を食用として輸入する場合には厚生労働大臣に届け出ることになっている。しかし,食品以外に使う場合(例えば飼料や工業用)には届け出る必要はない。

クローン

→

p.98 12行目「遺伝子操作などの技術によって,遺伝子組み換え作物がつぎつぎと開発され,クローンの家畜までつくられるようになった。」

→

p.23 欄外「「クローン人間」の誕生に対する主要国の考え方

日本は,人間の尊厳の保持などに重大な影響を与える可能性があるため,決して認められるものではないとして,クローン技術規制法により人間のクローン個体をうみ出すことを禁止している。フランス,イギリス,ドイツ,カナダも法律で禁止している。アメリカでも,禁止する法律が提出されている。また,国際的にも,現在,国際連合で,禁止条約の策定に向けて検討がおこなわれている。」

クローンに関して言及している主な国際機関や会議は,欧州評議会,世界保健機関(WHO),サミット,ユネスコが挙げられる。この中で,ユネスコは1997年の総会で「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」を採択し,人のクローンをつくりだすことはヒトの尊厳に反する禁止すべき行為であると宣言している。

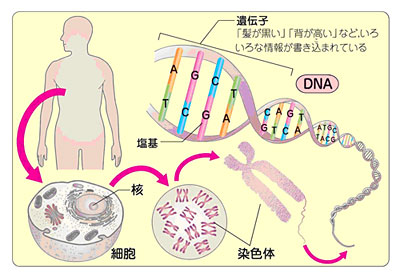

ヒトゲノム

→ p.38 11行目「ヒトゲノムとはいったい何なのか。ヒトゲノムとは「生命の設計図」ともいわれ,人間がもっている遺伝情報の全体を意味する言葉である。そして,遺伝情報を親から子へ伝え,それぞれの体内で実際に機能させているのがDNA(デオキシリボ核酸)である。DNAは,アデニン,グアニン,シトシン,チミンという4種類の「塩基」が帯状に並んでいる大きな分子であり,その並び方によって,遺伝の内容が決まってくる。人間の場合,塩基の総数は約30億個にもなるという。この塩基配列のなかに,からだを構成するタンパク質の設計図となる「遺伝子」が2万数千個程度隠されており,さらにそのなかの数百~千個程度の遺伝子が,ガンやアルツハイマー病(認知症)などの病気にかかわっていると考えられている。ヒトゲノム解読とは,まずは30億個の塩基の並び順を,全部読みとろうとする研究であり,それがほぼ終わったというのが,さきの発表の意味である(なお,ヒトゲノムの解読は2003年4月に完了した)。」

→ p.18 16行目「わたしたち人間には,2万数千個の遺伝子があるとされる。この2万数千個に及ぶ遺伝子のセットがヒトゲノムである。ヒトゲノムは「人間の設計図」ともよばれ,人間の命のはじまりから死までに必要な遺伝情報が,すべてこのなかに含まれている。このヒトゲノムの解読が,1990年からはじめられ,2003年に完了した。」

ヒトゲノム計画というのは、ヒトのゲノムの全塩基配列を解読するプロジェクトのことである。1953年のDNAの二重らせん構造の発見からちょうど50年目となる2003年に完了した。このプロジェクトは、世界各国のゲノムセンターや大学などによる国際ヒトゲノム配列コンソーシアムによって組織され、今日も各種発表が続けて行われているところである。

【問3】

演繹法

演繹法は,一般法則や普遍的に認められている法則から、具体的な事例・事象を導き出す方法であり,

帰納法は、具体的な事例・事象から一般法則を導き出す方法である。すべてのライオンは死ぬし,すべての虎も死ぬ。このように一般的に認められている法則から,飼っているペットの未来を導き出す方法は演繹法を用いた考え方であるといえる。一方,どのキツネを見ても尾があるし,どの猫を見てもヒゲがあるといった具体的な経験や事例から,世界中のキツネに尾があり,世界中の猫にヒゲがあると推察する方法は帰納法を用いた考え方である。

【問4】

パグウォッシュ

→ p.141 18行目「哲学者ラッセルと物理学者アインシュタインのよびかけに応じ発足したパグウォッシュ会議が,1957年からはじまり科学者の立場から全面軍縮の方策を提案するようになった。」

この会議は,多くの著名な科学者が核兵器や戦争の廃絶を主張した国際会議であり,社会に大きな影響を及ぼした。日本からも湯川秀樹や朝永振一郎らが参加している。

ローマクラブ

→ p.150 欄外資料「1972 ローマクラブ,『成長の限界』出版」

ローマクラブは,地球的規模の問題を考えるためにつくられた民間のシンクタンクである。参加したのは,世界各国の学識経験者,科学者,財界人等で,ここにでてくる『成長の限界』は,人類の成長は限界に達するであろうというショッキングな指摘をした報告書のタイトルである。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

→p.10 欄外資料「1988気候変動に関する政府間パネル(IPCC)設置」

地球温暖化問題について各国の研究者が議論する公式の場をさす。主な課題は三つあり,第一は地球温暖化の科学的なアプローチ,第二は温暖化の社会に対する様々な影響をどうとらえるか,第三は今後どのような対策をとるべきかである。

【問5】

人間の尊厳

→p.204 16行目「ドイツの哲学者カントは自主的な主体としての人間のあり方を「人格」と呼び,このような人格としての一人ひとりの人間は,それぞれ他の何ものにもとりかえることができない価値をもち,何かの目的を実現するための,たんなる手段や道具として取り扱ってはならない尊厳をもつものである,と説いた。また,すべての人間は,それぞれ個人としては独立の人格をもち,人格としての尊厳をもつものであるから,平等に尊重されなければならないものであると説いた。カントのこの考え方は,民主主義の根底にある「人間の尊厳」という考え方を理論的な形で示したものといえる。」

→p.118 10行目「人間には,他の動物とはちがい,本能のほかに理性や良心がそなわっている。したがって,人間は理性や良心にもとづく自由な意志で生きているのであって,動物のように自然の必然性にひきずられて行動するのではない。一般に,自分で定めた規則に従って行動することを自律というが,カントは自由で自律的な人間を人格とよんだ。人格としての一人の人間は,絶対的な価値(尊厳)をもっている。したがって,人間を,他の目的を達成するための手段としてだけ取り扱うことはゆるされない。人間はおたがいの人格を尊重しあわなければならないのである。」

「責任」は英語でresponsibility。この語源は「応答する」というラテン語である。自動車のアクセル等で,よく「レスポンスがいい」などという時があるが,これは「応答性」のことを指している。カントはルソーに大きく影響され「人間の尊厳」ということを考えるようになった。どのような人間でも人間であるということで尊重されなければならないと主張した。サルトルは「人間は自由という刑に処せられている」と考えた。桃の種をまくと桃の実がなる。リンゴでもミカンでもなく桃の実がなるという本質が備わっているためだ。しかし,人間にはそのようなものはなく,いろいろな可能性を秘めている。しかし,その裏側には重大な責任も伴うのである。

第2問

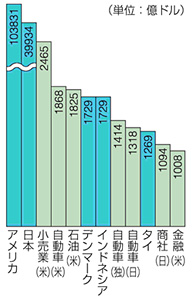

GATT

→p.249 10行目「IMFとともに,戦後の国際経済のルールをつくったのがGATTである。GATTは自由貿易を維持するための原則として,各国が自国の人や企業に認めている最も有利な貿易上の条件を,他国に対しても無条件に認める内国民待遇の原則(無差別の原則)をたてた。さらに,国際取引上の交渉を,戦前のように当事者2か国だけでおこなおうとすると,強者に有利な内容になって深刻な国家対立につながりやすい。そうした反省をふまえ,GATTでは,一般にラウンドと呼ばれた多国間交渉を原則にし,関税の引下げ・撤廃や,関税によらない貿易制限などをなくしていく努力をつづけてきた。ただし,発展途上国に対しては,貿易拡大をはかるため一般特恵関税などの例外措置を認めている。」

→p.132 6行目「戦後の国際経済体制はIMF-GATT体制とよばれてきた。GATTは,貿易のルールづくりや運営方法を多国間で話しあう多角的貿易交渉(ラウンド)をくりかえしおこない,関税(外国から輸入する貨物に対して課す租税)の大幅な引き下げに成功し,自由貿易の拡大に貢献してきた。」

第二次世界大戦勃発の要因として世界恐慌と保護貿易が挙げられている。この協定は,それらの要因の反省をふまえて,「自由・無差別・多角」を原則とした自由貿易をすすめるために結ばれた協定である。

【問1】

WTO

→ p.250 5行目「WTOでは,農業・金融分野さらには,サービス取引,知的所有権の保護など,高度情報化時代に対応した貿易のルールづくりをすすめている。しかし,これは先進国に有利なルールづくりであるとの批判が発展途上国やNGOなどからあがっている。」

→ p.132 11行目「WTOは,農業分野・金融分野・情報サービス分野や知的所有権なども対象としている。また,GATTに比べて権限・機能が強化され,加盟国間の紛争処理を二国間ではなく,多国間の枠組みで処理することをめざしている。」

この時点で,ロシアはWTO加盟作業中の国に分類されている。例えば,米国政府はロシア国内での銀行開店を要求しているが,ロシア政府は金融市場の開放に消極的な立場をとっており加盟をめぐっての合意形成には至っていない状況にある。

【問2】

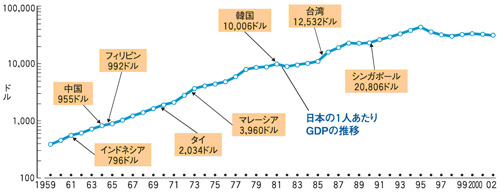

韓国 中国 マレーシア

→ p.241 12行目「中国はすでに,1970年代末から少しずつ経済の自由化をすすめており,1980年代には,実質で10%をこえる経済成長を実現していた。しかし,韓国・台湾など周辺地域の急速な経済成長をまえに,1993年の全国人民代表大会で憲法を改正して,「社会主義公有制を基礎とする計画経済」から,「国家は社会主義市場経済を実施する」という新しい経済原則への転換を公式に表明した。いわゆる「改革・開放政策」の全面的な採用である。」

→ p.134 20行目「中国では,社会主義市場経済のスローガンのもとに,開放と自由化がすすめられている。」

韓国は,選択肢三国の中で唯一のOECD加盟国である点に注目。また,中国は沿岸部に経済特区が設置されており,外資導入の拠点となっていることや,香港返還なども影響して貿易額が増大しているということが知識として必要となる。

【問3】

国内産業の生産拠点が海外に移転

→p.251 10行目「東アジア経済の発展と,プラザ合意以後の円高にうながされて,日本の企業は集積回路,パソコンといった先端技術工業の工場を賃金の低いアジア諸国に移し,国際的な産業内分業をすすめた。食品加工や部品製造分野にも同じ傾向がみられ,その結果,日本国内の産業基盤が弱まる産業空洞化が懸念されている。」

一般的に産業空洞化とは,製造業を中心とする国内産業の国際的な競争力が落ちてきたことにより国内の雇用が減少し,産業そのものが衰退傾向に向かうことをいう。この時に,製造業が他の製品の生産に転換すればこのようなことはおこらないという指摘もある。

【問4】

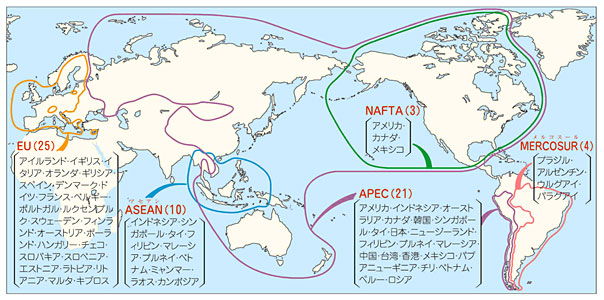

FTA(自由貿易協定)

→p.244 欄外「特定の国や地域で関税や輸出入制限など貿易障壁の撤廃をめざす協定。WTOでは多国間交渉が原則であるが,FTAを無差別の原則(→p.249)の例外として認めており,日本も2002年にシンガポールと,2004年にはメキシコとFTAを締結している。」

→p.134 欄外「近年,特定の国や地域とのあいだで貿易自由化をすすめる自由貿易協定(FTA)の締結が急速にふえている。日本は2002年にシンガポールと締結し,メキシコとは2005年から開始する。」

FTAは,物品の関税,制限的な通商規則,サービス貿易の障壁を撤廃して,自由貿易が可能な地域をつくりあげることを目的とした協定である。一般的に2国間協定が多いようであるが,NAFTAにみられるようにアメリカ,カナダ,メキシコのような多国間協定もある。1979年にGATTは,先進国が発展途上国に他国よりも低い関税を適用してもよいということを認め,引き続きWTOでも授権条項として確認されている。このような協定締結の動きは近年増加しており,日本も2002年にはじめてシンガポールとの間で同協定を発効させている。

NAFTA(北米自由貿易協定)

→p.244 1行目 「アメリカは,1994年に,カナダ,メキシコとのあいだで北米自由貿易協定(NAFTA)を発足させ,10~15年間で関税撤廃や投資規制の解除などをはかることにしている。」

→p.135 17行目「北米では1994年にNAFTA(北米自由貿易協定,ナフタ)が発効し,アメリカ・カナダ・メキシコのあいだで貿易と投資の自由化がすすんでいる。」

北米自由貿易協定は,アメリカ,カナダ,メキシコ3国間の自由貿易協定のことをいう。先進国と発展途上国間の自由貿易協定であり,EUを超える大規模な経済圏を構成している。

【問5】

内国民待遇の原則

p.249 11行目 「GATTは自由貿易を維持するための原則として,各国が自国の人や企業に認めている最も有利な貿易上の条件を,他国に対しても無条件に認める内国民待遇の原則(無差別の原則)をたてた。」

WTO協定のキーワードに関する問題。まずはじめに,WTO協定においては,

最恵国待遇と内国民待遇が基本原則であり,この例外規定として

アンチダンピング措置やセーフガード等が定められている。内国民待遇では,輸入品に適用される待遇は,関税を除いて同じ種類の国内産品に対するものと差別的であってはならないとされ,最恵国待遇は,どこかの国に与える最も有利な待遇を,他の全加盟国に対しても与えなければならないと定めている。例外的措置としてのアンチダンピング措置では,ある商品の輸出向け販売が,国内で販売している価格より安く行われていることによって輸出された 国の産業に損害を与えたということが調査の結果判明した場合,自国の産業を保護することができる。また,

セーフガードには,一般セーフガードと特別セーフガードがあり,後者はWTO農業合意により自由化された品目を対象とし,前者はその他全ての農産物・鉱工業製品を対象としている。

第3問

【問1】

新しい人権

→p.177 13行目「近年における科学技術の進歩や社会の急激な変化は,憲法制定当時には予想されなかったような人権にかかわる新たな問題を発生させることとなった。こうした新たな問題に対処して,人間らしい生活を守るため,こんにち,憲法に書かれていないさまざまの新しい人権が主張されている。」

→p.98 5行目「憲法が制定されてからこんにちまで,社会は大きく変化してきた。この過程で,予測しえなかった問題がつぎつぎとおこり,新しい人権が主張されるようになった。」

新しい人権に関しては,憲法第13条が定める幸福追求権を中心にすでにある条文を組み合わせることで新たに規定する必要はないとする説と,憲法は時代の変化によって新しい規定が必要になるといった考え方がある。

【問2】

建築基準

平成6年に,いわゆるハートビル法が施行され,高齢者や身体障害者は公共の建物を円滑に利用する機会が増加している。

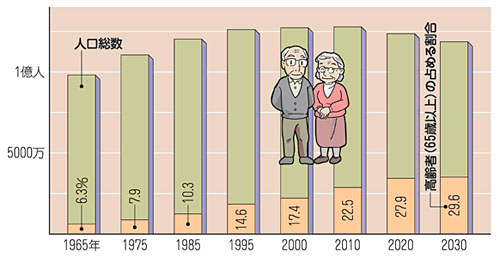

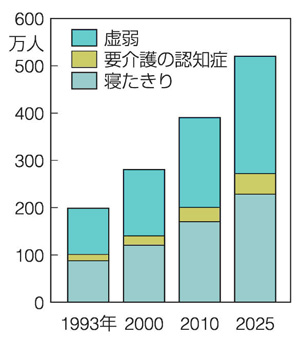

公的年金

→p.73 2行目「高齢社会では,高齢者の生活保障をどのようにするかが問題となる。かつては,家族がその生活費の負担をしていたが,核家族の増加で老夫婦または老人の一人暮らし世帯がふえており,その収入は公的年金に依存することが多い。年金制度の維持のため,保険料や税負担が大きくなり,その負担は現役ではたらく人々にかかっている。しかし,少子化により生産年齢人口が減少しているため,制度そのものを維持することがむずかしくなっている。」

老齢基礎年金は,保険料を25年以上納めた人が65歳になったときから受けられることになっている。そして,この年金を受けるためには,原則として最低でも25年以上の資格期間が必要となっている。

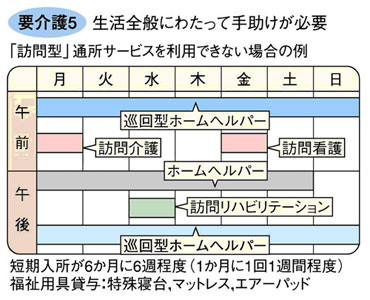

介護保険制度

→p.60 16行目「介護サービスを利用するには,金銭的な費用を誰かが負担しなくてはならない。しかし,介護の場合,一時的な病気と異なり,サービスがやがて不要になる治癒や回復がほとんど望めない。このため,費用の全額を私費だけで負担しつづけるのは,多くの家庭にとって困難である。こうした状況をもとに,2000年から介護保険制度が開始された。これにより,40歳以上の国民は月々一定額の保険料をおさめ,介護が必要になった場合は,その障害の程度に応じて介護サービスを受けられる。要介護認定は市区町村がおこない,申請者は,その結果に応じてケアマネジャーと相談して介護サービス計画(ケアプラン)を作成し,サービスを利用することになる。」

→p.43 20行目「2000年から,地域社会で介護をささえる介護保険制度がはじめられた。この制度をささえる人材や施設,財源を充実させるとともに,地域全体で若い世代の子育てや高齢者の生活を支援し,おたがいにささえあっていく地域福祉づくりが,大きな課題となっている。」

介護保険料の徴収方法は次のとおり。65歳以上の人は原則として年金から天引きされる。40歳以上65歳以上の自営業の人は,直接市区町村に支払う。同じく40歳以上65歳未満のサラリーマンは給料天引きで徴収される。

【問3】

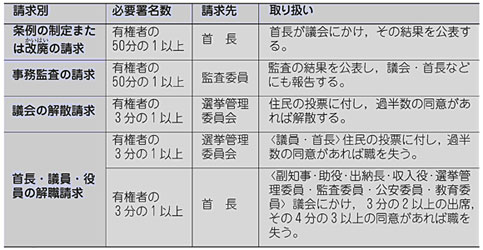

直接請求権

→p.189 8行目「住民自治の制度には,首長や地方議会議員の公選制(憲法第93条2項),特定の地方公共団体だけに適用される特別法に関する住民投票(レファレンダム)(憲法第95条),条例の制定・改廃についての請求(イニシアティブ),首長・議員・役員の解職請求(リコール),議会の解散請求,行財政についての監査請求などの直接請求権,行財政に関する情報公開などがある。」

→p.112欄外「地方自治法では,条例の制定・改廃請求権(イニシアティブ),議会の解散請求権,長・議員・役員の解職請求権(リコール)などの直接請求権が保障されている。」

地方自治法に定められている直接請求権は,地方公共団体の住民が一定数以上の署名を集めることによって議会等の機関に請求することで直接政治に参加することができる権利をいう。主なものに,(1)にある条例の制定・改廃の請求,(2)にあるような議会の解散請求,(4)にあるような解職請求(リコールともいう),監査の請求がある。

【問4】

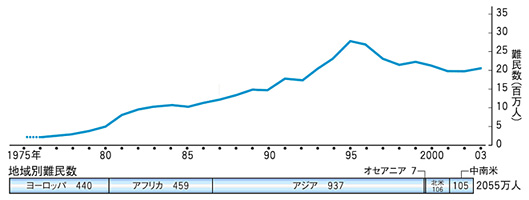

難民条約

→ p.231 8行目「第二次世界大戦から生じた難民の問題に対処する目的で締結された難民条約(1951年)は,難民の定住化を促進するためのさまざまな措置をとることを加盟国に義務づけるとともに,迫害の待ち受けている国に難民を追放・送還しない義務(ノン-ルフールマンの原則),不法入国を理由に難民を処罰しない義務などを定めた。」

→p.139 欄外「うまれ故郷を戦火や飢餓,政治的迫害などの理由からのがれる難民は,現在増加の傾向にある。難民は難民条約および議定書によって保護がはかられているが,国際社会全体で難民が出現しないよう,協力をおこなう必要がある。現在,国連難民高等弁務官事務所が難民の保護と救済,難民問題の解決をめざし活動している。」

条約の批准と国内の法整備との関連を理解しているかどうかを試す問題。難民の定義は,難民条約によると,人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者である。

子どもの権利条約

教科書 002 →p.228 11行目 「1989年に国連総会で採択された。18歳未満の者を「子ども」と定義づけている。この条約が生まれた背景には,飢餓や貧困に苦しむ子ども,路上での生活をしいられているストリート-チルドレン,幼児虐待や麻薬汚染などの現実がある。条約は,子どもを保護の対象とするだけでなく,権利の主体として位置づけ,子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるとしている。そのうえで,生活水準の保障,搾取・虐待からの保護,武力紛争からの保護,意見表明権などを保障している。日本も1994年に条約を批准した。」

→ p.127 12行目「国連では,個別的な人権の国際的な保障もすすめられており,人種差別撤廃条約,女性差別撤廃条約,子どもの権利条約などが採択されている。」

相続に関しては,非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2であることに関して,憲法第14条と民法900条との関連が議論されているが,最高裁の判例では合憲と判断されている。

女性差別撤廃条約

→p.135 22行目「1975年の国連婦人年をきっかけに,女性の地位向上を求める運動が国内外で高まり,1979年には女性差別撤廃条約が国連総会で採択された。これを受けて日本では,1986年に男女雇用機会均等法が施行された。」

→p.94 欄外「日本は,1985年に「女性差別撤廃条約」(→p.127)を批准した。そして,職場の男女差別をなくし,職業上の男女平等を実現するために「男女雇用機会均等法」(→p.79)を制定した(1986年施行)。さらに1999年には,男女の実質的平等の実現をめざして「男女共同参画社会基本法」を制定した」

女性差別撤廃条約は,日本は1985年に批准しており,その後に育児休業法や男女雇用機会均等法が制定されている。

第4問

【問1】

武力の行使と国連憲章

→p.217 欄外「国連憲章は,戦争だけでなく,国家の領土保全や政治的独立をそこなう武力の行使を一般的に禁止した。国家がみずからの判断で武力を行使することが認められるのは,自衛権行使の場合にかぎられる。」

国連憲章は,武力の行使に関してどのように定めているのかを整理できているかどうかを試す問題。憲章では,加盟国はいかなる武力の行使も威嚇もつつしまなければならないと定めている。また,加盟国は自衛権及び集団的自衛権に関しては安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間,行使することができる。

集団的自衛権

→ p.225 14行目「NATOは加盟国の領域のみならず,その周辺地域を含むヨーロッパ・大西洋地域全域における危機対応活動をもその任務として取り込むようになった。NATOによるユーゴ空爆(1999年)はその最初の適用例であるが,それはこれまで国連憲章が認める集団的自衛権を根拠にしてきたNATOの活動を,根本から変更する意味をもっている。」

→p.105 3行目「日本政府は,1999年にガイドライン関連法(周辺事態法など)を成立させ,自衛隊が米軍の後方支援をしたり,政府が自治体や民間に協力を依頼できることなどを定めた。しかし,このような防衛協力に対しては,政府がこれまで違憲としてきた集団的自衛権の行使につながるのではないかといった指摘が出されている。」

政府見解によると,集団的自衛権とは自国と密接な関係にある同盟国などが武力攻撃を受けたときに,自国が直接攻撃されることがなくても武力攻撃することができる権利のことをいう。国連憲章第51条にこのことに関する規定がある。政府は国際法の上ではこの権利を持っているが,憲法第9条との関係から,この権利の行使を禁止している。

【問2】

対人地雷全面禁止条約

→p.235 6行目「1997年には,対人地雷の使用,貯蔵,生産および移譲の禁止,廃棄のための対人地雷全面禁止条約が結ばれた。対人地雷はとくに冷戦後に増大した地域紛争において有効な武器としてひろく使用されているため,この条約に反対する国も多い。このためとりあえず禁止に賛成できる国が1996年にオタワ宣言を採択し,それをもとにこの条約が締結された。国際条約の新しい締結の方式であり,オタワ方式と呼ばれる。」

→p.141 欄外「対人地雷の使用,開発,生産,取得,貯蔵,保有,輸出入を禁止し,現在貯蔵されている対人地雷は条約発効後(1999年発効),4年以内に廃棄することを義務づけている。」

対人地雷全面禁止条約によると,締約国は国内の実施措置として,違反を防止するために適当な措置をとることを定めている。この措置には,刑罰を含むこともできる。

子どもの権利条約

→ p.228 11行目「1989年に国連総会で採択された。18歳未満の者を「子ども」と定義づけている。この条約が生まれた背景には,飢餓や貧困に苦しむ子ども,路上での生活をしいられているストリート-チルドレン,幼児虐待や麻薬汚染などの現実がある。条約は,子どもを保護の対象とするだけでなく,権利の主体として位置づけ,子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるとしている。そのうえで,生活水準の保障,搾取・虐待からの保護,武力紛争からの保護,意見表明権などを保障している。日本も1994年に条約を批准した。」

→ p.127 12行目「国連では,個別的な人権の国際的な保障もすすめられており,人種差別撤廃条約,女性差別撤廃条約,子どもの権利条約などが採択されている。」

第3問の問4に引き続く「子どもの権利条約」に関する出題。この条約の第38条によると,締約国は15歳にならない者が戦争に直接参加しないような措置をとることや,徴兵をしないことなどを定めている。また,選択肢(2)に関して,2000年5月に国連総会で決議された「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選定議定書」によると,武力紛争中に子どもを攻撃目標にすることや,学校・病院等を直接に攻撃することを避難するとしている。

国連児童基金(UNICEF)

→ p.236 12行目「UNICEF(国連児童基金)は14万人にのぼる子どもたちが,飢えのため生命の危機にひんしていると世界に訴えた。」

ユニセフは,子どもの権利を擁護する団体であり,発展途上国の子どもを対象にした社会開発を行っている。ノーベル平和賞も受賞している。

国連教育科学文化機関(UNESCO)

→p.220 11行目「UNESCO(国連教育科学文化機関)憲章の前文は,「戦争は人の心のなかで生まれるものであるから,人の心のなかに平和のとりでをきずかなければならない」と高らかに宣言している。」

ユネスコの目的は,世界中の人々が教育,科学,文化,コミュニケーションをとおして国際平和や人類の福祉を促進させることである。

復興支援

→p.104 11行目「2003年には,イラク戦争を機にイラクへの自衛隊派遣を可能にするイラク復興支援特別措置法が制定された。」

日本政府が行う復興支援策としては,電力・水道・衛生・教育・保健・雇用などのような生活基盤の建て直しに重点をおいたものがある。

【問5】

NGO

→ p.221 9行目「NGO(非政府組織)の活動はめざましい。「国境なき医師団」(MSF)による戦災地での医療活動や,NGOの連合体である「地雷禁止国際キャンペーン」(ICBL)が提唱した対人地雷全面禁止条約の発効(1999年)は記憶に新しい。また,政府の援助の行き届かない地域でも,住民に密着したきめの細かい援助を地道につづけているNGOもある。」

→ p.125 23行目「NGO(民間公益団体〈非政府組織〉)などの団体が外国政府や国際組織に直接はたらきかけることも増えている。そこでこんにちでは,これらの団体も国家とならんで国際社会のメンバーとみなければならない。」

→ p.129 欄外「対人地雷の廃絶をめざして運動を展開したNGOの連合体「地雷禁止国際キャンペーン」は,1997年,ノーベル平和賞を受賞した。」

地雷の処理には「地雷廃絶国際キャンペーン」のようなNGOの活躍が実際にある。

NGOは国連憲章第71条により国連事務局等のアドバイザー的役割を果たすことができる。このようなNGOの多くは,民間資金や公的資金を効率的に活用して,社会貢献活動に自発的に取り組んでいる。

第5問

【問1】

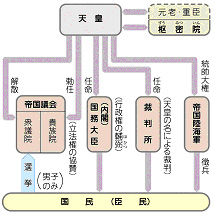

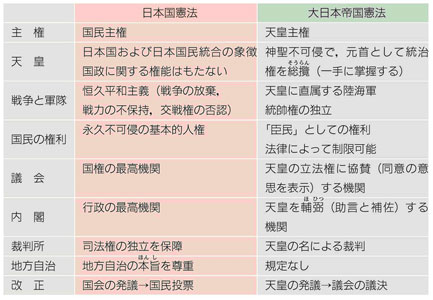

大日本帝国憲法

→p.159 4行目「明治憲法は,天皇が統治権を「総攬」する(一手に握り統率する),とした天皇主権の原理にたつものであった。統治のしくみとして,形のうえでは,立法・行政・司法の三権分立がとられたが,三権はすべて最終的には天皇に属するものであった。議会は天皇の立法権に「協賛」(同意の意思を表示)する機関であり,各大臣は天皇を「輔弼」(助言と補佐)して行政権を行使するものとされ,裁判所も「天皇の名において」司法権をおこなうものとされたのである。また,陸・海軍の指揮命令権は,議会や内閣も関与できない天皇の大権とされた(統帥権の独立)。明治憲法は,国民の権利・自由を「臣民の権利」として保障した。それは,天皇が臣下の民に与えた権利であり,基本的人権として保障されたものではなかった。そのため,それは,法律の認める範囲内で保障されるものにすぎなかったのである。」

→ p.90 1行目「明治政府は,1889(明治22)年,君主が強い権力をもつプロイセン憲法などを参考に大日本帝国憲法(明治憲法)を制定した。それは天皇が定める欽定憲法であり,天皇が統治権をもち,天皇の地位は「神聖ニシテ侵スヘカラス」とされた(天皇主権)。国民の権利は「臣民タルノ義務ニ背カサル限」,「法律ノ範囲内」で認められ,法律によって国民の権利を大幅に制限することができた。さらに,天皇は軍隊を指揮・統率するものと定め,議会や内閣の権限が及ばなかった(統帥権の独立)。」

大日本帝国憲法下の権利は天皇により恩恵的に与えられた「臣民の権利」であり,法律による制限があった。また,大日本帝国憲法では,地方自治の規定はない。当時の天皇は,陸海空軍の統帥権,宣戦・講和の大権を持っており,国民には兵役義務があった。裁判所では,天皇の名において裁判が行われ,行政裁判所などの特別裁判所の設置も認められていた。学習の方法としては,日本国憲法と大日本帝国憲法との相違点をまとめて表を作成するとわかりやすい。比較のポイントとしては,主権・天皇・戦争と軍隊・国民の権利・国会・内閣・裁判所・地方自治・財政・改正・最高法規が挙げられる。

【問2】

憲法を尊重し擁護する義務

→p.161 17行目「憲法は,天皇,大臣,議員,裁判官その他の公務員に対し,憲法を尊重し擁護する義務を課している(第99条)。」

→p.101 15行目「公務員については,「憲法を尊重し,擁護する義務を負ふ」(第99条)と定めている。」

日本国憲法は,第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めている。

内閣は行政権の行使に関して国会に対する連帯責任を負い

→ p.182 7行目「内閣は,国会に対して連帯して責任を負うこと(第66条3項),(4)衆議院が内閣不信任の議決をしたときは,内閣は衆議院を解散するか,あるいは総辞職をしなければならないこと(第69条)などにあらわされている。」

→ p.108 8行目「内閣は,行政をおこなうにさいして,国会に対し連帯して責任を負う(第66条3項)。したがって,衆議院が内閣に対して不信任決議をしたときには,内閣は総辞職するか,衆議院を解散しなければならない。このような国会と内閣の関係を議院内閣制という。」

日本国憲法第68条(2)で,「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」と定められている。

違憲立法審査権

→ p.187 18行目「日本国憲法は,裁判所に,いっさいの法律・命令などが憲法に違反しないかどうかを決定する権限を与えた(第81条)。これを違憲審査権といい,憲法の最高法規性を実際に効果的に保障するためのものである。」

→ p.110 12行目「いっさいの法律・命令・規則・処分などは最高法規である憲法に違反してはならない。そのため裁判所は,具体的な裁判にあたって,それらが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を有している(第81条)。これを違憲立法審査権といい,立法権や行政権によって基本的人権が侵されるのをふせぐためのものである。最高裁判所は,その判断を,最終的に確定する権限をもっているので,「憲法の番人」とよばれる。」

日本国憲法第81条で「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めている。

【問3】

新しい人権

→p.177 13行目「近年における科学技術の進歩や社会の急激な変化は,憲法制定当時には予想されなかったような人権にかかわる新たな問題を発生させることとなった。こうした新たな問題に対処して,人間らしい生活を守るため,こんにち,憲法に書かれていないさまざまの新しい人権が主張されている。」

教科書 003 →p.98 5行目「憲法が制定されてからこんにちまで,社会は大きく変化してきた。この過程で,予測しえなかった問題がつぎつぎとおこり,新しい人権が主張されるようになった。」

新しい人権は,日本国憲法制定当時には想定されていない権利を総称したものである。一般的には,環境権,プライバシーの権利,知る権利などが挙げられる。これらの権利を憲法の中に組み入れるか否かで考え方が対立している。一方の意見は,このような権利は憲法第13条の幸福追求権や第25条の生存権の中に含まれているという考え方であり,もう一方は,時代の変化により権利の概念も変化するので,憲法が保障する権利も新しく生まれる可能性があるというものである。

裁判員制度

→p.187 15行目「刑事裁判について事件ごとに市民から裁判員を選出し,裁判官と協力して事実認定や量刑をおこなう裁判員制度が2009年までに導入される予定になっている。」

→p.111 欄外 「司法制度改革の一環として,一般市民から選ばれた「裁判員」が,職業裁判官とともに裁判内容の決定に関与する「裁判員制度」が,2004年から5年以内に導入されることとなった。」

裁判員制度による裁判官は,刑事事件を対象に衆議院議員の公職選挙人名簿から抽選で選ばれることになっている。一般の国民が裁判に参加することにより,裁判を身近なものと感じ,納税者の信頼向上につながるとの期待から導入された制度である。

環境権

→p.177 19行目「1955年以後の高度経済成長にともない,公害が全国的にひろがり,人の生命・健康に対して直接的な被害をもたらすにいたった。公害によって,いったん生命・健康に被害が及べば,もはやとりかえしがつかない。そこで,公害を未然に防止するために,憲法第25条(生存権)と第13条(幸福追求権)を根拠に環境権という新しい人権が主張されるようになった。環境権の主張は,「良好な環境を享受する権利」を人権として確立することによって,公害による生命・健康被害が生ずるまえに,環境汚染・環境破壊を食い止めることができるようにしようとするものである。」

→p.98 12行目「空気,水,日照などの自然の恵みは,人間の生存に欠かすことのできないものである。ところが,日本では高度経済成長期に,公害が大量に発生し,人々の健康や生命がそこなわれるという事態がうまれた。そこで生命と健康を守り,快適な生活を維持するために,環境を汚染や破壊から守ることを求める環境権が主張されるようになった。」

→p.98 下の資料「大阪空港公害訴訟と環境権」

環境権を正面から認めた判決はないが,大阪空港公害訴訟の高裁判決は,実質的に環境権を認めたと評価できる画期的なものである。高度経済成長期以降,自動車や飛行機,新幹線などの騒音・振動の被害が各地で発生するようになった。こうしたなか,大阪空港周辺の住民が,空港に離着陸する飛行機の騒音・振動などの被害から生活環境を守るため,午後9時から午前7時までの夜間飛行の差し止めや損害賠償などを求め,1969年,国に対して裁判をおこした。1975年,大阪高等裁判所は,環境権については触れなかったものの,「個人の生命・身体の安全,精神的自由,生活上の利益の総体である人格権」への侵害を理由に,夜間飛行の差し止めと将来の損害賠償をも認める画期的な判決をくだした。 しかし,最高裁判所は1981年,空港をどう使わせるかは運輸大臣の権限であるとして,差し止め請求を却下し,過去の損害賠償のみを認めた。」

この環境権は憲法に直接明記されていない権利である。この権利をどのようにして保障するのかに関しては,憲法第13条の幸福追求権や憲法第25条の生存権をその根拠にする考え方がある。

憲法9条

→p.162 13行目「憲法第9条は,まず1項で,戦争と武力による威嚇および武力の行使を永久に放棄する,として戦争の放棄を定める。戦争はもちろんのこと,武力を背景に他国に対し要求を強要したり,武力を行使することは,永久にしないと宣言したのである。そして,このことを確実にするため,第9条2項は,戦争の手段となるいっさいの戦力の不保持を定めると同時に,国の交戦権の否認を規定しているのである。」

→p.102 5行目「過去の戦争へのきびしい反省のうえにたって,日本国憲法はその前文で,政府の行為によりふたたび戦争の惨禍をくりかえさないことと,世界平和に貢献することを宣言した。そして,全世界の国民が平和のうちに生存する権利(平和的生存権)を有することを確認し,徹底した平和主義をとっている。 これを受けて第9条では,「戦争と,武力による威嚇又は武力の行使」を放棄し,「陸海空軍その他の戦力」を保持しないこと,「国の交戦権」を認めないことを定めている。」

日本政府は,憲法第9条に関して次のように解釈している。

まず「戦力」については,自衛のための必要最小限度を超えるものをいう。また,憲法では集団的自衛権について許しているとは思えないと解釈している。また,1980年の鈴木内閣では,核兵器の保有は憲法上禁じられていないという考えを示している。

日本は自衛権を有していない

→p.165 6行目「政府は,自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって,憲法第9条で禁止される「戦力」にはあたらない,という見解をとってきた。ただ,具体的に何が「自衛のための必要最小限度の実力」なのかは,明確に線がひかれているわけではない。したがって,この政府見解では,保持が許される「実力」を限界づけることはむずかしい。」

→p.105 6行目「防衛協力に対しては,政府がこれまで違憲としてきた集団的自衛権の行使につながるのではないかといった指摘が出されている。」

国連憲章では,加盟国は個別的・集団的自衛権を条件付きで行使することができるとされている。日本政府は国際法の上では集団的自衛権を保有しているが、憲法第9条の「国際紛争を解決する手段としては武力の行使を永久に放棄する」との規定があるため、その行使が認めらないと解釈している。

自衛隊

→p.165 6行目「政府は,自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって,憲法第9条で禁止される「戦力」にはあたらない,という見解をとってきた。ただ,具体的に何が「自衛のための必要最小限度の実力」なのかは,明確に線がひかれているわけではない。」

→p.166 上の資料

憲法第9条に関する政府解釈の推移

●1946年(昭和21)年〔憲法制定当時の吉田首相〕 戦争抛棄に関する本案の規程は,直接には自衛権を否定はして居りませぬが,第9条第2項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果,自衛権の発動としての戦争も,又交戦権も抛棄したものであります。

●1954年〔自衛隊発足直後の政府統一見解〕 ……今の自衛隊のごとき,国土保全を任務とし,しかもそのために必要な限度において持つところの自衛力というものを禁止しておるということは当然これは考えられない。すなわち第2項におきます陸海空軍その他の戦力は保持しないという意味の戦力にはこれは当たらない……

●1957年〔核兵器についての政府統一見解〕 現代の核兵器は多分に攻撃的な性格をもつ。この種の核兵器をもつことは憲法の容認するところではない。

●1972年〔田中内閣統一見解〕 ……憲法第9条第1項で自衛権は否定されておりません。その否定されていない自衛権の行使の裏付けといたしまして,自衛のため必要最小限度の実力を備えることは許されるものと解されまするので,……

●1978年〔福田首相〕 憲法の純粋な解釈論としては,自衛のための最小限度の兵備はこれをもちうる。それが細菌兵器であろうが核兵器であろうが差別はない。

●1991年〔海部内閣統一見解〕 (1)要員の身体防衛のためのみの武器使用,(2)紛争当事者間の停戦合意が破られれば撤収するという前提によって,国連のPKF(平和維持軍)にも参加できる。

→下の資料

憲法第9条に関する政府解釈の推移

1946年 憲法制定当時の吉田首相

戦争放棄に関する本条の規定は,直接には自衛権を否定はしておりませぬが, 第9条第2項において一切の軍備と交戦権を認めない結果,自衛権の発動としての戦争も,また交戦権も放棄したものであります。

1954年 自衛隊発足直後の政府統一見解

……今の自衛隊のごとき,国土保全を任務とし,しかもそのために必要な限度 においてもつところの自衛力というものを禁止しておるということは当然これは考えられない。すなわち第2項におきます陸海空軍その他の戦力は保持しないという意味の戦力にはこれはあたらない……

1972年 田中内閣統一見解

……憲法第9条第1項で自衛権は否定されておりません。その否定されていない自衛権の行使の裏付けといたしまして,自衛のための必要最小限度の実力を備えることはゆるされるものと解されます……

1991年 海部内閣統一見解

武力行使の事態になれば撤収するとしていることや,武器使用は要員の生命などの防護に限定するとの条件を示しており,かりに維持軍が武力行使をおこなっても,これへの参加は武力行使と一体化するものではなく,憲法に反しない。

自衛隊が日本国憲法第9条で軍隊にあたるかどうかに関しては長らく議論されてきた。政府解釈の変遷を整理することで正解にたどりつくことができる。

非核三原則

→p.167 8行目「核兵器を「もたず,つくらず,もち込ませず」とする非核3原則は,1967,68年ころに政府が表明したもので,1971年には沖縄返還に関連して衆議院本会議の決議で確認された。核兵器の製造・保持については,日本が1976年に核不拡散条約(NPT)に加入したことで,国際法的にもできないことになっている。ただ,この非核3原則も,現実には,米軍による核もち込みの疑惑がしばしば取りざたされ,「もち込ませず」に関しては完全に守られているかどうか疑わしいとする指摘もある。平和主義をかかげる憲法をもつ国として,そして唯一の被爆国として,非核3原則を堅持し,さらには,全世界の核廃絶にむけて努力することが求められよう。」

→p.103 19行目「核兵器に関して,「もたず,つくらず,もち込ませず」との日本政府の基本方針。沖縄返還をまえに1971年国会で決議された。しかし,「もち込ませず」の順守については,在日米軍基地への核兵器もち込みや,核積載米艦船の寄港などに関して,疑惑をもたれている。唯一の被爆国である日本には,非核三原則の堅持とともに,核兵器の廃絶にむけたいっそうの努力が求められよう。」

日本は、核兵器不拡散条約(NPT)でいうところの非核兵器国であるため,核兵器の製造や取得などを行わない義務がある。それに加えて,原子力基本法を根拠として日本の原子力活動は平和目的のみに限定されている。よって,日本が核兵器を保有することはないということがわかる。

【問5】

日本国憲法の改正手続

→p.161 19行目「最高法規である憲法の改正については,国会両院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数の賛成が必要とされ,慎重な手続きが定められている(硬性憲法)(第96条)。」

→p.106 欄外「日本国憲法は,直接民主制として,最高裁判所の国民審査(第79条2項),特別法の住民投票(第95条),憲法改正の国民投票(第96条)を取り入れている。」

日本国憲法第96条では,「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」としている。発議に関しては,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し」と定めている。また,改正について「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としている。承認については「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要」としている。

第6問

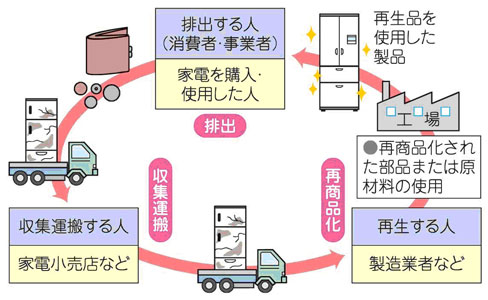

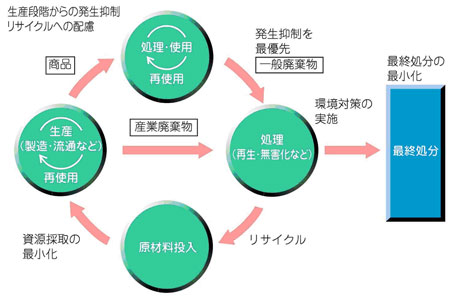

循環型社会形成推進基本法

→p.25 16行目「循環型社会形成推進基本法(2000年施行)は,廃棄物の発生をおさえること(リデュース)を最優先とし,廃棄物の再利用(リユース)を第2に,さらに廃棄物を原材料として再生利用(リサイクル)することを第3に位置づけている。私たちはごみ問題の性質をよく理解し,市民として責任ある行動をとっていかなければならない。」

→p.17 1行目「日本では,2000年に「循環型社会形成推進基本法」が制定され,循環型社会へと転換するための基本的な原則が定められた。廃棄物・リサイクル対策の優先順位が,(1)発生抑制(リデュース),(2)再使用(リユース),(3)再生利用(リサイクル),(4)熱回収(燃料として使用),(5)適正処分と決められた。ついで,廃棄物の排出者が,そのリサイクルや適正な処理について責任(排出者責任)を負うこと,たとえば,市民は廃棄物を分別して排出すること,事業者はその廃棄物のリサイクルや処理をみずからおこなうことが定められた。さらに,生産者はその生産した製品が使用され,廃棄物になったあとまで,リサイクルと適正な処理について責任を負う拡大生産者責任の原則が定められた。」

この法律は,第一に,ゴミを出さないこと,第二に,でてしまったゴミはできる限り資源として使用すること,第三に使うことのできないゴミは適切に処分することを中心に作られている。この目的を達成させるために,私たちの生活様式や経済活動を見直し,天然資源の消費を減らして環境に与える負荷を軽くしようとしている。そして,ゴミを捨てる人はそのゴミのリサイクルや処分に関して責任を持ち,一方のメーカーや販売者側の人も,その製品がゴミになったあとのことまで責任を負うように求めている。家電製品を例にとると,使用されなくなった製品は,製造者や販売事業者が回収やリサイクルを義務づけられている。

【問1】

ゼロ・エミッション

ゼロ・エミッションとは,産業界が生産活動を行う際に排出する廃棄物をゼロにすることによって循環型社会を作り出すために製造工程を再編成しようという構想のこと。

【問2】

資料から何を読み取ることができるのかを試す問題。

(1)では,ペットボトルの回収率が上昇している事実がわかる。(2)では,ペットボトルの生産量増加が読みとれ,さらにその後の学習方法の一つを例示してある。(3)のガラスやアルミ缶の情報は資料からは読みとれない。(4)のペットボトルの回収率上昇は読みとることができる。

【問3】

リデュース リユース リサイクル

→p.25 16行目「循環型社会形成推進基本法(2000年施行)は,廃棄物の発生をおさえること(リデュース)を最優先とし,廃棄物の再利用(リユース)を第2に,さらに廃棄物を原材料として再生利用(リサイクル)することを第3に位置づけている。私たちはごみ問題の性質をよく理解し,市民として責任ある行動をとっていかなければならない。」

→p.17 3行目「廃棄物・リサイクル対策の優先順位が,(1)発生抑制(リデュース),(2)再使用(リユース),(3)再生利用(リサイクル),(4)熱回収(燃料として使用),(5)適正処分と決められた。ついで,廃棄物の排出者が,そのリサイクルや適正な処理について責任(排出者責任)を負うこと,たとえば,市民は廃棄物を分別して排出すること,事業者はその廃棄物のリサイクルや処理をみずからおこなうことが定められた。さらに,生産者はその生産した製品が使用され,廃棄物になったあとまで,リサイクルと適正な処理について責任を負う拡大生産者責任の原則が定められた。」

循環型社会形成推進基本法は,廃棄物処理及び再資源化の優先順位を(1)ゴミ等の発生抑制,(2)再使用,(3)再生利用,(4)熱回収,(5)適正な処分と定めている。デポジット制は,飲料等の価格にあらかじめ一定の金額を上乗せして売り,消費者は飲み終わったあとに販売店などに容器を持ち込み上乗せした分の金額の払い戻しをうけるといったシステムのことをいう。リサイクルの促進を目的としている。

【問4】

企業の社会的責任(CSR)

→p.105 7行目「現代の企業には利潤追求以外に,さまざまな社会的役割が期待されている。たとえば,品質の安全性をはじめ,廃棄物の処理に対する責任,あるいはリサイクル運動をはじめとする資源循環型社会への取り組みも,企業の協力なしには成り立たない。」

→p.59 13行目「現代の企業は,多くの人を雇い,商品やサービスを提供することによって,国民の経済生活をささえている。しかし,利潤追求のあまり,製品の品質・価格や安全性,公害の防止などの面で企業の配慮が不十分であると,社会はきわめて大きな被害をこうむることになる。また,巨大企業は,大量の資源を消費しながら生産活動をおこなうので,地球環境にも大きな影響を及ぼしている。現代の企業は,国民の経済生活を維持・向上させるうえで重要な役割をになっており,その社会的責任をはたす努力をおこたってはならない。」

一般的に,企業にはもともと社会的責任という概念は備わっているものである。ところが,2001年の米国エンロン社が不正な経理操作を行ったことをきっかけとして特に注目されるようになった。近年では,企業をどのようにして公正に評価することができるのかといった点で,国際標準化機構(ISO)やOECDなどで議論されている。製造物責任の原則というのは,製品に重大な欠陥があり,消費者が損害を被った場合に直接製造した企業等に損害賠償などを請求できるといったものである。メセナというのは,企業が社会貢献の一環として芸術文化を支援することをいう。

ISO(国際標準化機構)

→p.78 4行目「従来,各国間の制度や手続きなどのちがいが,グローバリゼーションの障害となってきたが,さまざまな分野でこうしたちがいを調整し,一定の規格や標準的方式がつくられるようになってきた。これを一般に,グローバルスタンダードと呼んでいる。ISO(国際標準化機構)などの公的な機関によって標準が定められる場合もあるが,市場での競争力を背景に事実上の標準がつくられる場合も多い。」

ISOは,1947年に電気分野を除く様々な分野で国際的に共通な規格を制定させるために発足した国際機関である。中でも有名なものは,ISO9000シリーズとISO14000シリーズである。前者は品質マネジメントに関するものであり,後者は環境関係の国際標準規格である。

製造物責任(PL)の原則

→p.105 3行目「わが国では,1994年に製造物の欠陥による被害に対して,製造者が過失の有無にかかわらず賠償責任を負う製造物責任法(p.L法)が制定された。」

→p.59 欄外「製造物責任法(PL法)が1995年に施行され,製品の欠陥によって被害が生じた場合,メーカーは過失がなくても損害を賠償する責任を負うことになった。」

製造物責任の原則とは,製造物に欠陥があることにより消費者が損害を被ったとき,その消費者は小売店ではなく直接メーカーに責任を負ってもらうという考え方が中心になっている。

メセナ活動

メセナというのは,企業が社会貢献の一環として芸術文化を支援することをいう。

第7問

【問1】

インターネットの利用

→p.52 13行目「インターネットの利用などによってミュージシャンが,音楽作品を発表する方法に変化が生じてきている。インターネットは,もともと非商業ベースの情報通信の手段として生まれたが,近年では,IT革命と呼ばれる動きのなかで,インターネットの商業利用がおこなわれるようになった。音楽産業もこの動きに無縁ではない。従来のようなやり方でCDをつくり,販売するという形態ではなく,インターネットを通じて,パソコンや携帯用の音楽機器に,音楽作品を直接配信することが可能になってきた。」

→p.44 9行目「インターネットの利用者は,2002年末現在,世界百数十か国6億人以上といわれている。こんにちでは,企業と消費者の取引や金融取引などもインターネット上でおこなわれ,また,インターネットを利用して,選挙資金を集めたり,投票したりする試みもはじまっている。」

電子投票は,条例を定めた地方選挙のみに限定されている。2002年に岡山県ではじめて実施されて以来,電子投票に関して注目が集まっているが,そのスタイルは有権者が指定された投票場所に出向いて電子投票機を使用して投票するといったものである。ボランティアと情報に関しては,阪神・淡路大震災をきっかけとして情報ボランティアという分野が成長している。これは,災害時にインターネット等を通じて情報を適切に伝えることを目的としたものである。さらに,全国各地に市民活動支援センター等が設置され,様々な分野でのボランティア情報がネット上で閲覧することができ,ボランティアの輪が広がりつつある。

【問2】

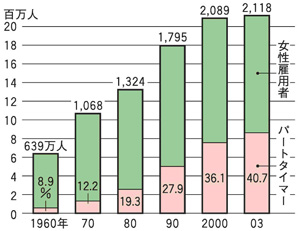

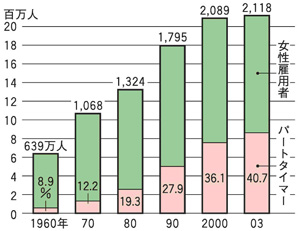

男女雇用機会均等法

→p.135 24行目「男女雇用機会均等法は,募集,採用,配置,昇進,福利厚生などの面で差別されてきた女性の立場を改善することをめざしたものであった。しかし,この法律には罰則規定がなく事業主の努力義務にとどまっていたため,実際には女性に対する差別が解消するにはいたらなかった。そこで,1997年には男女雇用機会均等法が改正され,これまでの努力義務が禁止措置にかわり,セクシャルハラスメントの禁止規定も新たに加えられた。しかし,これと同時に労働基準法が改正され,時間外労働や深夜業などについての女子保護規定が原則として撤廃された。機会均等という趣旨ではあるが,実質的な労働条件の悪化につながるのではとの指摘もある。今後,女性と男性が平等にはたらいていくことができるためには,社会的な条件の整備がますます重要になっていくであろう。」

教科書p.94 欄外「職場の男女差別をなくし,職業上の男女平等を実現するために「男女雇用機会均等法」を制定した(1986年施行)。」

男女雇用機会均等法では,「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」と定めている。

育児・介護休業法

→p.135 10行目「1992年に,出産後の一定期間を育児のために父母のどちらでも休職することができることを定めた育児休業法が施行され,1995年から育児休業中の所得も一部認められるようになった。さらに,同年,介護を必要とする家族をもつ労働者に,連続3か月間の休業を認める育児・介護休業法(改正育児休業法、1999年施行)が制定された。しかし,制度はあっても利用がすすんでいないのが実情で,介護休業を取得しやすい環境づくりや休業中の所得保障,休業後の職場復帰支援などの整備がまたれている。」

p.79 欄外「1991年に,民間企業の労働者(男女とも)は子どもが満1歳になるまで,育児のために勤めを休むことができることなどを定めた「育児休業法」が,制定された(1992年施行)。1995年には「介護休業法」(改正育児休業法→p.43)が成立し,介護休業制度が1999年からはじめられた。」

育児・介護休業法は,労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができるとしている。

男女共同参画社会基本法

→p.90 17行目「1999年に「男女共同参画社会基本法」が定められ,「男女が,たがいにその人権を尊重しつつ責任もわかちあい,性別にかかわりなく,その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」がめざされるようになった。職場や政治活動の場などで,実質的な平等や権利を保障する社会的,制度的優遇措置をとることが重要である。しかもたんに法律上ではなく,事実上の平等を達成するためには,職場や議会での女性の比率に一定の数値を設定し,一定期間内に実現することを義務づけるクオータ制(割当制)を採用するなど,「積極的参画促進策(ポジティブ-アクション)」の導入も必要となると思われる。」

→p.54 16行目「男女が社会の対等な構成員として,政治の場にも,職場にも,家庭にもともに参画し,責任をになっていく男女共同参画社会の形成が,こんにち大きな課題となっている。そのためには,職場における男女の平等をいっそうすすめるとともに,男性も家事や育児により積極的に参加するなど,「男は仕事,女は家事・育児」といった固定的な役割分担を改めていくことが求められる。」

男女共同参画社会基本法には「男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。」という条文がある。

ドメスティック・バイオレンス法は配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律である。

【問3】

課題追究学習の中で,わからないことを調査するための方法にはアンケート調査や聞き取り調査,現地調査などが挙げられる。まず調査を始めるにあたって仮説を立てることが必要である。調査目的を絞ることができるだけではなく,調査対象や調査方法の目安を立てることができるためだ。実際にデータ収集が終了した後に,その分析を行い文章にまとめることが必要になる。文章にするということは考えることである。 自分の考えを適切に表現することにより,優れた報告が可能となる。また,調査に協力してもらった人への感謝の気持ちも大切なことである。調査結果を示すと共に,御礼を入れることを忘れてはならない。

【問4】

アンケート調査をするにあたって,仮説を立てるのは大切なことであるが,それは調査を実施する人のみが知っていればよいことである。調査結果で知りたいことは,自分の仮説が正しいことを証明することではなく,真実はどうであるかということである。研究する人物が真実を人為的に操作することは学問の方法として適切なことではない。

第8問

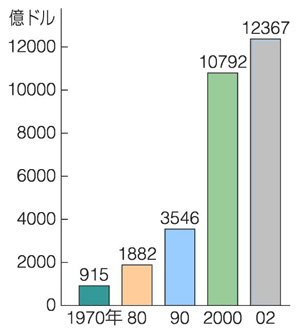

高度経済成長

→p.120 3行目「第二次世界大戦後の廃墟のなかから,日本経済は奇跡的な復興をとげた。1956年度の『経済白書』が「もはや戦後ではない」と宣言して以降,第1次石油ショックの1973年まで,日本経済は実質で年平均10%前後の高い経済成長率をつづけた。そして,神武景気,岩戸景気,オリンピック景気,いざなぎ景気と呼ばれる好景気を経験した。世界に例をみない高度経済成長であった。」

→p.70 5行目「連合国軍総司令部(GHQ)は,日本の非軍事化と民主化を目的として,政府に対し経済改革(財閥解体・農地改革・労働組合の育成)をおこなわせた。これとともに政府は,傾斜生産方式とよばれる政策を実施して,経済復興に全力をそそいだ。その結果,日本経済は急速に回復をとげ,1956年の『経済白書』は,「もはや戦後ではない」と宣言した。そしてわが国は,1950年代後半から1970年代はじめまで,年率約10%という高度経済成長を実現し,先進工業国への仲間入りをはたしたのである。」

高度経済成長を可能にした要因として,日本の安い労働力,投資を促進する高い貯蓄率,価格の安い石油,円安ドル高(輸出に有利),いわゆる日本の護送船団方式等々があげられる。

【問1】

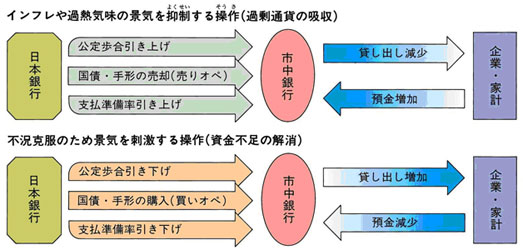

日本銀行が通貨供給量(マネーサプライ)を収縮させた

→p.108 14行目「日本銀行は,通貨量(マネーサプライ)の調整を通じて景気や物価の安定をはかる金融政策を実施している。通貨量がふえて金利がさがると,家計や企業は資金を借りやすくなって消費や投資が活発になり,経済は活気をおびてくる。逆に,通貨量がへって金利があがると,消費や投資がにぶり,景気は抑制されるようになる。このような関係を前提にして,金融政策が実施される。」

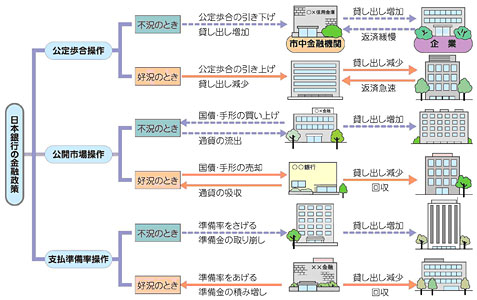

→p.65 7行目「日本銀行は,物価の安定や景気の調整をはかるため,次のような金融政策をおこなっている。

(1) 公定歩合操作 市中銀行に貸し付けるときの利子率(公定歩合)を上げ下げすることを通じて,個人や企業が使う通貨の量(マネーサプライ)を調整する。

(2) 公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション) 国債などを買い入れたり(買いオペレーション),売り出したり(売りオペレーション)して,通貨の量を調整する。

(3) 支払準備率操作(預金準備率操作) 市中銀行が預金の一定割合を日本銀行に準備金としてあずけるさいの準備率を上げ下げすることによって,市中の資金量を調整する。

デフレスパイラルからの脱却を目指した日本銀行は,ここ数年通貨供給量を増加させる政策をとりつづけた。しかし,その計画通りに総需要は伸びることなく消費の低迷が続いた。一般的に,中央銀行は金利を下げることによって景気を刺激する。しかし,その金利もゼロ金利とよばれるほど限界まで下げてしまった。そこで日本銀行は,銀行が持っている手形や国債と引き換えにたくさんのお金を渡して景気を刺激しようとしたのである。このような日本銀行のとった政策は量的緩和政策とよばれている。

インフレーション デフレーション

→p.116 欄外「インフレーション 物価が持続的に上昇すること。また,物価が持続的に下落することをデフレーションという。」

→p.62 10行目と欄外「好況のときには,一般に物価も上昇する傾向がみられる(インフレーション)。」「これに対して,物価水準の持続的な下落を,デフレーションという。」

インフレーションやデフレーションがどのような原因で起こるのかといった類型をまとめておくと理解しやすい。例えば,インフレは,需要側と供給側との違いによりディマンド・プル・インフレやコスト・プッシュ・インフレなどのようにわけることができる。

スタグフレーション

→p.122欄外「経済が停滞(stagnation)しているなかで,インフレーションがつづいている状態のこと。stagnationとinflationを組み合わせた造語。」

典型的な例としては,製造業が原油価格など費用の増大により生産調整にはいると供給が減少するために物価が上昇するといったことが考えられる。これは,物価が下落することにより不況に向かうというパターンではなく,物価が上昇しながら不況に向かうといった点に特色がある。

【問2】

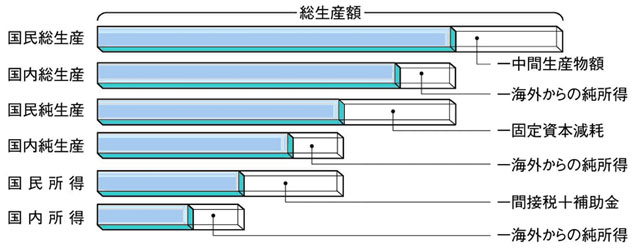

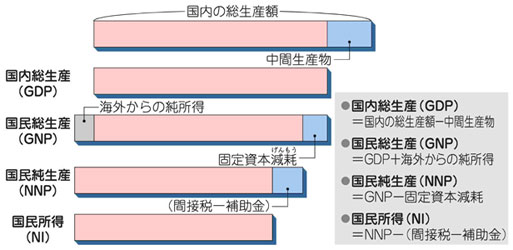

経済成長率はGDP(国内総生産)やGNP(国民総生産)

→p.120 8行目「一国の経済活動の大きさをはかる尺度としてGDP(国内総生産)とGNP(国民総生産)がある。GNPとは,1年間に,国民が新たに生み出した価値(付加価値)の総額のことである。すなわち,1年間に生産された財とサービスの総額から原材料(中間生産物)の金額を差し引いたものである。現在では,経済が国際化したため,国内での経済活動をあらわすものとして,海外からの利子や賃金などの所得をGNPから差し引き,反対に海外に送金される利子や賃金を加えたGDPを使うようになった。ただし,物価が上昇すれば,名目GDPは大きな数値となるため,物価上昇分を差し引いた実質GDPによって経済成長を表現する。なお,2000年から経済企画庁(現内閣府)はGNPをGNI(国民総所得)に変更した。GNIはGNPを分配面からみたもので,支出面からみたものはGNE(国民総支出)と呼び,これらは等価である。」

→p.63 欄外「GDPとは,1年間に国内で生産された財やサービスの合計額から原材料などの中間生産物の金額をさしひいた付加価値の総計である。GDPが「国内」で生産されたものであるのに対し,GNPは,「国民」が国内および国外で生産した付加価値の総計である。」

GNPとGDPの関係を適切につかんでいるかどうかがポイント。GNPは,GDPに海外からの純所得をたしたものである。この海外からの純所得は,国民の海外からの所得から海外への所得支払いを引いたものである。日本の場合には,若干GNPの方が多い。その一方で,中南米諸国は外国に支払う金利が多い対外債務国であるため,GNPよりもGDPの方が多くなっている。

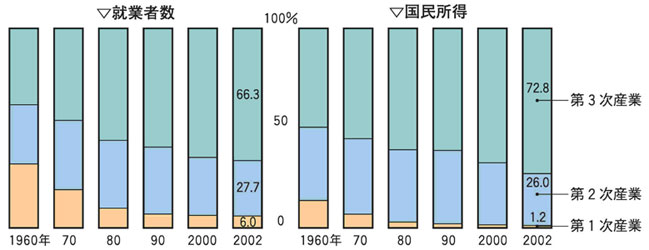

産業構造が高度化

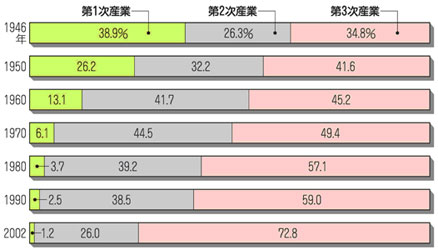

→p.122 24行目「戦後の日本経済はたんに成長しただけでなく,その内訳が大きく変化した。農林水産業などの第1次産業の比重が減少し,鉱工業等の第2次産業や,サービス業などの第3次産業の比重が高まり,産業構造が大きく変化した。この間,鉄鋼,石油化学など,エネルギーを大量に消費し巨大な生産設備を必要とする「重厚長大」型産業から,コンピュータ,ICなど,エネルギーの消費量が小さく巨大な生産設備を必要としない「軽薄短小」型産業へと経済の中心が移っていった。もの(ハードウェア)の生産よりも,情報産業にささえられた知識や情報(ソフトウェア)の生産が中心となっていくことを,経済のソフト化という。また,教育,企画・開発,情報処理といった知的労働の分野がふえる一方,調理,清掃,介護といった家庭内の労働も市場化されるようになった。このように物的な財を直接生産しないサービスの比重の高まった状況を,経済のサービス化という。」

→p.72 1行目「経済の発展にともなって,1国の産業構造は変化していく。通常,第1次産業(農林・水産業)から,第2次産業(鉱工業,製造業,建設業)へ,さらに第3次産業(商業,サービス業,運輸業など)へと産業の比重が変化していくことを産業構造の高度化という。

日本では,高度経済成長時代に,第1次産業の比重が大幅に低下して,第2次産業の比重が高まった。とくに,鉄鋼・石油化学など重化学工業が産業の中心となった。しかし,1970年代におきた2度の石油ショックは,原油を輸入に依存する日本の工業全体にとって大きな試練となった。このため,産業構造の転換がはかられ,原油などのエネルギーを大量に使用する重化学工業にかわり,自動車や工作機械などの機械産業や,半導体・コンピュータなどのハイテク(先端技術)産業が成長した。さらに1980年代以降は,第3次産業の比重が高まっている。」

日本の高度経済成長は、その経済が飛躍的に成長を遂げた1950 年代半ばから1970年代初頭までの経済成長のことをさしている。自動車摩擦は1980年代の話題。この時期にエネルギーの主役が,石油にかわり,太平洋側にはコンビナートがつくられた。

【問4】

ケインズ

→p.113 9行目「イギリスの経済学者ケインズは,社会の供給力に比べて需要が不足していることが不況の原因であることを明らかにして(有効需要の理論),その後の経済政策に大きな影響を与えた。現代の政府は,景気の動きを調整し,安定的な成長と失業の防止のために財政を活用する役割をになっているのである。」

→p.63 22行目「イギリスの経済学者ケインズは,社会の供給力に比べて需要が不足していることが不況の原因であることを明らかにして(有効需要の理論),その後の経済政策に大きな影響を与えた。現代の政府は,景気の動きを調整し,安定的な成長と失業の防止のために財政を活用する役割をになっているのである。」

アダム・スミス

→p.100 11行目「分業のうえに成り立つ私たちの経済では,たがいに見知らぬ人々が,各人各様に生産し,消費している。そして,一見,無計画であるにもかかわらず,社会全体としては大きな混乱を引き起こすこともなく,経済生活が営まれている。これは,市場で価格の動きを仲立ちとして,全体として需要と供給が自動的に調整されているからである。18世紀のイギリスの経済学者アダム=スミスは,このことを「見えざる手」による調整として分析した。市場の自動調整作用と呼ばれるものがこれである。」

→p.60 12行目 と 欄外「市場価格は需要と供給の変化によって変動し,それにつれて,商品の需要量と供給量は自然に調整され,財・サービスは消費者に必要なだけ生産されるようになる。こうした経済活動のしくみを市場機構(価格機構)という。」「イギリスの経済学者アダム=スミス(1723~90)は,このことを「みえざる手」に導かれた調整と表現した。」

キーワードは「イノベーション」,「恐慌」,「有効需要」。それぞれシュンペーター,マルクス,ケインズの学説をまとめるときに中心となる用語である。