2005年度 センター試験【世界史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 歴史上の出来事を記念した建造物や祝祭・儀礼は,民衆の心のよりどころとされるとともに,政治的な意味を持つこともあった。各地の建造物や祝祭・儀礼について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A (1)1890年代初め,アメリカ合衆国のシカゴで万国博覧会が開催された。「白い都市」と命名された中心会場の建物群に,来場者は驚嘆した。当時のシカゴでは,新しい世代の建築家たちが,(2)19世紀後半に実用化が進んだ鋼鉄材による建築を発展させ,近代的な高層ビルを建設して注目を集めていたのに対し,「白い都市」は,古代ローマなどの旧(い時代の建築様式を模していたからである。この「白い都市」の様式は大人気を博した。その理由の一つは,(3)海外へ勢力を拡大しつつあったアメリカ合衆国のイメージが,ローマ帝国の栄光と重ねられたためと考えられる。また,心のよりどころとしての過去がヨーロッパに求められたという面もあった。

|

「白い都市」。左側の建物には,古代ローマの様式が取り入れられている。右側へ伸びるコロネード(柱廊)も,古代ギリシアやローマでよく使われたものである。 |

問1 下線部(1)の博覧会は,ある歴史上の出来事の400周年を記念して計画されたものである。その出来事について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

問2 下線部(2)の時期の,アメリカ合衆国やヨーロッパの文化・社会について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) アメリカ合衆国では,ラジオ放送や

ジャズなどの大衆文化が発展した。

(2) アメリカ合衆国の

フルトンが,蒸気船を実用化した。

(3) フランスのディドロとダランベールは,

『百科全書』を編集した。

(4) イギリスの

ダーウィンは,進化論を唱え,『種の起源』を著した。

問3 下線部(3)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) セオドア=ローズヴェルト大統領の下で,

グアムを獲得した。

(2) 植民地獲得のため,

セシル=ローズをアフリカへ派遣した。

(3) パン=アメリカ会議を開き,ラテンアメリカ諸国への影響力を強めた。

(4) フランスから

キューバを購入した。

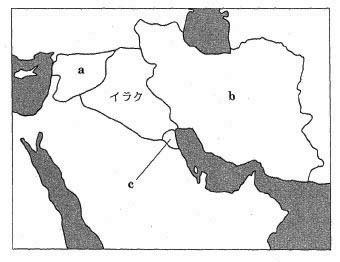

B 2003年春に(4)イラクのサダム政権が倒れると,【(5)】派住民は,従来禁止されていた祭りのために,カルバラーと呼ばれる地を訪れた。そこは,預言者ムハンマドの孫フサインが殉教(680年)したことで知られる場所である。【(5)】派は,ムハンマドの従弟アリーとその子孫を,イスラム世界の正統な支配者とみなす。特にその主流派は,アリーとファーティマ(ムハンマドの娘)との間に生まれたフサインの血統を重視した。フサインはウマイヤ朝軍に殺害されたが,【(5)】派の人々は,この殺害を正義に対する弾圧として意識し,「正しい支配」を実現するために,歴史上,(6)様々な政権の樹立を試みた。現代に至るまで,フサインの死を悼む儀礼は,彼らにとって「正しい支配」を要求する精神の源となっている。

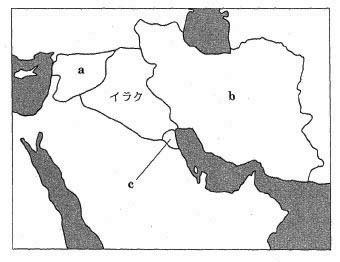

問4 下線部(4)の国の歴史を示した次の年表の空欄【ア】と【イ】に入れる国の名とその位置を示す地図中のa~cとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【4】

1932年 イギリス委任統治から独立

1967年 第3次中東戦争に参加

1980年 【ア】との戦争を開始(~88年)

1990年 【イ】へ侵攻

1991年 湾岸戦争

(1) ア-イラン-a

イ-クウェート-b

(2) ア-

イラン-b

イ-

クウェート-c

(3) ア-イラン-c

イ-クウェート-a

(4) ア-クウェート-a

イ-イラン-b

(5) ア-クウェート-b

イ-イラン-c

(6) ア-クウェート-c

イ-イラン-a

問5 文章中の空欄【(5)】に入れる宗派名として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問6 下線部(6)に関連して,イスラム王朝・国家について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) 13世紀に,アウラングゼーブが北インドに

奴隷王朝を建てた。

(2) 15世紀に,西アフリカでは

ソンガイ王国に替わって

マリ王国が興った。

(3) 16世紀に,

オスマン朝がアナトリア(小アジア)に興った。

(4) 20世紀に,イラン革命の結果,

ホメイニがイランの指導者となった。

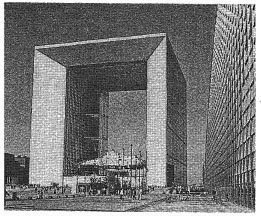

C 1980年代のフランスでは,諸文明の継承者であるという自負を示すかのように,ルーヴル美術館の中庭のガラス製ピラミッドや,パリ近郊のデファンス地区の「ラ=グランド=アルシュ」(下図参照)など,(7)古代文明の建造物を現代風にアレンジした建築物が造られた。「ラ=グランド=アルシュ」は,人類を乗せて未来へ旅立つ「大きな箱舟」を意味するとともに,現代の(8)凱旋門として,古代ローマ文明とつながるフランスの歴史の流れをも人々に想起させる。さらに1989年に,革命200周年記念式典の準備を進める会合が,【(9)】で開催され,著名な洞窟壁画の見学会が恭(しく行われた。その壁画は,フランス最古の「モニュメント」であり,【(9)】は人類の先史文明を象徴する場とされたのである。

問7 下線部(7)に関連して,世界の歴史的な建造物や遺跡について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

問8 下線部(8)について述べた次の文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる人の名の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

凱旋門は,ローマ市内に今も残る4世紀の【ア】帝のものが有名だが,近代にも国威発揚のため,ヨーロッパ各地で建造された。例えばベルリンのブランデンブルク門は,オーストリア継承戦争を戦った国王【イ】の死後に建設され,強国プロイセンを誇示する代表的な建造物となった。

問9 文章中の空欄【(9)】に入れる地名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

第2問 教育の内容や方法には,時代や地域のモラルや価値観が反映される。教育について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A 古代ギリシアにおける教育の歴史は,都市の歴史と深いかかわりを持っている。(1)前5世紀ごろから民主政が発達したアテネでは,ソフィストと呼ばれる人々が,都市の政治を担う市民の教育に大きな影響を与えた。彼らは道徳の主観性を説く傾向が強かった。他方で,市民に普遍的な真理や道徳とともに生きることを説く哲学者たちも盛んに活動した。その後,(2)マケドニアの強大化によってギリシア諸都市の政治的自立性が失われていくと,都市国家の市民というよりむしろ世界市民としての行動規範や,個人の心の平安を説こうとする者たちの活動が顕著となった。これらの思想の一部は,都市国家から世界帝国へと発展したローマの社会に摂取され,(3)ストア哲学として普及していった。

問1 下線部(1)に関連して,前5世紀に活躍したソフィストと呼ばれる人々について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1) 彼らの一人であるソクラテスは,

「人間は万物の尺度」と主張して,客観的真理の存在を否定した。

(2) 彼らは,

万物の根源を探求することを主な活動としていた。

(3) 彼らは,弁論術を市民たちに教えていた。

(4) 彼らは,

教父として正統教義の確立に努めた。

問2 下線部(2)に関連して,マケドニアが前4世紀後半にアテネ・テーベ連合軍を破って,ギリシア支配を進めることになった戦いの名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問3 下線部(3)の思想を示している作品について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) 『労働と日々』(『仕事と日々』)が,ヴェルギリウスによって著された。

(2) 『ローマ建国史』(『ローマ史』)が,キケロによって著された。

(3) 『自省録』が,マルクス=アウレリウス=アントニヌス帝によって著された。

(4) 『告白』(

『告白録』)が,ディオクレティアヌス帝によって著された。

B 中国において,隋代から施行された科挙では儒学が重視され,唐の太宗は【(4)】らに命じて五経の注釈書である『五経正義』を編纂させた。科挙が唐から宋にかけて定着していくと,科挙を通じて官僚になった人々は社会の支配層を形成し,(5)儒学による統治を支えるようになった。官僚を出すことは,本人のみならず,その一族も様々な特権の恩恵に浴することを意味し,試験の合否は彼らの盛衰に直結した。科挙は極めて狭き門であったので,人々は次第に受験勉強や教育に力を入れ,一族から持続的に合格者を出そうと努めた。科挙では,儒学の知識だけが問われたのではなく,作詩・作文の技量も重視されたため,官僚及び官僚予備軍は(6)文化の重要な担い手ともなった。

問4 文章中の空欄【(4)】に入れる人の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

問5 下線部(5)に関連して,明代の民衆統治・教化について述べた次の文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

明の太祖洪武帝は民衆を統治するため,村落行政制度である【ア】制を実施し,また民衆教化のため,「父母によく仕えて孝行しなさい。目上を敬いなさい。近隣と仲良くしなさい。子孫を教え訓(しなさい。各々その分に安んじなさい。不正をしてはならない。」という【イ】を定めた。

(1) ア-里 甲 イ-宗 法

(2) ア-里 甲

イ-六 諭

(3) ア-衛 所 イ-宗 法

(4) ア-衛 所

イ-六 諭

問6 下線部(6)に関連して,唐宋時代の文化について述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) 唐代の

や

柳宋元は,

古文の復興を提唱した。

(2) 唐代には,書家として

が活躍した。

(3) 北宋の皇帝である

高宗は,画院を保護した。

(4) 南宋の

王維は,詩人であり画家でもあった。

C 中世ヨーロッパでは,大聖堂や修道院の付属学校などを母体として大学が生まれた。パリ大学は,(7)

12世紀の後半から13世紀前半にかけて,このような学校の教師や学生たちが「ウニヴェルシタス」という組織を形成したことに起源があると言われ,ヨーロッパ中から多くの学生が集まった。そうした学生のための寮もいくつか設立され,なかでも13世紀半ばに聖職者ロベール=ソルボンが設けた寮が,

パリ大学の中心的な教育の場へと,次第に発展していったのである。一般に中世の大学では,(8)

神学を頂点にした

【ア】が体系づけられていったが,イタリアの

【イ】大学は

法学で,

サレルノ大学は医学で知られるようになった。

中世の大学の講義風景

問7 下線部(7)の時期の出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

問8 下線部(8)に関連して,神学や思想に関する事項や出来事について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

問9 文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) ア-人文主義 イ-ボローニャ

(2) ア-人文主義

イ-ケンブリッジ

(3) ア-スコラ学 イ-ボローニャ

(4) ア-スコラ学

イ-ケンブリッジ

第3問 人間の生存は,近隣の森などの開発による破壊を伴ってきた。人間の諸活動が地球規模の展開を見せるようになると,自然破壊の影響は,遠隔の地にも容易に波及するようになった。人間と自然とのかかわりあいについて述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

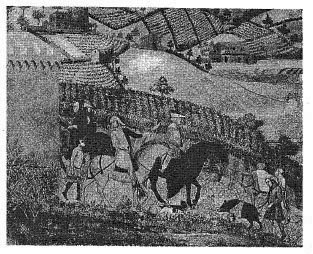

A 人類にとって森は,食料や建材など生活物資の供給源であると同時に,神話や民間伝承の源泉でもあった。しかし,人類の歴史はその森の破壊の歴史でもある。西欧では,中世盛期に,(1)農業技術の改良によって大開墾運動が進み,都市住民を養うために周辺の森が伐採された(下図参照)。中世末期には,(2)戦乱と疫病と飢饉のため人口が減少し,森は少し回復したが,その後,鉱業用燃料・船材の必要や人口増加から,森が大規模に開発されるようになる。(3)19世紀以降,さらに森の伐採が進むとともに,急速な都市化・工業化などによって大気と水の汚染が広まり,結核やコレラなどの病気も流行した。

14世紀に描かれたイタリアの田園風景

問1 下線部(1)に関連して,ヨーロッパの農村や農民の生活について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

問2 下線部(2)に関連して,14・15世紀の戦乱について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

問3 下線部(3)に関連して,19世紀以降の医学や科学上の業績について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

B 南アジアや東南アジアの丘陵地や森林地域は,西欧諸国による植民地支配の下で大きな変容を被った。例えば,アッサム地方や(4)

スリランカ(セイロン島)中央部には,茶などを栽培するプランテーション農園が

拓(かれた。また,マレー半島では

【ア】や茶の栽培地域が広がった。この結果,こうした地域では,特定の作物の栽培や輸出に依存する,

【イ】と呼ばれる偏った経済構造が生じ,食用作物の不足を補うかたちで,

【ウ】の植民地だった

ビルマ(ミャンマー)などの他地域から大量の米が輸入された。また,南アジアでは,丘陵地や森林地域の住民が,上記のような農園の労働者として動員されたり,都市部に流入したりしたほか,(5)

労働者として海外に渡る者も多かった。

問4 下線部(4)の島の歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) アショーカ王の布教により,中国から仏教が伝播した。

(2) オランダは,

16世紀初めにこの島を領有し,貿易活動の拠点とした。

(3) イギリスはオランダに替わって,この島を獲得した。

(4) 第二次世界大戦前に,

フランスからの独立を果たした。

問5 文章中の空欄【ア】~【ウ】に入れる語と国の名の組合せとして正しいものを,次の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【23】

(1) ア-コーヒー イ-カピチュレーション ウ-フランス

(2) ア-コーヒー

イ-カピチュレーション

ウ-イギリス

(3) ア-コーヒー

イ-モノカルチャー

ウ-フランス

(4) ア-ゴム

イ-カピチュレーション

ウ-イギリス

(5) ア-ゴム

イ-モノカルチャー

ウ-フランス

(6) ア-ゴム

イ-モノカルチャー

ウ-イギリス

問6 下線部(5)に関連して,世界史上見られた広域的な労働力の流れについて述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

a 東南アジアがヨーロッパ諸国に植民地支配されるに及んで,中国から

移住し労働に従事する者がとだえた。

b ヨーロッパ諸国の中には,19世紀に,

奴隷貿易を禁止する動きがあった。

(1) a-正 b-正 (2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正 (4) a-誤 b-誤

C 19世紀半ば以降,(6)工業化や国土開発の進展とともに,自然環境の保全を目指す運動も進められるようになった。いくつかの国で国立公園制度が整備されたのも,そうした運動の成果の一つとみなすことができる。ただし,これらの運動とその成果は,当面,一国単位にとどまるものであった。しかし,20世紀半ばを過ぎると,(7)環境問題は人類全体にかかわり,国家の枠組みを超えて対処しなければならないという認識が広まっていった。もっとも,(8)国際連合の主導の下での国際会議に際しても,各国の利害や主張の対立が明らかになるなど,問題解決への道は必ずしも平坦ではない。

問7 下線部(6)に関連して,産業の振興や国土の開発について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) オーストリアでは,19世紀後半に,宰相

メッテルニヒの下で工業化が推し進められた。

(2) イギリスは,19世紀後半に

三国干渉を主導し,中国の国土開発への参入を図った。

(3) ソ連では,20世紀前半に

第1次五か年計画によって,重工業に重点を置く工業化が推し進められた。

(4) 中国では,20世紀前半に,毛沢東によって

人民公社が設立された。

問8 下線部(7)について述べた次の文章中の空欄【ア】と【イ】に入れる半島の名と出来事の組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【26】

アメリカ合衆国では,【ア】での戦争に対して,1960年代後半に激しい反戦運動が起こった。この戦争で使用された枯れ葉剤は,現在に至るまで人々の健康や生活,自然環境をむしばんでいる。また,1980年代には,【イ】による放射能汚染が,周辺諸国を含めた地域に広く被害をもたらした。

(1) ア-バルカン半島

イ-ソ連の

チェルノブイリ原子力発電所での事故

(2) ア-バルカン半島

イ-ビキニ環礁でアメリカ合衆国が行った水爆実験

(3) ア-バルカン半島

イ-ビキニ環礁でフランスが行った

水爆実験

(4) ア-インドシナ半島

イ-ソ連のチェルノブイリ原子力発電所での事故

(5) ア-インドシナ半島

イ-ビキニ環礁でアメリカ合衆国が行った水爆実験

(6) ア-インドシナ半島

イ-ビキニ環礁でフランスが行った水爆実験

問9 下線部(8)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) パリ会議で,

国際連合憲章が採択された。

(2) 第二次世界大戦中,日本が降伏する前に

発足した。

(3) 朝鮮戦争への国連軍の派遣は,安全保障理事会で否決された。

(4) 1990年代初めに,地球サミット(国連環境開発会議)を開催した。

第4問 法はそれぞれの時代や地域の特殊性を映す鏡であり,さらには国際政治に深くかかわるものであると言える。法と政治について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~9)に答えよ。(配点 25)

A (1)世界各地の古代文明では,様々な形式を持つ法が多様な状況の中で生み出された。例えば中国では,(2)春秋戦国時代から秦漢時代にかけて,社会的な行動規範である「礼」とともに,「律」や「令」と呼ばれる法が成立してくる。刑法として律と行政法としての令の区分は,晋(西晋)の泰始(律令で確立したが,さらにその後の補足的法規定が格・式として整備され,隋に至って律・令・格・式からなる法体系が成立した。(3)隋,そしてそれを継いだ唐の律令制は,朝鮮や日本などの東アジア諸地域に伝えられ,それぞれの地域での国家形成に大きな役割を果たすことになる。

秦の始皇帝時代の法律について記された竹簡

問1 下線部(1)に関連して,古代文明の法や制度について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1) アケメネス朝の

ハンムラビ王が制定した法典は,復讐法の原則に立っている。

(2) ローマでは前5世紀に,

十二表法と呼ばれる成文法が制定された。

(3) 三頭政治を行ったオクタヴィアヌスは,

『ローマ法大全』を編纂した。

(4) インダス文明では,

ヴァルナ制と呼ばれる身分制度が発達した。

問2 下線部(2)の時代について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) 周王室に替わって,各地の藩鎮が実権を掌握した。

(2) 墨子に代表される法家は,法に基づく統治を主張した。

(3) 秦は

商鞅の改革(変法)によって強国となった。

(4) 竹林の七賢と呼ばれる知識人が現れた。

問3 下線部(3)の王朝について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) 隋は,南朝の宋を滅ぼし,中国を統一した。

(2) 隋・唐は,

高句麗へ遠征軍を派遣した。

(3) 隋・唐は,軍事機密を保持するために

軍機処を設置した。

(4) 唐は,

新法党と旧法党の対立によって衰退した。

B 清は中央に理藩院を設け,(4)モンゴルやチベット,青海など,中国本土以外の領域すなわち藩部の間接統治を行った。なかでも,軍事力に秀でたモンゴルを懐柔し制御することについては,特に慎重が期された。例えば,法制面では清律とは別に,モンゴルの習慣や伝統に配慮した法典である「蒙古例」を制定した。その上で,モンゴルの王公たちが独自の法典を設けることも認め,18世紀の前半まではむしろそれが適用された。ところが18世紀の後半以降,「蒙古例」が適用されるようになり,その内容も清律に近づけられた。この背景には,【(5)】によるジュンガル部攻略の成功や,また,(6)ロシアの進出からモンゴルを保全するために,その「本土化」を図ったことなどが挙げられる。

問4 下線部(4)の地域の歴史について述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) 7世紀に成立した

吐蕃で,チベット文字が作られた。

(2) 16世紀に,

エセン=ハンは青海・チベットに進出した。

(3) 17世紀に,チベットの

敦煌に

ポタラ宮が建てられた。

(4) 20世紀後半に,

モンゴル人民共和国が成立した。

問5 文章中の空欄【(5)】に入る人物の事績について述べた次の文章を読み,その人物の名として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

【(5)】は,ジュンガル部を平定すると,その南に広がるイスラム教徒の居住地である回部とをあわせて「

」(新たな領域)と呼び,これを藩部に加えた。こうした支配領域の拡大に伴い,【(5)】は理藩院の整備を行った。

問6 下線部(6)の国と清との関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1) 清は,

北京条約によって,沿海州をロシアに割譲した。

(2) 清は,

トルコマンチャーイ条約によって,ロシアに治外法権を認めた。

(3) ロシアは,

キャフタ条約によって,サハリンを領有した。

(4) ロシアは,ネルチンスク条約によって,

イリ地方を清に返還した。

C 国家主権や国家間の平等を前提とする,近代国際法の考え方は,17世紀ヨーロッパで生まれた。しかし,その理念が直ちに普遍化されたわけではなく,非ヨーロッパとみなされる世界には,必ずしも主権が認められてこなかった。19世紀に帝国主義の時代を迎えると,その傾向はあからさまになる。第一次世界大戦をきっかけに,(7)国際連盟など,数々の国際機関が設けられ,それらには国際関係の秩序を守る役割が期待された。だが,それでも強国による権力政治を是正するのは困難であり,第二次世界大戦後にも,さらに(8)諸国家間の利害の調整が続けられた。(9)今日世界が直面する諸問題の解決には,さらなる対話と適正なルールづくりが不可欠である。

問7 下線部(7)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

(1) 設立時からアメリカ合衆国が加盟していた。

(2) 設立時,ドイツは加盟していなかった。

(3) 日本が成立させ支配した「満洲国(

満州国)」を承認した。

(4) 大西洋憲章に基づいて設立された。

問8 下線部(8)に関連して,第二次世界大戦後に諸国家間で結ばれた条約について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問9 下線部(9)に関連して,20世紀後半の諸問題について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】

(1) 南アフリカ共和国では,エンクルマ政権の下で,人種隔離政策(

アパルトヘイト)の終結が宣言された。

(2) チリでは,1960年代に成立した

アジェンデ軍事政権の下で,累積債務が増大した。

(3) 1970年代に開かれた

ネルー・

周恩来会談では,地域紛争解決のための平和五原則が発表された。

(4) 国連貿易開発会議(UNCTAD)は,南北問題の解決に取り組んだ。