2005年度 センター試験【日本史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 原始・古代から現代までの集落や都市の歴史に関するA~Cの文章を読み,下の問い(問1~6)に答よ。(配点 17)

問1 下線部(a)に関連して,この時代の集落やそこでの生活に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

a 青銅製の刃先をもつ農具が,全国的に普及していた。

b 日常の生活に不便な山頂や丘陵上にも,集落が造られた。

c 鉄器・青銅器が海外からもたらされるとともに,日本列島内でも作られるようになった。

d 乗馬の風習や硬質の土器が朝鮮半島から伝わった。

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

問2 下線部(b)に関連して,この時代の集落やそこでの生活について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) 平形銅剣や銅矛(鉾)などの青銅製祭器を用いる祭祀が行われた。

(2) 当時の建物のあり方は,埴輪から知ることができる。

(3) 支配者は,民衆の住む集落から離れた場所に,居館を造った。

(4) この時代の後期に,小規模な古墳が爆発的に増加した。

問3 下線部(c)に関連して,室町時代における都市の種類とその実例の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 門前町-富田林 (2) 港 町-富田林

(3) 門前町-桑 名 (4) 港 町-桑 名

問4 下線部(d)に関して,戦国時代から江戸時代にかけて発達した都市について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) 堺は,内海航路の拠点であるとともに,清との貿易で栄えた。

(2) 小田原は,北条氏が城下町として整備して栄えた。

(3) 山口は,大友氏の城下町であり,京都の文化が移植されて栄えた。

(4) 大坂は,角倉了以らの豪商を生むなど,商業の中心都市として栄えた。

問5 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) ア 石油ランプ イ コンビナート

(2) ア 石油ランプ イ コンツェルン

(3) ア 電 灯 イ コンビナート

(4) ア 電 灯 イ コンツェルン

問6 下線部(e)に関連して,1910年代の工業の発展に関して述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) X 正 Y 正 Z 誤 (2) X 正 Y 誤 Z 正

(3) X 誤 Y 正 Z 誤 (4) X 誤 Y 誤 Z 正

第2問 古代の歴史書と歴史研究に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)

問1 空欄【ア】~【ウ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

問2 下線部(a)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) 「帝紀」「旧辞」は,『日本書紀』のもとになった資料の一つである。

(2) 「帝紀」「旧辞」を編纂(した人物の一人に蘇我馬子がいる。

(3) 「帝紀」「旧辞」は,『古事記』のもとになった資料の一つである。

(4) 朝鮮半島からの渡来人が,文字による記録の作成に当たった。

問3 下線部(b)に関して,次の甲・乙と,その在位中の出来事I~IIIの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

(1) 甲-I 乙-II (2) 甲-I 乙-III

(3) 甲-II 乙-I (4) 甲-II 乙-III

問4 下線部(c)に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

a 長屋王は親王(天皇の子や兄弟)と記されているが,天武天皇の孫である。

b 長屋王には,平城宮内に広大な邸宅が与えられた。

c 長屋王は,藤原不比等によって自殺させられた。

d 長屋王の死後,藤原不比等の娘の光明子が皇后になった。

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

問5 下線部(d)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問6 下線部(e)に関連して,次の文学作品I~IIIについて古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) I-II-III (2) I-III-II

(3) II-I-III (4) II-III-I

第3問 中世の社会と文化に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 17)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

(1) ア 笠 懸

イ 弘安の役 (2) ア 笠 懸

イ 文永の役

(3) ア 犬追物

イ 弘安の役

(2) ア 犬追物

イ 文永の役

問2 下線部(a)に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

問3 下線部(b)に関連して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) I-II-III (2) II-I-III

(3) III-II-I (4) III-I-II

問4 下線部(c)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) この再建事業への協力を求めるため,僧の空也は諸国を巡った。

(2) この再建事業の費用に充てるため,源頼朝は諸国から棟別銭を徴収した。

(3) 堂舎の再建では,古代の建築様式を忠実に守ることが重視された。

(4) 仏像の制作では,運慶ら奈良仏師たちが活躍した。

問5 下線部(d)に関して述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

X この船は,中国で積み込んだ荷を日本へ運ぶ途中で沈没した。

Y この船が沈没した当時,朝鮮半島は新羅が支配していた。

Z この船は,明の皇帝が発行した渡航許可証を所持していた。

(1) X 正 Y 誤 Z 正 (2) X 正 Y 誤 Z 誤

(3) X 誤 Y 正 Z 正 (4) X 誤 Y 正 Z 誤

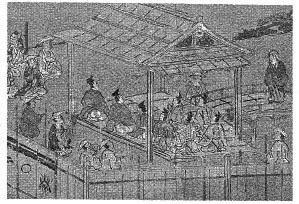

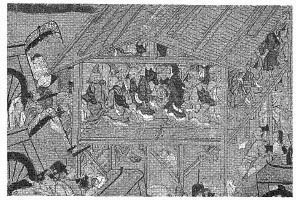

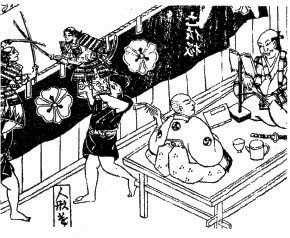

問6 下線部(e)に関して,能が上演されている様子を描いた図として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1)

(2)

(3)

(4)

第4問 近世の政治・社会や文化に関するA・Bの史料・文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 17)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

問2 下線部(a)に関連して,キリスト教や幕府の対外政策に関して述べた次の文I~IIIについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) I-II-III (2) I-III-II

(3) II-I-III (4) III-II-I

問3 下線部(b)について,安土・桃山時代および江戸時代の寺社や宗教について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

問4 下線部(c)に関して,江戸時代の都市社会について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

問5 下線部(d)の人物が行った政策に関して述べた次の文X~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) X 正 Y 正 Z 誤 (2) X 正 Y 誤 Z 誤

(3) X 誤 Y 正 Z 正 (4) X 誤 Y 誤 Z 正

問6 下線部(e)に関連して,

水野忠邦は次のような法令を出している。この史料から読み取れることについて述べた文として正しいものを,下の

(1)~(4)のうちから一つ選べ。

【24】

近年御府内(注1)へ入り込み,裏店((注2)等借り請け居り候者の内には妻子等もこれ無く,一期(住み(注3)同様のものもこれ有るべし。左様(の類は早々村方へ呼び戻し申すべき事。 (『牧民金鑑』)

(注1) 「御府内」とは,江戸を指す。

(注2) 「裏店」とは,町屋敷の裏にある借家のことである。

(注3) 「一期住み」とは,一年契約の奉公人のことである。

(1) 農民の妻帯を禁止している。

(2) 農民の出稼ぎを奨励している。

(3) 江戸への流入者を定住させようとしている。

(4) 江戸への流入者を帰村させようとしている。

第5問 近代の政治と外交に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 21)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) 【ア】 寺内正毅 【イ】 民力休養 (2) 【ア】 寺内正毅 【イ】 大同団結

(3) 【ア】 山県有朋 【イ】 民力休養 (4) 【ア】 山県有朋 【イ】 大同団結

問2 当時,下線部(a)とみなされていた主な地域として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) 朝 鮮 (2) 台 湾 (3) 樺 太 (4) 内蒙古

問3 下線部(b)に関して,この時期に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

問4 下線部(c)に関連して,日清戦争開戦以前に創刊された新聞・雑誌として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

B 護憲三派の連合内閣である加藤高明内閣から犬養毅内閣まで,

(d)「憲政の常道」に従って内閣が組織される

(e)政党内閣の時代がしばらく続く。護憲三派内閣とそれに続く憲政会単独内閣では,幣原喜重郎が外相をつとめ,ワシントン体制の下で幣原外交とよばれる協調外交を展開した。

次に登場した

【ウ】の田中義一内閣は,対中国強硬策を採ったが,関東軍が起こしたいわゆる満州某重大事件の事後処理を誤り,総辞職した。次いで組閣した

【エ】の浜口雄幸は,再び幣原を外相に起用し,悪化した日中関係の改善につとめ,また,ロンドン海軍軍縮条約に調印した。野党・軍部などは,政府が軍令部の同意なしに兵力を決定するのは

(f)統帥権干犯であるとして激しく攻撃したが,浜口内閣は反対派を抑えて条約の批准にこぎ着けた。

問5 空欄【ウ】【エ】に入る政党名の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) 【ウ】 立憲政友会 【エ】 革新倶楽部

(2) 【ウ】 立憲政友会 【エ】 立憲民政党

(3) 【ウ】 立憲民政党 【エ】 立憲政友会

(4) 【ウ】 立憲民政党 【エ】 革新倶楽部

問6 下線部(d)を説明した文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) 憲法の規定により,衆議院で多数の議席を占める政党が内閣を組織する。

(2) 慣例として,衆議院で多数の議席を占める政党が内閣を組織する。

(3) 憲法の規定により,元老が次の首相を推薦する。

(4) 慣例として,貴族院で多数の議席を占める政党が内閣を組織する。

問7 下線部(e)に関連して,護憲三派内閣以降の政党内閣の時代に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

問8 下線部(f)に関連して,大日本帝国憲法で定められた

天皇大権として

誤っているものを,次の

(1)~(4)のうちから一つ選べ。

【32】

(1) 緊急勅令の制定権 (2) 法律・予算の審議権

(3) 文武官の任免権 (4) 宣戦・講和,条約締結権

第6問 近現代の政治と経済に関するA・Bの文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 11)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1) 【ア】 国民精神総動員運動 【イ】 日米修好通商条約

(2) 【ア】 国民精神総動員運動 【イ】 日米通商航海条約

(3) 【ア】 翼賛選挙 【イ】 日米修好通商条約

(4) 【ア】 翼賛選挙 【イ】 日米通商航海条約

問2 下線部(a)に関連して,満州事変から1945年の日本の敗戦までに起こった出来事として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

問3 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

(1) 【ウ】 第1位 【エ】 合 同 (2) 【ウ】 第1位 【エ】 多党化

(3) 【ウ】 第2位 【エ】 合 同 (4) 【ウ】 第2位 【エ】 多党化

問4 下線部(b)の時期に起こった出来事として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】