2011年度 センター試験【日本史B】問題

(解答番号【1】~【36】)

第1問 次の文章A・Bは,大学で歴史を勉強している明里さんと,弟で高校生の光男さんの会話である。この文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 12)

A

明 里:スタンドの蛍光灯を替えたら明るくなったね。これであなたもしっかり勉強ができるわね。

光 男:そういえば,電気のない大昔は,夜は暗くて何もできなかったのかな?

明 里:(a)古代の祭祀は夜に行われるものも多かったし,政府に保護された仏教寺院では,夜でも灯明をともして法会をしたのよ。暗いお寺で金色の仏像が灯明に照らしだされる様子は,神秘的だったでしょうね。

光 男:奈良時代の役人は早朝出勤で,明るいうちに仕事が終わったんだってね。

明 里:でも摂関時代になると,たとえば内裏で行う儀式や政務の時間が遅くなっていくって,授業で聞いたわ。

光 男:燃料がたくさん必要だったろうね。

明 里:政府が(b)諸国に地方官を派遣して税をとったから,確保できたのよ。ところで,中世になると,何が明かりの燃料に使われたか知ってる?

光 男:「鎌倉時代の産業」の授業で,油の原料に荏胡麻が栽培されたって習ったよ。

明 里:そうよ。(c)中世にも経済発展があって,貴族ばかりではなく武士や庶民の一部も,前よりは生活が豊かになったのね。だから,これらの人々も夜に明かりをつけて,いろいろな活動をするようになったのだと思うわ。

問1 下線部(a)に関連して,古代の宗教に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

- 天皇(大王)や首長は,秋の収穫に感謝して,新嘗祭を執り行った。

- 天皇(大王)や首長は,秋の収穫に感謝して,御霊会を執り行った。

- 大仏造立の詔にもとづき,東大寺に盧舎那仏像が造られた。

- 大仏造立の詔にもとづき,東大寺に阿弥陀如来像が造られた。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

問2 下線部(b)に関連して,地方政治に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【2】

Ⅰ 東国で国司と対立し反乱を起こした人物が,新皇と称した。

Ⅱ 平氏が多くの国で知行国主となった。

Ⅲ 政府は財源確保のため,大宰府管内などに公営田を設置した。

(1)Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ (2)Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ (3)Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ

(4)Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ (5)Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ (6)Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ

問3 下線部(c)に関連して,中世における経済・産業の展開について述べた文としてを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

- (1)多収穫が見込める大唐米が普及した。

- (2)蝦夷地の産物が俵物として長崎から輸出された。

- (3)連雀商人などが各地で行商をした。

- (4)酒屋・土倉が高利貸を行った。

B

光 男:江戸時代になると,【ア】からとった油が,家の明かりに使われたってね。経済が発達して,商品作物として栽培されたって,学校で習ったよ。

明 里:しぼった油を行灯などに使ったのよ。それから明治初期の1874年に文明開化の象徴として,東京の銀座には街灯が設置されたわ。

光 男:その時の街灯は【イ】だね。

明 里:そう。燃料切れせず光りつづけたので,びっくりした人もいたそうよ。

光 男:夜も明るくなると,便利だね。

明 里:でも,いいことばかりではないのよ。照明があると,深夜業がしやすくなるでしょ。深夜業は,(d)工場労働者の労働条件を悪くすることにつながるよね。

光 男:照明の普及って,別の問題を生み出したんだね。

明 里:現代になると,工業化も進展するし,家庭電化製品も普及したし,それに都市は夜中まで煌々と電気がついている。電気の消費量がずいぶん増えてきているわ。(e)発電に使われるエネルギーと環境との関係も気になるわよね。

光 男:じゃあ,ぼくももっと節電をしなくちゃね。

問4 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1)ア 楮 イ ガス灯 (2)ア 楮 イ 電灯

(3)ア 菜 種 イ ガス灯 (4)ア 菜 種 イ 電灯

問5 下線部(d)に関連して,明治後期の紡績業における工場労働に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

X 紡績工場の労働者の多くは,女性であった。

Y 多くの紡績工場で,3交代制の8時間労働が行われた。

(1)X 正 Y正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y正 (4)X 誤 Y 誤

問6 下線部(e)に関連して,日本での主要エネルギーについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

- (1)明治時代の大阪紡績会社などでは,蒸気力が工場の主要な動力であった。

- (2)第一次世界大戦期に,猪苗代の火力発電所から長距離送電が始まった。

- (3)第二次世界大戦期に,発電用動力として原子力が使われるようになった。

- (4)イラクがクウェートに侵攻した結果,日本でも第二次石油危機が起こった。

第2問 原始・古代の政治や宗教に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 18)

A 古墳時代の人々は,形の整った山や巨大な岩,太陽や高い樹木,川の淵などを神のやどるところとして恐れあがめ,祭祀の対象とした。この時代にはまた,鹿の骨を焼いて吉凶を占う【ア】や,裁判に際して,熱湯に手を入れさせて,真偽を判断する【イ】が行われていた。

また各地の首長たちは,みずからの地位や権力の大きさを示すため,民衆を使って古墳を造った。古墳の大きさや墳形・副葬品は,古墳時代を通して変化していったが,そこに(a)彼らの支配者としての性格や,各地の首長間の勢力関係の変化をみることもできる。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

(1)ア 祓 イ 盟神探湯 (2)ア 祓 イ 禊

(3)ア 太 占 イ 盟神探湯 (4)ア 太 占 イ 禊

問2 下線部(a)に関連して,古墳時代前期・中期・後期に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

- 前期には,古墳に銅鏡や碧玉製腕飾りなどが副葬されていることから,首長が司祭者的性格をもっていたことが知られる。

- 中期には,古墳に銅鏡や碧玉製腕飾りなどが副葬されていることから,首長が武人的性格をもっていたことが知られる。

- 後期には,有力農民層の古墳は造られなくなっていった。

- 後期には,群集墳とよばれる古墳群が増えていった。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

B 7世紀に入るころから,礎石・

瓦を用いた大陸風の寺院の建立が,古墳に代わって権力者の権威を示すようになった。また東アジア情勢の緊迫によって,7世紀半ばころから,倭の国内では急速に律令国家の形成が進められたが,その中心として造営された藤原宮や平城宮にも,重要な施設や役所として(b)

礎石・瓦葺の建物が造られた。そこには,儀式や政務を行うための広い空間が設けられていた。

律令体制が整ったのちも仏教は重視されつづけ,(c)

次に掲げる史料の法を契機に,政府は寺院にも大規模な開墾とその田地の私有を認めた。

詔して

曰く,「…今より以後,(墾田は)

任に(注1)私財と

為し,三世一身を論ずること無く,

咸悉く永年取る

莫れ。其

れ親王の一品及び一位は五百町,…初位已下庶人に至るまでは十町。但し郡司は,大領・少領(注2)に三十町,主政・主帳(注3)に十町。…」

(注1) 任に:意のままに

(注2)(注3) 大領・少領,主政・主帳:いずれも郡司の職名

問3 下線部(b)に関連して,古代の建物を復元した,前のページの模型の写真甲・乙・丙と,その建物の説明a~cとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

a 平城宮内の建物 b 寺 院 c 民衆の住居

(1)甲‐a 乙‐b 丙‐c (2)甲‐a 乙‐c 丙‐b

(3)甲‐b 乙‐a 丙‐c (4)甲‐b 乙‐c 丙‐a

問4 下線部(c)に関連して,この法とこの法が出されたころの開墾に関して述べた文としてを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

- (1)開墾を認められた面積には,身分により制限が設けられた。

- (2)開墾された田地は租を納めるものとされた。

- (3)この法の施行ののち三世一身法が発布された。

- (4)有力な貴族や大寺院は,付近の一般農民や浮浪人を使って開墾を行った。

C 9世紀の末に遣唐使の派遣を中止した政府は,その後におこった宋とも正式な国交を開かなかった。これにより,(d)僧たちはそれまでのように国家使節とともに大陸に渡ることはなくなった。しかし,僧の中には,引きつづき中国に行くことを望み,商人の船に乗って渡海する者たちがいた。

また10世紀初めころ,政府は律令法にもとづく徴税方式を放棄し,国司に一定額の税の納入を請け負わせるようになった。その後,(e)荘園の土地や人民への私的支配を強めようとする有力寺院は,国内支配を請け負う国司としばしば対立するようになっていった。

問5 下線部(d)に関連して,9~10世紀ころの僧の動向について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

- (1)空海は,唐に渡った経験はないものの,唐風の書の名手であった。

- (2)最澄の弟子円珍は,唐から帰国後,真言宗の密教化を進めた。

- (3)9世紀初頭,鑑真が唐から渡来し,日本に戒律を伝えた。

- (4)10世紀半ば,空也が京で浄土教を説いた。

問6 下線部(e)に関連して,寺院と国家の関係に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【12】

Ⅰ 開発領主のなかに,国司の圧迫を逃れようとして有力寺院などに田地を寄進する者が現れるようになった。

Ⅱ 有力寺院が下級僧侶を僧兵に組織し,神木や神輿を押し立てて,自分たちの要求を通すため朝廷に強訴するようになった。

Ⅲ 有力寺院の初期荘園が,律令制的支配の衰えとともに衰退していった。

(1)Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ (2)Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ (3)Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ

(4)Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ (5) Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ (6) Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ

第3問 中世の政治・文化・社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 18)

A 平安時代後期になると,武士の成長などにより,各地で政治や文化に新しい動きがみられるようになる。奥州藤原氏の根拠地である平泉に造られた【ア】や九州国東半島の富貴寺大堂は,浄土思想の広がりを示すものとして著名である。政治的な面では,(a)源頼朝が東国で蜂起し,鎌倉に拠点をおいたまま,武家政権の形を整えていく。鎌倉時代後期には,幕府は,蒙古襲来を契機に異国警固番役の賦課を続けることなどを通じて全国的支配権を強化するとともに,北条氏の家督を継ぐ【イ】へ権力を集中していく。

また,鎌倉時代には,各地域の条件に合わせて苧,藍などの原料作物の栽培が行われ,これらがのちに各地の特産品となっていった。室町時代には,地域の経済活動がいっそうさかんとなり,地方の都市でも新しい文化が栄えた。なかでも(b)貿易で発展した大内氏の城下町山口には,五山の禅僧や公家が多く集まり,儒学や古典の講義,書物の出版なども行われた。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

- (1)ア 白水阿弥陀堂 イ 別 当

- (2)ア 白水阿弥陀堂 イ 得 宗

- (3)ア 中尊寺金色堂 イ 別 当

- (4)ア 中尊寺金色堂 イ 得 宗

問2 下線部(a)に関連して,源頼朝による武家政権の形成について述べた文としてを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

- (1)御家人を諸国の守護や荘園・公領の地頭とし,東国以外にも支配を広げた。

- (2)朝廷を監視するために,京都に六波羅探題をおいた。

- (3)御家人を統率する侍所を設置し,和田義盛を長官に任じた。

- (4)源義経らを用いて平氏を壇の浦に滅亡させた。

問3 下線部(b)に関連して,室町・戦国時代の貿易・外交にかかわる地について述べた次の文X・Yと,その所在地を示した地図上の位置a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

X 勘合貿易の明側の港であったこの地では,大内氏と細川氏との貿易の主導権をめぐる対立が起きた。

Y この地は倭寇の根拠地と考えられたため,応永の外寇とよばれる攻撃を受けた。

【地図1】

(1)X‐a Y‐c (2)X‐a Y‐d

(3)X‐b Y‐c (4)X‐b Y‐d

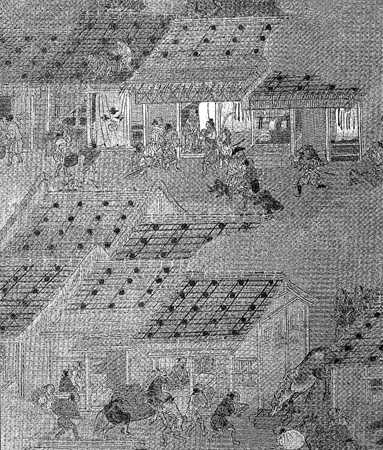

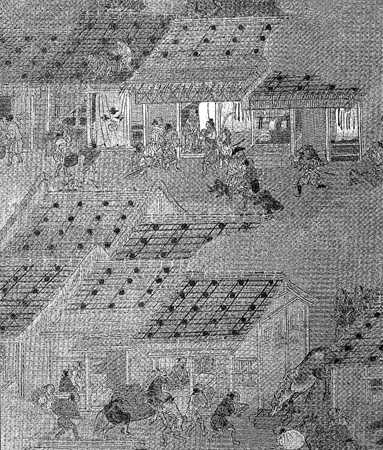

B 次の絵は,織田信長が上杉謙信に贈ったと伝えられてきた『洛中洛外図

風』の一部である。この画面には,板で屋根を

葺いた建物の内外に商品を並べた【ウ】とよばれる店舗の様子,(c)

京都市中を行商する人たちや,米俵を運んできた馬借の姿などが見られ,経済活動の進展をうかがうことができる。貨幣が用いられる機会も増え,室町幕府は【エ】を出して貨幣の流通を円滑にしようとした。また,(d)

猿や犬などの動物も描かれており,中世末の京都の町並みや人々の生活の様子が知られる。

【写真4】

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1)ウ 掛 屋 エ 徳政令 (2)ウ 掛 屋 エ 撰銭令

(3)ウ 見世棚 エ 徳政令 (4)ウ 見世棚 エ 撰銭令

問5 下線部(c)に関連して,戦国時代から安土桃山時代にかけての京都について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

- (1)織田信長が聚楽第を造り,天皇を招いた。

- (2)東市・西市がおかれ,市司が管理した。

- (3)町衆によって,

園祭が復興された。

園祭が復興された。

- (4)花の御所とよばれる将軍の邸宅が創建された。

問6 下線部(d)に関連して,動物を取り込んだ作品に関して述べた次の文のⅠ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,次の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【18】

Ⅰ 動物を擬人化して当時の社会を風刺した『鳥獣戯画』が描かれた。

Ⅱ 「見ざる言わざる聞かざる」の三猿などで知られる日光東照宮が造られた。

Ⅲ 狩野永徳が,障壁画の代表作『唐獅子図 風』を描いた。

風』を描いた。

(1)Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ (2)Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ (3)Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ

(4)Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ (5) Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ (6) Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ

第4問 近世の外交・政治・社会に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 17)

A (a)異国船来航への危機感をもった江戸幕府は,19世紀半ばに『通航一覧』を編纂した。『通航一覧』は,1825年までの対外交渉に関する史料集である。それによると,幕府は17世紀前半に,(b)日本と諸外国の外交制度を定め,朝鮮と琉球は「通信」の国,中国とオランダは「通商」の国として,それ以外の諸外国が日本に来ることを禁じた,という。「通信」とは,国と国との正式の外交関係を意味し,「通商」とは,外交関係がない貿易だけの関係を意味している。

しかし,こうした『通航一覧』に示されるような認識は,実際には18世紀末に,享保の改革を理想とする改革を行っていた【ア】などの幕府上層部を中心に形成されたものである。この改革の前後には,大規模な飢饉を契機として【イ】が起きたり,ロシアが北方から接近したりするなど,国内的危機と対外的危機が並立していた。幕府は,これらの問題を互いに関連する政治的課題としてとらえていた。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

- (1)ア 田沼意次 イ 宝暦事件

- (2)ア 田沼意次 イ 天明の打ちこわし

- (3)ア 松平定信 イ 宝暦事件

- (4)ア 松平定信 イ 天明の打ちこわし

問2 下線部(a)に関連して,異国船の日本来航,またはそれへの対応に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【20】

Ⅰ イギリス軍艦フェートン号が長崎に侵入した。

Ⅱ アヘン戦争の情報を受けた幕府により,薪水給与令が出された。

Ⅲ 異国船打払令(無二念打払令)が出された。

(1)Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ (2)Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ (3)Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ

(4)Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ (5)Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ (6)Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ

問3 下線部(b)に関連して,江戸時代における朝鮮・琉球・中国・オランダのそれぞれと日本との関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

- (1)秀吉による侵略の失敗ののち,朝鮮と江戸幕府との間で己酉約条が結ばれ,長崎において日朝貿易が行われることになった。

- (2)琉球王国は薩摩藩により武力征服されたが,一方では,中国と琉球王国との朝貢貿易は維持された。

- (3)寛永期に幕府は,中国船の来航を長崎に限定し,渡航許可書である朱印状を中国船に与えて,日本と中国との朝貢貿易を行った。

- (4)オランダ船来航のたびに提出されたオランダ国王の親書によって,幕府は海外の情報を得ることができた。

B 史料1は,1691年に,オランダ商館長とともに江戸に参府したときの同商館付き医師ケンペルの記録,史料2は,1719年に,朝鮮通信使一行の一員として来日したときの申維翰の記録である。

史料1 江戸は第一の都市で,将軍の住居地である。(中略)たくさんの地方出身の人や土着の市民や宗教関係の人たちが,この町の人口を非常に多くしている。それに,たくさんの幕府の役人や,特に全国から来ている諸大名の家族が,なおこれに加わる。(c)大名自身は半年だけ(注1)ここに留まり,残りの期間は世襲の領地で過ごし,自分の領地の統治に心をくだくのであるが,大名の家族は,江戸に在住しなければならない。 (ケンペル『日本誌』斎藤信訳)

史料2 (d)日本には,科挙試(注2)によって人を採用する法がなく,官は大小にかかわらずみな世襲である。奇材俊物が世に出て自鳴する(注3)ことのできない所以である。民間人のなかで恨みを抱きながら世を去るもの,多くはこのたぐいである。 (申維翰『海游録』姜在彦訳)

(注1)半年だけ:参勤交代の在江戸期間は,大名や時期により異なる場合がある。ここではケンペルの認識による。

(注2)科挙試:中国や朝鮮などで行われた官吏登用試験。

(注3)奇材俊物が世に出て自鳴する:優れた人材や人物が活躍するの意。

問4 下線部(c)に関連して,大名にかかわる江戸幕府の政策について述べた次の文X・Yと,それが行われたときの将軍の名前a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

X この将軍のとき,大名改易の理由の一つとなっていた末期養子の禁止をゆるめた。

Y この将軍のとき,石高1万石につき米100石を献上させる見返りとして,参勤交代の在江戸期間を短縮した。

a 徳川家光 b 徳川家綱 c 徳川吉宗 d 徳川慶喜

(1)X‐a Y‐c (2)X‐a Y‐d

(3)X‐b Y‐c (4)X‐b Y‐d

問5 下線部(d)に関連して,江戸時代の人材登用・人材育成に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

X 薩摩藩の調所広郷など,下級武士から登用されて藩政改革にあたる者がいた。

Y 人材育成のために閑谷学校など郷学が設けられたが,庶民の入学は許されなかった。

(1)X 正 Y正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y正 (4)X 誤 Y 誤

問6 近世に,海外との人やモノの往来により文化や学術が発展したことに関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

- 朝鮮から伝わった活字印刷技術により,天草でキリシタン版が作られた。

- 朝鮮通信使の来日時は,通信使一行と国内の文人らとの交流も行われた。

- 中国から伝わった南画の影響をうけ,池大雅らが優れた文人画を残した。

- シーボルトは,長崎郊外に鳴滝塾を開き,杉田玄白ら多くの弟子を育成した。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

第5問 近代の官界・政界で活躍した金子堅太郎に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

1853年に福岡藩士の子として生まれた金子堅太郎は,若くして頭角をあらわし,藩から東京遊学を命じられた。1871年に金子は(a)留学生として中江兆民などとともに海外に派遣され,ハーバード大学で法律学を学んだ。1878年に帰国したのち,元老院書記官や総理大臣秘書官などをつとめた。大日本帝国憲法発布後に再び外遊し,欧米の近代的な制度の調査を重ね,1890年には貴族院議員となった。

憲法や議会の制度が整えられたこの時期は,同時に経済成長が進んだ時期でもある。(b)1880年代後半から1890年代にかけて,断続的に会社設立ブーム(企業勃興)が起こり,産業革命をむかえた。このような経済情勢のなかで,金子は1894年に第2次伊藤博文内閣の農商務次官に就任し,(c)官営の八幡製鉄所の設立にもかかわっている。第3次伊藤内閣では農商務大臣となった。

1900年に,金子は(d)立憲政友会の創立に加わった。その後,枢密顧問官となり,統帥権干犯問題や天皇機関説問題の際に発言を重ね,1942年に亡くなった。

問1 下線部(a)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

X 新政府が成立する以前は,幕府も藩も欧米に留学生を派遣しなかった。

Y 中江兆民は帰国後,翻訳書『自由之理』を刊行して功利主義を紹介した。

(1)X 正 Y正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y正 (4)X 誤 Y 誤

問2 下線部(b)に関して述べた文としてを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

- (1)民営の鉄道会社がいくつも生まれた。

- (2)多くの紡績会社が設立された。

- (3)コンツェルンの形態による企業の結合が広くみられた。

- (4)一部の工業分野で機械制による生産が広まった。

問3 下線部(c)で用いられた原燃料に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

- 原料の鉄鉱石は,中国大陸の大冶で採掘されたものを用いた。

- 原料の鉄鉱石は,九州地方の三池で採掘されたものを用いた。

- 燃料の石炭は,中国大陸の大連で採掘されたものを用いた。

- 燃料の石炭は,九州地方の筑豊で採掘されたものを用いた。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

問4 下線部(d)に関連して,立憲政友会の創立から大正後期までの内閣と政党との関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

- (1)大隈重信は,立憲政友会を基盤にして最初の政党内閣を組織した。

- (2)立憲同志会を中心にした倒閣運動により,第3次桂太郎内閣は倒れた。

- (3)憲政会を与党に,第1次山本権兵衛内閣が組織された。

- (4)三つの政党の連立により,第1次加藤高明内閣が成立した。

第6問 近現代の日本の経済・社会に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)

A 現在から約100年前の日本では,日露戦争にともなう負担が国民に重くのしかかりつづけていた。政府は【ア】を推進して町村財政の安定化や地方事業の振興をはかった。しかし,都市部では賃下げに反対するストライキが多発し,東北・北海道地方では1913年に大凶作が起こるなど,経済状況は危機的様相を呈した。

第一次世界大戦の勃発は,こうした状況を一変させた。大戦景気といわれる空前の好景気が到来し,【イ】とよばれる人々も新たに現れた。その一方で,大戦末期には,兵士を媒介として(a)スペイン風邪が世界的に流行しはじめ,日本にも波及するという事態が生じた。

1920年の戦後恐慌をきっかけに景気は悪化に転じた。これ以降,(b)1920年代から30年代初頭にかけて,銀行への取付け騒ぎが生じたり,失業問題が深刻化したりするなど,不況は人々の生活に影響を与えていった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

- (1)ア 地方改良運動 イ 寄生地主

- (2)ア 地方改良運動 イ 船成金

- (3)ア 大同団結運動 イ 寄生地主

- (4)ア 大同団結運動 イ 船成金

問2 下線部(a)に関連して,近代日本の医学者について述べた次の文X・Yと,それに該当する人物a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

X この人物は,破傷風の血清療法を確立し,伝染病研究所を設立した。

Y この人物は,黄熱病の研究などに尽力したことで知られる。

a 鈴木梅太郎 b 北里柴三郎 c 志賀潔 d 野口英世

(1)X‐a Y‐c (2)X‐a Y‐d

(3)X‐b Y‐c (4)X‐b Y‐d

問3 下線部(b)に関連して,この時期の経済に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【31】

Ⅰ 浜口雄幸内閣によって金解禁が断行されたが,同じころ世界恐慌が日本にも波及した。

Ⅱ 片岡直温蔵相の失言をきっかけに,金融恐慌が起こった。

Ⅲ 関東大震災により,決済不能になったとみなされる震災手形が現れた。

(1)Ⅰ‐Ⅱ‐Ⅲ (2)Ⅰ‐Ⅲ‐Ⅱ (3)Ⅱ‐Ⅰ‐Ⅲ

(4)Ⅱ‐Ⅲ‐Ⅰ (5) Ⅲ‐Ⅰ‐Ⅱ (6) Ⅲ‐Ⅱ‐Ⅰ

B 1931年,犬養毅内閣の蔵相に就任した【ウ】は金輸出再禁止を行った。こののち,円安レートを利用して綿織物の輸出がのびるなど景気は回復に向かったが,諸外国からソーシャル=ダンピングと非難された。

日中戦争の開戦後,日本とアメリカ・イギリスとの対立が深まり,【エ】が廃棄され,くず鉄などの軍需物資の調達は困難になった。太平洋戦争の開戦後,食糧の配給もしだいに滞るようになり,国民は厳しい生活を強いられた。

敗戦直後の日本経済は,かなり深刻な状況におちいっていた。特に大きな問題となったのは,インフレーションである。(c)政府の対応は困難をきわめ,その傾向は容易には収まらなかった。

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

- (1)ウ 高橋是清 エ 日米通商航海条約

- (2)ウ 高橋是清 エ 日英同盟

- (3)ウ 石橋湛山 エ 日米通商航海条約

- (4)ウ 石橋湛山 エ 日英同盟

問5 下線部(c)に関連して,次のグラフを参考に,敗戦後の金融政策に関して述べた下の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

【グラフ1】

……日銀券月末発行高

――東京小売物価指数

(大蔵省財政史室編『昭和財政史―終戦から講和まで』第19巻(統計),日本銀行統計局『金融統計月報』より作成)

- 1946年2月に金融緊急措置令が出されると,日銀券が大幅に増加して,インフレーションは加速した。

- 1946年2月に金融緊急措置令が出されると,日銀券は一時的に減少したが,インフレーションはなかなか止まらなかった。

- ドッジ=ラインにともない,インフレーションはさらに加速した。

- ドッジ=ラインにともない,インフレーションはほぼ収束に向かった。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

C (d)高度経済成長期に入ると,国民の生活水準は大きく向上しはじめた。1960年,「寛容と忍耐」を唱えて登場した当時の内閣は新たな経済計画を発表し,国民に経済成長の長期的なビジョンを与えた。実際には,オリンピック景気,いざなぎ景気が到来して,この計画の目標は予定より早く達成された。他方で,(e)公害など経済成長のひずみも無視しえなくなった。

結局,高度経済成長の時代は,(f)1971年のドル=ショック(ニクソン=ショック)や,1973年の石油危機などによって終わりを告げたが,1980年には世界の国民総生産総計に占める日本の比率が約10%に達し,日本は「経済大国」となった。

問6 下線部(d)に関連して,この時期の日本の外交について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

- (1)岸信介内閣は,アメリカと交渉し,日米相互協力及び安全保障条約(新安保条約)に調印した。

- (2)池田勇人内閣は,沖縄に関する対米交渉を進め,沖縄返還の合意にいたった。

- (3)佐藤栄作内閣は,韓国との国交正常化交渉を推進して,日韓基本条約に調印した。

- (4)田中角栄内閣は,首相自ら訪中して日中国交正常化を実現した。

問7 下線部(e)に関連して,高度経済成長期の出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

- (1)プラザ合意によって,アメリカとの深刻な貿易摩擦問題の解決がはかられた。

- (2)足尾銅山の鉱毒による被害に対し,田中正造が鉱毒防止と被害民救済を政府に訴えた。

- (3)環境庁が発足したのち,破壊活動防止法が制定されて公害への規制が強化された。

- (4)住民運動が活発化するなか,美濃部亮吉が東京都知事に当選するなど,革新自治体が増加した。

問8 下線部(f)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】

X このドル=ショックによって,金とドルの交換が再開され,固定相場制への移行が行われた。

Y この石油危機のなかで,消費者がトイレットペーパーの買いだめに殺到するという騒ぎが起こった。

(1)X 正 Y正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y正 (4)X 誤 Y 誤

風』の一部である。この画面には,板で屋根を

風』の一部である。この画面には,板で屋根を

園祭が復興された。

園祭が復興された。 風』を描いた。

風』を描いた。