2011年度 センター試験【日本史A】問題

(解答番号【1】~【34】)

第1問 次の文章は,あるテレビドラマの再放送を,高校生の美咲(18歳)とその母の愛子(50歳)が一緒に見たときの会話である。この文章を読み,下の問い(問1~3)に答えよ。(配点 8)

愛 子:このドラマは,1955年ころ東京の下町に住んでいた,いたずらっ子の小学生たけし君とその家族の生活を描いたものね。1980年代にはじめて放映されて,その時にもテレビで見たわ。

美 咲:半世紀以上も前の下町の様子は,私にとっては大昔の話のようだった。とくに,(a)近所の家で買ったばかりのテレビを見るために,子どもたちが大勢でおしかける話とか,電話を隣の家で借りている話にはびっくりしちゃった。それから,たけし君の父親は漆職人だったよね。(b)漆職人は,戦争のおかげで腕のふるいようがなくなったみたいだけど,どうしてそうなったのかよくわからなかった。

愛 子:電話の話は,私が子どものころにもまだ当たり前だったのよ。それよりも,戦争のときの出来事が,ついこの間の経験として日常会話の中に出てきているのが印象的だったわ。(c)戦争は人々の生活に大変な影響を与えていたのね。

美 咲:そうなんでしょうね。今のうちに私もおじいちゃんやおばあちゃんに昔のことを聞いておかなくちゃね。

問1 下線部(a)に関連して,家庭における情報受容に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

- (1)大正期から昭和初期にかけての時期には,大衆向けの娯楽雑誌が大部数で刊行され,家庭の中で読まれるようになった。

- (2)1945年8月15日,ラジオから流れる天皇の声により,日本の降伏が国民に伝えられた。

- (3)東京オリンピックはテレビ放送されたが,テレビがある家庭は1割に満たなかった。

- (4)1990年代にはパソコンが急激に普及し,家庭における通信や情報収集にも用いられるようになった。

問2 下線部(b)について,その理由を述べた次の文X・Yと,それに最も関係の深い語句a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

X 漆は多くを中国に依存していたが,中国と全面的な交戦状態になったことにより,輪入が困難になった。

Y 職人の中には,軍需工場に労働力として動員される者もいた。

a 張作霖爆殺事件 b 盧溝橋事件

c 国家総動員法 d 傾斜生産方式

(1)X-a Y-c (2)X-a Y-d

(3)X-b Y-c (4)X-b Y-d

問3 下線部(c)に関連して,近現代日本の都市社会に戦争がおよぼした影響について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

- (1)江戸城の開城交渉が失敗した結果,戦闘が起こり,江戸の大半は新政府軍と旧幕府軍との間の長期にわたる戦闘で焼失した。

- (2)日露戦争で賠償金が払われなかったことへの不満により,東京で講和反対を主張する民衆の暴動が起きた。

- (3)太平洋戦争末期における米軍による日本の都市への空襲では,東京の下町などの人口密集地は攻撃対象とならず,軍事施設に目標が限定された。

- (4)朝鮮戦争による特需により,都市部の工場にも注文が来たが,政府は,平和憲法を根拠として軍需品生産の停止を命じた。

第2問 幕府から明治初期にかけての政治と近代化に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。(配点 18)

A 老中水野忠邦は,幕府権力の建て直しのため,(a)天保の改革を断行した。この改革と同じ時期に,長州藩や薩摩藩などの諸藩でも財政再建を柱とする藩政改革が行われた。ペリ-来航前後から,幕府や諸藩は(b)西洋技術の導入を積極的に進めている。

1854年に日米和親条約が結ばれると,初代総領事【ア】が来日し,幕府に通商条約の締結を迫った。大老井伊直弼は,勅許を得られないまま日米修好通商条約に調印し,その後安政の大獄を引き起こしたため,尊王攘夷運動がさらに広まることになった。そして井伊は尊攘派浪士によって桜田門外で暗殺され,公武合体を進めた老中【イ】も坂下門外の変で失脚した。

このころから政治の舞台は京都へと移り,朝廷に接近した長州藩や薩摩藩の発言力が増大した。当初は,尊王攘夷派と公武合体派に分かれて対立した両藩であったが,1866年には幕府に対抗するため薩長同盟(連合)を結び,やがて討幕運動を展開することになった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) ア パ-クス イ 阿部正弘 (2) ア パ-クス イ 安藤信正

(3) ア ハリス イ 阿部正弘 (4) ア ハリス イ 安藤信正

問2 下線部(a)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

- (1)徳川慶喜を将軍後見職に任命した。

- (2)間宮林蔵に命じて樺太を探査させた。

- (3)江戸・大坂周辺を直轄地にするため上知令を出した。

- (4)洋学研究のため江戸に蕃書調所を設けた。

問3 下線部(b)に関連して,次の甲・乙に関して述べた文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

甲

【写真1】 |

乙

【写真2】 |

- 甲の施設で金属を溶かし,鋳型に流し込んで大砲を製造した。

- 甲の施設で陶磁器を生産し,専売を進めた。

- 榎本武揚らが乙の城郭に立てこもり,新政府軍に抵抗した。

- 長州藩兵は,乙の城郭付近で会津藩・薩摩藩などの兵に敗れた。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

B 戊辰戦争に勝利した新政府は,1871年廃藩置県を断行して国内の統一を達成した。あわせて封建的身分制度を撤廃し,西欧をモデルとした教育制度を導入するなど,(c)近代化政策を推し進めた。これらの改革は,人々の生活にも変化をおよぼし,(d)文明開化とよばれる風潮が東京を中心にして広まった。

1873年,留守政府の内部で征韓論が強まったが,ヨ-ロッパから帰国した大久保利通・木戸孝允らは内治優先を主張した。その結果,西郷隆盛ら征韓派の参議が辞職し,その一部は(e)自由民権運動にかかわっていった。他方で,大久保は新たに内務省を設置して自ら内務卿に就任し,政府を主導した。

問4 下線部(c)に関連して,明治初期の近代化政策に関して述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

- (1)士族による軍隊を編成するため,徴兵令を公布した。

- (2)殖産興業を進めるために,第1回内国勧業博覧会を開いた。

- (3)貨幣の単位を両・銭・厘とする,新貨条例を定めた。

- (4)地券を交付し,原則として祖税は米納とする地租改正を行った。

問5 下線部(d)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

X 電信という新しい通信手段が登場した。

Y 人力車や鉄道という新しい交通手段が登場した。

(1)X 正 Y 正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正 (4)X 誤 Y 誤

問6 下線部(e)に関して述べた文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【9】

Ⅰ 愛国社のよびかけによって,国会期成同盟が結成された。

Ⅱ 政府は民権を主張する新聞や雑誌を取り締まるため,讒謗律・新関紙条例を制定した。

Ⅲ 板垣退助・後藤象二郎らが,民撰議員設立の建白書を左院に提出した。

(1)Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2)Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3)Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4)Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5)Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6)Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

第3問 近代の官界・政界で活躍した金子堅太郎に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

1853年に福岡藩士の子として生まれた金子堅太郎は,若くして頭角をあらわし,藩から東京遊学を命じられた。1871年に金子は(a)留学生として中江兆民などとともに海外に派遣され,ハ-バ-ド大学で法律学を学んだ。1878年に帰国したのち,元老院書記官や総理大臣秘書官などをつとめた。大日本帝国憲法発布後に再び外遊し,欧米の近代的な制度の調査を重ね,1890年には貴族院議員となった。

憲法や議会の制度が整えられたこの時期は,同時に経済成長が進んだ時期でもある。(b)1880年代後半から1890年代にかけて,断続的に会社設立ブ-ム(企業勃興)が起こり,産業革命をむかえた。このような経済情勢のなかで,金子は1894年に第2次伊藤博文内閣の農商務次官に就任し,(c)官営の八幡製鉄所の設立にもかかわっている。第3次伊藤内閣では農商務大臣となった。

1900年に,金子は(d)立憲政友会の創立に加わった。その後,枢密顧問官となり,統帥権干犯問題や天皇機関説問題の際に発言を重ね,1942年に亡くなった。

問1 下線部(a)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

X 新政府が成立する以前は,幕府も藩も欧米に留学生を派遣しなかった。

Y 中江兆民は帰国後,翻訳書『自治之理』を刊行して功利主義を紹介した。

(1)X 正 Y 正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正 (4)X 誤 Y 誤

問2 下線部(b)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

- (1)民営の鉄道会社がいくつも生まれた。

- (2)多くの紡績会社が設立された。

- (3)コンツェルンの形態による企業の結合が広くみられた。

- (4)一部の工業分野で機械制による生産が広まった。

問3 下線部(c)で用いられた原燃料に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

- (a)原料の鉄鉱石は,中国大陸の大冶で採掘されたものを用いた。

- (b)原料の鉄鉱石は,九州地方の三池で採掘されたものを用いた。

- (c)原料の石炭は,中国大陸の大連で採掘されたものを用いた。

- (d)原料の石炭は,九州地方の筑豊で採掘されたものを用いた。

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

問4 下線部(d)に関連して,立憲政友会の創立から大正後期までの内閣と政党との関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

- (1)大隈重信は,立憲政友会を基盤にして最初の政党内閣を組織した。

- (2)立憲同志会を中心にした倒閣運動により,第3次桂太郎内閣は倒れた。

- (3)憲政会を与党に,第1次山本権兵衛内閣が組織された。

- (4)三つの政党の連立により,第1次加藤高明内閣が成立した。

第4問 明治時代の政治・外交に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 15)

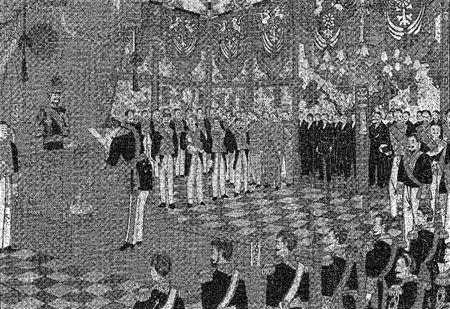

A 1882年にヨ-ロッパに渡って憲法の調査をした伊藤博文は,おもに君主権の強い【ア】の憲法を学んで翌年帰国し,1885年には初代の内閣総理大臣になった。その後,彼は枢密院議長となり,1889年2月に発布される(a)

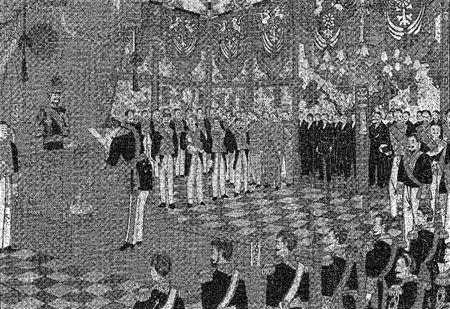

大日本帝国憲法の草案の審議を進めた。その憲法が発布された際の式典(憲法発布式典)では伊藤博文が憲法を明治天皇にささげ,天皇は発布の勅語を読みあげたのちに憲法を【イ】首相に授けた。次の図は,その式典の様子を描いたものである。

【写真3】

また,次の史料は,この憲法発布の数日前の様子を,ドイツ人医師のベルツが日記に記したものである。

(1889年2月9日)東京全市は,十一日の憲法発布をひかえてその準識のため,言語に絶した騒ぎを演じている。

到るところ,奉祝門・

照明・行列の計画。だが,こっけいなことには,誰も憲法の内容をご存じないのだ。

(菅沼竜太郎訳『ベルツの日記』)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

- (1)ア フランス イ 黒田清隆

- (2)ア フランス イ 大久保利通

- (3)ア ドイツ(プロイセン) イ 黒田清隆

- (4)ア ドイツ(プロイセン) イ 大久保利通

問2 下線部(a)に関して述べた文として正しいものを,図も参考にしながら,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

- (1)天皇の統治権を重視した政府の憲法案を,軍部が拒絶した。

- (2)全国の政治結社が作成した私擬憲法を,政府がまとめる形で制定した。

- (3)帝国議会で憲法案を議論し,多数決で承認する手続きをふんだ。

- (4)天皇が定めて臣民に下しあたえる,欽定憲法として発布された。

問3 図や史料を参考にしながら,憲法発布に関して述べた次の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

- 鹿鳴館などにみられる欧化主義政策がすでにとられており,憲法発布式典では,参列者は西洋風の儀礼服を着ていた。

- 鹿鳴館などにみられる欧化主義への反発もあり,憲法発布式典では,参列者は伝統的な公家の衣装を着ていた。

- 国民は憲法の発布を歓迎せず,東京市内は静まりかえっていた。

- 憲法の具体的な条文は,憲法発布前には国民に周知されなかった。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d

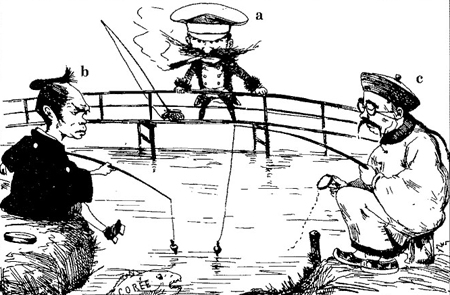

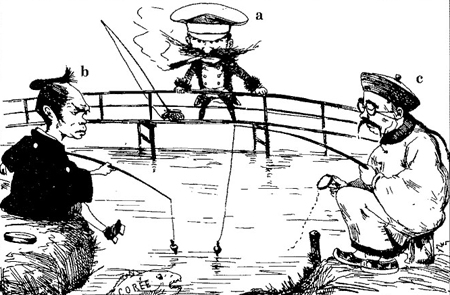

B 次の図は,1880年代後半の東アジアの国際情勢を風刺したビゴ-の絵である。図中の下に描かれている魚は朝鮮(韓国)を表し,a~cの人物は,当時朝鮮にかかわっていた国を表している。

【写真4】

問4 図を参考にしながら,1890年代の東アジアの状況について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

- (1)朝鮮で大規模な農民蜂起が起こると,朝鮮政府はbに派兵を要請した。

- (2)講和条約で割譲された半島をcに返還するように,a・フランス・ドイツの3国はbに勧告した。

- (3)朝鮮に駐在するbの公使らは,aに接近していた王妃の閔妃を殺害した。

- (4)aは,cに要求して旅順・大連を租借した。

問5 朝鮮(韓国)に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【18】

Ⅰ 日本は韓国の内政の指導権を得て,韓国軍を解散させた。

Ⅱ 日本は韓国から外交権を奪い,韓国を保護国とした。

Ⅲ 日本は韓国総督府を設置し,漢城を京城と改めた。

(1)Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2)Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3)Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5)Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6)Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

第5問 近現代の日本の経済・社会に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 23)

A 現在から約100年前の日本では,日露戦争にともなう負担が国民に重くのしかかりつづけていた。政府は【ア】を推進して町村財政の安定化や地方事業の振興をはかった。しかし,都市部では賃下げに反対するストライキが多発し,東北・北海道地方では1913年に大凶作が起こるなど,経済状況は危機的様相を呈した。

第一次世界大戦の勃発は,こうした状況を一変させた。大戦景気といわれる空前の好景気が到来し,【イ】とよばれる人々も新たに現れた。その一方で,大戦末期には,兵士を媒介として(a)スペイン風邪が世界的に流行しはじめ,日本にも波及するという事態が生じた。

1920年の戦後恐慌をきっかけに景気は悪化に転じた。これ以降,(b)1920年代から30年代初頭にかけて,銀行への取付け騒ぎが生じたり,失業問題が深刻化したりするなど,不況は人々の生活に影響を与えていった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

- (1)ア 地方改良運動 イ 寄生地主

- (2)ア 地方改良運動 イ 船成金

- (3)ア 大同団結運動 イ 寄生地主

- (4)ア 大同団結運動 イ 船成金

問2 下線部(a)に関連して,近代日本の医学者について述べた次の文X・Yと,それに該当する人物a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

X この人物は,破傷風の血清療法を確立し,伝染病研究所を設立した。

Y この人物は,黄熱病の研究などに尽力したことで知られる。

a 鈴木梅太郎 b 北里柴三郎 c 志賀潔 d 野口英世

(1)X-a Y-c (2)X-a Y-d

(3)X-b Y-c (4)X-b Y-d

問3 下線部(b)に関連して,この時期の経済状況に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【21】

Ⅰ 浜口雄幸内閣によって金解禁が断行されたが,同じころ世界恐慌が日本にも波及した。

Ⅱ 片岡直温蔵相の失言をきっかけに,金融恐慌が越こった。

Ⅲ 関東大震災により,決済不能になったとみなされる震災手形が現れた。

(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

B 1931年,犬養毅内閣の蔵相に就在した【ウ】は金輸出再禁止を行った。こののち,円安レ-トを利用して綿織物の輪出がのびるなど景気は回復に向かったが,諸外国からソ-シャル=ダンピングと非難された。

日中戦争の開戦後,日本とアメリカ・イギリスとの対立が深まり,【エ】が廃棄され,くず鉄などの軍需物資の調達は困難になった。太平洋戦争の開戦後,食糧の配給もしだいに滞るようになり,国民は厳しい生活を強いられた。

敗戦直後の日本経済は,かなり深刻な状況におちいっていた。特に大きな問題となったのは,インフレ-ションである。(c)政府の対応は困難をきわめ,その傾向は容易には収まらなかった。

問4 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

- (1)ウ 高橋是清 エ 日米通商航海条約

- (2)ウ 高橋是清 エ 日英同盟

- (3)ウ 石橋湛山 エ 日米通商航海条約

- (4)ウ 石橋湛山 エ 日英同盟

問5 下線部(c)に関連して,次のグラフを参考に,敗戦後の金融政策に関して述べた下の文a~dについて,正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

日本銀行券発行高・物価水準の推移(1945年10月~1950年6月)

【グラフ1】

(大蔵省財政史室編『昭和財政史-終戦から講和まで』第19巻(統計),日本銀行統計局『金融統計月報』より作成)

- 1946年2月に金融緊急措置令が出されると,日銀券が大幅に増加して,インフレ-ションは加速した。

- 1946年2月に金融緊急措置令が出されると,日銀券は一時的に減少したが,インフレ-ションはなかなか止まらなかった。

- ドッジ=ラインにともない,インフレ-ションはさらに加速した。

- ドッジ=ラインにともない,インフレ-ションはほぼ収束に向かった。

(1) a・c (2) a・d (3) b・c (4) b・d

C (d)高度経済成長期に入ると,国民の生活水準は大きく向上しはじめた。1960年「寛容と忍耐」を唱えて登場した当時の内閣は新たな経済計画を発表し,国民に経済成長の長期的なビジョンを与えた。実際には,オリンピック景気,いざなぎ景気が到来して,この計画の目標は予定より早く達成された。他方で,(e)公害など経済成長のひずみも無視しえなくなった。

結局,高度経済成長の時代は,(f)1971年のドル=ショック(ニクソン=ショック)や,1973年の石油危機などによって終わりを告げたが,1980年には世界の国民総生産総計に占める日本の比率が約10%に達し,日本は「経済大国」となった。

問6 下線部(d)に関連して,この時期の日本の外交について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

- (1)岸信介内閣は,アメリカと交渉し,日米相互協力及び安全保障条約(新安保条約)に調印した。

- (2)池田勇人内閣は,沖縄に関する対米交渉を進め,沖縄返還の合意にいたった。

- (3)佐藤栄作内閣は,韓国との国交正常化交渉を推進して,日韓基本条約に調印した。

- (4)田中角栄内閣は,首相自ら訪中して日中国交正常化を実現した。

問7 下線部(e)に関連して,高度経済成長期の出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

- (1)プラザ合意によって,アメリカとの深刻な貿易摩擦問題の解決がはかられた。

- (2)足尾銅山の鉱毒による被害に対し,田中正造が鉱毒防止と被害民救済を政府に訴えた。

- (3)環境庁が発足したのち,破壊活動防止法が制定されて公害への規制が強化された。

- (4)住民運動が活発化するなか,美濃部亮吉が東京都知事に当選するなど,革新自治体が増加した。

問8 下線部(f)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

X このドル=ショックによって,金とドルの交換が再開され,固定相場制への移行が行われた。

Y この石油危機のなかで,消費者がトイレットペ-パ-の買いだめに殺到するという騒ぎが起こった。

(1)X 正 Y 正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正 (4)X 誤 Y 誤

第6問 近現代の戦争とメディアに関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 24)

A 日清・日露戦争では,メディアが国民の戦意高揚に大きな役割を果たした。多くの新聞は主戦論を唱え,新聞各紙が競って報じる戦況に社会は熱狂した。日露戦争期には,写真印刷技術の確立とあいまって,戦況の速報をめぐる新聞各社の競争はさらに激しさを増した。こうしたなかで新聞は,しだいに【ア】に重点をおくようになった。

ただし一部のメディアでは,(a)日露戦争に際して,反戦論・非戦論や,戦争を冷静に見つめる主張もみられるようになった。こうした主張が登場した背景には,日露戦争が,日清戦争よりはるかに大規模となり,【イ】など,重い負担が人々の暮らしを圧迫したこともあった。

しかし他方で,(b)芸能や教育などを通じて,アジアを「野蛮」,「非文明国」ととらえる思潮が広がった。そして,植民地の獲得をはじめ,(c)日本の対外膨張はおおむね肯定的にとらえられていった。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1)ア 報 道 イ 増 税 (2)ア 報 道 イ 勤労動員

(3)ア 政治評論 イ 増 税 (4)ア 政治評論 イ 勤労動員

問2 下線部(a)に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

- (1)福沢論吉が,戦争に反対する「脱亜論」を発表した。

- (2)与謝野晶子が,戦地の肉親を気づかう心情を表す詩を発表した。

- (3)内村鑑三が,キリスト教の立場から非戦論(反戦論)を唱えた。

- (4)『平民新聞』では,社会主義の立場から非戦論(反戦論)が唱えられた。

問3 下線部(b)に関連して,日露戦争前後の時期の芸能や教育について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

- (1)坪内逍遙らが自由劇場を設立して,歌舞伎の近代化に取り組んだ。

- (2)川上音二郎らが築地小劇場を設立して,シェイクスピアの作品を上演した。

- (3)小学校では国定教科書が使用されるようになった。

- (4)教育に対する統制を強化するため,地方自治体に教育委員会を設置した。

問4 下線部(c)に関連して,日露戦争以後のアジアの都市と日本との関係について述べた次の文X・Yと,その都市の所在地を示した地図上の位置a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

X ポ-ツマス条約によって,日本はこの都市から旅順までの鉄道とそれに付属する利権を獲得し,半官半民の鉄道会社を設立した。

Y もともと首都であったこの都市は,日本による植民地化後も統治の拠点となり,第一次世界大戦後には独立運動の起点ともなった。

【地図1】

(1)X-a Y-c (2)X-a Y-d

(3)X-b Y-c (4)X-b Y-d

B 日中戦争の開始後,メヂィアは戦争を積極的に支える役割を果たした。新聞各紙は,国民政府の拠点へのあいつぐ攻撃を,「南京陥落」,「【ウ】爆撃」などのセンセ-ショナルな見出しで報じた。

太平洋戦争の開始後は,(d)メディアは軍の統制下におかれ,戦争遂行に不利な情報は制限された。たとえば,被害が深刻であった空襲についても,空襲から逃れるために造られた【エ】の効果や,その被害状況は正確には伝えられなかった。

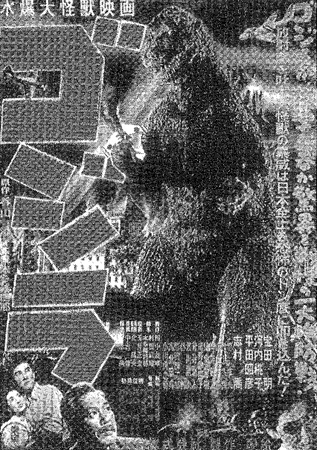

戦後になると,メヂィアは(e)大衆娯楽の担い手となった。なかでも,(f)1954年11月に全国で公開された特撮映画は,核兵器をめぐる事件に関する報道や社会の関心をきっかけとして制作され,多くの観客を動員した。このように,この時期の大衆娯楽は,悲惨な戦争の記憶を背景に,戦争と平和の問題を取り上げることが少なくなかった。

問5 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) ウ 北 京 エ 防空壕 (2) ウ 北 京 エ バラック

(3) ウ 重 慶 エ 防空壕 (4) ウ 重 慶 エ バラック

問6 下線部(d)に関連して,戦時下のメディアについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

- (1)戦場の様子を伝えるニュ-ス映画の上映が禁止された。

- (2)戦意高揚の効果が期待されて,多くの戦争画が制作された。

- (3)娯楽映画は,検閲なしに制作・上映された。

- (4)朝鮮総督府は,情報伝達のため朝鮮語の新聞の発行を奨励した。

問7 下線部(e)に関連して,戦前から戦後にかけての大衆娯楽に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【33】

Ⅰ 手塚治虫の漫画『鉄腕アトム』がアニメ化された。

Ⅱ 連合国軍による占領とともに,アメリカ映画の上映が再開された。

Ⅲ ト-キ-(発声・有声・音声映画)の制作・上映が始まった。

(1) Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ (2) Ⅰ-Ⅲ-Ⅱ (3) Ⅱ-Ⅰ-Ⅲ

(4) Ⅱ-Ⅲ-Ⅰ (5) Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ (6) Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ

問8 下線部(f)に関連して,次に掲げるこの映画のポスタ-を参考にしながら,1950年代の核兵器をめぐる出来事に関して述べた下の文a~dについ,正しいものの組合せえを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

【水爆大怪獣映画】

←【写真5】→

【ゴジラか科学兵器か,驚異と

戦慄の一大攻防戦!放射能を吐く大怪獣の暴威は日本全土を恐怖のドン底に

叩き込んだ!】

(注)【】内はポスタ-の文字の一部を書き出したもの。

- アメリカの原爆実験により,ソ連の漁船が被爆した。

- アメリカの水爆実験により,日本の漁船が被爆した。

- 日本に原爆を投下したアメリカで,第1回原水爆禁止世界大会が開かれた。

- 被爆国の日本で,第1回原水爆禁止世界大会が開かれた。

(1)a・c (2)a・d (3)b・c (4)b・d