2010年度 センター試験【現代社会】解説

第1問

条例

018教科書 p196の5行目~9行目

地方自治の本旨には,団体自治と住民自治の二つの側面がある。

団体自治というのは,地域の住民全体から構成される公的な団体(地方公共団体)が,法に違反しない範囲で国の統制を受けずに条例や予算をつくり(自治立法),これにもとづいてその地域の行政をおこなうこと(自治行政)をいう(いずれも憲法第94条)。

019教科書 p132の欄外

地方自治法では,条例の制定・改廃請求権(イニシアティブ,initiative),議会の解散請求権,長・議員・役員の解職請求権(リコール,recall)などの直接請求権が保障されている。

日本国憲法第94条では「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定めている。

公職選挙法48条に「選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

1.職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。

2.用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

3.疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

4.交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。

5.その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。」と定めている。

「地方自治は民主主義の学校」

018 p195の13行目~17行目

統一的な国家のもとでも地域のまとまりや自立性を保障するために生み出されたのが,地方自治の制度である。フランスの思想家,トックビルは,「民主主義のもとでは,個人が自由を保障されるのと同じように,地方団体もその地域に関することについては,独立性をもつべきだ」と述べ,地方自治を民主政治の原則の一つと考えた。

019 p132の9行目~10行目

地方自治は,「民主主義の学校」といわれるとおり,たいへん重要な制度である。

地方自治のように規模が比較的小さい場での政治においては市民が民主主義を体験するところとしては最も適している場であると考えられている。

住民投票

018 p196の11行目~16行目

住民自治の制度には,首長や地方議会議員の公選制(憲法第93条2項),特定の地方公共団体だけに適用される特別法に関する住民投票(レファレンダム)(憲法第95条),条例の制定・改廃についての請求(イニシアティブ),首長・議員・役員の解職請求(リコール),議会の解散請求,行財政についての監査請求などの直接請求権,行財政に関する情報公開などがある。

019 p132 16行目~20行目

地方自治の本旨をいかすため,住民の意思を直接反映させるくふうとして,住民には,地方公共団体の長や地方議会議員などを直接選ぶ選挙権(第93条2項)と,特定の地方公共団体にのみ適用される地方特別法の住民投票権(レファレンダム)が保障されている(第95条)。

住民投票に付すのは「議会の解散請求」と「議員・首長の解職請求」の時である。事務監査の請求は監査結果を公表し,議会にかけて結果を公表する。事務監査の請求は監査結果を公表し議会と首長に報告する。条例の制定・改廃の請求は,首長が議会にかけて結果を公表する。副市町村長の解職請求は,議会で2/3以上の議員が出席し,その3/4以上が同意すれば失職となる。

単独世帯(世帯人員が一人の世帯)の数

018 p63の4行目~5行目

核家族の増加で老夫婦または老人の一人暮らし世帯が増えており,その収入は公的年金に依存することが多い。

019 記載なし

男性、女性共に結婚しない人が増加を続けており,単独世帯数が減少傾向にあるとはいえない。老人の一人暮らしは増加傾向にある。また一世帯あたりの平均人数は減少傾向にある。核家族は増加傾向にあったが,1980年代以降、単独世帯数が増加傾向にあるため,核家族の全体に占める割合は減少傾向にあるという傾向を理解しておく必要がある。

国民投票法

018 p163の19行目~21行目

最高法規である憲法の改正については,国会両院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数の賛成が必要とされ,慎重な手続きが定められている(硬性憲法)(第96条)。

019 p115欄外

国民投票法 国民投票の手続きを具体的に定めた法律(2007年成立,2010年施行)。おもな内容は,①国民投票のテーマは憲法改正に限定,②改憲案の提出は3年間凍結,③投票年齢は18歳以上,④公務員と教育者の国民投票運動の制限,⑤テレビなどによる広告の禁止,などである。

時事問題の中でも,18歳という高校生に関連の深いものであり,法教育の根幹に関わるこのような問題は日常の学習の中で注意しておきたい。このような時事問題に普段から気になるようになったら,学習は順調に進んでいると考えられる。

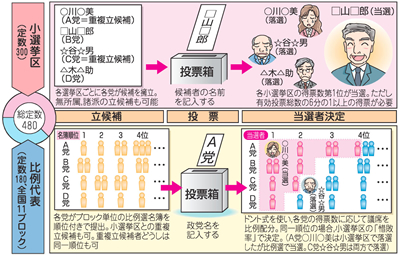

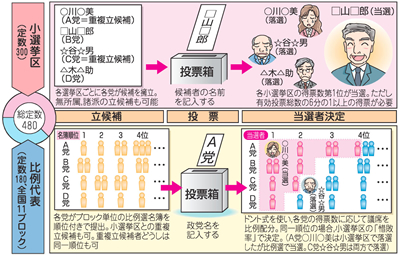

重複して立候補

018 p204の欄外

重複立候補制 小選挙区の立候補者が同時に比例区の名簿登載者になることができる制度。小選挙区で落選した場合でも,小選挙区での得票数の最多得票者の得票数に対する割合(惜敗率)が高い順に当選することができる。小選挙区で有効投票総数の10分の1未満で落選した場合は,比例区での復活当選は認められていない。

019 p135の欄外

重複立候補とは,1人の候補者が小選挙区と比例代表区の双方に立候補すること。この場合,小選挙区で落選しても,小選挙区での惜敗率(落選者の得票数の当選者の得票数に対する割合)によっては,比例区での当選が可能になる(復活当選)。ただし,復活当選のためには,小選挙区での有効投票数の10分の1以上を獲得する必要がある。

「小選挙区と比例代表」

衆議院議員選挙においては,小選挙区と比例選挙区の両方に立候補して復活当選している議員が多数いることを報道などで気付いている必要がある。覚えることというよりは,この制度をどのように考えるのかといった思考力もつけておきたい問題である。

地方交付税

018 p197の13行目~16行目

(日本の地方自治体は)財政面でも,地方税を中心とする自主財源が財源の4割にすぎず,残りを地方交付税交付金,国庫支出金(補助金),地方債などの依存財源にたよってきた。このため,地方公共団体は,自主的な財政運営ができず,国の政策に制約されることが多かった。

019 p133の4行目~8行目

地方税など自主財源がきわめて少なく,「三割自治」とも「四割自治」ともいわれるように,収入を国庫にたよる割合が大きかった。こうしたことが,地方公共団体の自主性を制約していたため,地方分権が求められてきた。

地方自治体は,法律の範囲内で条例によって課税することができる。また,罰則規定を設けることも可能である。覚えておくことに加えて,自分の属している地方自治体ではどのような課税や罰則規定があるのかを調べてみることによって多面的な力が養成される。

環境アセスメント

018 p125の19行目~p126の2行目

開発が環境にもたらす影響について事前に評価する環境アセスメントは,1997年にようやく立法化され,1999年から大規模開発事業のさいに実施することが義務づけられた。

019 p101の下の囲み

環境に重大な影響を及ぼすおそれがある開発事業などについて,その影響を事前に調査・予測し,住民その他の関係者の意見をふまえて,開発計画を修正・決定しようとする制度である。環境影響評価法により,干拓,空港,発電所などの大規模事業をおこなうさいには,事前に環境への影響を評価し,その結果を公表することが義務づけられた。また,事業開始後も,必要に応じて,環境アセスメントを再実施できることとなった。

1997年に制定された。OECD加盟国で一カ国だけ法制化されていなかったという歴史的背景をもっていることを知っておきたい。

公害対策基本法

018 p125の8行目~11行目

日本の公害対策が本格化してくるのは,四大公害訴訟などを契機に,公害規制を求める声が高まってきた1960年代なかば以降である。1967年,公害対策基本法が制定され,1971年には環境庁が発足した。

019 p101の1行目~5行目

四大公害事件をきっかけとして,地域の住民は公害の防止を強く求めるようになった。これを背景として,政府もまた本格的に公害の規制にのりだした。1967年に公害対策基本法が制定され,さらに1970年には,いわゆる公害国会がひらかれて,公害関係法が整備された。

四大公害訴訟を受けて1967年に成立した法律。資源の再利用など循環型社会の形成に向けた取組を促進しているのは循環型社会形成推進基本法である。

企業の社会的責任(CSR)

018 p97の16行目~20行目

企業が利潤を追求するのは当然の行動であるが,現代の企業にはそれだけにとどまらない,さまざまな社会的役割が期待されている。たとえば,品質の安全性や廃棄物の処理に企業は責任をもたなければならない。また,リサイクル運動をはじめとする循環型社会への取り組みも,企業の協力なしには成り立たない。メセナやフィランソロピーと呼ばれる社会的活動をおこなう企業も増えている。企業が,利潤の追求だけではなく,法律の遵守(コンプライアンス),環境保護,人権擁護,労働環境,消費者保護などの分野で,バランスのとれた企業の社会的責任(CSR)をはたしているかどうかは,こんにち機関投資家が企業へ投資をするさいの選定基準にもなっている。

019 p73の下の囲み

資本主義経済において,企業は本来,利潤の追求を目的としている。企業の規模と生産量が巨大化し,社会的影響力が大きくなるにつれ,企業の社会的責任(CSR)が問われるようになった。たとえば環境問題では,公害や環境破壊をひきおこさないように自己規制や公的な規制が必要とされたり,地域社会との共存が求められるようになった。また近年では,安全な製品の提供など消費者保護の面で,法令や企業倫理の遵守(コンプライアンス)が問題となっている。

企業が法律を守るだけでなく,積極的に社会貢献活動をすることが求められている。興味のある企業のWEBページを見て,どのような社会貢献活動を行っているのかを調べることで多面的な理解ができるようになる。

グリーン購入法

018 記載なし

019 記載なし

国が積極的に再生産などの購入を推進するグリーン購入法は2000年に制定され,2001年に施行された。学校でも積極的にグリーン購入を行っているかもしれない。身近なところでの実践を調べてみるのもよい。

外国人労働者の受入れ

018 p134の11行目~16行目

パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者の増加と同時に,外国人労働者が注目されるようになった。自国に比べてはるかに賃金の高い日本ではたらく外国人労働者が,アジアやラテンアメリカ諸国から多数おとずれるようになった。一方,日本の企業にとっては賃金コストがひじょうに安いということもあって,これまで多くの外国人労働者を受けいれてきた。

しかしその実態は,3K(きつい,汚い,危険)と呼ばれる労働条件の悪い分野での単純労働が多く,賃金の未払いや差別的な待遇など外国人労働者の人権をめぐる問題が生じており,その解決が課題になっている。また,法的には認められていない不法就労者がかなりの数にのぼっている。

019 p97の15行目~21行目

1980年代後半以降,めぐまれた賃金を求め,海外から多くの労働者が流入してきた。外国人労働者の流入は,国内の中高年労働者などの雇用を不安定にしたりすることがある。いっぽうで,外国人労働者が労働条件などの点で差別されたり,人権が守られていないなどの問題も生じている。外国人労働者問題は,わが国の経済発展,国際化の進展にともなってうまれてきたものであり,適切な対策がのぞまれる。

019 p97の欄外

わが国は,「出入国管理法」により,専門的な職業につく外国人労働者の就労は認めているが,単純労働者の就労を認めていない。

外国人労働者が量的にどのような変遷をたどっているのかということと,質的にどのような変化があるのかということを理解する必要がある。

宇宙空間に対する領有権

018 記載なし

019 記載なし

宇宙条約という用語が思い浮かぶかどうかがポイント。宇宙条約では,国家が宇宙空間の領有を主張することが不可能であることを示している。

国家の主権も及ばない地域

018 p248の資料「世界の非核地帯」の一部

南極が1959年の南極条約によって非核地帯となっている。

019 p167の欄外

南極が1959年の南極条約によって非核地帯となっている。

南極条約では,南極は領有権が凍結されている。

国際司法裁判所

018 p227の21行目~25行目

戦争を防止するため,国際紛争の平和的処理の方法もくふうされてきているが,どの方法によるかは基本的に紛争当事国の合意によって選ばれる。紛争当事国間の外交交渉のほか,第三者が介在する仲介,調停,仲裁,司法裁判などがある。司法裁判としては国際司法裁判所(ICJ),海洋紛争に関しては国際海洋法裁判所(ITLOS)がある。

019 p149の6行目~10行目

国際紛争を平和的に解決するため,当事国間で直接交渉したり,第三国が仲介をおこなったり,両当事国が同意した場合には,国際司法裁判所の裁判や,国際連合など国際機関による調停を仰いだりして,さまざまな方法で努力すべきだという考え方が一般的になった。

領土紛争で国際司法裁判所に付託することは義務づけられていないところを理解しているかどうかがポイント。

イスラエルとパレスチナの対立

018 p244のSeminar

ヨルダン・イスラエル国境を流れるヨルダン川西岸から地中海沿岸までの地域をパレスチナと呼ぶ。パレスチナでは,ユダヤ人(一般にユダヤ教を信ずる人々)とアラブ人とのあいだに,四次にわたる中東戦争をへて半世紀以上も対立がつづいている。

紀元前10世紀ごろから,ユダヤ人はエルサレムとその周辺で王国をきずいたが,ローマ軍によって滅ぼされ,パレスチナから各地に散らばった。

19世紀末ごろから,ユダヤ人のあいだでパレスチナへの帰還運動がおこった。この運動は,ユダヤ人の聖地エルサレムを象徴する「シオンの丘」にちなんでシオニズムと呼ばれる。一方,アラブ人は,同じ地域に何世代も暮らしつづけてきた歴史をかかげ,領有・居住権を主張した。こうして,1つの土地を2つの民族が争奪する紛争の構図が生まれた。

019 p164の15行目~p165の4行目

民族問題の代表的なものとしてパレスチナ問題がある。ヨーロッパ各地などで差別されたユダヤ人はパレスチナに入植し,戦後,イスラエルを建国した。そのため先住のパレスチナ人のなかには,故国を追われ,苦難の日々をすごしてきた人々が少なくない。彼らは,アラブ諸国の支援をえて,イスラエルに対して領土回復の取り組みをつづけてきた。1993年にパレスチナ暫定自治宣言が調印され,1996年にはパレスチナ暫定自治政府が成立したが,2000年以降,ふたたび武力衝突が激化するなど,和平プロセスの進展は困難な状況となった。

019 p164の欄外

「パレスチナ問題のあゆみ」 |

「パレスチナ問題地図」 |

現代社会の諸問題を理解するためには,歴史的視点を要するものがある。用語として理解するのではなく,どのような歴史的背景をもっているのかを知ることで一層理解が深まるであろう。

国連憲章

018 「国連憲章」の用語はでてくるが,この内容での記述はなし。

019 p165の欄外

民族自決権 民族がそれぞれ政治的に独立し,みずからの政府をつくる権利。国連憲章や1960年の植民地独立付与宣言,国際人権規約でも人民の自決の権利が規定されており,民族自決は,国際法上の基本的権利の1つとなっている。

国連憲章では少数民族の分離・独立を一方的に認めるということを定めてはいない。国連憲章第52条に地域的紛争の解決について書かれている。

白豪主義

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

白豪主義はオーストラリアでの白人優先主義のことである。同国における人種差別の歴史をみることができる。現在は廃止されている。

アハティサーリ

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

フィンランドの政治家で元大統領。退任後に国連特使ということでコソボ地位問題やインドネシアのアチェ和平合意といった地域紛争解決に努めた。2008年にノーベル平和賞を受賞している。

六信や信仰行為である五行

018 p36の欄外

イスラム教徒はアッラー・天使・啓典・預言者・来世・天命を信じ(六信),信仰告白・礼拝(メッカにむいて1日5回の礼拝)・喜捨・断食・メッカ巡礼をおこなわなくてはならない(五行)。そのほかに豚肉を口にしないなどの戒律も守られている。

019 p33の欄外

六信とは,アッラー・天使・啓典・預言者・来世・天命を信じること,五行とは,信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼をおこなうことをいう。六信五行において,信者は,信仰をもつとともに,それを具体的な行為によってあらわすことが求められている。

イスラム教、キリスト教、仏教の特色を理解している必要がある。またこの問題では,インドネシアが世界で最も多くのイスラム教徒を抱える国で、人口の約9割がイスラム教徒であるということを知っている必要がある。

隣人愛

018 p35の5行目~7行目

イエス=キリストはこうした宗教的な環境のなかで,隣人愛と個人の内面性を重視する立場から,ユダヤ教のあり方を批判し,新しい宗教運動を展開した。

019 p32の9行目~13行目

イエス=キリストの時代,ユダヤ教は,貧しいがために律法を守ることのできない人々を罪人として蔑視していた。これに対して,イエスは,それらの人々にこそ神の愛(アガペー)はそそがれるといい,そうした神の愛を信じて神を愛し,すべての人を仲間として愛すること(隣人愛)を説いた。

フィリピンの約9割がカトリック教徒であることを知っている必要がある。スペインによる植民地化の歴史やその後のアメリカとの関係を背景に理解できるとよい。

慈悲

018 p36の6行目~p37の10行目

仏教は,インドのゴータマ=ブッダ(ガウタマ=シッダールタ)がひらいた。彼が悟った真理とは,あらゆるものはたがいに依存しあって生起しており,それだけであるような固定的なものはないという縁起の理法である。このことを理解せず,かわらないものを求めつづけるために,人は執着や煩悩にとらわれ,生・老・病・死という人生の苦(四苦)からのがれられないという。快楽にも苦行にもかたよらない正しい修行によって,我執から解放され,真理を悟ることができると説いたのである。そして,この実践によって,生きていくうえでの苦しみからの解放と生きとし生けるものへの慈悲の心が生まれるという。

019 p33の16行目~20行目

ブッダは,悟りのためには正しい修行法をおこなわなくてはならないと説いた。そして,この実践によって,すべての命あるものをいつくしみあわれむ慈悲の心がうまれるという。ブッダがめざしたのは,他者の苦しみを救おうとする慈悲の心をもつことと,執着心から解放された真の自己を完成させることの2つの統一であった。

仏教の特色を理解しているとすぐに適切な選択肢を選ぶことができる。これに加えてタイにおける上座部仏教の存在を知っている必要がある。

難民

018 p243の1行目~5行目

戦後の地域紛争の過程で,本国における政治的,人種的,宗教的迫害からのがれようとする多くの難民が発生した。ベトナム戦争終結後のいわゆるボートピープルやアフガニスタン難民,イラクやトルコのクルド人難民,ルワンダ難民,コソボのアルバニア人難民など多くの例がある。

019 p165の欄外

うまれ故郷を戦火や飢餓,政治的迫害などのためにのがれる難民は,現在増加の傾向にある。難民は難民条約および議定書によって保護がはかられている。

難民とは1951年に採択された「難民条約」によると,人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するなどの理由で自国にいると迫害を受ける,またはそのおそれがあるために他国に逃れた人々のことをいう。よって自然災害の部分が誤りであるということに気付く必要がある。

UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)

018 p243の欄外

難民の自主的な本国帰還のための援助や受けいれ国での難民の定住化,法的保護の拡大につとめており,本部はジュネーブにある。緒方貞子が高等弁務官として活躍した。同様に,国際人権法の推進や各国による人権遵守の支援を目的とした国連人権高等弁務官事務所(OHCHR:Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)もあり,本部は同じくジュネーブにある。

019 p165の欄外

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees)が難民の保護と救済,難民問題の解決をめざして活動している

UNHCRは1951年に設立された。NGOの活躍が目立つ。どのような目的で設立されたのかという流れを理解すると,このような問題に対処しやすい。

GDP(国内総生産)

018 p98の9行目~11行目

現在では,経済が国際化したため,国内での経済活動をあらわすものとして,海外からの利子や賃金などの所得をGNPから差し引き,反対に海外に送金される利子や賃金を加えたGDPを使うようになった。

019 p76の23行目~p77の4行目

GDPとは,1年間に国内で生産された生産物の価格から原材料などの中間生産物の価格をさしひいた付加価値の総計である。財・サービスの価格をすべて加えると,そのなかには,原材料や半製品などの中間生産物の価格が重複してはいってくるためである。GDPが「国内」で生産されたものであるのに対し,国民総生産(GNP)は,「国民」が国内および国外で生産した付加価値の総計である。

なぜ現在ではGDPを使うようになったのかを理解している必要がある。GNPとGDPの定義はポイントである。GDPは誰であろうと,その一国内で生産された付加価値を合計したものである。

外国人労働者

018 p134の11行目~p135の5行目

パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者の増加と同時に,外国人労働者が注目されるようになった。自国に比べてはるかに賃金の高い日本ではたらく外国人労働者が,アジアやラテンアメリカ諸国から多数おとずれるようになった。一方,日本の企業にとっては賃金コストがひじょうに安いということもあって,これまで多くの外国人労働者を受けいれてきた。

しかしその実態は,3K(きつい,汚い,危険)と呼ばれる労働条件の悪い分野での単純労働が多く,賃金の未払いや差別的な待遇など外国人労働者の人権をめぐる問題が生じており,その解決が課題になっている。また,法的には認められていない不法就労者がかなりの数にのぼっている。

019 p97の欄外

わが国は,「出入国管理法」により,専門的な職業につく外国人労働者の就労は認めているが,単純労働者の就労を認めていない。

どうして外国人労働者が増加しているのだろうか。経済格差など様々な要因を中心に理解しておきたい。また,どのような問題があるのだろうか。体系的に理解しておきたい。その際中心語となるのは頭脳流出、技術者の獲得競争,非熟練労働者の獲得などがあげられるだろう。

EPAやFTA(自由貿易協定)

018 p259のSeminar9

近年,自由貿易協定(FTA),経済連携協定(EPA)の締結が急速に増えている。FTAは,特定の国や地域とのあいだで,輸出入品にかかる関税やさまざまな規制をとりはらって,財やサービスの自由な取引をすすめようとする協定である。EPAはFTAをさらにひろげ,貿易の自由化だけでなく,資本,情報,人材の相互交流をはかり,さらには知的財産権や競争政策のルールなどについても協力関係をつくろうとする協定である。

019 p161の欄外

特定の国や地域のあいだで,関税などの規制を撤廃して,貿易の自由化をすすめる協定。WTOでの世界規模の貿易ルールづくりが難航するなか,締結をめざす動きが加速した。さらに、資本・情報・人材の相互交流もはかるEPA(経済連携協定)の締結もすすんでいる。

EPAはその中にFTAにあたる部分を包み込む協定であるといったイメージで理解するとよい。両者は関税を削減したり撤廃しようという目的を持っている点で共通している。

NAFTA(北米自由貿易協定)

018 p258の2行目~5行目

アメリカは1994年に,カナダ,メキシコとのあいだで北米自由貿易協定(NAFTA)を発足させ,関税撤廃や投資規制の解除などをすすめている。アメリカはさらに,南米を加えた米州自由貿易地域(FTAA)の交渉もすすめているが,難航している。

019 p161の12行目~14行目

北米では,1994年にNAFTA(北米自由貿易協定)が発効し,アメリカ,カナダ,メキシコのあいだで貿易と投資の自由化がすすんでいる。

NAFTAの目的や内容を理解している上に,それぞれの国は自国通貨を使っているという知識が必要な問題。

無差別の原則

018 p264の14行目~16行目

GATT加盟国は,同等の条件で貿易をおこなう無差別の原則(最恵国待遇の原則)にたち,関税の引き下げ・撤廃や,関税によらない貿易制限(非関税障壁)の除去につとめてきた。

019 p159の3行目~5行目

GATTは貿易における自由・無差別の原則をかかげ,関税引き下げや輸入制限撤廃などの措置で自由貿易を推進してきた。

GATT・WTOの自由・多角・無差別といった原則を中心に体系的にまとめておくと,多くの問題に解答できるようになる。

男女雇用機会均等法

018 p136の5行目~15行目

1997年には男女雇用機会均等法が改正され,これまでの努力義務が禁止措置にかわり,セクシュアルハラスメントの防止規定も新たに加えられた。

他方,これと同時に労働基準法が改正され,時間外労働や深夜業などについての女子保護規定が原則として撤廃された。機会均等という趣旨ではあるが,実質的な労働条件の悪化につながるのではとの指摘もある。今後,女性と男性が平等にはたらいていくことができるためには,社会的な条件の整備がますます重要になっていくであろう。

019 p97の8行目~14行目

1997年の改正により,雇用のすべての段階での女性差別が禁止され,セクハラ(セクシュアルハラスメント)の防止規定も新たに加えられた。いっぽう,これと同時に労働基準法が改正され,時間外・深夜労働などの女子保護規定が撤廃された(1999年施行)。また,育児休業の普及や保育所の充実など,子どもをもつ女性労働者が安心してはたらける条件を整備していくこともたいせつである。

平均賃金の男女格差は解消していない。解消に向けての努力はなされているが,現実には難しい局面がたくさんあることを問題意識として持ってもらいたい。

労働組合

018 p133の8行目~11行目

労働組合への加入者の数はしだいに減って,現在では組織率が労働者全体の約2割にまで低下するにいたった。また,不況がつづくなかで日本の労働組合は,経営側から雇用調整や賃金抑制をせまられ,きびしい状況に追い込まれている。

「労働組合の組織率の推移 厚生労働省『労働統計要覧』2007年版による。

労働組合はどのような歴史的背景のもとに誕生したのか。どのような目的があるのか。現状はどのようになっているのか,等々を体系的にまとめておくと大きな設問の流れに対応することができる。

非正規労働者

018 p134の11行目~12行目

パートタイマーやアルバイトなどの非正規労働者の増加

「派遣労働者数と年間売上高」

019

「フリーター・ニートの増加」

非正規労働者の増加の原因は何か?歴史的な原因もあれば社会的な原因もある。ただ増えている、減っているということを暗記するのではなく,どうしてそのような現象が起きるのかという所まで日常で学習しておきたい。歴史的に見ると,「バブル崩壊」と「ベビーブーム」がキーワードとなり,いくつかの偶然が重なってしまい今日の非正規労働者の増加につながったという指摘がある。

労働者派遣法

018 p134の欄外

1999年の労働者派遣法の改正で,港湾運送業務,建設業務,警備業務,製造業および医療関係業務をのぞいて対象業務を原則自由化。

019 p96の13行目~15行目

政府も労働者派遣法(1985年)を改正し,派遣対象業務の拡大など規制緩和をすすめたが,こうした労働者には,正規雇用の労働者と比較して,賃金や社会保険などさまざまな面で労働条件の格差がある。

「労働者派遣法」という単独の法律として理解するのではなく,この法律の施行によってどのような現象が起きるのかというところまで考えを深めていきたいところ。労働市場をめぐる多様な動きは,直接高校生の進路の問題にも関わる。

指紋と顔写真を提供

018 記載なし

019 記載なし

日本に入国する16歳以上の外国人に指紋や顔画像の提供を義務づけた改正出入国管理・難民認定法が2007年から実施されている。主な理由としてはテロの防止などがあげられている。

国籍法の規定が違憲

018 p226の14行目~15行目

いずれの範囲の人に国籍を与えて国民と認めるかは,基本的には国家の主権的決定に委ねられている。

019 p130の欄外

国籍法婚外子差別規定違憲判決(2008年)などがある。

日本人とフィリピン人との間で、婚姻関係がなく生まれた子が日本国籍を取得できるのかという裁判があった。最高裁大法廷は法の下の平等に反するとの理由で違憲判決を出した。今日の多様化する親子関係が背景にある。

教育基本法

018 p180の11行目

第26条2項は,義務教育の無償を定めている(→教育基本法)。

019 記載なし

幼児期の教育に関しては「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。」と第11条で定められている。無償に関しては,教育基本法の中には規定はない。

A 若手社員の育成方針の資料を見ると,情報通信業では「特別な研修等は行わず,社員自身に任せる」という回答は3割以上に至っていないので誤りということがわかる。

B 資料を適切に読み取っていることがわかる。

C 金融・保険業では強い責任感も専門知識や技能も5割以上の企業の選択はない。よって,資料を誤って読み取っていることがわかる。

以上から,Bのみが資料を適切に読み取っていることがわかる。

リースマン

018 p60の14行目~17行目

一人ひとりが孤立していながら,個性と主体性を失って群れをなすように同調するさまを,リースマンは「孤独な群衆」と呼んだ。個性と主体性をもった個人が,いきいきと連帯する社会をいかにとり戻すかが,現代社会の課題の一つとなっている。

019 p49の欄外

他人指向型に共通するのは,個人の方向づけを決定するのが同時代人であるということだ。この同時代人は,彼の直接の知り合いであることもあろうし,また友人やマスメディアを通じて間接的に知っている人物であってもかまわない。同時代人を指導原理にするということは幼児期から植え付けられているから,その意味では「内面化」されている。他人指向型の人間がめざす目標は,同時代人のみちびくがままにかわる。彼の生涯を通じてかわらないのは,こうした努力のプロセスそのものと,他者からの信号にたえず細心の注意を払うというプロセスである。他の人々とこうして接触しあっていることから,行動面での同調性がうまれる。 (リースマン『孤独な群衆』)

リースマンはアメリカの社会学者で,大衆社会における人間の心理を他人指向型として分類した。

マザー・テレサ

018教科書 p264 13行目~18行目

018 記載なし

019 記載なし

マザー・テレサは,貧しい人のなかでもいちばん貧しい人たちのために一生を捧(ささ)げることを決意してインドのカルカッタで活動を始めた。「死を待つ人の家」「孤児の家」「らい活動」の施設をインド各地につくった。1979年にノーベル平和賞を受賞。

ボランティア休暇

018 p83の14行目~16行目

近年では企業や労働組合が協力して,ボランティア休暇の制度化に取り組んでいるところもあり,緊急な災害時だけでなく,福祉や環境保全,医療などのさまざまな分野に,ボランティア活動の輪がひろがっている。

019 記載なし

ボランティア休暇は,阪神・淡路大震災がきっかけで急速に関心が高まった休暇制度である。多くの企業で一定期間の有給休暇を与えるシステムが導入されるようになった。人事院でも国家公務員を対象にボランティア休暇制度を導入し,一部の地方自治体でも取り入れられている。しかし,労働基準法にはこの記述はない。

フェアトレード

018 p274の3行目~7行目

日本には国際協力の分野だけでも400以上のNGOがあります。その活動は,農業技術や保健医療の指導,難民・女性・子どもの支援,地雷廃止などの平和プロジェクト,現地で生産されたものを適正な価格で買い取るフェアトレードなど幅ひろい分野にわたり,さらにはNGOの立場から政策提言をして,政府や国際機関にはたらきかけたりするところもあります。

019 p163の欄外

発展途上国との公正な貿易をすすめる消費者運動。適正な価格で取引を継続することによって,途上国の生産者の所得をささえて自立を支援し,先進国の消費者には安全な農作物などを提供することを目的としている。

もともとは公正貿易という意味。発展途上国の生産者がつくった商品を公正な賃金や労働条件などを保障した価格で売買すること。途上国にとって不利な条件での売買にならないように,そして途上国自体の自立や環境の保全などを進めるための国際協力のひとつ。

ユニバーサルデザイン

018 p45の欄外

空間づくりや商品のデザインなどに関し,誰もが利用しやすいデザインをはじめから取り入れておこうとするのがユニバーサルデザイン(universal design)である

019 p41の欄外

バリアフリーからさらにすすんで,障害者や高齢者だけでなく,子どもや妊婦,けが人,または左ききの人など,すべての人に使いやすいモノづくりをめざす考え方をユニバーサルデザインという。乗り物や建物,公共施設から街づくり,家具や食器,文房具にまで及ぶ。平均的な使い手を対象とした大量生産型のデザインをみなおし,1人ひとりに即した多様なデザインの製品を用意し,使い手が選択して使用する。90年代はじめ,アメリカの建築家ロナルド・メイスが提唱した。日本でもひろがりをみせている。

ユニバーサルデザインは,「全ての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人々が利用することができるようにデザインすることをいう。

ハヴィガースト

018 p76の25行目~p77の6行目

アメリカの教育学者ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,つぎのようなものをあげている。

①同世代の同性・異性の友人との洗練された人間関係をつくること

②男性または女性としての役割を理解すること

③両親や他のおとなから情緒的に自立すること

④経済的独立,職業選択や結婚,家庭生活のための準備をすること

⑤社会的責任のある行動を求め,かつなしとげること

⑥価値や倫理の体系を学習し,適切な科学的世界像を形成すること

019 p59の5行目~12行目

アメリカの教育学者ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,次のようなものをあげている。

(1) 同世代の同性,異性の友人との洗練された人間関係をつくること。

(2) 男性または女性としての役割を理解すること。

(3) 両親や他のおとなから情緒的に自立すること。

(4) 経済的独立,職業選択や結婚,家庭生活のための準備をすること。

(5) 社会的責任のある行動を求め,かつなしとげること。

(6) 価値や倫理の体系を学習し,適切な科学的世界像を形成すること。

ハヴィガーストは発達課題という概念を最初に提言したと言われている。この概念は後にエリクソンなども唱えるようになり,その内容は多岐に及んでいる。

エリクソン

018 p76の6行目~15行目

エリクソンによれば,アイデンティティ(自己同一性)とは,「自分とは何者であるか」という問いにこたえるものであり,自分の自分らしさを意識させるものである。アイデンティティの確立とは,無自覚的に生きてきた自分や,家族や周囲の期待にすなおに従っている自分と,みずからは理想と考え,みずからそうありたいと思っている自分とを対峙させつつ,両者を統合してより一貫した自分自身をつくりあげることである。こうした自己がうまく形成されないと,「自分がわからない」「自分と他人との心理的距離がうまくとれない」といった心理的障害を経験することになる。思春期にみられる拒食症・過食症やひきこもり,あるいはステューデントアパシーと呼ばれる症状などはその例である。

019 p58の1行目~8行目

青年は,心理的な動揺や葛藤を経験しながらも,少年期の自分をのりこえ,新しい自立した自分をつくりはじめる。「どんな自分が最も自分らしいか」「自分は周囲の人々や社会から何を期待されているのか」といった問いに直面し,それに対する答えを模索しはじめる。アメリカの心理学者エリクソンは,このような疑問を解決しながら,しだいに自己を確立していくことをアイデンティティ(自我同一性)の確立とよんだ。

エリクソンは大人としての役割を猶予されている期間としてモラトリアムという概念を提唱した。学説をまとめるという作業がこのような問題では効果的である。体系化する練習をしておきたい。

レヴィン

018 p72の6行目~9行目

人は12~13歳になるとそれまでの児童とも,成人のそれとも異なる心理傾向をもちはじめる。青年はもはや子どもではないと同時に,いまだおとなでもない。こうした状態を境界人(マージナルマン)という。

019 p57の欄外

心理学では,複数の集団のいずれにも完全に所属できない人間を境界人(周辺人,マージナルマン)とよぶ。境界人の特徴は心理的に不安定なことである。

レヴィンは子どもの集団と大人の集団の境界にある青年期を迎えた人をマージナルマン(周辺人)とよんでいる。

反動形成

018 p75の欄外

資料「防衛機制の種類」

019

「欲求不満の解消」

反動形成という考え方はフロイトの心理学でいわれた用語である。防衛機制の種類の資料で用語の意味と具体的な例とを合わせて理解しておきたい。

キャリア

018 p82の16行目~21行目

近年,不況のもとでの就職難という状況はあるが,現代の若者のなかには,就職の意思決定を先にのばしたり,自己についても,職業についても十分な吟味をしないまま,就職や進路選択をしている者も多い。そのため,職場不適応,離転職などの不適応がおこるとともに,短期間に離転職をくりかえす生活で,技能や能力の開発ができず,十分なキャリア形成につながらないという問題がある。

019 記載なし

「キャリア」とは「生きる過程で経験する立場や役割の連続」であり、「キャリア教育」は「生徒が人生全体の中で生きる力を育てるための教育」である。よって,生涯にわたって全ての生活を含むことになる。職場での就労体験は中学校では職場体験、高校ではインターンシップと呼ばれている。

OECD(経済協力開発機構)

018 p256の欄外

先進国が世界経済全般の問題を協議するための機関。経済成長の維持,途上国援助,世界貿易の拡大などを主たる課題とする。30か国が加盟

019 記載なし

産業の分類方法には様々なものがあるが,その中でも最も基礎的な分析方法は第一次産業,第二次産業,第三次産業の三つに分類するものである。

地球環境問題

018 p10の13行目~23行目

現在心配されている地球環境問題には,温暖化,オゾン層破壊,海洋汚染,酸性雨,砂漠化,熱帯雨林の減少,野生生物種の絶滅などがある。なかでも産業活動との関連性が深く,また,地球環境に対して最も深刻な影響を与えると考えられているのが地球温暖化である。

019 p6の6行目~10行目

工業化にともない,石炭や石油などの化石燃料を大量に使用したため,多量のCO2(二酸化炭素)が排出された。CO2は濃度が高くなると,地表から放出される熱をにがしにくくし,地球の気温を上昇させる(温室効果)。近年,CO2などの温室効果ガスの濃度が高まり,地球の気温が上昇している(地球温暖化)。

地球環境問題は,一部の地域の問題ではなく地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などのように一つの地域を越える地球規模の環境問題のことをいう。

生物多様性条約

018 p13の欄外

特定の生物種や生息地域に限らず,生物の多様性を包括的に保全し,生物資源の持続可能な利用を行うため1992年の地球サミットで採択された。

019 p13の欄外

1992年採択。特定の地域や種だけではなく,生物全体の多様性の保全をすすめる条約。

生物多様性条約は1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議で調印された。もともと生物に国境はないので,多くの国で協力して取り組む必要があるため,多国間でルールを設定することになった。

オゾン層が破壊

018 p12の1行目~8行目

成層圏にあるオゾン層は,紫外線の大部分を吸収する性質をもっている。しかし,南極上空ではオゾンホールと呼ばれるオゾン層がうすくなった部分が頻繁にみられるようになっている。原因は冷蔵庫やクーラーの冷媒,半導体の洗浄剤やスプレーの噴霧剤として使われていたフロンガスで,オゾンを破壊する性質をもっている。オゾン層が破壊され,紫外線の量が増えると,植物の生育に影響したり,人間では皮膚がんや白内障が増えるおそれがあるといわれている。

019 p11の欄外

地上12~25km上空にあるオゾン層は,太陽からの有害な紫外線を吸収している。しかし,ハイテク産業の洗浄剤や冷蔵庫の冷媒などに使われるフロンガスがこのオゾン層を破壊し,極地帯でオゾンホール(オゾン層のうすくなった部分)が確認されている。皮膚ガンの増加など人体への影響が懸念される。

オゾン層はフロンガスによって破壊される。

バーゼル条約は,有害廃棄物を移動するときの制限や輸出入の手続きを規定したもので,廃棄物を輸出する場合には輸入国に事前に了解を得るであるとか適切な処理が行われなかった場合の措置について等が定められている。

人口抑制政策は,主として発展途上国で人口の増加を抑える政策をさしている。代表的なものに中国の「一人っ子政策」がある。発展途上国では経済発展が続いているものの,それを上回る勢いで人口が急増しており,実質的な発展が妨げられる傾向が背景にある。

森林破壊

018 p13の4行目~11行目

中南米,アフリカ,東南アジアの熱帯林の減少が著しく,FAO(国連食糧農業機関)の調査では,世界全体で年間約1500万ヘクタール,アフリカやアジアで約400万ヘクタール,南米で約700万ヘクタールの熱帯林が年々消滅している。

このような森林破壊は,環境への配慮を欠いた商業目的の伐採や,耕地・放牧地の拡大によって,また熱帯林の喪失は,発展途上国の人口爆発による耕地拡大,燃料に用いる薪炭の過大な採取などによってももたらされている。

019

p10の「地球環境の危機」

森林破壊の構造を理解したい。まずその前提として,熱帯林は20世紀後半より減少している。その理由として,先進国向けの木材輸出、途上国における焼畑農業などが考えられる。発展途上国内部の状況としては貧困と人口爆発があげられる。

鳥インフルエンザ

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

鳥インフルエンザは先進国における感染例がある。

国連食糧農業機関(FAO)

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

国連食糧農業機関は,世界経済の発展と人類の飢餓からの解放を目的としている。具体的には,世界各国国民の栄養水準及び生活水準の向上と食糧及び農産物の生産及び流通の改善,農村住民の生活条件の改善といった施策を行っている。

遺伝子組み換え農作物

018 p123の9行目~14行目

1990年代後半から,遺伝子組み換え(GM)作物が登場したり,BSE(牛海綿状脳症)などの問題が発生した。こうしたことの背景には,効率性を重視して自然の摂理までこえようとする農業経営のあり方がある。これに対して,食の安全性を保つためにトレーサビリティ・システムが導入されるようになり,有機農業や産地直送が消費者の支持をえてひろがってきた。

019 p93の欄外「表示される遺伝子組み換え食品」

遺伝子組換え農産物は,日本を含め複数の国で表示を義務づけている。

ハンガーマップ(飢餓マップ)

018 記載なし

019 p144~p145「飢餓マップからみた世界」

ハンガーマップから,アフリカが最も飢餓状況が深刻であるということを読み取ることができる。

育児・介護休業法

018 p135の6行目~11行目

1992年に,出産後の一定期間を育児のために父母のどちらでも休職することができることを定めた育児休業法が施行され,1995年から育児休業中の所得も一部認められるようになった。さらに,同年,介護を必要とする家族をもつ労働者に,連続3か月間の休業を認める育児・介護休業法(改正育児休業法,1999年施行)が制定された。

019 p51の欄外

1991年に,男女を問わず労働者は,子どもが満1歳になるまで育児のために休職できることなどを定めた育児休業法が制定された(1992年施行)。1995年には,介護が必要な家族をもつ労働者は,連続3か月の休みをとることができることなどを定めた育児・介護休業法(改正育児休業法)が制定され,1999年から介護休業制度がはじめられた。さらに2005年からは,子どもが保育所に入所できない場合の育児休業の半年間延長や,年5日の看護休暇制度も認められるようになった

育児・介護休業法は少子・高齢化が進む中、男女労働者が仕事や育児・介護を両立させ、充実した職業生活を送るためにつくられた。具体的にこの法律は,育児や家族の介護を行う労働者の職業生活,家庭生活の両立を支援することを目的としておりあらゆる事業所に適用される。

ゴールドプラン

018 p44の1行目~10行目

北欧諸国の事例に学びながら,日本でも1990年のゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10か年計画),さらに1995年からの新ゴールドプランによって,本格的な高齢社会政策が開始された。このプランにより,重度の障害をもつ高齢者のための特別養護老人ホームやケアハウスなど,施設介護の充実化がはかられるとともに,日本でははじめて,在宅介護重視の方針が示された。

019 記載なし

ゴールドプランは,高齢者保健福祉施策をより一層すすめるためのプランをいう。

合計特殊出生率

018 p62の欄外

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので,一般に晩婚化や非婚化がすすんでいるときには大きく低下するとされている。

019 p50の4行目~10行目

わが国の合計特殊出生率は,1975年に2.0を割り込んで以来,低下傾向にあり,2007年には1.34となった。このように出生率が低くなったのは,未婚や晩婚の女性が多くなるとともに,結婚しても子どもをうまない夫婦が増えたからである。こうした価値観やライフスタイルの変化とともに,女性の社会進出に対応した育児施設・制度の不備や,住宅費や子どもの教育費が高いなど,子育てへの社会的な支援体制が十分でないこともその原因である。

合計特殊出生率は,ひとりの女性が一生の間に出産する子どもの平均人数を推定する値をいう。具体的には,15歳から49歳までの女性の出生率を合計したものである。人口維持にはこの数値が2.07であるとされるが,日本は約1.3となっている。

国連環境計画(UNFP)

018 p127の12行目~16行目

1972年にストックホルムで国連人間環境会議がひらかれた。この会議は地球環境問題についての初の国際会議であり,人間環境宣言の採択や国連環境計画(UNEP)の設置など,国際的な環境保全への第一歩が踏み出され,「かけがえのない地球」を世界中に再認識させた。

019 記載なし

国連環境計画は,環境問題についての国際的な取組みの中心となる役割を果たしている国連の機関である。1972年の国連総会で設立された。「人間環境宣言」と「国連国際行動計画」を具体的に実施するための機関と位置づけられ、他の国連諸機関による環境問題に関する活動を調整することなどを目的としている。

国連人口基金(UNEPA)

018 記載なし

019 記載なし

国連人口基金は,人口と家族計画に関する調査や研究を推進し,政策の立案・実施することによって国際協力を進めている。具体的には,発展途上国の人口に関わる事業に資金や技術を提供している。

国際協力機構(JICA)

018 記載なし

019 記載なし

国際協力機構は,独立行政法人で発展途上国の開発や復興,経済の安定を目指すことを通じて、国際協力を促進し,国際経済社会の健全な発展を目指すことを目的にしてつくられた。

アジェンダ21

018 p128の14行目~17行目

地球の温暖化を阻止し,長期的な気候の安定化をはかる気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)や生物多様性条約,森林・熱帯林の保全と開発に関する森林原則が出され,これらを実行に移すための行動計画として「アジェンダ21」が採択された。

019 記載なし

アジェンダ21は,1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミット(環境と開発に関する国際連合会議)で採択された21世紀に向けて持続可能な開発を実現するために各国が実行すべき行動計画のことをいうのであって持続可能な開発に関する世界首脳会議ではない。

食品偽装は,食料品を小売りしたり卸売りをするときに,消費期限(賞味期限)、生産地などを偽って表示したまま流通・販売させた事件が続き,その全体をさしていうときの言葉である。

悪質商法

018 p131の15行目~17行目

2000年には,不当契約や悪質業者から消費者の利益を守ることを目的とした消費者契約法が制定された。また,消費者行政を一元化するために,2009年に消費者庁が設置された。

「消費者問題関連年表」

019 p93の19行目~23行目

2000年には,不当契約や悪質業者などから消費者の利益を保護することを目的とした消費者契約法が制定された。また,消費者行政を一元化するため,2009年には消費者庁が設置された。消費者の立場を守るためには,企業や行政の側のいっそうの努力とともに,消費者自身の自主的な判断力を高めることがたいせつである。

「消費生活相談件数と商品・役務別相談件数」

悪質商法は,言葉たくみに高額な商品等を売りつける商法一般をいう。

その手口は多様で、街で声をかけたり、訪問販売やダイレクトメール、電話勧誘等がある。「金が儲かる」「美しくなる」「無料」等の言葉で,気がついたときには契約書にサインをしてしまうという商法全体をさしていう。

製造物責任法(PL法)

018 p131の14行目~15行目

1995年には,欠陥商品による被害の救済を目的に製造物責任法(PL法)が施行

019 p93の16行目~19行目

1995年には,欠陥商品による被害の救済を目的に製造物責任法(PL法) が施行された。これによって,製品の欠陥によって被害が生じた場合,メーカーは過失がなくても損害を賠償する責任を負うことになった。

製造物責任法は,欠陥商品から消費者を守る法律のことをいう。消費者が品質の悪い商品を購入して被害を受けた場合,被害者はその商品をつくった会社に責任を求め、損害を補償させることができるという法律のこと。アメリカでははやくから導入されており,1995年にようやく日本も制定するに至った。

キャッチセールス

018 記載なし

019 記載なし

キャッチセールスというのは繁華街でアンケート調査などと言って通行中の市民を呼びとめ、喫茶店や営業所等に連れて行き、「契約に応じない限りここからは出られない」と思わせて商品やサービスの契約をさせる商法のことをいう。

クーリングオフ

018 p130の10行目~12行目

訪問販売などでは,契約を結んだ後でも,一定の期間内であれば契約を解消できるクーリング・オフの制度があることも知っておく必要がある。

019 p92の14行目~16行目

契約には責任がともなうことに注意しなければならない。また訪問販売などでは,一定期間内であれば,無条件で契約を解除できるクーリングオフがあることも知っておく必要がある。

クーリングオフというのは,割賦販売や訪問販売等で購入契約をした消費者が、一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができるという制度のことをいう。

キノホルムという整腸剤を服用したことにより副作用としてスモン症を引き起こしたと考えられているので,薬害エイズの問題は別の問題である。

食育基本法は平成17年に成立した法律である。一方、食肉加工卸会社が行った偽装事件は平成19年のことである。よって,問題文中のような原因と結果という関係は成立しない。

会社法

018 p121の12行目~15行目

2002年には中小企業挑戦支援法が成立して,設立後5年までは資本金がいくらでもかまわないという,いわゆる「1円起業」制度がはじまった。さらに,2005年成立の会社法によって必要とされる最低資本金の制限がなくなった。

019 p72の欄外

2005年の会社法により,有限会社は株式会社に統合,合同会社が新設された。また,株式会社設立時の最低資本金規制が撤廃され,資本金1円での起業が可能となった。

会社法が平成18年に施行されてから,最低資本金制度が廃止され、資本金1円から株式会社の設立が可能となった。

リストラクチャリング

018 p119の5行目~7行目

過剰な生産設備をかかえる企業は,経営の再構築(リストラクチャリング)の名のもとに大幅に人員を削減し,2002年には失業率が5.4%にまで上昇し,1953年に統計をとりはじめて以来,最悪の記録となった。

019 p96の欄外

リストラクチャリング(企業の再構築)。不採算部門からの撤退,組織の簡素化などをともない,人員の削減もおこなわれる。

リストラクチャリングはもともとは企業が事業を再構築することをいう。

フィランソロピー

018 p97の欄外

フィランソロピー 企業のさまざまな社会的貢献活動や慈善的寄付行為。

019 p73の欄外

社会的貢献活動や慈善的寄付行為(フィランソロピー),芸術・文化への支援活動(メセナ)なども期待されている。

フィランソロピーは,企業の社会的貢献をさして使われる場合が多い。この貢献には企業が法人として貢献する場合もあれば,所属している社員による貢献もある。

ニッチ産業は,すき間産業のこと。企業が他の業者が入ってくることのない産業で商売を行うことで独占に近い状態で商売を行うことができる。

価格と取引量の変化

018

p93の欄外

完全競争市場では,市場価格は需要と供給の関係で変動する。需要曲線DDと供給曲線SSの交点Eの価格が均衡価格である。技術革新でコストがさがると(同じ価格で供給できる量が増えるため)供給曲線はS'S'となり,需要と供給とが等しくなる点EはE2になる。一方,所得の増大などによって需要が増えると需要曲線はD'D'となり,その結果,EはE1に落ちつく。

「需要曲線と供給曲線」

019

「需要・供給と価格の関係」

商品の人気がなくなったということは,需要は増加するのか?それとも減少するのか?を考える。人気がなくなったのだから需要は減少することに気付いてほしい。次に,そのような場合に価格は上がるのか下がるのかを考える。人気のない商品の価格は下がることに結びつければ需要曲線は下に移動する。下というのは左側をイメージしてほしい。価格が下がれば売り手の気持ちはどうだろうか? ここから取引量が減少することに気付き正解に近づくことができる。

消費者保護基本法

018 p131の11行目~14行目

日本でも1968年に消費者保護基本法が制定され,消費者の利益と安全を守るための施策が講じられるようになった。地方公共団体も,各地に消費者センターを設置して,消費者の要望に対応している。

019 p93の12行目~15行目

日本でも1968年に,消費者保護基本法が制定され,消費者の利益・安全を守るための政策がとられるようになった。また,消費者主権の考え方もひろがり,地方公共団体も各地に消費者センターを設け,消費者の要望を受けとめるなどの対策を講じている。

消費者保護基本法は,1968年に高度経済成長下の消費者を守ることを目的として定められた。その後に規制緩和であるとか情報化社会の進展など社会の変化に対応するべく2004年に消費者基本法に改正された。

犯罪被害者等基本法

018 p177の欄外

「刑事被収容者処遇法」は,被疑者を勾留する場所として,警察にある留置場を本来の拘置所に代用することを認めていて,代用刑事施設(代用監獄)と呼ばれている。代用刑事施設は自白強要の温床になるなどの問題点が指摘され,規約人権委員会(→p.227)は被拘禁者の権利を侵害する可能性の高い代用刑事施設の廃止を勧告している。なお,犯罪被害者の人権に関しては,その権利を明記した犯罪被害者等基本法が制定された(2004年)。

019 記載なし

犯罪被害者等基本法は第一条にその目的として「この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。」と定めている。加害者の刑罰については刑法で定められている。

高齢者虐待防止法

018 記載なし

019 記載なし

高齢者虐待防止法は,2006年の4月の施行である。一方の介護保険制度は2000年度から実施されている。

社会保障給付費の割合

018

「社会保障の国際比較」

019 記載なし

日本の社会保障給付費の割合は先進国の中では低い水準になっていることをイメージとして持っていたい。

団結する権利

018 p180の16行目~18行目

労働者に団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権を認めて,使用者と実質的に対等な交渉ができるように保障しているのである

019 p115の2行目~7行目

日本国憲法は,労働者の権利を認めることによって,人間としてふさわしい生活を維持できるように保障している。勤労権(第27条)や労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を労働基本権として保障し(第28条),労働者が組合をつくったり,ストライキをおこなったことを理由に刑罰を科したり,解雇してはならないとした。

団結する権利について,これは非正規労働者にも認められている権利である。

労働委員会

018 p132の20行目~22行目

労働関係調整法は,労使の主張が対立して当事者だけでは解決できないとき,労働委員会が斡旋,調停,仲裁などの方法で調整できることを定めている。

019 p94の欄外

斡旋は,労働委員会の指名する斡旋員が争議の自主的解決をうながすこと。調停は,労働者側委員・使用者側委員・公益委員の三者からなる調停委員会が調停案を示し,労使双方にその受諾を勧告すること。仲裁は,労働委員会の設ける仲裁委員会が労使双方に強制力のある裁定をおこなうこと。

労働組合法によると「労働委員会は、使用者を代表する者,労働者を代表する者及び公益を代表する者各同数をもつて組織する。」とし,「中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。」と定めている。

弾劾裁判所

018 p187の5行目~7行目

裁判官は,心身の故障のため職務をおこなうことができないと裁判で決定された場合,または,国会に設けられる弾劾裁判所の裁判による場合以外には,罷免されないものとする

019 p131の8行目~11行目

最高裁判所の裁判官は,適任かどうかを国民投票によって審査される(国民審査,第79条2・3項)。また,両議院の議員で組織される弾劾裁判所は,ふさわしくない行為をした裁判官を訴追しやめさせることができる。

弾劾裁判所は,裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するかどうかの弾劾裁判を行う国家機関のことである。これ以外にも心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたときや,国民審査において、投票者の多数が罷免を可とした場合には裁判官は罷免される。しかし,裁判の独立を守るために,裁判官の身分は手厚く保障されているということは大切なポイントである。

裁判員制度

018 p188の6行目~12行目

裁判員制度とは,市民が裁判員として重大な刑事事件の裁判に参加し,裁判官といっしょになって被告人が有罪かどうか,有罪の場合,どのような刑にするかを決めるしくみである。2004年の裁判員法によって誕生し,2009年からスタートした。

「裁判員制度」

019 p131の欄外

20歳以上の国民から選ばれた「裁判員」が,殺人などの重大事件について,有罪か無罪か,またどのくらいの刑罰にするのかを,職業裁判官とともに決める制度。2009年からはじまった。

裁判員制度は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立したことにより平成21年5月から始められた制度である。これは,国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,そして有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度である。同様の制度はアメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリアでも行われている。

公判前整理手続

018 記載なし

019 記載なし

公判前整理手続きは「こうはんぜんせいりてつづき」とよむ。これは,刑事裁判で公判の前に争点を絞り込む手続のことをいう。

選挙運動期間中の戸別訪問

018 p203の14行目~15行目

戸別訪問の禁止や文書配布の制限など,選挙運動に強い制限が加えられているのも特徴である。

019 p135の9行目~13行目

わが国では,選挙運動の自由と公正をはかるために,公職選挙法や政治資金規正法などが制定されている。また,戸別訪問を禁止したり,びらなどの文書配布や街頭での宣伝を制限するなど,選挙活動に強い規制が加えられている。

選挙運動期間中の戸別訪問は公職選挙法で禁止されていることを知っている必要がある。

オピニオン・リーダー

018 記載なし

019 記載なし

オピニオン・リーダーというのは,集団が意思を決める際に大きな影響を与える人のことをいう。

世論調査

018 p46の1行目~2行目

テレビや新聞の世論調査をはじめ,政府や地方自治体も,国民や住民の実態や意識を探るため各種の調査を実施します。

019 用語はあるが出題の趣旨に添った記述なし

世論調査は,無作為に選ばれた一定数の人々から意見を集め、集団や社会などの動きを調べることをいう。

パブリックコメント

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

パブリックコメントは行政機関などが規則や命令などを制定しようとする際に、広く市民から集める意見や情報などのことをいう。

アジアNIES

018 p255の11行目~p256の3行目

東アジアも急速な変化をみせている。1980年代に,韓国,香港,台湾,シンガポールが飛躍的な経済成長をとげ,OECD(経済協力開発機構)はこれらの国と地域をアジアNIES(新興工業経済地域)と呼んだ。これにタイ,マレーシア,インドネシア,フィリピン,ベトナムなどがつづき,東アジア・東南アジアの経済成長率は,世界平均をはるかに上回るものになった。

019 p163の10行目~12行目

発展途上国のなかでも,石油など資源を保有している国や新興工業経済地域(NIEs,ニーズ)のように,アメリカなど世界市場への輸出で高い成長を実現した国や地域が,あらわれた。

アジアNIEsは韓国,台湾,香港,シンガポールなどの新興工業経済地域を指す。発展途上国の中から20世紀後半以降急激な経済成長を実現させた国々でもある。

サブプライムローン問題

018 p252の欄外

2006年秋以降,アメリカで住宅バブルが崩壊し,低所得者向けの住宅ローン(サブプライムローン)が不良債権化した。サブプライムローンは証券化されて多くの金融商品に組み込まれ,次々と転売されたため,世界の各国で金融機関が危機に直面することになった。

019 p155の欄外

2006年以降,アメリカで住宅バブルが崩壊し,低所得者向けの住宅ローン(サブプライムローン)が回収困難になるケースが急増し,アメリカの多くの金融機関で多額の損失が発生した。さらに,サブプライムローンは多くの金融商品に組み込まれ,各国の金融機関に転売されていたため,金融不安がひろがった。

サブプライムローン問題は,もともと信用が低い人々に融資をしたのであるが,不動産価格が上昇し続けることを前提にした融資であったために,不動産価格の下落と共に債務不履行が発生してしまったという問題。

貿易摩擦

018 p265の18行目~p266の10行目

1980年代,日本とアメリカは深刻な貿易摩擦を経験した。これは80年代に自動車や半導体などを中心に激化し,1990年代にはフィルム,鉄鋼,板ガラスなどにもひろがった。

1980年代前半,アメリカではドル高がつづき貿易赤字が拡大した。このため,1985年のG5プラザ合意でドル高是正がはかられ,円高・ドル安になったが,それでも日本の黒字は解消されなかった。1989年,日米構造協議で,両国の経済構造全般について議論がかわされ,1993年には日米包括経済協議へと発展した。

また,2002年にアメリカが鉄鋼のセーフガードを発動したことに対し,日欧が報復関税を示唆するなど,新たな摩擦も懸念される。経済摩擦は,当事国の友好関係だけでなく,他の国々にも政治的,経済的な悪影響を及ぼす。日本やアメリカなどは,経済大国としての国際的責任からも,摩擦回避にむけての努力をつづけていく必要がある。

019 p87の欄外

1980年代にはいると,アメリカの経済政策の影響もあって,日本の貿易黒字は急増し,貿易摩擦が深刻になった。拡大したアメリカの貿易赤字を縮小させるため,ドル高の是正が合意された。

貿易摩擦を回避するために日本はアメリカ国内など海外に生産拠点を移していった。

ドイモイ

018 p256の欄外

社会主義への市場経済システムの導入と,外資の誘致によって経済の立て直しをめざしたベトナムの改革・開放路線。ドイモイ政策を受けて1990年代には,海外の投資ブームがおき高度成長が軌道にのった。

019 記載なし

ドイモイはベトナムの政策である。

アジア通貨危機

018 p256の4行目~6行目

1997年,ヘッジファンドの投機的な資金移動などから,タイの通貨バーツの国際的価値が暴落し,他のアジア諸国にもつぎつぎに波及して,アジア通貨危機と呼ばれる景気後退が発生した。

019 p155の欄外

1997年には,ヘッジファンドとよばれる巨額の投資資金がタイに流出入したために通貨危機が発生し,タイの経済が混乱した。その影響は,マレーシア,インドネシア,韓国,ロシア,ブラジルにまで及んだ。

アジア通貨危機は,1997年にタイを震源地として始まった,アジア各国にまでに広がった急激な通貨下落のことである。この危機は東アジア、東南アジアの経済に多大なる悪影響を及ぼした。

ヘッジファンド

018 p256の欄外

株や債券を短期間につぎつぎに売買して,投機的な利益を追求する投資信託の一種。1980年代以降急速に

019 p155の欄外

ヘッジファンドとよばれる巨額の投資資金がタイに流出入したために通貨危機が発生し,タイの経済が混乱した。

ヘッジファンドは,定義することは困難だが,代替投資の一種であると考えられる。多様な手法を使って柔軟に投資を行っている。公募ではなく私募により資金を集めているところが共通点である。

HDI(人間開発指数)

018 p271の14行目~19行目

人間開発指数は,人間開発の三つの側面(長命で健康に生活すること,教育を受けること,人間らしい生活水準をえること)に注目した指標で,平均寿命・就学率・識字率・1人あたりGDPをもとに算出される。

019 記載なし

HDIは,それぞれの国の人々の生活の質を計測して示す指標である。具体的には一人あたりGDP,平均寿命,識字率,就学率などをもとに計測する。

UNCTAD(国連貿易開発会議)

018 p233の7行目~16行目

(国連は)総会決議により国連貿易開発会議(UNCTAD),国連開発計画(UNDP),国連工業開発機関(UNIDO),国連環境計画(UNEP)などを設置して,戦後生じた南北問題や人口・環境といった地球的問題にも対応し,また国連人間環境会議や国連環境開発会議(地球サミット),世界人口会議,国連海洋法会議をひらいて,国際平和と正義の両立を模索している。

019 p162の14行目~16行目

1964年に,国連貿易開発会議(UNCTAD,アンクタッド)が設立され,国際協力によって途上国の工業化と貿易拡大をはかることが決められた。

UNCTADは発展途上国の貿易,投資,開発の機会を増やして南北問題の格差を是正するために国際連合がつくった会議である。

IBRD(国際復興開発銀行)

018 p264の6行目~8行目

通貨の安定と短期の貿易資金融資をおこなうIMFと,経済発展にむけた長期の融資をおこなう国際復興開発銀行(IBRD,世界銀行)が設置された。

019 p158の欄外

IMFと同時に,国際復興開発銀行(世界銀行)が設立され,戦後復興のための資金を融資した。その後,世界銀行は,発展途上国の経済開発のために貸し付けをおこなうことをおもな業務とするようになった。

ハヴィガースト,エリクソンの学説をまとめておくとよい。

ニクソン-ショック

018 p117の18行目~20行目

1971年8月,アメリカは金とドルとの交換停止を発表し(ニクソン-ショック),12月には1ドルが360円から308円に切りさげられ(円の切りあげ),日本経済は大きな打撃を受けた。

019 p158の11行目~13行目

1971年には,金・ドル交換停止(ニクソン-ショック)に追い込まれた。

ニクソン-ショック1971年8月に発表されたドルと金との交換停止を宣言したことをいう。これによってブレトン・ウッズ体制は終了し,変動為替相場制がはじまることになる。

域内貿易依存度

018 記載なし

019 記載なし

資料読み取り問題。まずはじめにBとCがASEAN+3かNAFTAのどちらかであるということを読み取れるかどうかがポイントである。その次に,残されたAとDがMERCOSURかEUになるはずだという点に気がつきたい。また,ASEAN+3は域内貿易依存度が輸入の方で高まっているというところに注目したい。これでBがアになるのではないかと考える。以上から選択肢が⑤か⑦のどちらかに絞られた上で最終的に⑤が正解であるということがわかる。

日本のODA(政府開発援助)

018 p270の4行目~10行目

日本のODA(政府開発援助)の額は1991年から2000年まで世界一であった。2005年には131億4658万ドルとなり,なお世界第二位の援助額である。GNI比率では他国と比べて高くなく,贈与比率の低さも指摘されている。一方,米国やEU諸国は2002年の国連開発資金国際会議で,2015年までに世界の貧困を半減させるという国連のミレニアム開発目標実現のためODAを増加させている。

019 p169の16行目~22行目

日本のODA額は,1970年の4.6億ドルから2005年には133億ドルに達したが,対GNI比率は0.3%(2005年)で,国際的な目標の0.7%には遠く及ばない。特徴として,アジア諸国中心で有償援助(借款)の比重が大きいこと,交通・通信・発電所など産業基盤整備に重点をおくことが指摘できる。これは援助対象国の経済成長に寄与する反面,日本企業進出の環境整備だとする批判もあった。無償援助の割合は増えているが,医療・教育など生活関連分野の援助を増額することも必要となろう。

日本のODAの特徴は,約60%が貸し付けになっているというところ,アジア向けの援助が多いというところ,発電所や道路などの公共事業が多いところが特色となっている。

DAC(開発援助委員会)

018 p270の欄外

OECDの下部組織として発展途上国の援助を調整し促進する役割をはたしている。現在22か国が加盟。

019 p163の16行目~18行目

先進国の側も,発展途上国の貧困を放置できないという認識にたち,開発援助委員会(DAC)を中心に経済協力をおこなってきた。

DACの目的は,発展途上国援助の量的拡大とその効率化を図ること,加盟国の援助の量と質について定期的に検討を行うこと,贈与ないし有利な条件での借款の形態による援助の拡充を援助努力によって確保すること等が挙げられる。