2008年度 センター試験【現代社会】解説

第1問

冤罪

018教科書 p177 12行目~19行目

「憲法は,第31条で,法の定める適正な手続きによらなければ刑罰を科せられないとして,適正手続主義と罪刑法定主義の原則を定め,第33条以下では,刑事事件の被疑者や被告人の権利を守るための手続きを詳細に定めている。逮捕や捜索についての令状主義の原則(第33条,第35条),自白のみによる処罰の禁止や黙秘権の保障(第38条)などがそれである。これらは,冤罪(無実の罪)をふせぐためにも,厳格に守られなければならない。」

「冤罪事件の再審裁判」

019教科書 p111 7行目から11行目

「どのような行為が犯罪となり,それに対してどのような手続きで刑罰が科されるかは,事前に明確に法律で定めていなければならないとした(法定手続きの保障,罪刑法定主義,第31条)。しかし,こうした規定があるにもかかわらず,なお冤罪(無実の罪)事件はなくなっていない。」

無実の罪のこと。自白が最も有効な証拠であるとして死刑が確定した後に再審によって無実となった事件が複数あることを知っている必要がある。

判員制度

018教科書 p187 12行目~14行目

「裁判そのものに一般市民が直接参加する制度として,陪審制や参審制をとる国も多い。日本でも,参審制に近い裁判員制度の導入が予定されている。」

「裁判員制度のしくみ」

019教科書 p131 16行目~17行目

「日本でも,司法制度改革の一環として,参審制に近い裁判員制度が導入される。」

裁判員は無作為でくじで選ばれること,殺人事件など特定の刑事事件について評決すること,そして守秘義務が課せられていることを理解していれば正解にたどりつける。

検察審査会

018教科書 p188 右側の21行目~27行目

「日本では,1923年に陪審法が制定され,陪審制が実行されたことはあったが,1943年以来停止されていた。現行制度では,選挙人名簿からくじで選ばれた検察審査員が,検察官による不起訴処分の是非を一般国民の視点で審査する検察審査会がある。」

019教科書 記載なし

一般国民の視点から審査するという検察審査会があるということを知っている必要がある。

傍聴

018教科書 p220 3行目~6行目

「裁判は公開によっておこなわれ,誰でも自由に傍聴できることを知っていますか。裁判が公開されているのは,裁判が公正におこなわれるように,市民の監視が必要であると考えているからです。みなさんは,たんに「現代社会」の学習のためだけではなく,まさに市民の一人として傍聴に参加するのです。」

019教科書 記載なし

裁判の傍聴において,法廷ではメモをとることが認められているということを知っている必要がある。

国民審査

018教科書 p187 10行目~12行目

「最高裁判所裁判官の国民審査は,国民による一種のリコール制度として,裁判所に対する民主的統制の意義をもつ(第79条2~4項)。」

019教科書 p131 8行目~10行目

「最高裁判所の裁判官は,適任かどうかを国民投票によって審査される(国民審査,第79条2・3項)。」

国民審査で罷免された最高裁の裁判官はこれまでにいないということを知っている必要がある。

裁判官の任命

018教科書 p192 3行目~4行目

「最高裁判所長官の指名と裁判官の任命(第6条2項,第79条1項,第80条1項)なども内閣の権限とされている。」

019教科書 p128 10行目~12行目

「天皇の国事行為に対する助言と承認(第3・7条),最高裁判所長官の指名,その他の裁判官の任命(第79条1項・第80条1項)なども内閣の権限とされている。」

日本国憲法第80条では「下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣でこれを任命する」とされている。

司法制度改革

018教科書 記載なし

019教科書 p131 16行目~19行目

「日本でも,司法制度改革の一環として,参審制に近い裁判員制度が導入される。また,裁判官を弁護士その他の法律家のなかから選出する(法曹一元)制度の採用も提唱されている。」

司法制度の改革は大きく分けて国民の司法参加を進めようというものと,裁判官・検察官・弁護士の拡大を進めようというものに分けることができる。前者では裁判員制度を,後者ではロースクールの設置をおさえておくとよい。

再審

018教科書 p178 1行目~8行目

「刑罰が裁判で確定したあとに,事件の事実認定に合理的な疑いがでてきたときは,もう一度裁判をやり直す制度が定められている。これが再審制度である。白鳥事件再審請求で,最高裁は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則を再審にも適用し,新証拠と他の全証拠を総合的に評価して確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせればたりるという基準を示して以来,再審への門をひろげた(1975年)。自白が最大の証拠とされて死刑が確定したが,再審によって無罪となった冤罪事件には,免田・財田川・松山・島田の各事件がある。」

019教科書 p111 欄外

「白鳥事件で,最高裁は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則の適用を認め(1975年),再審の門がひろがった。」

「冤罪事件の再審裁判」

冤罪事件の再審裁判にはどのようなものがあり,どのような結果が出ているのかをまとめておくとよい。

社会保障

018教科書 p180 2行目~4行目

「最高裁判所は,憲法第25条の規定は国の政策上の指針を示したもの(プログラム規定)であって直接個々の国民に具体的な権利を与えたものではない,と判断した。」

019教科書 p114 11行目~17行目

「第25条の性格をめぐっては,法的な権利を定めたものであり,憲法にもとづいて生存権の主張をおこなうことができるという法的権利説と,国家に対して生存権の保障を政治的,道義的に義務づけたにとどまり,その具体化は,政府の自由な裁量に委ねられているとするプログラム規定説が対立している。最高裁判所は,朝日訴訟などでプログラム規定説を採用したが,これまで国などの社会保障施策の不備が問題とされた事例は少なくない。」

プログラム規定について知っている必要がある。憲法の規定は政治の指針として示したものであり,裁判所で具体的に主張することはできないというところをおさえる必要がある。

表現の自由

018教科書 p182 欄外

「柳美里の小説「石に泳ぐ魚」の登場人物のモデルとされる女性が,承諾なしに障害や経歴などの私的なことがらをくわしく書かれプライバシーが侵害されたとして,損害賠償と出版の差し止めを求めた訴訟。1審・2審とも,原告をモデルとしたことが容易にわかりプライバシー侵害にあたるとして,出版の差し止めと損害賠償を認め,最高裁も同様の判決を出した(2002年)。文学作品とプライバシーの関係については,三島由紀夫の小説「宴のあと」事件の1審判決が,「プライバシーの権利」をはじめて認め,芸術的価値が高くてもそのことによってプライバシー侵害の違法性がなくなるわけではない,とする判断を示していた(1964年)。プライバシー保護と表現の自由との調整をどうはかるか,むずかしい問題がある。」

019教科書 p117 1行目~5行目

「情報伝達手段が発達し,大量の情報がゆきかう社会となった。そして,個人の名誉やプライバシーと表現の自由とのあいだに衝突がうまれ,人権侵害がおきている。これまでも,通信の秘密の保護,住居の不可侵などの規定により人権は保護されてきたが,十分に対処できなくなっている。」

「石に泳ぐ魚」事件はプライバシー保護と表現の自由との調整を考える際によくあげられる。

在外投票

018教科書 p203 16行目~18行目

「近年になって公職選挙法の改正により,一定の条件のもとで在外投票を認めたり,投票時間を延長したり,船舶上でおこなう洋上投票の制度を導入するなどの改革も,少しずつおこなわれている。」

019教科書 記載なし

在外投票については当初は比例代表区で実施され,現時点では選挙区においても実施されている。

違憲審査権

018教科書 p187 19行目~22行目

「日本国憲法は,裁判所に,いっさいの法律・命令などが憲法に違反しないかどうかを決定する権限を与えた(第81条)。これを違憲審査権といい,憲法の最高法規性を実際に効果的に保障するためのものである。」

019教科書 p130 12行目~17行目

「いっさいの法律・命令・規則・処分などは最高法規である憲法に違反してはならない。そのため裁判所は,具体的な裁判にあたって,それらが憲法に違反していないかどうかを判断する権限を有している(第81条)。これを違憲審査権といい,立法権や行政権によって基本的人権が侵されるのをふせぐためのものである。」

裁判所は全ての法律・命令・規則などが憲法に適合するかどうかを判断する権限を持っているということを理解している必要がある。

(e)地方分権一括法

018教科書 p197 22行目~24行目

「1990年代になって,地方分権がすすめられることになり,99年には地方自治法など,国と地方の関係に関する法律が一括して改定された(地方分権一括法)。」

019教科書 p133 8行目~9行目

「1999年,地方分権一括法が成立し,機関委任事務が廃止されるなど,多くの事務が地方公共団体に移された。」

地方分権一括法のポイントは次のとおり。第一は,機関委任事務を廃止して事務の仕事を再構成したということ。第二は,国と地方との関わり方を見直し,地方自治体の自主性を尊重したものに変更したということ。第三は,多くの国の権限を地方に移すような改正が進められているという点があげられる。

住民運動

018教科書 p207 8行目~11行目

「よりひろい階層の意見・利益や特定の問題についての主張をかかげて活動する社会運動(労働運動,消費者運動,平和運動,住民運動,女性運動,環境運動など)も,選挙や政党とは別の民意の反映,政治参加のルートである。」

019教科書 p133 13行目~16行目

「日本では,1960年代から70年代にかけて,経済の高度成長の結果,公害などが各地で発生した。これに対して,みずからの住む地域の環境を守り,生活の向上を求める住民運動が展開され,地域の政治を動かしてきた。」

新しい地方自治についての知識や理解が必要。住民投票のひろがり,自治基本条例の誕生、活発な市民活動について知っておきたい。

教育特区

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

高度経済成長期には,教育特区のような規制緩和政策はなかった。これは小泉政権下での構造改革によって実現したものである。

農家数

018教科書

「農業の地位の変化」

019教科書

「農家数の推移」

高度経済成長期には,若者が多数,都市部に移動したため専業農家の割合は減少し続けている。

POS(販売時点情報管理)システム

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

POSシステムは,いつどのような商品がいくらでいくつ売れたのかを集計するシステムのことでスーパーやコンビニエンスストアなどで導入されている。

インターネットを利用して事業を行う小売業者

018教科書 p39 1行目~4行目

「インターネットは,もともと情報通信の手段として生まれたが,近年では,IT革命と呼ばれる動きのなかで,商業利用がおこなわれるようになり,音楽産業も影響を受けている。」

019教科書 p52 11行目~13行目

「こんにちでは,企業と消費者の取引や金融取引などもインターネット上でおこなわれ,また,インターネットを利用して,選挙資金を集めたり,投票したりする試みもはじまっている。」

インターネットで得られるものには情報だけにとどまらず,発言する場としての社会参加や世界中の商品を購入するためのマーケットとしての性格など多岐に及んでいるということを理解している必要がある。

系列

018教科書 この設問の趣旨での記載なし

019教科書 この設問の趣旨での記載なし

セブンアイホールディングスにおけるイトーヨーカ堂とセブンイレブンジャパンやイオンとファミリーマートの関係など現在も流通業界の再編が続いている。

医療保険

018教科書 記載なし

019教科書 p99 10行目~13行目

「年金や医療保険の制度間格差の問題がある。本来,社会保障制度は,国が国民の最低限度の生活水準(ナショナルミニマム)を保障するものであり,職業によって保険料や給付水準に格差がある現状はのぞましくない。」

医療保険料は無料とはなっていないことを知っている必要がある。

ホームヘルパー

018教科書 p44 6行目~11行目

「1995年からの新ゴールドプランによって,本格的な高齢社会政策が開始された。このプランにより,重度の障害をもつ高齢者のための特別養護老人ホームやケアハウスなど,施設介護の充実化がはかられるとともに,日本でははじめて,在宅介護重視の方針が示された。これにもとづき,ホームヘルパーの人数倍増のほか,デイサービスやショートステイの拡充などがすすめられている。」

019教科書 p99 15行目~19行目

「2000年から地域社会で介護をささえる介護保険制度がはじまったが,ホームヘルパーやデイサービス(障害をもつ在宅老人に対する日帰り介護),ショートステイ(「寝たきり老人」を特別養護老人ホームなどが一時的に保護すること)などの人員や施設が不十分であり,その財源や介護認定にも問題がのこされている。」

政府は,ホームヘルパーの人数を確保するとともに,デイザービスセンターやショートステイの整備も進めている。

介護保険制度

018教科書 p44 16行目~27行目

「介護サービスを利用するには,金銭的な費用を誰かが負担しなくてはならない。しかし,介護の場合,一時的な病気と異なり,サービスがやがて不要になる治癒や回復がほとんど望めない。このため,費用の全額を私費だけで負担しつづけるのは,多くの家庭にとって困難である。こうした状況をもとに,2000年から介護保険制度が開始された。これにより,40歳以上の国民は月々一定額の保険料をおさめ,介護が必要になった場合は,その障害の程度に応じて介護サービスを受けられる。」

019教科書 p51 20行目~23行目

「2000年から,地域社会で介護をささえる介護保険制度がはじめられた。この制度をささえる人材や施設,財源を充実させるとともに,地域全体で若い世代の子育てや高齢者の生活を支援し,おたがいにささえあっていく地域福祉づくりが,大きな課題となっている。」

介護保険制度は,40歳以上の国民に保険料を納付するように義務づけている。

副知事や副市町村長

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

地方自治法では,都道府県では副知事を1名以上置くことが定められており,知事が指名し,議会の同意を得る必要がある。副市町村長も市町村長が指名し,市町村議会の同意を得ることが必要である。

行政委員会

018教科書 p192 欄外

「内閣から独立して公正・中立な行政運営を確保するためにおかれる合議制の機関。人事院,公正取引委員会,公安委員会,労働委員会などがその例。」

019教科書 p129 21行目~24行目

「一般の行政機関から独立して職権を行使できる合議制の決定機関として,公正取引委員会などの行政委員会が設けられている。委員に民間人を参加させることができるが,公正な委員の人選と委員会の民主的な運営が,行政の民主化にとっては不可欠である。」

行政委員会は,一般の行政の仕事から独立して特定の行政権を持っている機関のことをいう。

選挙管理委員会

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

選挙管理委員会は,議会において選任されることを知っている必要がある。

不信任決議

018教科書

「地方公共団体の組織と住民の権利」

019教科書

p132の図「地方自治のしくみ」

地方自治体の首長は,議会の解散権をもっている。議会で不信任決議が可決された場合,10日以内に議会を解散しなければ首長は失職する。首長は議会を解散しても失職することはない。しかし,選挙後に再度不信任決議案が成立すると首長は失職する。

機関委任事務

018教科書 p197 22行目~25行目

「1990年代になって,地方分権がすすめられることになり,99年には地方自治法など,国と地方の関係に関する法律が一括して改定された(地方分権一括法)。その結果,機関委任事務は廃止され,地方自治体の仕事は自治事務と法定受託事務に分類された。」

019教科書 p133 8行目~9行目

「1999年,地方分権一括法が成立し,機関委任事務が廃止されるなど,多くの事務が地方公共団体に移された。」

機関委任事務は国から地方自治体に委任された事務のことをいう。1999年に法定受託事務によって再編成されている点に留意する必要がある。

地方自治体の首長

018教科書

「地方公共団体の組織と住民の権利」

019教科書

「地方自治のしくみ」

地方自治体の首長は,議会に条例等を提出することができる。

直接請求

018教科書

「直接請求の手続き」

019教科書 p132 欄外

「地方自治法では,条例の制定・改廃請求権(イニシアティブ,initiative),議会の解散請求権,長・議員・役員の解職請求権(リコール,recall)などの直接請求権が保障されている。」

住民が首長に直接請求する場合には有権者のうちの50分の1の署名が必要である。

情報公開法

018教科書 p182 12行目~15行目

「情報公開法は,国民主権の理念にもとづいて,中央省庁の行政文書の開示を請求する権利と,政府の「説明責任(アカウンタビリティ)」を定めているが,「知る権利」については明記されていない。」

019教科書 p117 21行目~22行目

「情報公開法は,政府の「説明責任」については定めているが,国民の「知る権利」には言及していない。」

国よりも先に一部の地方自治体が情報公開条例を制定している。

地方交付税

018教科書 p197 欄外

「地方交付税交付金 地方公共団体間の財政格差を是正するために,国税の一部を地方に交付する税。国から使途は指定されない。」

019教科書 p133 欄外

「三位一体改革と市町村合併 国から地方への税源移譲,補助金の削減,地方交付税の見直しという3つの改革を同時にすすめる「三位―体改革」がおこなわれた。」

三位一体の改革では,地方交付税の総額は削減されている。

「骨太の方針」

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

「骨太の方針」をまとめたのは,地方分権推進委員会ではない。

国庫支出金

018教科書 p197 欄外

「事業ごとに国が使途を指定して支出する補助金,負担金等の総称をいう。」

019教科書 記載なし

国庫支出金は国による使途の指定がある。

ディスカッション

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

調査研究の方法や発表の方法についてひととおり知っておく必要がある。ディスカッションは,意見をまとめる方法の一つ。

アンケート

018教科書 p46 11行目~14行目

「地域調査をおこなうにあたっては,まず,何を調べるのか,何のために調べるのかが明確になっていなければなりません。その目的に応じて,アンケート調査か,聞き取り調査か,あるいは文献などの資料調査が中心になるのかなど,調査方法もかわってきます。

019教科書 p44 右側7行目~14行目

「調べるテーマによっては,現地に出かけてアンケートやインタビューをすることも必要です。質問の仕方により,回答もかわってきます。客観的な質問をこころがけましょう。また,事前に相手の許可をとることや,調査項目をまとめておき,簡潔に質問することもたいせつです。礼状の送付も忘れてはなりません。」

調査研究の際に,多くの情報を集める方法の一つ。

報告書

018教科書 p47 12行目~14行目

「報告書によって対象者のプライバシーが侵害されるなど,不利益を与えることのないよう十分な配慮が必要です。」

019教科書 記載なし

調査終了後にその成果をまとめる活動の一つ。まとめる方法には他にもいろいろとあるので,まとめておきたい。

情報格差(デジタルデバイド)

018教科書 p65 6行目~11行目

「コンピュータを利用して,さまざまな商品やサービスが購入できるようになると,こうした情報通信機器を利用する技術を習得することが重要になる。このとき,利用技術の習得における強者と弱者の格差の問題が生じてきている。この格差をデジタルデバイド(情報格差)と呼び,所得や地域,人種や学歴,性別や年齢などによる新たな差別の原因ともなっている。」

019教科書 p53 8行目~10行目

「年齢や能力,経済格差などによって生じる,情報通信技術の利便性を享受できる者とできない者とのあいだの情報格差(デジタルデバイド)が,新たな不平等として拡大している。」

ITの恩恵を受けることのできる人とできない人との間に生じる経済格差のこと。

ムハマド・ユヌス

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

バングラディシュ生まれ。本文にもあるように銀行総裁であると共に経済学者でもある。

知的所有権

018教科書 p91 欄外

「コンピュータのソフトや音楽などの著作物,デザインや発明などの知的活動による成果を無断で使用されないよう保護する権利。」

019教科書 p53 2行目~4行目

「コンパクトディスクやコンピュータのソフトなどが不正にコピーされ使用されることによる,知的財産権の侵害も深刻である。」

知的財産法によると,知的財産とは発明,考察,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの,商標,商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術またが営業上の情報のことをいう。

関税と貿易に関する一般協定(GATT)

018教科書 p264 13行目~18行目

「1948年に発足したGATTは,自由貿易の枠組みを定め,世界貿易の拡大をはかってきた。GATT加盟国は,同等の条件で貿易をおこなう無差別の原則(最恵国待遇の原則)にたち,関税の引き下げ・撤廃や,関税によらない貿易制限(非関税障壁)の除去につとめてきた。また,当事者どうしの直接交渉が深刻な国家対立につながった経験をふまえ,GATTではラウンドと呼ばれる多国間交渉を原則にした。」

019教科書 p159 7行目~10行目

「1986年に開始されたウルグアイラウンドでは,従来のモノの貿易だけでなく,サービス・投資といった新たな分野において自由化が進展し,知的財産権の保護やセーフガード(緊急輸入制限)の適用方法などについて,一定の合意がえられた。」

GATTで知的所有権について話し合ったのはウルグアイ・ラウンドである。どのラウンドでどのような話し合いがあったのかをまとめておくと理解しやすくなる。

ケネディ・ラウンド

018教科書 p264 欄外

「関税一括引き下げ交渉は,ケネディラウンド,東京ラウンドで大きく前進した。」

019教科書 p159 3行目~7行目

「GATTは貿易における自由・無差別の原則をかかげ,関税引き下げや輸入制限撤廃などの措置で自由貿易を推進してきた。そして,1960年代のケネディラウンドや1970年代の東京ラウンドなど,数次にわたる多角的貿易交渉(ラウンド)を重ねてきた。」

ケネディ・ラウンドでは工業製品の関税一律引き下げや非関税障壁などの交渉が行われた。

世界知的所有権機関(WIPO)

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

知的財産権を保護することを目的とした国連の専門機関の一つ。条約の中には,国によって締結されているものと未締結のものもあり,統一されていない。

産業革命

018教科書 p91 11行目~14行目

「18世紀後半にはじまるイギリスの産業革命によって,新しい生産体制や生産技術がひろがり,生産力は大いに高まったものの,その当時,労働時間はむしろ延長された。情報化の進展によって,情報の伝達や蓄積が容易になる反面,個人の情報が管理される危険性もある。」

019教科書 p94 1行目~2行目

「産業革命期の労働者は,どこの国でも,非常に劣悪な労働条件のもとではたらいていた。」

産業革命により社会体制が大きく変化したことを理解している必要がある。

IT革命

018教科書 p64 14行目~18行目

「コンピュータと通信ネットワークに関する技術をIT(情報通信技術)と呼ぶ。ことにコンピュータをインターネットに接続して,各種の情報を利用し,生産性を向上させる技術は,社会のあらゆる場面で変化をもたらしている(IT革命)。」

019教科書 p52 14行目~16行目

「インターネットに代表されるIT(情報通信技術)の発達は,経済だけでなく,政治や社会のしくみ,さらには,わたしたちの日常生活をもかえていくといわれている(IT革命)。

IT革命は,産業構造の変化に多大な影響を与えた.農業革命,工業革命に次ぐ革命だという指摘も多い。」

傾斜生産方式

018教科書 p116 12行目~14行目

「政府は,戦争によって大きく落ち込んだ経済力を回復させるために,資金を石炭や鉄鋼などに重点的に配分した。これを傾斜生産方式という。」

019教科書 p86 7行目~10行目

「政府は,傾斜生産方式とよばれる政策を実施して,経済復興に全力をそそいだ。その結果,日本経済は急速に回復をとげ,1956年の『経済白書』は,「もはや戦後ではない」と宣言した。」

傾斜生産方式は基幹産業に資源を多く配分することによって経済成長につなげようという政策であり,技術革新による産業構造の変化とは違うものであるということを理解している必要がある。

バイオテクノロジー

018教科書 p29 7行目~13行目

「生物を細胞や遺伝子のレベルで操作する新しい分野の技術が生命工学(バイオテクノロジー)である。20世紀後半には,この生命工学の技術が飛躍的に発達し,この技術を応用して,新品種の創造,品種の改良や栽培,医薬品開発,治療行為などがおこなわれるようになっている。すでに遺伝子を組み換えた農作物が実用化されている。しかし,遺伝子組み換え技術はさまざまな可能性とともに,一方では,生物兵器の開発など危険性も指摘されている。」

019教科書 p27 13行目~20行目

「20世紀の後半に,バイオテクノロジー(生命工学)といわれる新しい分野の技術が驚異的に発達した。生命工学は,生物を細胞や遺伝子のレベルで操作する技術であり,品種改良や栽培・養殖,医薬品開発や治療行為などで,その技術を応用することが可能となった。とくに遺伝子組み換え技術は,新しい生物種の創造や難病・遺伝病の治療,また生物兵器の開発など,さまざまな可能性とともにその危険性が指摘されている。」

バイオテクノロジーの進歩により,多様な農作物が生産される反面,生態系,モラル,環境などに与える影響を指摘する声もあることを理解している必要がある。

比較的優位

018教科書 p261 2行目~4行目

「イギリスの経済学者リカードは,19世紀のはじめに比較生産費説を唱え,国際分業が当事国双方に利益をもたらすことを指摘し,自由貿易を主張した。」

019教科書 p154 15行目~17行目

「イギリスの経済学者リカードは,19世紀はじめに,比較生産費説を唱え,国際分業が当事国双方に利益をもたらすことを指摘し,自由貿易を主張した。」

比較優位という考え方が国際分業をすすめるべきだという説の根拠になっているということを知っている必要がある。

技術革新

018教科書 p58 1行目~6行目

「大量生産は,18世紀後半以来の技術革新(イノベーション)により可能になったものである。それまでの手作業にかわって,個々の生産工程を機械化することからはじまって,やがて20世紀前半には,個々の生産工程をベルトコンベアでつないで連続的に生産する方法が確立された。」

019教科書 p89 6行目~7行目

「産業構造の転換をうながす原因の一つに,技術革新がある。」

イノベーションの訳のことである。経済発展の理由を示した説の一つであるということを知っている必要がある。

産業構造

018教科書 p118 欄外

「第1次産業に比べて第2次産業,さらに第3次産業の比率が高くなっていく傾向を産業構造の高度化という。」

019教科書 p88 1行目~6行目

「経済の発展にともなって,1国の産業構造は変化していく。通常,第1次産業(農林水産業)から,第2次産業(鉱業,製造業,建設業)へ,さらに第3次産業(商業,サービス業,運輸業など)へと産業の比重が変化していくことを産業構造の高度化という。」

産業の分類方法には様々なものがあるが,その中でも最も基礎的な分析方法は第一次産業,第二次産業,第三次産業の三つに分類するものである。

ベンチャービジネス

018教科書 p121 8行目~11行目

「ベンチャー企業は,技術,アイディア,企画力などを有力な手段として,ハイテクやIT(情報通信技術)の分野,大企業がはいりにくい,きめ細かなサービスを必要とする商業やサービス業の分野などで活動している。」

019教科書 p90 18行目~20行目

「中小企業のなかには,時代の流れに敏感に対応し,既存の企業が未開発な分野で高い専門知識やすぐれた技術を発揮して成長しているベンチャー企業がある。」

中小企業が大企業では実現不可能な創造的技術によって成長するケースがある。これらをまとめてベンチャービジネスという和製英語で表している。

シリコンバレー

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

アメリカ合衆国のカリフォルニア州に多くの集積回路関係の工場が集まっていることから,ハイテク産業の象徴としてのイメージが定着するようになったことを知識として知っておいてほしい。

ウォール街

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

アメリカ合衆国のニューヨークマンハッタン島にある世界を代表する金融地区のこと。

メセナ

018教科書 p97 21行目~25行目

「メセナやフィランソロピーと呼ばれる社会的活動をおこなう企業も増えている。企業が,利潤の追求だけではなく,法律の遵守(コンプライアンス),環境保護,人権擁護,労働環境,消費者保護などの分野で,バランスのとれた企業の社会的責任(CSR)をはたしているかどうかは,こんにち機関投資家が企業へ投資をするさいの選定基準にもなっている。」

019教科書 p73 欄外

「社会的貢献活動や慈善的寄付行為(フィランソロピー),芸術・文化への支援活動(メセナ)なども期待されている。」

メセナは,企業が芸術や文化を支援する活動をいう。企業は長期的な視点から芸術・文化を支援することにより社会貢献している。

地球環境問題

018教科書 p10 13行目~23行目

「現在心配されている地球環境問題には,温暖化,オゾン層破壊,海洋汚染,酸性雨,砂漠化,熱帯雨林の減少,野生生物種の絶滅などがある。なかでも産業活動との関連性が深く,また,地球環境に対して最も深刻な影響を与えると考えられているのが地球温暖化である。」

019教科書

p10左上の図「地球環境問題の相互関係」

地球環境問題は多くの分野にみられるが,一般的にはオゾン層の破壊,地球温暖化,酸性雨,発展途上国の公害問題,野生生物種の減少,海洋汚染,有機廃棄物の越境移動などにわけることができる。

公害問題

018教科書 p127 5行目~7行目

「環境問題と公害問題は無縁ではない。しかし,被害者と加害者が比較的はっきりとわかれる公害問題に対して,環境問題では被害者である私たちが,同時に加害者にもなりうる点に一つの特徴がある。」

019教科書

「公害問題のあゆみ」

産業が発展することにより私たちの生活環境に害を与える問題が発生するようになった。これらを一般に公害問題という概念でとらえている。

“Think Globally, Act Locally(地球レベルで考えて,地域レベルで行動しよう)”

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

アメリカの市民運動でつかわれはじめ,1972年の国連人間環境会議,1992年の地球サミットをとおして世界中に知られるようになったといわれている。

地球温暖化問題

018教科書 p11 7行目~10行目

「工業化や自動車の普及にともない,石炭や石油などの化石燃料が大量にもやされるようになると,大気中の二酸化炭素が増加し,温室効果が強くなった。その結果,地球全体の平均気温が上昇している。これが地球温暖化といわれる現象である。」

019教科書 p6 6行目~10行目

「工業化にともない,石炭や石油などの化石燃料を大量に使用したため,多量のCO

2(二酸化炭素)が排出された。CO

2は濃度が高くなると,地表から放出される熱をにがしにくくし,地球の気温を上昇させる(温室効果)。近年,CO

2などの温室効果ガスの濃度が高まり,地球の気温が上昇している(地球温暖化)。」

地球の平均気温が長期的に上昇することにより,多大な問題が発生すると見られており,これをまとめて地球温暖化問題とよんでいる。

外部不経済

018教科書 p95 17行目~19行目

「市場のそとで発生する社会的なマイナス効果のことを外部負経済(外部不経済)と呼ぶ。」

019教科書 p75 16行目~19行目

「生産などの経済行動が市場を経由しないで,取引相手以外の第三者に直接,経済的な不利益(外部不経済)を与える場合で,公害あるいは環境破壊がこれにあたる。市場はこうした被害の救済には無力である。」

外部不経済というコトバのイメージを知ることで,環境問題をよりよく理解することができる。

ワシントン条約

018教科書 p14 2行目~4行目

「1973年採択。世界の野生生物とその製品の国際取引は,多くの野生生物の種の存続を脅かしているとして,これをふせぐため特定の野生生物種が過度に取引されることを規制し,それらの種の保護を目的として制定された。」

019教科書 記載なし

1973年,ワシントンで開催された国際会議で採択されている。地球サミットは1992年。

捕鯨

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

捕鯨には商業を目的としたもの,調査を目的としたもの,原住民生存のためのものに分けて考える必要がある。

ラムサール条約

018教科書 p14 5行目~8行目

「1975年発効。締約国は,加入にさいして一つ以上の湿地を登録する義務があり,日本は1980年の加入と同時に北海道の釧路湿原を登録した。その後2008年現在登録湿地は37か所。」

019教科書 p13

「1971年に『水鳥と湿地に関する国際会議』で採択。水鳥の生息地として重要な湿地を登録し,そこに生息する動植物を保全する条約。日本は1980年加盟。2008年現在,登録地は37か所。」

ラムサール条約は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」である。

ナショナルトラスト運動

018教科書 記載なし

019教科書 p13

「開発などの環境破壊から自然や歴史的建造物を守るため,ひろく国民から基金を募って土地などを買い取り,管理する市民運動。19世紀末にイギリスではじまり,その後,世界にひろがった。日本でも,現在,北海道から沖縄県にいたるまで,50以上の市民団体が活動している。」

ナショナルトラスト運動のナショナルというのは「国民」を意味する。そして,このナショナルトラスト運動は国民のために国民が文化遺産や自然遺産を買い取ることにより守り続けるという活動を意味している。

リサイクルステーション

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

排出される資源を一カ所にまとめてリサイクルしやすくするための拠点をいう。ここでは,古紙がリサイクルされるので森林資源の使用量は減少すると考えられる一方,運搬時のガソリンなどのエネルギー使用量が増えると考えられる。

京都議定書

018教科書 p15 10行目~ p16 4行目

「1992年の国連環境開発会議(地球サミット)では,「持続可能な発展」が地球環境問題に対する基本理念として確認され,温暖化対策の柱となる気候変動枠組条約が締結された。1997年,この条約の第3回締約国会議(COP3)で,温室効果ガスの具体的な削減目標が定められた(京都議定書)。それによると,2008年から2012年のあいだに,日本は温室効果ガスを1990年の排出量の6%,アメリカは7%,EUは8%削減し,先進国全体で5.2%の削減をめざすことになっている。」

019教科書 p8 6行目~8行目

「1997年の同条約第3回締約国会議では,先進国に対して温室効果ガスの排出削減を義務づける「京都議定書」が採択された(2005年発効)。」

1997年、第三回気候変動枠組み条約締約国会議で議決した議定書。温室効果ガスの大量排出国といわれるアメリカやロシアが受け入れを拒んでいた。2004年のロシア連邦の批准により2005年に発効している。

COP3

018教科書 p15 10行目~ p16 4行目

「1992年の国連環境開発会議(地球サミット)では,「持続可能な発展」が地球環境問題に対する基本理念として確認され,温暖化対策の柱となる気候変動枠組条約が締結された。1997年,この条約の第3回締約国会議(COP3)で,温室効果ガスの具体的な削減目標が定められた(京都議定書)。それによると,2008年から2012年のあいだに,日本は温室効果ガスを1990年の排出量の6%,アメリカは7%,EUは8%削減し,先進国全体で5.2%の削減をめざすことになっている。」

019教科書 記載なし

1997年に京都で開催された会議。この会議で先進国は温室効果ガスの排出削減目標を定めることが決められた。

温室効果ガス

018教科書 p11 1行目~6行目

「太陽から地球にはいってくる熱のうち,一部は地面に吸収されるが,残りの部分は反射して,ふたたび地球のそとへ出ていこうとする。しかし地球には大気があるため,二酸化炭素などの温室効果ガスが,地球外へ出ていこうとする熱の一部を吸収し,これを地表にもどしてくる。このようにして地球は,私たちが生きていくことのできる,温暖な気候を維持してきたのである。」

019教科書 p6 7行目~10行目

「CO

2は濃度が高くなると,地表から放出される熱をにがしにくくし,地球の気温を上昇させる(温室効果)。近年,CO

2などの温室効果ガスの濃度が高まり,地球の気温が上昇している(地球温暖化)。」

大気圏にある気体で,地表から出された赤外線を吸収することによって地球に温室効果をもたらすもののこと。具体的には二酸化炭素,オゾン,メタンなどがある。

家電リサイクル法

018教科書 p25 6行目~11行目

「容器包装リサイクル法(1997年施行)では,ガラスびんやペットボトルなどの容器の分別収集と再商品化が義務づけられ,家電リサイクル法(2001年施行)では,テレビ,冷蔵庫,洗濯機,エアコンの四つの製品の回収と再資源化が義務づけられ,食品リサイクル法(2001年施行)では,外食産業やスーパーなどに調理くずや食べ残しの再資源化が,自動車リサイクル法(2005年施行)では,自動車部品の再資源化が義務づけられた。」

019教科書 p16欄外

「テレビ,冷蔵庫,洗濯機,エアコンの4つの製品の回収と再資源化を義務づけている(2001年施行)。製品廃棄時に,消費者がリサイクル費用を負担する。」

この法律によってメーカーは家電製品のリサイクルが義務づけられた。対象商品はテレビ,冷蔵庫,洗濯機、エアコン、冷凍庫の五品目である。

3R(リデュース・リユース・リサイクル)

018教科書 p25 14行目~20行目

「リサイクルだけがごみ問題解決の手段ではない。循環型社会形成推進基本法(2000年施行)は,廃棄物の発生をおさえること(リデュース)を最優先とし,廃棄物の再使用(リユース)を第2に,さらに廃棄物を原材料として再生利用(マテリアルリサイクル)することを第3に,第4に熱回収(サーマルリサイクル)を位置づけている。私たちはごみ問題の性質をよく理解し,市民として責任ある行動をとっていかなければならない。」

019教科書 p17 5行目~8行目

「2000年には「循環型社会形成推進基本法」が成立し,資源循環型社会へと転換するための基本的な原則が定められた。廃棄物の発生をおさえること(リデュース)を最優先とし,再使用(リユース)を第二に,そして再生利用(リサイクル)を第三に位置づけた。」

リデュースはモノを減らすために捨てるという行為を見直すこと。不要なものは買わない,ゴミになりそうなモノは買わないということ。リユースというのはもう一回使うこと。リサイクルは材料などに再利用するということ。

ビルト・イン・スタビライザー

018教科書 p109 17行目~20行目

「累進課税制度のように,好況で所得が増えたときには所得税が増え,不況で所得が減少したときには所得税が減ったり,失業保険金が支払われるといったように,経済の状態に応じて自動的に景気が調整されるしくみを,自動安定化装置(ビルト‐イン‐スタビライザー)と呼ぶ。」

019教科書 p80 12行目~16行目

「不況のときは,税収が減るとともに失業手当などの社会保障支出が増えて景気に刺激を与え,逆に好況のときには,税収が増え社会保障支出が減って景気を抑制するといったように,自動的に景気が調整されるしくみは自動安定化装置(ビルト-イン-スタビライザー)とよばれる。」

財政が果たしている装置のこと。財政には景気を自動的に安定させる機能がある。

中央銀行

018教科書 p102 18行目~ p103 3行目

「日本銀行は家計や企業とは取引をおこなわず,政府と銀行とのみ取引をおこなっている。つまり,日本銀行は「銀行の銀行」ということができる。

さらに,日本銀行は政府の財政活動の資金の出納をおこなう「政府の銀行」であり,また銀行券を発行できる唯一の「発券銀行」でもある。このように,日本銀行は民間の銀行とは異なり,一国全体の立場から金融活動をおこなう中央銀行としての役割をはたしている。」

019教科書 p79 1行目~6行目

「国の立場から金融をおこなう銀行を中央銀行という。日本の中央銀行は,日本銀行である。日本銀行は,「発券銀行」として中央銀行,一万円札や千円札などの紙幣(銀行券)を発行する。また,「銀行の銀行」として,民間の金融機関に資金の貸し付けをしたりするほか,「政府の銀行」として政府の資金の出し入れをおこなっている。」

中央銀行は,金融システムの中心的存在で,銀行券を発行したり,市中銀行に資金を貸し出す業務を行っているということを理解した上で金融の概念を学習していくとよい。

公開市場操作

018教科書 p104 3行目~6行目

「日本銀行が民間の金融機関を相手に,手持ちの国債や手形などの有価証券を売って(売りオペレーション)金融市場の資金量をおさえたり,有価証券を買って(買いオペレーション)金融市場の資金量を増やしたりして金利を調節する政策である。」

019教科書 p79 10行目~14行目

「これは,日本銀行が民間の金融機関に対して,手もちの国債や手形などの有価証券を売って(売りオペレーション)金融市場の資金量をおさえたり,有価証券を買って(買いオペレーション)金融市場の資金量を増やしたりして金利を調節する政策である。」

中央銀行が有価証券を売買することにより通貨量を調整するという金融政策の一つ。金融政策にはどのようなものがあるのかという全体像をつかんでから個々の政策の特徴を理解するとよい。

通貨危機

018教科書 p256 4行目~6行目

「1997年,ヘッジファンドの投機的な資金移動などから,タイの通貨バーツの国際的価値が暴落し,他のアジア諸国にもつぎつぎに波及して,アジア通貨危機と呼ばれる景気後退が発生した。」

019教科書 p155 欄外

「1997年には,ヘッジファンドとよばれる巨額の投資資金がタイに流出入したために通貨危機が発生し,タイの経済が混乱した。その影響は,マレーシア,インドネシア,韓国,ロシア,ブラジルにまで及んだ。」

1997年にタイからインドネシアや韓国にひろまっていったアジア各国の通貨下落をアジア通貨危機という。ヘッジファンドとよばれる欧米の投資家がアジア諸国から短期資金を急速に引きあげたのが原因ではないかという指摘がある。

貿易赤字

018教科書

「経常収支と資本収支の構成」

019教科書

「日本の国際収支」

「経常収支」と「資本収支」という大きな枠組みを捉えてから,細かな収支を理解していくとよい。

バブル経済の崩壊

018教科書 p105 9行目~12行目

「1990年代にはいって,株価と地価が下落してバブル経済が崩壊した。そのため,銀行や住専(住宅金融専門会社)などの金融機関は,回収の困難な貸付金(不良債権)を大量にかかえて,なかには経営が破綻するところも出てきた。」

019教科書 p82 4行目~7行目

「1990年代になって株価と地価が下落してバブル経済が崩壊すると,多くの金融機関は巨額の不良債権(回収の困難な債権)をかかえこむこととなった。そして,銀行の経営破綻もおき,深刻な金融不安が発生した。」

80年代後半に発生したバブル経済が90年代に入り崩壊したことを知っているかがポイント。

国際労働機関(ILO)

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

国際労働機関は,労働条件や生活水準について検討している専門機関である。通貨危機後に融資をしたり,経済構造調整を求めたのは,国際通貨基金(IMF)であることを知っている必要がある。

世界貿易機関(WTO)

018教科書 p265 5行目~7行目

「WTOは,農業・金融分野,サービス取引,知的財産権の保護など,高度情報化時代に対応した貿易のルールづくりをすすめており,加盟国に対する拘束力もGATTよりはるかに強い。」

019教科書 p159 12~14行目

「WTOは,紛争処理を取り扱う権限が強化され,加盟国間の紛争処理を2国間ではなく,多国間の枠組みで解決することを原則としている。」

世界貿易機関の基本的なスタンスは自由貿易の推進。一方,新国際経済秩序は先進国に対して,発展途上国の経済力を高めることを基本的なスタンスとしている。

新国際経済秩序(NIEO)

018教科書 p268 欄外

「自国資源に対する所有権を確保し,みずからの生産管理のもとで正常な経済発展をとげるため,従来の国際分業のありかたに修正をせまる姿勢をいう。資源ナショナリズムとしてとらえることもある。1974年「新国際経済秩序樹立に関する宣言」が国連で採択されている。」

019教科書 p162 20行目~ p163 1行目

「OPECは石油価格を引き上げ,外国系の産油会社の経営に参加し,まもなくこれを国有化していった。これをかつての国際経済体制に対し,新国際経済秩序(NIEO,ニエオ)樹立への動きとよんだ。」

優位に立っている先進国中心の国際経済システムに対して,発展途上国のもつ富,天然資源等に関する恒久主権を確立しようとするもの。多国籍企業の動きを監視したり,交易条件の改善を求めたり,環境問題についても言及している。

フェアトレード

018教科書 p274 3行目~7行目

「現在,日本には国際協力の分野だけでも400以上のNGOがあります。その活動は,農業技術や保健医療の指導,難民・女性・子どもの支援,地雷廃止などの平和プロジェクト,現地で生産されたものを適正な価格で買い取るフェアトレードなど幅ひろい分野にわたり,さらにはNGOの立場から政策提言をして,政府や国際機関にはたらきかけたりするところもあります。」

019教科書 p163 欄外

「発展途上国との公正な貿易をすすめる消費者運動。適正な価格で取引を継続することによって,途上国の生産者の所得をささえて自立を支援し,先進国の消費者には安全な農作物などを提供することを目的としている。」

発展途上国と取引をする際に,適正な価格で購入することにより,自立を支援するという意味で経済格差是正のための取組みと考えられる。

国連食糧農業機関(FAO)

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

食料の増産を目指したり,農業従事者の生活水準向上を目指している専門機関ということで経済格差是正のための取組みと考えられる。

重債務貧困国

018教科書 p267 23行目~ p268 1行目

「ミャンマー,ソマリア,ニカラグアなど債務残高がGNIの80%をこえる重債務貧困国(HIPC)も存在する。これらの国では借金の返済に税収のほとんどが使われ,教育や衛生管理など,社会発展の基礎づくりに資金を残せない事態をまねいている。」

019教科書 p163 7行目~9行目

「1990年代にはいり,債務の返済が繰り延べ(リスケジュール)されたり,その一部が削減されるようになったが,アフリカ諸国などの重債務貧困国の債務問題は,依然として深刻である。」

重債務国の中でも特に一人あたりのGNPが低く,累積債務が占める割合が高い国を重債務貧困国という。

マルチカルチュラリズム

018教科書 p68 6行目~11行目

「異文化に対して,知らず知らずのうちに自文化を絶対視して,その尺度で異文化を過小評価したり,不当に無視したりする自民族中心主義(エスノセントリズム)におちいることなく,たがいの文化に固有の価値を認め,複数の文化の共生をめざす多文化主義(マルチカルチュアリズム)にたつことが求められている。」

019教科書 p55 14行目~16行目

「自民族中心主義(エスノセントリズム)におちいることなく,たがいの文化に固有の価値を認め,複数の文化の共生をめざす多文化主義(マルチカルチュアリズム)にたつことが,求められている。」

多文化主義のこと。それぞれの文化に価値を認め,共生を目指そうという考え方。

エスノセントリズム

018教科書 p68 6行目~11行目

「異文化に対して,知らず知らずのうちに自文化を絶対視して,その尺度で異文化を過小評価したり,不当に無視したりする自民族中心主義(エスノセントリズム)におちいることなく,たがいの文化に固有の価値を認め,複数の文化の共生をめざす多文化主義(マルチカルチュアリズム)にたつことが求められている。」

019教科書 p55 14行目~16行目

「自民族中心主義(エスノセントリズム)におちいることなく,たがいの文化に固有の価値を認め,複数の文化の共生をめざす多文化主義(マルチカルチュアリズム)にたつことが,求められている。」

自民族中心主義のこと。無意識のうちに他の文化の価値を小さく評価することによって自文化は絶対的なものだと考えてしまうこと。

アフリカ連合(AU)

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

1963年に創設されたアフリカのさらなる連帯を目指した組織のこと。

東南アジア諸国連合(ASEASN)

018教科書 p258 6行目~8行目

「アジアでは,東南アジア10か国で構成される東南アジア諸国連合(ASEAN )が,ASEAN自由貿易地域(AFTA)の形成をすすめている。」

019教科書 p161 14行目~15行目

「アジアでは,東南アジア諸国連合(ASEAN)がAFTA(ASEAN自由貿易地域)の形成をすすめている。」

東アジア諸国の経済的な基盤を確立し,開発をすすめるための協力機構であるという大きな枠組みをとらえておくとわかりやすい。

アセアン自由貿易地域(AFTA)

018教科書 p258 6行目~8行目

「アジアでは,東南アジア10か国で構成される東南アジア諸国連合(ASEAN )が,ASEAN自由貿易地域(AFTA)の形成をすすめている。」

019教科書 p161 14行目~15行目

「アジアでは,東南アジア諸国連合(ASEAN)がAFTA(ASEAN自由貿易地域)の形成をすすめている。」

域内の関税はもとより非関税障壁も除くことによって自由貿易を実現しようとしている構想のこと。

欧州共同体(EC)

018教科書

「EU関連年表」

019教科書 p161 7行目~8行目

「ヨーロッパでは,EC(ヨーロッパ共同体)が,1992年に市場を統合して,広大な地域市場を形成した。」

ヨーロッパにおいて1967年にEEC,ECSC,ユーラトムの三つが統合されてできた共同体のこと。歴史的流れをつかんでおきたい。

欧州連合条約(マーストリヒト条約)

018教科書 p257 3行目~6行目

「ヨーロッパ諸国は,これまでのヨーロッパ共同体(EC)を強化して,1993年に発効したマーストリヒト条約(調印1992年)によって,ヨーロッパ連合(EU)を発足させた。」

019教科書 p161 8行目~10行目

「マーストリヒト条約(1993年発効)によってEU(ヨーロッパ連合)となり,政治・経済・社会面での統合をすすめている。」

1992年,EC加盟国がEUをつくるために作成した条約。

欧州連合(EU)

018教科書

「EU加盟国」

019教科書

「ヨーロッパ統合のあゆみ」

ECを基盤としてヨーロッパ各国を政治的,経済的に統合することを目的につくられた機構。

北大西洋条約機構(NATO)

018教科書 p234 1行目~7行目

「第二次世界大戦後,東ヨーロッパやアジアに社会主義国家が誕生したことにより,アメリカを中心とする西側の資本主義陣営と,ソ連を中心とする東側の社会主義陣営との対立がはじまった。これを冷戦と呼ぶ。軍事的にはアメリカが主導する北大西洋条約機構(NATO)と,ソ連が主導するワルシャワ条約機構という2つの同盟体制が構築された。」

019教科書 p152 1行目~7行目

「第二次世界大戦が終わるとまもなく,世界は,アメリカを中心とする西側の資本主義陣営と,ソ連を中心とする東側の社会主義陣営とのはげしい対立にまきこまれた。西側諸国は,北大西洋条約機構(NATO),東側諸国は,ワルシャワ条約機構(WTO,91年解体)という軍事同盟を設立して,にらみあった。」

1949年につくられた西側の集団安全保障体制のこと。歴史的背景の含めて理解しておきたい。

ソ連の解体

018教科書 p167 10行目~11行目

「1989年から90年にかけて東欧諸国の民主化,90年の東西ドイツ統一,91年末のソ連解体などによって,冷戦は終結した。」

019教科書 p153 12行目

「1991年,69年の歴史をもつソ連が消滅した。」

1991年,ゴルバチョフが共産党の解散を宣言し,ソ連は解体された。背景として,89年のベルリンの壁崩壊,90年の東西ドイツの統一などの大きな歴史の流れを理解しておきたい。

米州機構(OAS)

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

アメリカが主導してつくった地域的集団安全保障体制。カナダや中南米諸国が加盟している。

国連軍

018教科書 p229 22行目~24行目

「国際連合においては,戦争だけでなく,国家による武力の行使を一般的に禁止したうえで,集団安全保障体制のいっそうの強化をはかるために,国連軍による軍事的強制措置などのしくみを導入した。」

019教科書 p150 欄外

「不法な国に対する強制措置の発動は,安全保障理事会と加盟国とのあいだの特別協定によって提供される国連軍によりおこなわれる。しかし,このような協定はいまだ成立したことがない。」

国連軍は国連憲章に定められている手続きに基づいて組織されるが,現時点で存在したことはない。

非軍事的措置

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

非軍事的措置は安全保障理事会が加盟国に要請できると定められている。

人間の安全保障

018教科書 p159 18行目~22行目

「国連開発計画(UNDP)は,1990年以来毎年出している『人間開発報告書』の1994年版で,「人間の安全保障」という概念をうち出した。それは,世界中のすべての人一人ひとりの生活の「安全」を保障することを目的とする,新しい「安全保障」の考え方である。」

019教科書 p146

「貧困,紛争,HIV(エイズ)の蔓延,対人地雷,環境破壊,水や食糧の不足など,世界には,人間の『安全』をおびやかすさまざまな脅威が存在する。これらの脅威をとりのぞき,『人間の安全保障』を実現していくことが,こんにち,大きな課題となっている。」

一人ひとりの人間の生命や財産をどのようにして守るのかといった考え方の一つ。

集団的自衛権

018教科書 p228 20行目~22行目

「集団安全保障とは,戦争その他の武力行使を条約によって禁止し,違法な戦争をおこした国に対して残りの加盟国全体が一致して制裁にあたるしくみである。」

019教科書 p149 13行目~17行目

「集団安全保障とは,対立する国々も含めて,おたがいに戦争しないことを約束するとともに,違法な戦争をした国に対しては集団的に制裁を加えることによって,平和の維持・回復をはかろうとするものである。その最初の試みは,国際連盟であった。」

これは国連憲章第51条で認められているものであるが,日本の場合、憲法第9条との関連で認められないと考えられている。

第二の誕生

018教科書 p72 5行目~6行目

「近代フランスの思想家ルソーは,青年期を「第二の誕生」と呼んだ。」

019教科書 p56 20行目~ p57 9行目

「「人間は2度うまれる」(ルソー)。1度目は,母親の胎内からうまれたときである。幼年期から少年期にかけて,子どもは親の保護のもとで育てられ,しだいに活動の範囲をひろげていく。しかし,その考えや行動は,まだ親の判断や考えの範囲内にあったといってよい。

青年期になると,そうした自分を否定し,親以外の人たちの考えや生き方を批判的にとりこみながら,新しい自分をつくっていく。自分はどんな人間か,どう生きるべきかを問い,自分なりの判断や生き方,人生観や世界観をつくっていく。青年期に特有な心の不安・動揺・葛藤は,そういう自立した自分をつくり出すための陣痛であるといってもよい(第二の誕生)。こうして青年は,おとなでもなく,子どもでもない長い青年期を通して精神的に成長し,自立した一人前のおとなになっていくのである。」

フランスの哲学者ルソーが『エミール』の中で書いた言葉。

第二次性徴

018教科書 記載なし

019教科書 p57 10行目~14行目

「近代以前の社会では,体毛がはえたり,声変わりしたり,乳房が発達したりして第二次性徴があらわれるころになると,まもなくおとなになるための通過儀礼がおこなわれ,子どもは一足飛びにおとなになった。したがって,青年期はなかった。」

青年期に入り,男性と女性の間でみられる身体の変化のこと。

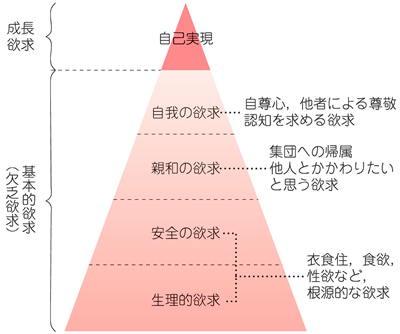

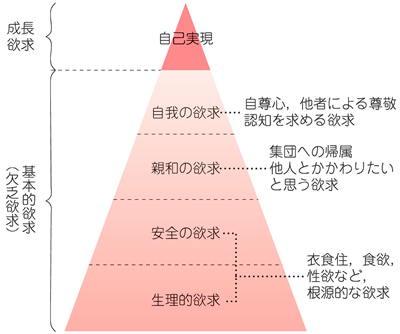

マズロー

018教科書 p74 欄外

「生命体の維持といった生物学的なレベルの欲求から後天的に習得するレベルの欲求があり,上にいくほど人間的な価値を示すとした。」

019教科書

「マズローの欲求の階層組織図」を掲載して下さい。

マズローは欲求には階層があると考え、体系化した。

周辺人(境界人)

018教科書 p72 6行目~9行目

「人は12~13歳になるとそれまでの児童とも,成人のそれとも異なる心理傾向をもちはじめる。青年はもはや子どもではないと同時に,いまだおとなでもない。こうした状態を境界人(マージナルマン)という。」

019教科書 p57 欄外

「心理学では,複数の集団のいずれにも完全に所属できない人間を境界人(周辺人,マージナルマン)とよぶ。境界人の特徴は心理的に不安定なことである。子ども集団にもおとな集団にも所属することのない青年期は,子どもからおとなとなって自立するための,境界人としての不安や動揺・心理的葛藤の時期にあたる。」

「近代以前 近代以後」

周辺人はレヴィンが主張した考え方である。青年期については,人物とその学説,キーワードをまとめておくと理解しやすい。

ハヴィガースト

018教科書 p76 25行目~ p77 6行目

「アメリカの教育学者ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,つぎのようなものをあげている。

①同世代の同性・異性の友人との洗練された人間関係をつくること

②男性または女性としての役割を理解すること

③両親や他のおとなから情緒的に自立すること

④経済的独立,職業選択や結婚,家庭生活のための準備をすること

⑤社会的責任のある行動を求め,かつなしとげること

⑥価値や倫理の体系を学習し,適切な科学的世界像を形成すること」

019教科書 p59 5行目~12行目

「アメリカの教育学者ハヴィガーストは,青年期の発達課題として,次のようなものをあげている。

(1) 同世代の同性,異性の友人との洗練された人間関係をつくること。

(2) 男性または女性としての役割を理解すること。

(3) 両親や他のおとなから情緒的に自立すること。

(4) 経済的独立,職業選択や結婚,家庭生活のための準備をすること。

(5) 社会的責任のある行動を求め,かつなしとげること。

(6) 価値や倫理の体系を学習し,適切な科学的世界像を形成すること。」

ハヴィガースト,エリクソンの学説をまとめておくとよい。

第二反抗期

018教科書 記載なし

019教科書 記載なし

3歳頃にあらわれる第一反抗期と12歳くらいからあらわれる第二反抗期の特徴をまとめておく必要がある。

防衛機制(防衛反応)

018教科書 p74 10行目~19行目

「欲求不満の状態におかれると,人間はさまざまな方法でこの状態を解消しようとする。これが人間みずからの心の安静を求めておこなう適応行動である。欲求の充足を妨げている原因を明らかにし,問題の合理的な解決をはかるのがその1つである。しかし,人間はおうおうにしてこのような合理的解決ではなく,さまざまな心理的からくりで欲求不満を解消しようとすることがある。イソップ物語にある「きつねとぶどう」の物語のように,何らかの理屈をつけて自分を納得させるというのがその例である。オーストリアの心理学者フロイトは,このような心理的なからくりを防衛機制と呼び,人間の精神的行動の原因としくみを明らかにした。」

019教科書 p58 19行目~ p59 4行目

「人間は,欲求が実現されないと,心の緊張が高まり,欲求不満(フラストレーション)におちいることが多い。そのさい,欲求不満から生じる不安・焦燥・劣等感などの苦痛をさけるため,防衛機制とよばれる無意識の心のしくみがはたらくことがある。わたしたちは,反社会的な欲求を断念したり,適切な欲求実現の方法をくふうしたりして,欲求不満にたえうる強い自己を形成していく必要がある。」

欲求不満が原因でおこる不安や恐怖を和らげ,精神を守ろうとする心の働きを防衛規制という。フロイトの分類を具体的な例と共にまとめておくとよい。

同一視

018教科書

「防衛規制の種類」

019教科書

p59

「欲求不満の解消」

欲求不満の解消についての分類を体系的に理解しておく必要がある。

エリクソン

018教科書 p76 6行目~8行目

「エリクソンによれば,アイデンティティ(自己同一性)とは,「自分とは何者であるか」という問いにこたえるものであり,自分の自分らしさを意識させるものである。」

019教科書 p58 1行目~8行目

「青年は,心理的な動揺や葛藤を経験しながらも,少年期の自分をのりこえ,新しい自立した自分をつくりはじめる。「どんな自分が最も自分らしいか」「自分は周囲の人々や社会から何を期待されているのか」といった問いに直面し,それに対する答えを模索しはじめる。アメリカの心理学者エリクソンは,このような疑問を解決しながら,しだいに自己を確立していくことをアイデンティティ(自我同一性)の確立とよんだ。」

青年期について研究した学者をまとめておくと適切な答えを見つけることができる。エリクソンの場合にはアイデンティティという用語がキーワードになっている。

アパシー

018教科書 p76 欄外

「学生に特有な無気力症。計画的に生きることをせず,意欲に乏しく,無関心,無感動,無為にすごす。ただ,学業外には熱心だったりする。」

019教科書 記載なし

用語を知っているかどうかにかかっている。アパシーとは気力がないという精神病理状態を示している。青年期の単元で重要と思われる用語をまとめておくと,この分野での得点源となる。