2008年度 センター試験【日本史A】問題

(解答番号【1】~【36】)

先生:

この絵(図1)は,明治初めの錦絵だね。

太郎:蒸気機関車が走っていますね。でもどうして電柱が立っているんですか?

先生:これは,当時の【ア】に利用されたもので,1871年には上海・長崎間が海底ケーブルで結ばれている。こうした絵は,開化絵とよばれた。(a)

交通や通信の発達は,文明開化の象徴だったんだね。

太郎:遠くにたくさんの船が見えますが,あれは蒸気船ですか。

先生:そうだね。でも,帆を張った和船も多いね。明治中期まで廻船にさかんに用いられたんだ。こっちに

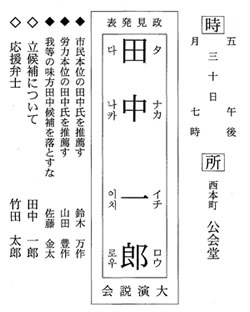

当時の蒸気船の絵(図2)があるよ。

太郎:側面に水車のようなものがついていますね。

先生:これは外輪船といって,蒸気機関でこの外輪を回して進むんだ。

太郎:でも,蒸気船なのに帆を張っていますよ。

先生:このころの蒸気船は燃料の【イ】を節約するために,外洋ではなるべく帆走したんだ。

太郎:無風や逆風の時には蒸気をおこすんですね。

先生:風待ちをしないで済むし,入港しやすくなったんだ。技術の進歩によって,しだいに定期的な運航も確保できるようになる。(b)

海外との交流の手段も大きく変わってきたんだよ。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1)ア 電話 イ 石炭

(2)ア 電話 イ 石油

(3)ア 電信 イ 石炭

(4)ア 電信 イ 石油

問2 下線部(a)に関して,明治初期の交通や通信について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

問3 下線部(b)に関連して,海上交通に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

第2問 近世から近代にかけての政治・外交や貿易に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 23)

A 次の史料は,1844年にもたらされたオランダ国王ウィレム2世の親書を日本側で翻訳した文章である。

イギリス商人が中国役人と広東で争いを起こし,ついに(a)大きな戦争となりました。数千の中国人が多くの場所で敗死し,数万の宝物を失い,嘆かわしい有り様です。……

あなたの国が(b)

異国と広く交わることを国禁としていることは承知しています。しかしながら……もし古い法を堅く守って,かえって害を生じる時には,その制度をゆるめることを考えるべきではないでしょうか。……(c)

あなたの国で争乱などが起こらないように,外国にかかわることについて,あなたの国の規則をゆるめる決定をお願いいたします。これはまったく誠意から申し上げていることで,自分の利益のために申し上げているのではありません。

(『通航一覧続輯』をもとに現代語訳)

問1 下線部(a)を指す語句として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1)アロー戦争

(2)太平天国の乱

(3)アヘン戦争

(4)シパーヒー(セポイ)の反乱

問2 下線部(b)に関連して,当時の政策に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問3 下線部(c)に関連して,19世紀の対外関係に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

表1 (単位:1,000ドル)

| |

1863年 |

1864年 |

1865年 |

| 輸出 |

生糸 8,824(83.6%) |

生糸 6,162(68.5%) |

生糸 14,612(83.7%) |

| 原綿 934(8.8%) |

原綿 1,792(19.9%) |

茶 1,777(10.2%) |

| 茶 541(5.1%) |

茶 465(5.2%) |

蚕種 660(3.8%) |

| 輸入 |

毛織物 1,047(28.3%) |

綿織物 1,714(30.9%) |

毛織物 5,759(43.8%) |

| 金属 797(21.5%) |

毛織物 1,622(29.2%) |

綿織物 4,707(35.8%) |

| 綿織物 586(15.8%) |

綿糸 756(13.6%) |

綿糸 862(6.6%) |

(注)百分率はそれぞれ輸出総額・輸入総額における比率である。

表2 3港の輸出入額(単位:1,000ドル)

| |

港 |

1863年 |

1864年 |

1865年 |

| 輸出 |

横浜 |

10,554(86.5%) |

8,997(85.1%) |

17,468(94.5%) |

| 長崎 |

1,388(11.4%) |

1,160(11.0%) |

561(3.0%) |

| 箱館 |

266(2.2%) |

415(3.9%) |

462(2.5%) |

| 全国 |

12,208(100.0%) |

10,572(100.0%) |

18,490(100.0%) |

| 輸入 |

横浜 |

3,701(59.7%) |

5,554(68.6%) |

13,153(86.9%) |

| 長崎 |

2,468(39.8%) |

2,410(29.7%) |

1,857(12.3%) |

| 箱館 |

30(0.5%) |

138(1.7%) |

134(0.9%) |

| 全国 |

6,199(100.0%) |

8,102(100.0%) |

15,144(100.0%) |

(注)「全国」とは,3港の合計額のことである。また,四捨五入しているので数字の合計が合わない場合もある。

(

表1・2は,『横浜市史』より作成)

問4 表1から読み取ることができる内容として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

(1)生糸の輸出額は,一貫して増加している。

(2)綿織物や毛織物の輸入額は,一貫して増加している。

(3)輸出額の8割以上を,つねに生糸が占めていた。

(4)茶の輸出額はしだいに低迷した。

問5 表2から読み取った内容を記した次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

X 長崎の輸出入額はともに下降を続け,一貫して輸出超過の状態が続いた。

Y 全国の貿易収支は黒字が続き,1865年には全国の輸出入額の8割以上を横浜が占めた。

(1)X 正 Y 正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正 (4)X 誤 Y 誤

問6 下線部(d)に関連して,幕末期の貿易や経済に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

C 薩摩藩出身の【ア】は,藩主島津斉彬に登用された。その後不遇の時期もあったが,1866年の薩長同盟(薩長連合)の成立に尽力し,江戸城の無血開城など戊辰戦争を指導して名をあげた。彼の幼なじみに,同じ薩摩藩士の【イ】がいる。【イ】もまた,討幕運動の指導者となり,1871年,明治新政府のもとで(e)

条約改正をめざした遣外使節団に参加した。【ア】は,1877年の士族反乱で敗死し,その翌年【イ】は,不平士族によって暗殺された。

問7 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1)ア 西郷隆盛 イ 五代友厚 (2)ア 西郷隆盛 イ 大久保利通

(3)ア 坂本竜馬 イ 五代友厚 (4)ア 坂本竜馬 イ 大久保利通

問8 下線部(e)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

第3問 近現代の社会・文化に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。(配点 22)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1)ア 市川房枝 イ 日本農民組合

(2)ア 市川房枝 イ 農地委員会

(3)ア 伊藤野枝 イ 日本農民組合

(4)ア 伊藤野枝 イ 農地委員会

問2 下線部(a)について述べた文として正しいものを,次の表1・2を参考にして,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【13】

表1 人口規模別市町村人口(千人)

| |

50万人未満の市町村 |

50万人以上の市 |

| 1920年 |

51,336(91.7%) |

4,626(8.3%) |

| 1930年 |

55,843(88.0%) |

7,605(12.0%) |

| 1940年 |

58,729(80.3%) |

14,384(19.7%) |

表2 産業別就業者数(千人)

| |

第1次産業 |

第2次産業 |

第3次産業 |

その他 |

総数 |

| 1920年 |

14,442(53.6%) |

5,576(20.7%) |

6,424(23.8%) |

524(1.9%) |

26,966(100.0%) |

| 1930年 |

14,490(49.4%) |

5,993(20.4%) |

8,788(30.0%) |

71(0.2%) |

29,341(100.0%) |

(安藤良雄編『近代日本経済史要覧(第2版)』より作成)

(注)

表1の百分率は内地総人口に対する比率,

表2の百分率は全就業人口に対する比率である。数値は四捨五入したため,総数が一致していないものがある。

(1)人口50万人以上の市に住む人の比率は,1920~40年の間で減少している。

(2)第1次産業に従事する人の比率は,1920~30年の間で減少している。

(3)人口50万人未満の市町村に住む人の数は,1920~40年の間で減少している。

(4)第3次産業に従事する人の数は,1920~30年の間で減少している。

問3 下線部(b)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

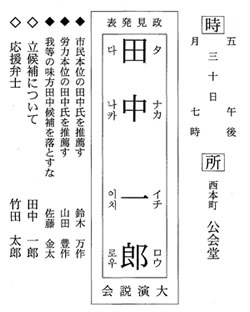

B 次の図は,福岡県のある都市で1930年に行われた市会議員選挙のポスターの一部を模式化したものである(人名などは変えてある)。推薦者の言葉に「市民本位」「労力本位」といった語句が見られるほか,候補者の氏名の左側にハングル(朝鮮文字)のルビがある点が印象的である。

戦前期,植民地の朝鮮では(c)

普通選挙制度は実現しなかった。しかし,日本列島に居住する朝鮮人は,この点に限っては日本人と同等の権利を行使できた。ただし,かれらがさまざまな差別を受けたことに変わりはなかった。差別の多くは戦後の日本社会に継承されると同時に,上で述べた,日本人と同等に行使できた権利も戦後は取り消された。この間,(d)

1945年には,10月に北海道の夕張炭鉱で朝鮮人労働者がストライキを起こすなど,差別に対する抵抗が根強く続けられた。

問4 このポスターについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1)この候補者は,皇民化政策によって朝鮮語を使用させられていた。

(2)この候補者は,社会民主党の応援を受けて選挙活動を行っていた。

(3)この都市ではこのとき,高額納税者にしか選挙権がなかった。

(4)この都市に住んでいる朝鮮人には,選挙権は有するものがいた。

問5 下線部(c)に関連して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

問6 下線部(d)に関連して,1945年に起きた出来事に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

C 敗戦後の日本では,戦時下に政府が強調した価値観の多くが否定され,(e)民主主義的思想や運動が定着する条件が整えられていった。このことは,天皇の政治的地位や役割も変化させた。

1946年の元旦に,(f)「人間宣言」とよばれる昭和天皇の詔書が出された。そこで昭和天皇は,かつて明治天皇が出した政治方針である五箇条の誓文にふれ,「須らく此(の御趣旨に則り」,民意をおさえつけずに「官民挙げて平和主義に徹すべき」であると主張した。そして,国民が思想混乱の傾向にあるとする一方で,天皇と国民との関係を,「天皇を以(て現御神((注)とし,且(日本国民を以て他の民族に優越せる民族(中略)との架空なる観念に基(くものにも非(ず」と強調した。天皇はこうして,自らの政治的立場を改めて定義しなおしたのである。

(注)現御神:人の姿となってこの世に現れた神の意。

問7 下線部(e)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

問8 下線部(f)の内容を説明した次のX~Zについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

X これからの天皇と国民との関係は,天皇を神と見なすような架空の観念にもとづくものではない。

Y これからは明治天皇が発した五箇条の誓文を否定し,平和な日本を建設しなくてはならない。

Z 日本国民は他の民族に優越する民族であり,この観念にもとづいて思想混乱を克服しなくてはならない。

(1)X 正 Y 誤 Z 正 (2)X 正 Y 誤 Z 誤

(3)X 誤 Y 正 Z 正 (4)X 誤 Y 正 Z 誤

第4問 明治前期の政治に関する次の文章を読み,下の問い(問1~4)に答えよ。(配点 12)

憲法制定と国会開設を柱に立憲制の樹立を求めた自由民権運動は,1880年に入って急速な盛り上がりをみせる。この年3月に組織された【ア】は,11月,東京で開催した第2回大会において,翌年の大会までに憲法草案を作成して持ち寄ることを決定した。その結果,翌年までに多くの(a)

私擬憲法が起草された。

自由民権運動の高揚に対して,政府は,1880年4月に【イ】を定めて弾圧を強化する一方,翌1881年10月には,1890年の国会開設を約した勅諭を発布して,危機を乗り切った。

ついで政府は,1885年,(b)

内閣制度を創設し,翌年から憲法の起草に着手した。

そうして1889年2月には(c)▽

▽大日本帝国憲法を発布▽して,近代国家としての体制を整えた。

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

問2 下線部(a)に関連して,次の文X・Yと,それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

問3 下線部(b)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1)内閣総理大臣と国務大臣の職が創設された。

(2)国会開設にそなえて行政府の強化を意図した。

(3)

伊藤博文が初代内閣総理大臣となった。

(4)それまでの太政管制と併存することになった。

問4 下線部(c)に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

X 憲法の起草作業は,法律顧問ロエスレルの助言も得て進められた。

Y 憲法は,国民の代表による会議の議決を経て発布された。

(1)X 正 Y 正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正 (4)X 誤 Y 誤

第5問 日本の憲政史上,もっとも長期にわたって衆議院議員をつとめた

尾崎行雄に関する次の文章A~Cを読み,下の問い

(問1~8)に答えよ。(史料は,一部省略したり,書き改めたりしたところもある。)(配点 23)

問1 空欄【ア】【イ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

問2 下線部(a)の時期に日本外交に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

問3 下線部(b)について述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

X 条約は若槻礼次郎内閣の時に調印された。

Y 条約の批准をめぐって

統帥権干犯問題が起こった。

(1)X 正 Y 正 (2)X 正 Y 誤

(3)X 誤 Y 正 (4)X 誤 Y 誤

B 1930年代に入ると,日本は戦争への道を歩むようになる。次の史料は,1933年,尾崎行雄が当時の情勢を憂えて発表した文章の一部である。

紀律が乱れて,軍人が長上((注1)に反抗したり,政治に干渉したり,長上の命令を受けずして専恣((注2)の振舞をなすようになっては,帝室のためにも,又人民のためにも,軍隊など危険なものはない。(c)内にあっては徒党を結んで,陛下最高の職司を虐殺し,外に於ては勅命をも請わずして全世界を敵に取るべき軍事行動を開始す。是みな軍人の所業にして,規律の頽廃(実に是より甚しきはない。(中略)かくの如くにしてやまずんば,内憂外患も到って国家は遂に滅亡するよりほかはなかろう。然(るに,全国官民は声色を励まして軍人の横暴を叱責する事の代わりに,却(って諛辞諂言((注3),徒(らに之に追従し,之を煽動し,遂に帝国をして進退維谷((注4)の窮地に陥らしめんとして居る。実に長嘆大息(すべきである。

(『尾崎咢堂(全集』第8巻)

(注1)「長上」=上位の者

(注2)「専恣」=わがまま,ほしいまま

(注3)「諛辞」「諂言」=へつらいのことば

(注4)「進退維谷」=進むことも退くこともできず困り果てること

問4 下線部(c)に関連して,1930年代の軍部の行動に関して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

問5 この史料に関して述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1)尾崎は,当時の軍部の行動を,紀律(規律)の頽廃を示すものとみていた。

(2)尾崎は,当時の軍部を,国家を滅亡に導きかねない危険な存在とみなしていた。

(3)尾崎は,軍部の政治への干渉をやむをえないものとみなしていた。

(4)尾崎は,官民こぞって軍部を支持している状況を嘆いていた。

C 太平洋戦争が開始されると,政治・社会に対する統制はさらに強まった。1942年の翼賛選挙では,軍部に批判的な尾崎は非推薦で立候補し,当選したとはいえ,かつてなく苦しい選挙活動を強いられた。

このような選挙を実施した東条内閣も,1944年の【ウ】をきっかけに総辞職し,日本の敗戦は不可避となっていった。

1945年に戦争が終結すると,尾崎は平和実現の根本策として(d)

「世界連邦」の建設を提唱するなど,二度と戦争が起きない世界を作らねばならないと主張した。また日本国憲法の平和主義を高く評価しつつ,日本人は自らが「真の平和愛好者であることを,実践を通して説明」する必要があると述べた。しかしこうした尾崎の理想主義的平和主義は,

東西冷戦が激化し,1950年に【エ】が勃発するという国際政治の現実のなかで,大きく揺らぐこととなる。

明治・大正・昭和を議会人として生きた尾崎は,1954年に死去した。その翌年には「55年体制」とよばれる戦後の政治体制が設立し,そのもとで日本は(e)

高度経済成長の時代を迎えることになる。

問6 空欄【ウ】【エ】に入る語句の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1)ウ ミッドウェー海戦の敗北 エ

ヴェトナム戦争

(2)ウ ミッドウェー海戦の敗北 エ

朝鮮戦争

(3)ウ 米軍によるサイパン島占領 エ ヴェトナム戦争

(4)ウ 米軍によるサイパン島占領 エ 朝鮮戦争

問7 下線部(d)に関連して,20世紀に成立した国際機構について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから

問8 下線部(e)に関連して述べた次の文a~dについて,1960年代に起こった出来事として正しいものの組合せを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

第6問 近現代の文化と政治に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~5)に答えよ。(配点 14)

A

ラジオ放送は,(a)

近代科学技術を利用して,国民に向かっていちどきに音声を届けることを可能にしたはじめてのメディアであった。日本では1925年に放送がはじまり,ラジオから流れる落語や音楽は,(b)

庶民の楽しみの一つになった。ラジオ体操やスポーツ中継も行われ,国民の健康増進やスポーツの普及にもかかわったが,(c)

国民に情報を伝えるマスメディアの一つとして,ラジオは政治的にも重要な役割を果たした。

問1 下線部(a)に関連して,次の文X・Yと,それに該当する人物名a~dとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

X この人物は,超短波用アンテナを発明した。

Y この人物は,KS磁石鋼を発明した。

a 北里柴三郎 b 八木秀次

c

本多光太郎 d 岸田劉生

(1)X-a Y-c (2)X-a Y-d

(3)X-b Y-c (4)X-b Y-d

問2 下線部(b)に関連して,昭和初期の文化に関して述べた次の文X・Yについて,その正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

問3 下線部(c)に関連して述べた次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

B 1945年まで日本には(d)

徴兵制度があり,国民の生活に大きな影響をおよぼした。男性は満20歳になる年に徴兵検査が義務づけられ,身長・体重・胸囲・視力・聴力・病気などが調査されて,甲種・乙種・丙種などにランク分けされた。平時における現役兵は,甲種合格者を中心に選抜された。しかし日中戦争がはじまると大量の兵員が必要となり,選抜の基準がしだいに引き下げられるようになった。さらに太平洋戦争に突入し,戦局が悪化すると,(e)

徴兵年齢が引き下げられるとともに,学生も軍隊に動員され,戦死者も急速に増大していった。敗戦後,日本の陸海軍は解体され,徴兵制度も廃止された。

問4 下線部(d)に関連して,日本の軍隊制度について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

問5 下線部(e)に関連して,軍隊と学校に関する次の文Ⅰ~Ⅲについて,古いものから年代順に正しく配列したものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】