2004年度 センター試験【世界史B(追試)】問題

(解答番号【1】~【41】)

第1問 地球儀の南北を逆にして見ると,地球の三分の二以上が海に覆われていることがよく分かる。歴史上,海は人々の好奇心を駆り立て,新たな世界を提供してきた。太平洋,大西洋,及び中国周辺の海域の歴史について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~10)に答えよ。(配点 25)

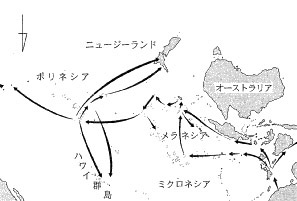

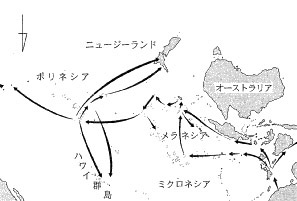

A 今より海面が低かったおよそ5万年前から,人々は現在の東南アジア地域から(1)オーストラリア方面へ移動し始めた。その後海面が上昇すると,前3000年ごろから再び,中国大陸東南部にいた別の集団が,カヌーなどを用いて現在のメラネシア,ミクロネシア,さらにポリネシアやニュージーランドへと散り(下図参照),自然条件に合わせて多様な社会をつくり出した。しかし,近代になるとヨーロッパ人による探検と植民が進み,(2)19世紀には太平洋の島々は列強により領有された。20世紀後半になると,独立を果たし経済的自立を図る国も増えたが,付近の海域で核実験が繰り返されるなど,今なお(3)北半球の大国の影響力は決して消え去ってはいない。

紀元前の太平洋地域における民族移動(図は南北を逆に示している)

問1 下線部(1)の国の歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

(1) 16世紀に,銀が大量に発見され,ヨーロッパの価格革命の一因となった。

(2) 17世紀に,輸出向けの羊毛の生産が盛んになった。

(3) 18世紀に,イギリスの流刑植民地となった。

(4) 19世紀に,イギリス連邦から独立した。

問2 下線部(2)に関連して,オセアニアにおける植民地分割について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【2】

(1) サモア諸島は,19世紀にアメリカ合衆国とドイツの間で分割された。

(2) ビスマルク(ビスマーク)諸島は,19世紀に日本領とされた。

(3) タヒチ島は,19世紀にフランス領とされた。

(4) フィジー諸島は,19世紀にイギリス領とされた。

問3 下線部(3)に関連して,1950年代に北半球の大国の主導の下に結ばれた太平洋安全保障条約(ANZUS)の締結国の名の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

(1) 日本--オーストラリア--ニュージーランド

(2) 日本--オーストラリア--アメリカ合衆国

(3) 日本--ニュージーランド--アメリカ合衆国

(4) オーストラリア--ニュージーランド--アメリカ合衆国

B 海は,ある地域とある地域を隔てるだけでなく,それらをつなぐ役割も果たしてきた。そのことは大西洋のような大海にもあてはまる。今日では,(4)1000年ごろにヨーロッパから北アメリカに渡った人々がいたことも確認されているが,この大海をはさんだ両岸の行き来が盛んになるのは,(5)15世紀末以降である。それ以来,大西洋は,(6)多くの人やモノが行き交う海となり,南北アメリカ・ヨーロッパ・アフリカを,より強く結びつけた。とりわけ19世紀以降,(7)大西洋両岸のつながりは,政治・経済・軍事など多様な局面でますます深まってきたと言えよう。

問4 下線部(4)の人々として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) ギリシア人

(2) オランダ人

(3) ノルマン人

(4) マジャール人

問5 下線部(5)の時期に起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

(1) トルデシリャス条約によって,分界線が定められた。

(2) イエズス会が,海外で布教活動を行った。

(3) スペインが,レパントの海戦で勝利した。

(4) イギリス東インド会社の船が,北アメリカのボストンで襲撃された。

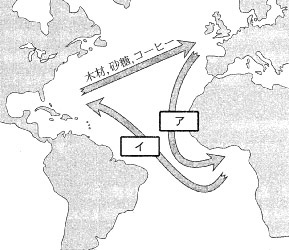

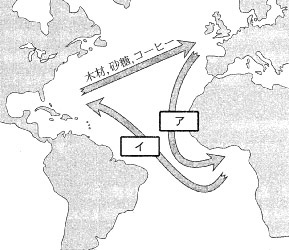

問6 下線部(6)に関連して,次の図は,17世紀から18世紀にかけての大西洋における交易関係を示したものである。図中の【ア】と【イ】に入れる最も適当な語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【6】

(1) ア-奴隷 イ-花器(銃)

(2) ア-奴隷 イ-綿花

(3) ア-綿花 イ-奴隷

(4) ア-火器(銃)イ-奴隷

問7 下線部(7)に関連して,20世紀前半のヨーロッパにおいて,アメリカ合衆国がかかわった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

(1) ヨーロッパでの戦争中に,米英戦争が起こった。

(2) 大規模公共事業を進めるために,テネシー川流域開発公社が設立された。

(3) 第二次世界大戦中に,連合軍がノルマンディーに上陸した。

(4) 英・米・仏・ソの首脳による巨頭会談が,ジュネーヴで行われた。

C 中国では,1980年代になって,人やモノの海外への動きが活性化し,(8)対外貿易や経済活動は著しい発展を遂げた。かつて,中国の人々にとっての海外とは,(9)東夷や南蛮と呼ばれた異民族が住むとされていた領域であったが,そこに向けての人やモノの動きが本格化し,対外貿易が活発になるのは9・10世紀以降とされる。その後,明代初期の海外遠征などを経て,中国からの海外移住は明末清初の時期に最初のピークを迎えることになった。海外移住の第二波は,(10)19世紀半ばのアヘン戦争前後の激動期に始まり,華南沿海地帯の農村から流出した多数の人々が海外へ移住し,その地で定住の道を選ぶようになった。

問8 下線部(8)に関連して,明清以降の中国の対外貿易や経済活動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) 明は,私貿易を禁止する海禁政策を採った。

(2) 清代の港湾都市には,対外貿易を管理するために門下省が置かれた。

(3) 中華民国の成立後,中国の対外貿易を担っていた公行が廃止された。

(4) 文化大革命中に,ソ連の資本や技術を導入する政策が推進された。

問9 下線部(9)に関連して,中国と倭国(日本)の関係について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

a 三国時代の北魏は,女王卑弥呼に親魏倭王の称号を与えた。

b 倭の五王は,隋に使者を送った。

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤

問10 下線部(10)の時期以降,中国は重要な港湾を次々と列強に開放していった。次に挙げる港湾が,開港場あるいは租借地とされた順として,年代の古い順に正しく配列されているものを,次の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【10】

(1) 上海→大連→天津

(2) 上海→天津→大連

(3) 大連→上海→天津

(4) 大連→天津→上海

(5) 天津→上海→大連

(6) 天津→大連→上海

第2問 宗教と政治は,時には補完的な関係を結ぶこともあれば,時には鋭く対立することもあった。世界各地における宗教と政治について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~10)に答えよ。(配点 24)

A ローマ帝国における(1)キリスト教迫害は,初めは主として,一般民衆の反キリスト教感情から突然に起こる一時的・地方的なもので,ローマ皇帝が直接かかわることは,ほとんどなかった。しかし,3世紀半ば以降,全帝国民に対して国家の祭儀に参加することを義務づけ,これに従わないキリスト教徒を迫害する皇帝も現れるようになった。とりわけ,ドミナートゥスと呼ばれる専制的な(2)君主制を敷いた【ア】帝は「大迫害」を行ってキリスト教徒を苦しめた。しかし,4世紀初めになるとキリスト教は【イ】帝によって公認され,その後ローマの国教への道を歩んでいった。

問1 下線部(1)の宗教の歴史について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

(1) 「キリスト」という語は,「メシア」のギリシア語訳に由来する。

(2) イエスは,ローマに対する反逆者として処刑された。

(3) ニケーア公会議で,アタナシウス派が正統とされた。

(4) アウグスティヌスは,イエスや使徒の言行を『新約聖書』として著した。

問2 下線部(2)に関連して,地中海・オリエント世界における君主について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) エジプトのアメンホテプ4世(イクナートン)は,アモン神を唯一神とする宗教改革を行った。

(2) ヘブライ人の王国は,ダヴィデ王のときに新バビロニアにより征服された。

(3) マケドニア王のアレクサンドロスは,前4世紀後半にペルシアへの遠征を行った。

(4) ササン朝ペルシアのシャープール1世は,イスラム教を国教とした。

問3 空欄【ア】と【イ】に入れる皇帝の名の組合せとして正しいものを,次の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【13】

(1) ア-テオドシウス イ-ディオクレティアヌス

(2) ア-テオドシウス イ-コンスタンティヌス

(3) ア-コンスタンティヌス イ-テオドシウス

(4) ア-コンスタンティヌス イ-ディオクレティアヌス

(5) ア-ディオクレティアヌス イ-コンスタンティヌス

(6) ア-ディオクレティアヌス イ-テオドシウス

B 近代以前の世界では,政治権力が自らの威信を増大させるために,外来の宗教を利用することが多く見られた。民族や言語の枠を越えて受容された仏教・キリスト教・イスラム教・(3)マニ教などは,そうした宗教を代表するものである。このうち仏教は,中国において,王朝の政治的権威の確立や,反乱後の政治秩序の回復などに,積極的に利用された。北魏が,雲崗石窟を建国当初の都の近くに造り,さらに【ウ】による遷都の後に(4)竜門石窟を新たな都の近くに造ったのも,その一例である。仏教は,他方で,政治権力により弾圧される(5)白蓮教のような宗教結社を生み出すこともあった。

問4 下線部(3)の宗教について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

(1) ゾロアスター教にキリスト教や仏教などの要素を融合した宗教である。

(2) アケメネス朝ペルシアの時代に創始された。

(3) 地中海方面にまで伝えられた。

(4) 中国にまで伝えられた。

問5 空欄【ウ】に入れる皇帝の名と,下線部(4)の石窟の地図中の位置a~cとの組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【15】

(1) 太武帝-a

(2) 太武帝-b

(3) 太武帝-c

(4) 孝文帝-a

(5) 孝文帝-b

(6) 孝文帝-c

問6 下線部(5)の宗教結社について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【16】

(1) 後漢末に反乱を起こした張角は,白蓮数の指導者であった。

(2) 北魏の寇謙之によって,白蓮教の教団組織が確立した。

(3) 元末に,白蓮教徒が主体になって紅巾の乱を起こした。

(4) 清の乾隆帝の治世下に,李自成を指導者として,白蓮教徒の乱が起こった。

C ローマ教皇は,全キリスト教会の首位にあると主張して,(6)

ビザンツ帝国の教会と対立する一方,(7)

皇帝や国王らと時に手を組み,時に競合しながら勢威を振るった。しかし,14世紀以後その権威は衰えていき,16世紀に入ると,(8)

カトリックの君主の中には,政治的利益のためにプロテスタント,さらにはイスラム教徒に協力を求める者も現れた。そして,17世紀前半の(9)

三十年戦争によって,中性の普遍的キリスト教世界観に基づく秩序に代わって,多数の主権国家からなる西欧国際体制が成立し,国家主権・国際法・勢力均衡などに関する理論が鍛え上げられていった。

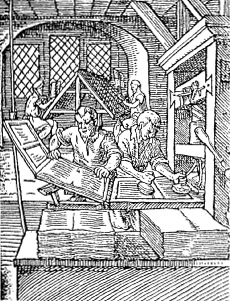

三十年戦争の惨禍を描いたジャック=カロの銅版画

問7 下線部(6)の帝国やその文化について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) ラヴェンナの聖ヴィターレ聖堂のモザイク壁画は,ビザンツ美術の代表である。

(2) ポーランドは,ギリシア正教を国教とし,ビザンツ文化を受容した。

(3) ユスティニアヌス帝は,ヴァンダル王国を滅ぼした。

(4) ビザンツ帝国は,オスマン朝の侵入によって滅亡した。

問8 下線部(7)に関連して,ローマ教皇と世俗権力とのかかわりについて述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) カール大帝(シャルルマーニュ)は,教皇に土地を寄進し,これがローマ教皇領の起源となった。

(2) 教皇グレゴリウス1世は,神聖ローマ皇帝を破門した。

(3) 教皇レオ3世は,オットー1世にローマ皇帝の帝冠を授けた。

(4) 教皇インノケンティウス3世は,イギリス国王を破門した。

問9 下線部(8)に関連して述べた次の文章を読み,空欄【a】と【b】に入れる人名の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

ハプスブルク家は,16世紀の【a】の時代にスペインやオーストリアなど広大な領域を支配した。これに対抗するため,フランスのフランソワ1世は,宗教の壁を越えてオスマン朝の【b】と同盟を結んだ。

(1) a-カール4世 b-スレイマン1世

(2) a-カール4世 b-セリム1世

(3) a-カール5世 b-スレイマン1世

(4) a-カール5世 b-セリム1世

問10 下線部(9)の戦争について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【20】

(1) スウェーデン国王グスタフ=アドルフは,カトリック陣営の中心となって戦った。

(2) スペイン国王フェリペ5世は,カトリック陣営を支援した。

(3) ヴァレンシュタイン将軍は,プロテスタント陣営の中心となって戦った。

(4) フランスの宰相リシュリューは,プロテスタント陣営を支援した。

第3問 植民地支配は,被支配地域の教育や文化に多大な影響を与えた。その影響は,被支配地域の独立語も,そこにおける社会の在り方を規定した。ヨーロッパ人による植民地支配について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~10)に答えよ。(配点 24)

A オランダは17世紀前半に占領したジャカルタをバタヴィアと改称し,アジア進出の拠点とした。オランダの当初の関心は香料貿易の独占にあったため,19世紀半ばまで,(1)ジャワ島以外で保有した領土はわずかだった。しかし19世紀後半になると,アチェー戦争など,各地で征服戦争を進め,20世紀初めに(2)オランダ領東インドという広大な植民地国家をつくり上げた。そこでは「倫理政策」と呼ばれた植民地政策が採用され,近代教育の普及などが図られた。「倫理政策」下で教え導かれる「原住民」として育った青年層の中から,やがて(3)植民地支配の打倒を目指す運動が生まれた。しかしながら,その結果誕生した独立国家【(4)】の枠組みは,植民地国家の領域を継承したものだった。

問1 下線部(1)の島で施行された強制栽培制度について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

(1) 米などの食糧を自給するために行われた。

(2) コーヒー・サトウキビ・藍(などの商品作物が栽培された。

(3) この制度に反発したジャワ人は,マタラム王国を建てた。

(4) この制度により,オランダは大きな損失を被った。

問2 下線部(2)に関連して,東南アジアの植民地化について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

(1) フランスは,ヴェトナム北部から植民地化を開始した。

(2) ポルトガルは,19世紀にマラッカを植民地とした。

(3) ドイツは,19世紀末までフィリピンを植民地として領有した。

(4) イギリスは,アラウンパヤー(コンバウン)朝を滅ぼしてビルマ(ミャンマー)を植民地とした。

問3 下線部(3)に関連して,東南アジア各地の民族運動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

(1) ヴェトナム独立同盟を母体にして,インドシナ共産党が生まれた。

(2) ファン=ポイ=チャウらは,日本へ留学する東遊(ドンズー)運動を起こした。

(3) 海峡植民地では,イギリスからの独立を目指すサレカット=イスラム(イスラム同盟)が結成された。

(4) ビルマ(ミャンマー)では,第二次世界大戦後にタキン党が結成された。

問4 空欄【(4)】に入れる国の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) マレーシア

(2) シンガポール

(3) インドネシア

(4) アチェー

B (5)植民地支配は,被支配地域の経済的な搾取を意味しただけでなく,当該地域に文化的な再編と亀裂(をもたらした。例えば英領インドでは,英語による統治は,英語能力を持つエリートとそうではない階層との間に深い溝をつくり,国勢調査や,宗教別の選挙制度などは,既存の宗教やカーストの区分を固定化し,対立の要因ともなった。さらに,(6)民族運動の進展のなかで,民族としての自尊心を鼓舞するために,(7)かつてイスラム教徒の政権と戦ったヒンドゥー教徒その他の勢力や人物がことさらに英雄として描かれるようになり,こうした動きは,結果的に,イスラム教徒の中の分離主義的傾向に拍車をかけた。

問5 下線部(5)に関連して,イギリスのインド進出に関する次の出来事a~cが,古いものから年代順に正しく配列されているものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【25】

a ムガル帝国を滅ぼした。

b マイソール戦争に勝利した。

c ボンベイを獲得した。

(1) a→b→c

(2) a→c→b

(3) b→a→c

(4) b→c→a

(5) c→a→b

(6) c→b→a

問6 下線部(6)に関連して,民族運動の指導者の一人であるガンディー(1869~1948年)について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) 非暴力の思想を説いた。

(2) インドの独立後に暗殺された。

(3) パキスタンの分離独立を支持した。

(4) ローラット法に反対する運動を組織した。

問7 下線部(7)に関連して,デカン地域を中心にしてムガル政権に対抗した勢力として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【27】

(1) シク教徒

(2) キリスト教徒

(3) ラージプート

(4) マラータ同盟

C 1830年,フランスは(8)アルジェリア遠征を行った。これ以降のフランスの植民地政策は,「優れた人種」は植民地の「劣った人種」を「文明化」する責務があるとする,「文明化の使命」と呼ばれる思想によって支えられた,と言われる。このような「文明化」は,アリアンス=フランセーズなどの教育機関を通じての,(9)植民地におけるフランス語の普及という形で現れた(図a参照)。他方,フランス人が植民地の住民に対して抱くイメージは侮蔑(的なものだった。図bでは,(10)植民地に勤務するフランス人軍人にアラブ人女性がすがりついている。ここからは当時のフランス人の人種的優越感と性差別を見て取ることができる。

図a

フランスで広く読まれている漫画の一部。3コマ目では,左の男が「みんなみたいにフランス語を話せ」と怒鳴っている。フランス語の支配的地位がよく分かる。

図b 1930年代の食前酒のポスター

問8 下線部(8)の遠征を始めた国王について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

(1) ナポレオン戦争後,新憲法を発布して,復古王政を始めた。

(2) 自由主義派と対立し,議会を解散したので,革命が起こった。

(3) 革命に反対の立場をとったので,処刑された。

(4) イギリスと敵対し,ファショダ事件を起こした。

問9 下線部(9)に関連して述べた次の文の空欄【ア】に入れる語として正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

【ア】は,19世紀末以来フランスの植民地であったが,20世紀後半に独立した後もフランス語を公用語とした。

(1) ケニア

(2) マダガスカル

(3) 南アフリカ連邦

(4) ベチュアナランド

問10 下線部(10)に関連して,植民地における勤務経験のある軍人の一人に,ブーランジェがいる。彼について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

(1) 第三共和政の下で,政権を獲得しようとして,共和政を危うくした。

(2) 第三共和政の下で,ドイツのスパイとして逮捕されたが,実は冤罪(であった。

(3) 第二次世界大戦中に,ヴィシーに親ドイツ的な政府をつくった。

(4) 第二次世界大戦後に,アルジェリアの独立を認めた。

第4問 印刷・出版は,様々な情報や知識を多くの人々に伝達するコミュニケーションの道具や技術として,文化・学術史上大きな役割を果たしてきた。印刷・出版の歴史について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~11)に答えよ。(配点 27)

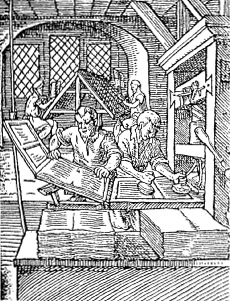

A (1)15世紀のヨーロッパに登場した【ア】術は,製紙法の発達とあいまって,社会における「書物」のもつ意味を大きく変えた。従来の書物は羊皮紙などに筆写された写本で,一般的に高価な奢侈(品とみなされていたが,迅速で安価な書物製作によって,メディアとしての書物の役割や貢献がますます大きくなった。次の図は,ドイツ人【イ】の考案とされるこの【ア】術に基づいて,ヨーロッパ各地に建てられた印刷工房の様子を描いたものである。このような印刷工房から生み出された(2)出版物が,ルネサンスや宗教改革の運動などに影響を与え,(3)近代的な科学や思想の普及を促進したのである。

当時の印刷工房

問1 下線部(1)の時期に起こった出来事について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) 神聖ローマ帝国では,金印勅書が出され,七選帝侯に皇帝選出の権限が与えられた。

(2) コンスタンツ公会議が開かれ,教会大分裂が解消された。

(3) カスティリャ王女とアラゴン王子との結婚を経て,スペイン王国が成立した。

(4) イギリスでは,ヘンリ7世がテューダー朝を開いた。

問2 空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

(1) ア-木版印刷 イ-デューラー

(2) ア-木版印刷 イ-グーテンベルク

(3) ア-活版印刷 イ-デューラー

(4) ア-活版印刷 イ-グーテンベルク

問3 下線部(2)に関連して,印刷・出版物とその著書の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1) 『君主論』--シェークスピア

(2) 『ガルガンチュア物語』--チョーサー

(3) 『随想録』--モンテーニュ

(4) 『キリスト者の自由』--エラスムス

問4 下線部(3)に関連して述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

(1) フランスのフランシス=ベーコンは,合理論を説いた。

(2) ドイツのミルトンは,惑星運行の法則を発見した。

(3) オランダのライプニッツは,汎神(論を主張した。

(4) イギリスのボイルは,気体力学の法則を発見した。

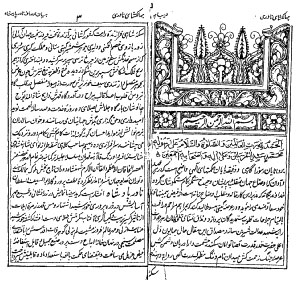

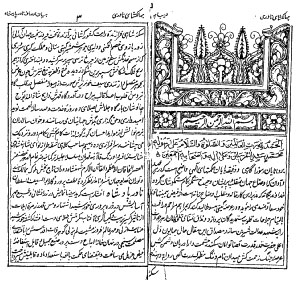

B イスラム世界でアラビア文字を使った印刷・出版が本格化するのは,1820年代以降のことである。各国政府は官立の印刷所をつくり,ヨーロッパ諸学の翻訳・出版に努めた。ただし,例えば(4)イランの場合,19世紀を通じて優勢だったのは,ページ全体を石版石に描いて製版する石版印刷であった(下図参照)。当初は,多くの(5)イスラム教徒が,聖典『クルアーン(コーラン)』の表記に用いるアラビア文字の聖性喪失や,異端思想の流布などを恐れ,出版に反対した。しかし,彼らもやがて,外国支配などに対抗する手段として,印刷・出版の有効性を認めるようになっていく。民間での出版も始まり,様々な(6)イスラム文化の所産も刊行された。

19世紀にイランで出版されたアラビア文字の石版本

問5 下線部(4)の領域の歴史について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

(1) ダレイオス(ダリウス)1世が,アケメネス朝を建てた。

(2) セレウコス朝の支配が及んでいた。

(3) パルティアが,ササン朝を滅ぼした。

(4) サファヴィー朝の下で,イスラム教スンナ派が国教となった。

問6 下線部(5)の人々の歴史や文化について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】

(1) 預言者ムハンマドに率いられて,エジプトを征服した。

(2) イスラム教徒が採用した暦(イスラム暦)は,太陽暦であった。

(3) 各地の説話を基に,『千夜一夜物語』が成立した。

(4) オスマン朝が,アンカラに首都を置いた。

問7 下線部(6)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【37】

(1) ギリシヤ哲学の影響を受けて,イスラム哲学が成立した。

(2) ビザンツ帝国からゼロの観念を学んだ。

(3) アラベスクと呼ばれる細密画が発展した。

(4) メッカにタージ=マハル廟が建てられた。

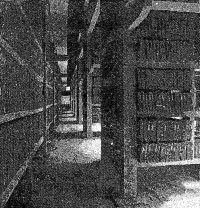

C 1487年,足利義政は大蔵経を入手するため使者を朝鮮に送った。朝鮮国王への書簡には「わが国にはいまだ大蔵経の版木がなく,大蔵経を入手しようとするときは必ず貴国に求め,これまで少なからず頂いております。」とある。大蔵経とは,(7)仏教聖典を集成してもので,中国では(8)木版印刷の普及した【ア】の時代に刊行されている。同じころ,朝鮮半島を支配した【イ】でも,11世紀には大蔵経の版木が作られた。この版木は13世紀にモンゴルの侵攻によって焼失したが,まもなく再彫され,義政の書簡にあるように,それを用いて印刷された(9)大蔵経がしばしば日本にもたらされた。8万枚を超える大蔵経の版木は現在も韓国に残っている(下図参照)。

韓国海印寺に保管されている大蔵経の版木

問8 空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【38】

(1) ア-後漢 イ-新羅

(2) ア-宋 イ-新羅

(3) ア-後漢 イ-高麗

(4) ア-宋 イ-高麗

問9 下線部(7)の宗教について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【39】

(1) ヴァルダマーナは,大乗仏教の理論を確立した。

(2) アジャンターの石窟寺院は,スリランカの代表的な仏教寺院である。

(3) 鳩摩羅什は,西域から中国に入り,仏典を翻訳した。

(4) タイのスコータイ朝では,大乗仏教が広まった。

問10 下線部(8)に関連して,東アジアの印刷・出版文化について述べた次の文a~cの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(6)のうちから一つ選べ。【40】

a 唐では,世界最古とされる金属活字が作られた。

b 李氏朝鮮(李朝)では,銅活字による印刷が行われた。

c 清末に刊行された雑誌『新青年』は,辛亥革命に大きな役割を果たした。

(1) a-正 b-正 c-正

(2) a-正 b-正 c-誤

(3) a-正 b-誤 c-誤

(4) a-誤 b-正 c-正

(5) a-誤 b-正 c-誤

(6) a-誤 b-誤 c-誤

問11 下線部(9)に関連して,日本と朝鮮との関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【41】

(1) 豊臣秀吉の派遣した日本軍との戦いで,李舜臣の率いる朝鮮水軍が活躍した。

(2) 江戸幕府は鎖国政策を採り,日本と朝鮮との国交も途絶えた。

(3) 大院君の開国政策によって,日朝修好条規が結ばれた。

(4) 日本による保護国化に反対して,壬午軍乱が起こった。