2004年度 センター試験【世界史B】問題

(解答番号【1】~【41】)

第1問 ナショナリズムは,近現代の世界各地において,極めて重要な役割を果たしてきた。世界各地のナショナリズムについて述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~10)に答えよ。(配点 25)

A (1)近代ナショナリズムは,18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパと南北アメリカ大陸に現れて以降,多くの場合,ネーション(国民・民族)を基盤とする国家,すなわち(2)「ネーション・ステート(国民国家)」の建設と強化を志向してきた。その際,国民国家を人々に意識させるために,(3)シンボルや儀礼が盛んに用いられた。そうしたシンボルや儀礼の例として,国民国家を象徴する旗や歌,彫像など,また,ネーションの歴史のなかで重要とみなされた,建国や革命,戦争のような事件を記念する記念碑や祭典がある。

問1 下線部(1)に関連して,ヨーロッパのナショナリズム運動について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【1】

問2 下線部(2)に関連して,

国家の独立について述べた文として正しいものを,次の

(1)~(4)のうちから一つ選べ。

【2】

(1) ベルギーは,フランスの七月革命の影響が及ぶなかで,オランダから独立した。

(2) アイルランドは,ヨーロッパにおける1848年の諸革命のなかで,イギリスから独立した。

(3) ラトヴィアは,第一次世界大戦後に,オスマン帝国から独立した。

(4) フィンランドは,ソ連の解体に伴って独立した。

問3 下線部(3)に関連して,次の図aとbは,国民国家のシンボルを示す二つの例である。これらの図について述べた下の文章の空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【3】

図a

図b

(1) ア-ライプツィヒの戦い イ-第三

(2) ア-ライプツィヒの戦い イ-第五

(3) ア-タンネンベルクの戦い イ-第三

(4) ア-タンネンベルクの戦い イ-第五

B アジアやアフリカでは,ナショナリズムはしばしば(4)外部からの侵略・支配に対する抵抗の中で形成されたいった。次の文章は,(5)日本統治下の朝鮮で起こったある運動について,参加者の一人が回想したものである。(ニム=ウェールズ・キム=サン『アリランの歌』松平いを子訳による。引用文は,一部書き改め,省略したところがある。)

私たちは先生に率いられて街に出,何千という他の学校の生徒や街の人々と隊伍を組み,歌ったりスローガンを叫んだりしながら町中を行進した。私は夢中になって終日食べることを忘れた。何百万という朝鮮人が,この三月一日には食を忘れたと思う。私たちが通ったとき,一人の白髪の老人がしゃがれた声で叫んだ,「見ろ,わしは死ぬ前に朝鮮の独立に会えるのだぞ!」。

(6)この運動に象徴される近代朝鮮のナショナリズムは,日本支配への抵抗を軸としていたが,(7)第二次世界大戦の終結以後には,南北分断という新たな難題に直面することになった。

問4 下線部(4)に関連して,アジア・アフリカ諸地域の抵抗運動や民族運動について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【4】

(1) イランでは,カージャール朝の下で,タバコ=ボイコット運動が起こった。

(2) スーダンでは,19世紀後半,マフディーの反乱が起こった。

(3) 中国では,

満州(満洲)事変に抗議して,五・三〇事件が起こった。

(4) フィリピンでは,第二次世界大戦中に,抗日運動が起こった。

問5 下線部(5)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【5】

問6 次の年表に示したa~dの時期のうち,

下線部(6)の運動が起こった時期として正しいものを,下の

(1)~(4)のうちから一つ選べ。

【6】

1904年 日露戦争の開始

【a】

1910年 日本による韓国併合

【b】

1918年 第一次世界大戦の終結

【c】

1937年 日中戦争の開始

【d】

1945年 第二次世界大戦の終結

(1)a (2)b (3)c (4)d

問7 下線部(7)に関連して,第二次世界大戦後の国家の分断・分離や統一について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【7】

C 19世紀以降,(8)ヨーロッパの影響を受け,イスラム世界でもナショナリズムに基づく国家形成が始まった。しかし,そこでは国家の核となる「国民」の枠組みをめぐって多様な思想が生まれてくる。例えば(9)20世紀前半のトルコでは,イスラム教徒全体の一体性を重視するパン=イスラム主義,中央アジアにまで広がるトルコ語の共通性に立脚したパン=トルコ主義,居住地に根ざしたトルコ一国主義が見られた。1923年に建国されたトルコ共和国が,国立銀行の一つに(10)ヒッタイトの名を選んだのも,居住地アナトリアを重視し,中央アジアのトルコ系や,他のイスラム教徒諸「民族」との差異化を図るトルコ一国主義の現れと見ることができる。

問8 下線部(8)に関連して,イスラム世界における憲法の歴史について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【8】

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤

問9 下線部(9)の時期のイスラム世界で起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【9】

問10 下線部(10)に関連して,古代オリエントの歴史について述べた文として波線部の正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【10】

(1) シュメール人は,都市国家ウルを建設した。

(2) ヒッタイトでは,ファラオを頂点とする統一国家がつくられた。

(3) バビロニアは,エジプトを含むオリエントを初めて統一した。

(4) フェニキア人は,ダマスクスを中心に,主に内陸交易で活躍した。

第2問 ヨーロッパ,アジア,アフリカに囲まれた地中海では,古来,様々な歴史や文化を持つ人々が共存し,あるいは対立してきた。地中海世界の歴史や文化について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~10)に答えよ。(配点 24)

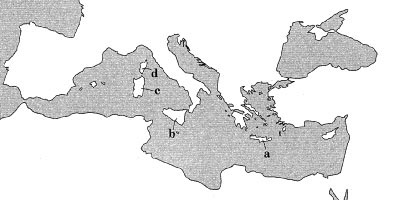

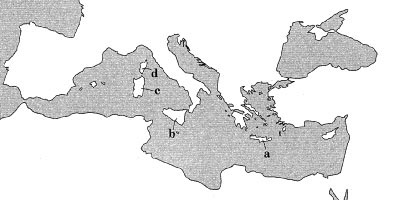

A 次の文章は,フェルナン=ブローデル『地中海』の中の一節である。(浜名優美訳による。引用文は一部書き改め,省略したところがある。なお,文章中のa~dには,下の地図中に示した島a~dの島名が入る。)

地中海の島々は,特に重要である。キプロス島,(1)a島,(2)b島,c島,d島,…など,いくつかの島は,かなり大きく,ミニチュアの大陸である。小さい島にせよ大きい島にせよ,それらの重要性は,島が海路に沿った不可欠な寄港地であり,また島と島の間,あるいは時には島の沿岸と大陸との間で,航海する上で求められる比較的穏やかな海を提供しているということに由来する。

問1 下線部(1)の島において,前2千年紀前半ごろに栄えた古代文明について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【11】

問2 下線部(2)の島について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【12】

(1) ポエニ戦争の結果,ローマの属州とされた。

(2) ノルマン人の王国が建てられた。

(3) ナポレオン1世の出身地であった。

(4) 第二次世界大戦中,連合軍が上陸した。

(1) a

(2) b

(3) c

(4) d

B 地中海の中央に位置するイタリアは,古代以来,様々な人々が交流する舞台となってきた。前8世紀に南イタリアに(3)ギリシア人が植民市を建設した。次いで,ローマ人が前3世紀にイタリア半島を統一し,やがて地中海を支配した。その後ゲルマン人,アラブ人なども流入し,各地の文化を受容したイタリアは,中世末期からルネサンス期にかけて都市を中心に繁栄した。15世紀末以後には,新航路の発見,フランス,スペイン,オーストリアによる支配などによって,イタリアの政治的・経済的地位は低下したが,(4)イタリアはヨーロッパ人の心の故郷として憧憬(され続けた。(5)19世紀に入ると,ヨーロッパとアフリカ・アジアとの間に位置するイタリアの地理的な重要性が高まった。

問4 下線部(3)の植民市の名として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【14】

問5 下線部(4)に関連して,次にあげる文人・芸術家は,いずれもアルプスの北から南の国イタリアへ旅行し,作品を残している。こうした文人・芸術家について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【15】

(1) ワグナー(ヴァグナー)は,オランダのロマン主義を代表する作曲家である。

(2) ロマン=ロランは,ドイツの古典主義を代表する文学者である。

(3) バイロンは,イギリスのロマン主義を代表する詩人である。

(4) トマス=マンは,フランスの写実主義を代表する作家である。

(1) 普仏戦争に際して,トリエステを併合した。

(2) ドイツ・日本と三国同盟を結んだ。

(3) カメルーンを占領し,植民地とした。

(4) エチオピアに侵入したが,敗退した。

C 地中海沿岸の諸地域は,歴史的に多くのイスラム王朝によっても支配されてきた。例えば,チュニジアに興った(6)ファーティマ朝は,969年にエジプトを征服し,首都【(7)】を建設した。同王朝の君主はイスラム教徒であったが,王朝要職への仕官や商業活動などはキリスト教徒やユダヤ教徒にも認められており,当時の【(7)】には,これら3宗教などの信徒が,多くの分派を抱えたまま共存していた。当時のユダヤ教徒の活動を示すゲニザ文書からは,エジプトのある一族が,イスラム支配下の(8)イベリア半島から中央アジア,インドまで,商業ネットワークを結んでいたことが分かる。また,民族構成から見ても,【(7)】はベルベル人,(9)クルド人,アルメニア人,ギリシア人,エチオピア人らの活躍する国際都市となっていた。

問7 下線部(6)の王朝について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【17】

(1) スンナ派の王朝であった。

(2) ニザーミーヤ学院を建設した。

(3) 宰相にトゥグリル=ベクがいた。

(4) 君主はカリフを称した。

問8 空欄【(7)】に入る都市について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【18】

(1) アズハル学院(マドラサ)が建設された。

(2) ナポレオン軍は,サファヴィー朝支配下のこの都市に侵攻した。

(3) 王立研究所(ムセイオン)を中心とする自然科学研究が隆盛を極めた。

(4) マムルーク朝の支配下,オスマン朝のカリフがここに擁立された。

問9 下線部(8)の半島の歴史について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【19】

問10 下線部(9)の民族の出身者に,サラーフ=アッディーン(サラディン1138~93年)がいる。

サラーフ=アッディーンについて述べた文として正しいものを,次の

(1)~(4)のうちから一つ選べ。

【20】

(1) 第1回十字軍の侵入を退けた。

(2) イェルサレム王国を建設した。

(3) ラテン帝国から,コンスタンティノープルを奪回した。

(4) スンナ派のアイユーブ朝を建てた。

第3問 世界史上,様々な王朝の交代が行われてきた。その転機には新旧勢力の対立や葛藤(なども起こり,新たな王朝を定着させるために多くの試みがなされた。王朝の交代について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~11)に答えよ。(配点 27)

A 16世紀末期,アンリ3世統治下のフランスは(1)ユグノー戦争という宗教戦争のため混乱状態にあった。外国勢力の介入によって国家統一も脅かされていた。アンリ3世の暗殺で【ア】朝が絶えると,1589年ブルボン家のアンリがアンリ4世として(2)ブルボン朝を興した。新教徒のアンリ4世は旧教に改宗することでこの宗教的対立の解決を図った。また,アンリ4世は(3)「瘰癧(病」という腺病(の患者へ触手儀礼を行い,その情景を描いた版画を流布させ,新国王の神秘的な治療能力や,王位継承の正統性を民衆に誇示した(下図参照)。さらに1598年の【イ】で新教徒にも大幅な信教の自由を与えるなどして,ブルボン朝の基礎を築いた。

触手儀礼を行うアンリ4世

問1 空欄【ア】と【イ】に入れる語の組合せとして正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【21】

(1) ア-カペー

イ -ナントの勅令

(2) ア-カペー

イ -アウグスブルクの和議

(3) ア-ヴァロワ イ -ナントの勅令

(4) ア-ヴァロワ

イ -アウグスブルクの和議

問2 下線部(1)に関連して,ユグノーとは当時のフランスにおけるカルヴァン派の一般的称呼であるが,カルヴァンやカルヴァン派について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【22】

問3 下線部(2)の時代における出来事について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【23】

問4 下線部(3)に関連して,ヨーロッパの医学や治療について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【24】

(1) イスラム世界のイブン=サウードの医学書は,中世ヨーロッパでも重用された。

(2) 中世イタリアのサレルノ大学は,医学で有名となった。

(3) ラヴォワジエは種痘法を発明し,予防接種という方法を開発した。

(4) リンネは血液の循環を立証し,生理学の発展に貢献した。

B 中国では,皇帝(天子)は天命を受けて天下を支配する存在とされ,王朝の交代とは,この天命が革(まること,つまり(4)孟子の説く「革命」と考えられた。そして,皇帝が統治する世界は,「中華(中国)」と呼ばれ,「夷狄」とみなす周囲の異民族の世界と明確に区別された。しかしながら,実際には,(5)「中華」の王朝の交代には,「夷狄」とされる(6)遊牧民などの動向が深くかかわっていた。また,「中華」世界に住む「漢民族」と言われる人々も,五湖十六国や(7)五代十国といった目まぐるしく王朝が交代した時期などに,「夷狄」と融合し,大きな変貌(を遂げていった。

問5 下線部(4)の人物の思想について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【25】

(1) 無為自然を説き,人為的な礼に反対した。

(2) 礼は無力であるとして,法による統治を説いた。

(3) 陰陽五行説を説き,天体運行と人間生活の関係を論じた。

(4) 人の本性を善とする性善説を唱えた。

問6 下線部(5)に関連して述べた文として波線部の誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【26】

(1) 前漢の

外戚(であった

王莽は,

讖緯(説を利用して政権を奪い,新を建国した。

(2) 司馬炎は,江南で,匈奴に滅ぼされた晋を復活させた。

(3) 北周の外戚であった

楊堅は,隋を建国し,南北に分裂していた「中華」を統一した。

(4) 宣統帝(溥儀)は袁世凱によって退位させられ,清は滅亡した。

問7 下線部(6)について述べた次の文(1)~(4)のうちから,正しいものを一つ選べ。【27】

問8 下線部(7)の時代における,アジア各地の政治動向について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【28】

C 王朝の盛衰は,君主の称号の変化にも現れる。例えば,一般にロシアの君主の称号として知られる「ツァーリ」という称号は,当初ロシアにおいては(8)ビザンツ帝国の皇帝とモンゴルのハンに対する尊称として用いられていた。モスクワ大公イヴァン3世は15世紀後半に初めて対外的にツァーリを称し,その孫イヴゥン4世はツァーリとして即位したが,それはビザンツ帝国が滅び,(9)「タタールのくびき」と呼ばれるモンゴルによるロシア支配も過去のものとなりつつあったという状況と関係している。18世紀初頭には,北方戦争に勝利したピョートル1世が,元老院より「インペラートル(皇帝)」の称号を受け,ここに名実ともに(10)ロシア帝国が誕生した。

問9 下線部(8)の国について述べた文として誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【29】

(1) 軍管区政(テマ制)が採られた。

(2) 農民に土地を与えて,軍役を課した。

(3) 聖像禁止令(聖像崇拝禁止令)が出された。

(4) 政教分離が徹底された。

問10 下線部(9)の支配を行ったハン国について述べた文として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【30】

問11 下線部(10)の国は,太平洋岸からさらには北アメリカにまで進出した。ロシア帝国と北アメリカの国や地域との関係について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【31】

(1) 18世紀前半にロシア帝国は,イェルマークにアラスカを探検させた。

(2) アメリカ独立戦争が始まると,ロシア帝国はアメリカ独立を支持し,イギリスに宣戦を布告した。

(3) 19世紀後半にロシア帝国は,アメリカ合衆国にアラスカを売却した。

(4) 太平洋岸に進出したロシア帝国は,アメリカ合衆国の仲介で,中国とポーツマス条約を結んだ。

第4問 都市は,政治・経済・軍事,あるいは文化の中心として成立し,その周辺地域との間に様々な関係を成立させていた。アジアの都市について述べた次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~10)に答えよ。(配点 24)

A 強固な城壁で護(られた中国の都市は,(1)広大な領域を支配する官僚組織の拠点となり,(2)民衆から徴発される租税や労働力が官僚の生活や活動を支えていた。とりわけ,これら都市の頂点に位置した(3)歴代王朝の都には,強大な皇帝権力を誇示する建造物や儀礼が満ちあふれ,その政治都市としての威容は他の都市を圧倒していた。一方,このような政治都市とは別に,流通網の整備や商工業の発展など,経済活動の活性化に伴って,(4)自然発生的な市場や地方の商工業都市も数多く誕生するようになり,中国の都市はその多様性を増していった。

問1 下線部(1)に関連して,中国歴代王朝の地方統治や行政組織について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【32】

問2 下線部(2)に関連して,中国史上の税制について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【33】

(1) 租庸調は,北斉の時代に始められた均田制に基づく税制である。

(2) 両税法は,唐の楊炎の意見によって実施された税制である。

(3) 一条鞭法は,モンゴルが中国支配にあたって実施した税制である。

(4) 地丁銀制は,地銀(地税)と丁銀(丁税)を別々に徴収する税制である。

問3 下線部(3)について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【34】

問4 下線部(4)に関連して,中国の商工業について述べた文として波線部の誤っているものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【35】

(1) 同業商人が結成した商人組合を行という。

(2) 都市の城壁外や地方農村には

草市と呼ばれる交易場が発生した。

(3) 同業・同郷者の互助・

親睦(のために

会館・公所といった施設が建てられた。

(4) 景徳鎮は世界的な絹織物生産地に発展した。

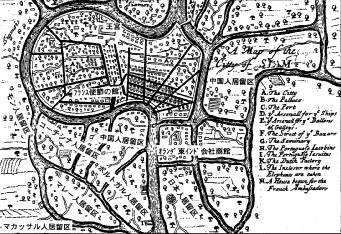

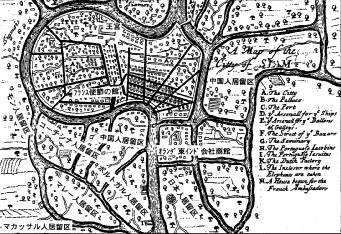

B アラビア海からベンガル湾を経て南シナ海に至る海域は,古くからモンスーン(季節風)を利用した海上交通によって結ばれており,東南アジアの沿海部は,航海上必要な風待ちや中継のために恰好(の港を提供していた。(5)東西交易の発展とともに東南アジアの港は数を増し,中には国際色豊かな都市(下図参照)を形成して,政治権力の中心となるものが現れた(港市(国家)。14世紀半ばに成立した(6)アユタヤ王国のような典型的な港市国家は,国際的な交易ネットワーク上に位置しつつ,内陸にも支配を及ぼして物産を集荷し,独占的な貿易管理を行うことによって強大化した。

17世紀後半に描かれたアユタヤ市街と外国人居留区の図

問5 下線部(5)に関連して,外来の文化の影響を受けて形づくられた東南アジアの文化について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【36】

問6 下線部(6)の王国は,1680年代に親フランス政策を採り,ルイ14世の宮廷に使節を派遣した。ルイ14世治世下のフランスについて述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【37】

(1) 親政開始後,フロンドの乱が起こった。

(2) フランス東インド会社を創設した。

(3) ルイジアナを領有した。

(4) 財務総監ケネーが,重農主義政策を採った。

問7 同じく下線部(6)の王国が存続していた時期に,東南アジアで起こった出来事について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【38】

C 南アジアの大都市の幾つかは,その起源を(7)イギリスの植民地時代にたどることができる。例えば(8)カルカッタ(コルカタ)は,イギリス東インド会社が入手した三つの小村から,インド支配の拠点として発展を続け,19世紀半ばには人口数十万人規模の都市となった。この都市では,その発展の早い時期に,ヨーロッパ人の居住する「ホワイト=タウン」や主にインド人の住む「ブラック=タウン」などの「住み分け」が見られるようになり,典型的な植民地都市の様相を示した。また,イギリスの植民地行政や商業活動とインド社会との間を仲立ちしていた官吏や法律家,商人,地主などが,新興の中間層として台頭し,やがて,彼らは(9)インドの政治や文化の動向にも影響を及ぼすようになった。

問8 下線部(7)に関連して,イギリスのインド支配について述べた文として正しいものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【39】

(1) 18世紀後半から,全インドを直接統治した。

(2) 新インド統治法によって独立を認めた。

(3) 中国産のアヘンをインドに輸入する政策を採った。

(4) インドを自国の綿製品の市場とした。

問9 下線部(8)の都市の近くにフランスが獲得した植民地の名として最も適当なものを,次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【40】

(1) マドラス

(2) デリー

(3) パータリプトラ

(4) シャンデルナゴル

問10 下線部(9)の動向について述べた次の文aとbの正誤の組合せとして正しいものを,下の(1)~(4)のうちから一つ選べ。【41】

(1) a-正 b-正

(2) a-正 b-誤

(3) a-誤 b-正

(4) a-誤 b-誤